الشيعية السياسية في لبنان من الهامش الى المتن (1 من 2)... تحولات في مشهد السياسة اللبنانية ومشكلة "الشيعية" مع ايران المستعربة

تترافق ذكرى تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي (25 ايار/ مايو) مع متغيرات سياسية تستتبع الانسحاب السوري، وتشخص الأنظار الى اثر هذه المتغيرات على القوى الموجودة في جنوب لبنان، خصوصاً حزب الله المطلوب نزع سلاحه وإدراجه في سياق القوى السياسية اللبنانية، مع ما يعني التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1559 من إثارة ملابسات اتصال حزب الله بالنفوذين السوري والإيراني ومتطلباتهما في "الساحة اللبنانية."

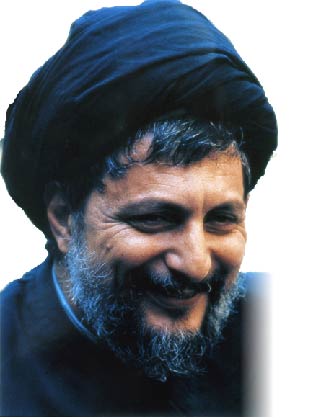

هذه الدراسة تقدم صورة لوضع الشيعية السياسية في لبنان في العقود الثلاثة الأخيرة، الامام موسى الصدر والرئيس الراحل شارل حلو. وقد تساعد في توقع ما يحدث في المستقبل القريب، أي بعد الانتخابات النيابية اللبنانية، والدراسة اعدت قبل تبلور القوى المتنافسة في هذه الانتخابات. وفي ما يأتي نص الحلقة الأولى:

لم يكن انجاز دمج الشيعة في الدولة اللبنانية عملية قسرية بل محصلة تطورات عدة تأخرت ترجمتها سياسياً وعلى صعد دستورية وادارية. فالمنجز الشيعي الأهم في النصف الثاني من القرن الماضي أن الكم تحول الى نوع على صعد الثقافة والمال والاجتماع. وكان الجنوبيون والبقاعيون الشيعة يزاحمون في كل الميادين للوصول الى المواقع التي يستحقون. فمن المعروف ان الاحزاب اليسارية الكبرى بتياراتها الثلاثة, القومية والاجتماعية والاشتراكية, بدأت مسيحية وانتهت شيعية من حيث غلبة الشيعة في عضوية هذه الاحزاب واطاراتها القيادية. وجاءت طبيعة التحولات لتجعل من المنظمات الفدائية الفلسطينية تغرق في بحر الشيعة في الجنوب والضواحي بعدما انطلقت من الزوايا المدنية السنية في بيروت وصيدا وطرابلس, من دون ان تسبح براحتها في البحر المديني الذي يشكل السنة عصبه. في حين ظل تعاملهم حذراً مع الجبل والساحل المارونيين, وكانت العلاقة بالموحدين الدروز تتمأسس على مستوى القيادة الوطنية لكمال جنبلاط.

الفاعل الآخر كان الثقل الشيعي النامي في جسم النقابات والهيئات المدنية والاجتماعية الاخرى, وفي الامثلة البارزة لحركات مزارعي التبغ وحصولهم على حق التنظيم النقابي وتحركات معلمي المدارس الخاصة والرسمية والثقل النوعي والكمي الذي ابرزته هذه التحركات لأدوار المدرسين الشيعة, والأمر نفسه في حركة عمال "معمل غندور" وتحركات اخرى، ثم الدور الذي لعبته الجامعة اللبنانية اذ كان الجسم الطلابي فيها بغالبيته شيعياً, في حين كان الأمر يمتد بتأثيراته حتى الى جامعة بيروت العربية والجامعة الاميركية.

في غضون ذلك تدخلت ثلاثة تحولات لتعزيز الصبغة الشيعية على مؤسسات العمل الشعبي والنضالي والنقابي في لبنان.

1- وصول الامام موسى الصدر الى رئاسة المجلس الشيعي الأعلى وتشكيله لمجلس الجنوب بُعيد سلسلة من التحركات الجماهيرية التي حركت البعد الشيعي اللبناني بجناحيه البقاعي والجنوبي وامتدادهما في الضواحي الجنوبية والشمالية لبيروت.

2- وقوع الصدام الدموي بين الحركات الفدائية والملك الهاشمي في الاردن والذي انتهى بخروج الفدائيين من الاردن وتدفقهم الى لبنان عبر عدد من المسالك التي يسيطر عليها الشيعة وصولاً الى مواقع في بيروت والجنوب، القوة الأكثر فعالية فيها هي قوة شيعية بالأساس.

3ـ وصول حافظ الأسد الى الحكم عبر حركة تصحيحية اعطت الأولوية للتضامن العربي ونهجت منهجاً انفتاحياً على مكونات الشعب اللبناني ومنها المكون الشيعي.

هذه التحولات مضافة الى الاعتداءات الاسرائيلية اليومية والاجتياحات الموسمية لمناطق لبنان الجنوبي حولت هذه المنطقة ساحة من ساحات الرفض والمقاومة استقطبت اهتماماً عربياً ببعد دولي, وكان التراث الشيعي الحسيني الكربلائي يضفي مهابة خاصة على هذا الوضع ويمدها بتحركات ذات مذاق مختلف عما هو سائد في مناخات الـ 1967 وبعد الـ 1973 وفترة حرب السنتين. وترافق ذلك مع نمو مطرد لزعامة الامام الصدر وتحولها رقما شعبيا ضاغطا وحاضرا في ميادين شديدة الحساسية:

ـ في العلاقة اللبنانية ـ اللبنانية. وكان احترام الامام للكيانية اللبنانية مثار ارتياح عند المسيحيين في حين كان يقلقهم خطابه المتصل بدعم المقاومة الفلسطينية. وعلى العكس من ذلك كانت اللبنانية مثار حساسية العروبيين والاسلاميين، فاتُهم السيد مرة بالعمالة للمكتب الثاني اللبناني ومرة لنظام الشاه في ايران. هذا عدا عن ان حذراً من السيد ساد سلوك علماء الدين التقليديين والسياسيين من الشيعة على حد سواء مع مجاميع اليسار المتنامية في الفضاء الشيعي جنوباً وبقاعاً وضواحي.

ـ في العلاقات الشيعية ـ العربية. فقد تمكن الامام الصدر من اقامة علاقات وثيقة مع دول مثل الجزائر وسورية وعلاقات ذات دلالة مع كل من المملكة الهاشمية في الاردن والمملكة الشريفية في المغرب. بل ان حالات من التشيع او تفهم التشيع برزت في المناخين تعامل معها السيد بحذر وحكمة حتى لا يثير انطباعاً بأنه يحمل مشروعاً تبشيرياً. وهناك شهادات ووقائع تشير الى ان تشيعاً ما تحت القشرة في شمال افريقيا حركته زيارات السيد من دون ان يتحول الامر الى ظاهرة. فتركيز الصدر انصب على ربح التشيع القائم مع العصر وليس توسيع المدى الشيعي او استنهاض بذور شيعية تلفها عقود، بل قرون، من الاحداث المضادة لم تخل من عنف بالغ.

ـ في الموقف من اليسار اللبناني الذي كان يرى العمل السياسي الشعبي احتكاراً له ولم يستسغ ان تنافسه في الساحة قوة جديدة يتزعمها عالم من علماء الدين.

ارتفعت الحساسيات الى اعلى درجاتها مع تطورات حدثت في لبنان ابتداء من منتصف العقد السابع من القرن الماضي منها:

ـ حرب السنتين (1975 ـ 1967) وكان للصدر موقف بارز ومميز منها تمثل بقيادته اعتصاماً ضد هذه الحرب وحاول اخذ مسافة من الاعمال المسلحة التي اندلعت في اعقاب حادثة بوسطة عين الرمانة في 13 نيسان (ابريل) 1975. وكان هذا الاعتصام بداية اهتمام ناشطين سياسيين شيعة (ومنهم كاتب هذه السطور) في الاقتراب من السيد ومحاولة فهم حركته واهدافها بعدما ساد لوقت طويل موقفٌ حذرٌ منها، ان لم نقل رافضاً لها.

ـ الاعلان عن تأسيس حركة افواج المقاومة اللبنانية (أمل) بعد انفجار وقع في احد معسكرات التدريب, وكان ذلك ايذانا (للمرة الاولى, ربما, منذ عصابات العشرينات التي برزت بعد الاحتلال الفرنسي للبنان من اجل مقاومته) بقيام تنظيم مسلح للشيعة في لبنان, وإن كانت سبقته ارهاصات حركة المحرومين، التي نظرَّت لحمل السلاح (السلاح زينة الرجال) دون ان تمارسه. ولما اندلعت حرب السنتين لم يكن لدى الشيعة اي نواة مسلحة ولم يكن الامر كذلك تماماً بالنسبة للطوائف الاخرى.

ـ الصدام السوري ـ الفلسطيني بعد دخول الجيش السوري للبنان في حزيران (يونيو) 1967. وقد نفذ التحالف اليساري - الفلسطيني انقلاباً ضد سورية وحلفائها في لبنان, ففرت قيادات البعث حيث امكنها ذلك عبر المناطق الخاضعة للنفوذ الكتائبي. ولوحق البعثيون من فرع البعث التابع للقيادة في سورية والمقربون منهم في القرى والدساكر والاحياء. وطال الامر نفسه بعض حلفاء سورية ومن ابرزهم انصار الامام الصدر و"حركة أمل" في الساحة الشيعية وبعض التنظيمات الناصرية في الساحة السنية.

ـ زيارة الرئيس الراحل انور السادات للقدس والتي احدثت نوعاً من التأزم مع نوع من الفراغ في الوضع العربي. التأزم بدأ بعد ابتعاد دمشق عن القاهرة من جهة, وعدم قبول السعودية بهذا التحرك من جهة ثانية ما انعكس زيادة في حدة الانقسام على الساحة اللبنانية. وتصعيداً لخطاب التشدد ولد مناخ من المضاربات السياسية ازدهرت خلالها التشكيلات السياسية المسلحة وتدفق المال الليبي والعراقي على لبنان, وعلى نحو ما نما دور سوري وسعودي في مواجهة ذلك. ولم يقتصر الامر على الفعالية السياسية بل دخل سوق التسليح والتمويل، من دون أن ننسى المناخات الدولية التي رأت في زيارة السادات وتسلح فئات لبنانية زيادة للنفوذ الاميركي في المنطقة.

وترافق ذلك مع تطورات غير مسبوقة في الواقع العربي والمحيط الاسلامي من بينها قيام تجمع عربي في ظل قيادة صدام حسين الذي استضاف للمرة الاولى مؤتمر قمة عربية عام 1979, وتوقيع معاهدات كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل, وطرد مصر من الجامعة العربية (أو بالأصح اخراج الجامعة من مصر), وقيام الثورة الاسلامية في إيران. ونتيجة لذلك بات لبنان على خط ثلاث مواجهات: اسرائيلية مع منظمة التحرير، وبين جبهة الرفض والسادات, وأميركية سوفياتية. وأسفر ذلك عن ثلاثة انقسامات على الاقل:

1 انقسام مسلم مسيحي على موقع الفلسطينيين ودورهم من جهة، وبالتالي على دور لبنان في الصراع الاسرائيلي - الفلسطيني.

2ـ انقسام لبناني ـ فلسطيني داخل الصف اللبناني المسلم. اذ رأت اوساط أن الفلسطينيين (طبقاً للانقسام الأول) هم جيش المسلمين, في حين كانت اوساط اخرى تتصرف على ان الفلسطينيين هم جيش اليسار في لبنان وفي حالات ليست نادرة انهم جيش السنة في لبنان.

3ـ الواقع المتحرك للاحداث افرز حساسية عالية بين التجمع الفلسطيني المسلح الذي يلقي بثقله في الجنوب اللبناني وفي الضواحي ذات الكثافة الشيعية, وتداخلت هنا الاعتبارات المذهبية (سني ـ شيعي) والقطرية (لبناني ـ فلسطيني) والايديولوجية) يميني ـ يساري).

وخضعت الحال الشيعية لمؤثرات احداث تمثلت في الآتي:

ـ اجتياح مناطق واسعة من الجنوب في اطار ما اطلقت عليه اسرائيل عملية الليطاني، وتراخي قبضة التحالف اليساري الفلسطيني عن اوسع مناطق الجنوب القريبة من الحدود.

ـ قيام «دولة» الشريط الحدودي التي ضمت تنوعاً طائفياً كان الأكثر انعكاساً للطيف الطائفي اللبناني (ماروني - شيعي - سني - درزي من دون ان يغيب الارثوذكس عن بعض قرى الشريط وبلداته).

ـ صدور قرار مجلس الامن 425 الذي يدعو اسرائيل الى انسحاب غير مشروط الى الحدود الدولية، ودخول قوات الطوارئ الدولية وسيطرتها على معظم المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني.

وهنا بدأت العلاقات السورية - الفلسطينية في لبنان تتحول من الصدام الى اعادة التحالف بخاصة بعد تلاقي الموقفين السوري والفلسطيني على رفض السياسة الجديدة للقيادة المصرية.

ايران في المشهد الشيعي العربي

المواجهة التي تعرضت لها الصيف الماضي حركة «أمل» في الانتخابات البلدية من الضاحية الى البقاع فالجنوب قد تتعدد معانيها ودلالاتها لبنانياً وعربياً وربما دولياً واسلامياً. لكنها شيعياً لها دلالة واحدة, وهي استهداف الدور الشيعي الذي ينطلق من محليته ليتعاطى مع عربيته واسلاميته. ومثل هذا الاستهداف يتعرض له الاصلاحيون في ايران والحوزة النجفية في العراق ومثلهم شيعة دول الخليج وبخاصة الكويت والبحرين, وقبل الجميع المستقلون من الشيعة الافغان، كما تتعرض له بلدان بكاملها مثل اذربيجان ذات الغالبية الشيعية والتي تحكمها علاقات متوترة مع جارتها ايران الى حد ان طهران انحازت الى ارمينيا على حساب اذربيجان في الصراع بينهما على اقليم ناغورنو قره باخ. ومثل هذا الاستهداف قد تشترك فيه تيارات شيعية دون اخرى. لكن حتى اقرب المقربين يعيشون قلق العلاقة مع الحاكم في طهران وليس مع الولي الفقيه في قم حتى لو كان هو الحاكم نفسه. اذ تسود العلاقة الفة المرجعيات على تعددها او اختلافها ضمن الوحدة الضابطة لحدود الخلاف.

واللوجستية المعتمدة في المنطقة تعترف عادة بدور ايران الايرانية وايران الاسيوية وحتى التركية والكردية. لكن المشكلة تبرز عند ايران العربية. وهنا يبدو ظاهر المعادلة متعارضاً مع حقيقتها وباطنها. فالامر يعود ببساطة الى حيوية دولة وأمة تتمثلها ايران الفارسية التركمانية البلوشية العربية الكردية الخ... وليست ازمة ايران مع جيرانها شيعيتها او اسلاميتها, بل «شاهنشاهيتها», بمعنى وضعها الامبراطوري السابق وظلاله الممتدة الى الوضع الحالي. وليس شيعة العالم العربي وغيره وحدهم الذين تمسهم هذه الحيوية الامتدادية والقابلة للنفوذ والتأثير, بل تمس أيضاً الاكراد والافغان والطاجيك, وتتردد اصداؤها في الهند والصين والاتحاد الروسي.

ويحاول العامل الدولي, من جهة, الحد من نفوذ ايران في الخليج (العربي- الايراني), وبدا ذلك اكثر وضوحاً منذ انسحاب بريطانيا من منطقة شرقي السويس نهاية ستينات القرن الماضي وأوائل سبعيناته. وهذا الحد ازداد في عصر الثورة الاسلامية في ايران ولم ينحصر به, بل كان موجودا حتى في ظل حكم الشاه, اقرب حكام ايران الى الغرب. ومظاهر ذلك كثيرة اوضحها: محاصرة النفوذ الايراني في الدول الناشئة على ضفة الخليج المقابلة وهو الذي كان مقدمة لتنامي نفوذ صدام حسين حتى قبل الحرب العراقية ـ الايرانية. وكان الاتفاق العراقي ـ الايراني عام 1975 بوساطة جزائرية مؤشراً لذلك, اذ قضى ان تتخلى ايران عن ادوارها في مناطق الخليج والعراق. واوضح مثال هنا، التخلي عن دعم الحركة الكردية في كردستان العراق وما تبعه من انهيار لجهود تلك الحركة في اعقاب ذلك الاتفاق, في مقابل رسم الحدود في شط العرب وفق الرؤية الايرانية. ولولا هواجس الخليج تجاه المقيم سعيداً على عرش بغداد لكان العراق عضواً طبيعياً في مجلس التعاون الخليجي الذي تأسس مع بداية الثمانينات، بتشجيع من العراق نفسه، وفي مواجهة الثورة في ايران التي صاغت دعاوة سياسية وايديولوجية قد تؤدي الى اسقاط الاتفاقات التي وقعت مع ايران الشاه. وهنا تحول الصراع الى طبقات متراكبة وتداخلت فيه العوامل المعروفة باتجاهات تتحرك بين الضد وضده.

اندلاع الثورة الاسلامية في ايران. بداية لم يستشعر النفوذ الغربي بمخاطر التغيير الا متأخراً, فهو تعامل مع الستاتيكو المفروض في المنطقة, ورأى في العامل الاسلامي القادم الى الحكم في طهران عاملاً اضافياً يدعم الجبهة ضد النفوذ السوفياتي ذي العقيدة الشيوعية المتصادمة مع الاسلام، او مع الاسلام الايراني بصورة خاصة, لمعاناة ملايين الناطقين بالايرانية داخل المنظومة السوفياتية، ولطول الحدود التي تفصل ايران عن هذه المنظومة. والشعور نفسه كان موجوداً عند الكرملين الذي رأى في الثورة الاسلامية عامل تهديد اضافي زاد من قلقه على الوضع في افغانستان في ظل العامل الايراني الجديد. لذلك نجد موسكو تحرك جيوشها وتدخل كابول.

الغرب رأى في الحدثين الايراني والافغاني فرصة ذهبية للعب على الستاتيكو وجعل الحرب الباردة تتحول حروباً ساخنة في المنطقة تضعف ثلاثة اطراف ولا تقلق الغرب، الاميركي بخاصة: تضعف الاتحاد السوفياتي والقادم الاسلامي في طهران والمنطقة ودول المنطقة الاخرى التي زادت من اعتمادها على اميركا بفعل المستجدين الايراني والافغاني. وصب في الاطار نفسه اعلان النظام العراقي الحرب على النظام الوليد في ايران قبل ان يشتد عوده ويستعيد قوة ايران الامبراطورية داخل ايران وفي محيطها الاقليمي. ففي ايلول 1980 عندما تقدمت قوات النظام العراقي نحو الحدود الايرانية وقصفت طائراته مطار مهاباد الايراني بالكاد كانت ايران قد بدأت تشكل بدايات حكومة ما بعد الشاه.

ولا شك في ان الاحداث تمخضت عن انتصار مضاعف للنفوذ الغربي في المنطقة: الاتحاد السوفياتي يستنزف في افغانستان ويكون ذلك مقدمة لانهياره بعد اقل من سنتين من وقف الحرب, واستنزاف الخزين الايراني والعراقي وخزين المنطقة المالي والبشري من خلال الحرب الطاحنة بين العراق وايران.

ولكن على الضد مما اراد الاميركيون وتوقعوا ادت هذه التطورات الى سقوط التيارات الليبرالية في الظاهرتين الافغانية والايرانية واندثار بقاياها في بغداد بعد المجزرة التي ارتكبها صدام حسين ضد بقايا الاتجاه المدني داخل حزب البعث نفسه, متمثلا بقيادة عبد الخالق السامرائي.

كما ادت هذه التطورات على صعيد آخر الى قطع الطريق على تحول ديمقراطي كان يمكن ان يتقوى في مصر بعد اتفاقيات كامب دافيد. وكانت هنا الخسارة مزدوجة: عربياً من جهة انشق الصف العربي حول كامب ديفيد, ومن جهة ثانية هيمنت على الخطاب العربي قيادة متخلفة فكرياً وسلطوية استبدادية مدت اذرعها الى انحاء العالم العربي بفضل المال العراقي من جهة وبفعل الخطاب السياسي المعادي لكامب ديفيد من جهة ثانية. وكلا الامرين استثمرا في اتجاه لا يخص بأي صورة القضية الفلسطينية. بل على العكس شهدت هذه الاخيرة تدهوراً في اوضاعها فبات المشهد السوريالي, وكأن قوة «السلام/الاستسلام» قد انتصرت, في حين كانت قوة «الرفض» هي التي تهيمن على الساحة.

ماذا حصل هنا في الوضع الشيعي؟ لنأخذ الامر بدءاً من ايران نفسها. فالتداخل بين صراعات القوى في الدولة مع الصراعات الاقليمية ولد اتجاها نحو التصلب في حركة الخميني التي بدأت تتخلى شيئاً فشيئاً عن حدودها اللينة وتتحول حالة مغلقة تسد نوافذ الاختلاف حتى لا يتسرب منها ما يقضي على اصل المشروع. وهنا نرصد ان الامام الخميني نفسه لم يكن يريد في بداية انتصار الثورة وصول رجال دين الى مراكز سلطوية بل دعا علماء الدين (الملالي) الى العودة الى حوزاتهم. وهو نفسه اتخذ من قم عاصمة الحوزة مقاماً ولم يسكن عاصمة الدولة طهران. كما انه افرز قيادة مدنية (مهدي بزركان أبو الحسن بني صدر) وقرب علماء ليبراليين (طالقاني وغيره), وذلك قبل ان تتداخل ثلاثة عوامل لتقضي على هذا التوجه, اهمها:

- ضعف القيادات الليبرالية واختلافاتها في ما بينها. وفاقم وضعها هذا أن الخمينية توجست بعد سقوط الشاه من التقاء موضوعي لثلاثة خطوط: ديني متمثلا بشريعة مداري، ومدني متمثلا بخط بازركان وبصورة أقل مجموعة بني صدر, ودولي - اوروبي مرة واميركي (كارتري) تارة اخرى، فعملت على ضرب هذه الاتجاهات بالتتابع:

أولاً, محاصرة قيادة شريعة مداري واعدام صادق قطب زادة.

ثانياً, اقالة بزركان وبعده اخراج بني صدر ودفعه الى احضان جماعة "مجاهدي خلق"

ثالثاً, اسقاط كارتر من خلال ازمة الرهائن.

وبرزت في مقابل ذلك: مجموعة الطلبة التي احتلت السفارة الاميركية, وقيادة الحزب الجمهوري المتصارعة في ما بينها والتي ذهبت الى التشدد بحسم هذا الصراع, ومجموعات محيطة بالشيخ منتظري وتنهج نهج التطرف الداخلي والخارجي بعكس ما اتضحت عليه، في ما بعد، طبيعة الشيخ نفسه.

أدى ضرب هذه الخطوط الى:

1- ايرانيا, انزياح الثلاثي شريعة مداري - بازركان- بني صدر وتعاظم نفوذ جماعة" مجاهدي خلق" التي بدأت تهدد فعلاً الثورة, بخاصة انها تقف على يسار الخطاب الخميني وازيح من دربها التيار الليبيرالي الذي كان يقف حاجزاً بينها وبين الجمهور العام.

2- أميركياً ودولياً, سقوط جيمي كارتر ونجاح رونالد ريغان مفتتحاً عصر الريغانية في السياسة الاميركية التي شجعت العراق على شن الحرب على ايران وفاقمت من ازمة الاتحاد السوفياتي (حرب النجوم) واستغلت اغتيال السادات على يد جماعة اصولية لتنقلب على جوانب من اتفاقيات كامب ديفيد بخاصة على الحكم الذاتي الفلسطيني وغطت غزو اسرائيل للبنان عام 1982.

تحول الخمينية الى التشدد داخلياً وخارجياً, ارتبط داخلياً بتنامي نفوذ "مجاهدي خلق" وخارجياً بتطور حرب العراق على ايران ودخول الجيش العراقي مناطق حدودية عدة داخل ايران. وترافق مع عمليات تخريب كبرى تمثلت بتفجير البرلمان مرة وتفجير مقر الحزب الجمهوري مرة اخرى ما أدى في التفجيرين إلى مصرع طبقة كاملة من السياسيين الذين جاءت بهم الثورة الى السلطة.

ولم تكن الساحات الشيعية المحيطة في منأى عن التحولات الايرانية. فاتجهت مثلها نحو تقوية التيارات المتشددة من جهة والى خلق مناخ عربي -اقليمي يفرض حصارا على الشيعة بصورة عامة. وإذا كان مثل هذا المناخ ملائما لنمو خطوط التصلب والتشدد فإنه كان اكثر ملاءمة لاضعاف الاتجاهات الليبرالية والمدنية.

على الساحة اللبنانية، بداية, شكل تغييب الامام موسى الصدر على يد الحكم الليبي بداية لبروز موجة جديدة من التصلب والتشدد داخل الشيعة في لبنان زادت منها صراعات الفلسطينيين واليساريين ضد حركة امل وتتوجت جميعها بغزو اسرائيل للبنان العام 1982, وتحولت وجوه قيادة «امل» من الاعتدال والليبرالية الى التشدد, وانقلب بعضها على خط «أمل» نفسه منحازاً الى التوجهات المتصلبة القادمة من ايران, فطارت قيادة حسين الحسيني (رئيس مجلس النواب في ما بعد) المعتدلة. ولكن بسبب العلاقة مع سورية والميزات الشخصية لنبيه بري نجحت قيادته بالحفاظ على نوع من المعادلة: تتشدد هنا وتتعايش هناك.

وفي العراق كان اغتيال محمد باقر الصدر بداية لامور عدة:

- انعزال كثير من العلماء والمفكرين داخل حدود حوزة النجف قبل ان يعمل الجلاد قتلاً بعدد منهم وتصفيتهم بدم بارد.

- غياب الشخصية القيادية التي يمكن ان تتحلق حولها القوى الشيعية المختلفة.

- لجوء اعداد متزايدة الى بلدان الانتشار العربي، كسورية وبعض دول الخليج, ثم بصورة اشد كثافة الى ايران واوروبا.

وعلى رغم وجود تيارات معتدلة داخل شيعة المنفى (مهدي الحكيم, الخوئي, بحر العلوم، وآخرون), فإن الخط الاقوى انقسم في اتجاهين: الاول اتجه الى تقبل الدعم والعون من المعسكر الغربي على قاعدة ما حصل في افغانستان عندما استعانت الحركات الاسلامية والوطنية الافغانية بالدعم الاميركي لمواجهة الاحتلال السوفياتي، وهي كانت ترى في حكم صدام حسين ما هو اشد هولاً من احتلال خارجي. والثاني ظل متحفظاً حتى اللحظات الاخيرة على اتجاه تلقي الدعم من اميركا في حين يتقبل مثل هذا الدعم من طهران ودمشق وينشده في عواصم عربية اخرى من دون ان يحصل عليه.

ساد خط التشدد الايراني وطروحات تصدير الثورة حتى اوائل تسعينات القرن الماضي التي شهدت تحولات اهمها:

1- انتهاء الحرب العراقية - الايرانية في آب (اغسطس) 1988 وفق قرار مجلس الامن الصادر في تموز (يوليو) 1987.

2- وفاة الامام الخميني (1989) الذي رأى في قبول وقف الحرب كأس السم الذي اجبر على تجرعه.

3- غزو النظام العراقي للكويت.

هذه التحولات ولدت ديناميات جديدة في العلاقات الايرانية - العربية من جهة والعلاقات الايرانية ـ الغربية (الاوروبية والاميركية) من جهة ثانية. وفي هذه المرحلة تبلور اتفاق الطائف الخاص بلبنان واستعادت الدولة اللبنانية سلطاتها من الميليشيات وبدأت الامور تسير في اتجاه تعزيز ادوار المؤسسات الدستورية والحكومية, ومنها قيام جيش لبناني موحد بعد 14 عاما من الانقسامات.

كل ذلك انعكس تحولات على علاقة «حزب الله» (الذي أعلن انشاؤه عاهم 1982) بالوضع العام في لبنان بدأت بوقف الاقتتال الذي اندلع بين الحزب والحركة, وبقبول اتفاق الطائف واتجاه الحزب لتحديد برنامجه في تحرير الشريط الحدودي المحتل وفق القرار 425 الذي سبق للحزب ان رفضه وسعى لاخراج قوات الطوارئ الدولية الخاضعة لهذا القرار.

ولم تأت اواسط التسعينات حتى كان مشهد الانتخابات الرئاسية الايرانية يعكس تحولاً عميقاً في التيارات السياسية الايرانية, اذ بدا التفوق ساحقاً لتيار الاصلاح متمثلاً بمحمد خاتمي الذي حقق فوزاً كبيراً في هذه الانتخابات.

وليس من غير معنى التذكير بأن هذه المرحلة بالذات شهدت انعقاد مؤتمر مدريد وبعده بسنتين اتفاقات اوسلو (1993) وتوقيع اتفاق وادي عربة بين الاردن واسرائيل (1994).

لكن القطيعة مع هذه التحولات تمثلت أساساً بتطورات الوضع في العراق الذي شهد المتناقضات الاكبر في هذه المرحلة. من مناقضة غزو الكويت لكل سابقة عربية منذ قيام كيانات العرب الحديثة، الى اكبر حشد عسكري منذ الحروب الكورية والفيتنامية والى ارهاصات انتهاء الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفياتي. ولعل جميعها تركزت شيعياً عند نقطة القمع الدموي لابرز انتفاضة شعبية عربية ضد حاكم عربي وفي ابرز اجماع عربي ودولي لاسقاط هذه الانتفاضة لاسباب مذهبية وهواجس سلطوية. لقد قيل ان عراقيين قادمين من الحدود مع ايران رفعوا صوراً للخميني الى جانب صور «الباقرين», الصدر والحكيم, في ساحات مدن اهوار الجنوب العراقي وعرصاتها وفي مشاحف روافد المياه ومنازل القصب في قراه, فجعلت اجهزة الانذار توقظ قادة المنطقة من نومهم لـ»يدبوا» الصوت على جورج بوش الأب: الشيعة يأتون بإيران الى حكم العراق. فأعطى الضوء الاخضر لحاكم بغداد (14 محافظة خرجت عن سلطته) لاستعمال السلاح المجوقل لضرب المنتفضين رافعاً فوق دباباته التي استهدفت مقامات النجف وكربلاء ومشاهدهما، شعاراً بارزاً: لا شيعة بعد اليوم.

تترافق ذكرى تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي (25 ايار/ مايو) مع متغيرات سياسية تستتبع الانسحاب السوري، وتشخص الأنظار الى اثر هذه المتغيرات على القوى الموجودة في جنوب لبنان، خصوصاً «حزب الله» المطلوب نزع سلاحه وإدراجه في سياق القوى السياسية اللبنانية، مع ما يعني التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1559 من إثارة ملابسات اتصال «حزب الله» بالنفوذين السوري والإيراني ومتطلباتهما في «الساحة» اللبنانية.

هذه الدراسة تقدم صورة لوضع الشيعية السياسية في لبنان في العقود الثلاثة الأخيرة، وقد تساعد في توقع ما يحدث في المستقبل القريب، أي بعد الانتخابات النيابية اللبنانية، والدراسة اعدت قبل تبلور القوى المتنافسة في هذه الانتخابات. وفي ما يأتي نص الحلقة الثانية:

تترافق ذكرى تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي (25 ايار/ مايو) مع متغيرات سياسية تستتبع الانسحاب السوري، وتشخص الأنظار الى اثر هذه المتغيرات على القوى الموجودة في جنوب لبنان، خصوصاً حزب الله المطلوب نزع سلاحه وإدراجه في سياق القوى السياسية اللبنانية، مع ما يعني التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1559 من إثارة ملابسات اتصال حزب الله بالنفوذين السوري والإيراني ومتطلباتهما في «الساحة» اللبنانية.

هذه الدراسة تقدم صورة لوضع الشيعية السياسية في لبنان في العقود الثلاثة الأخيرة، وقد تساعد في توقع ما يحدث في المستقبل القريب، أي بعد الانتخابات النيابية اللبنانية، والدراسة اعدت قبل تبلور القوى المتنافسة في هذه الانتخابات.

منذ ربع قرن صعد نجم نبيه بري، وبمجرد صعوده داخل حركة «امل» وتحوله الى الرجل الاول فيها، بل في بعض الاحوال، الرجل الاوحد, تحقق صعوده داخل الشيعة, فأصبح القائد الاول في هذه الساحة الممتدة من جبل عامل الى ضواحي بيروت والبقاع, شرقيه وغربيه, ما بين نهري العاصي والليطاني، وهذا ما اهلّه خلال بضع سنوات ان يصبح اقوى شخصية سياسية في لبنان في مرحلة مقاومة غزو الـ1982 وتداعياته، وفي لبنان الطائف والعلاقات السلطوية التي صيغت على اساسه.

لكن هناك فارقاً غير ظاهر بين المرحلتين. في الاولى كانت زعامة نبيه بري تترسخ في ظل تصاعد لمكانة حركة «أمل». اما في المرحلة الثانية فأضحت شخصية بري هي المحور والمركز, والحركة تتحرك كلما اقتربت منه وتتراجع, او تتحجم, كلما تضخم دور الزعيم في المجالين الحكومي والشعبي. وبين المرحلتين حصلت تحولات على اكثر من صعيد ترجمت اصداءها في العلاقة بين المثلث: الحركة الزعيم الناس.

في المرحلة الاولى كانت الحركة تمر بأزمة فراغ قيادي بفعل تغييب الامام المؤسس من جهة، وتجاذبات حَكمت الدائرة القيادية التي كانت على علاقة مباشرة بالمؤسس من جهة ثانية.

جنوبيا كانت فروع الحركة عكست غياب الامام التفافا عملانيا حول دور المنظر التنظيمي الدكتور مصطفى شمران، وتراجعت ادوار المستشارين والمساعدين من رجال اعمال وشخصيات اكاديمية. واذا كانت الثورة في ايران اخذت اليها المحرك التنظيمي, شمران, فإنها جعلت وجوه الحركة الآخرين يلزمون البيوت. وتلقت الحركة ضربات متوازية مع تغييب المؤسس وعزلة افراد القيادة القريبين منه، من التحالف اليساري ـ الفلسطيني. وهكذا اعتزل احمد قبيسي العمل بعد محاولة غامضة لاغتياله. وتحول حسن هاشم الى حال تتجاذبها اهواء وتيارات وصولاً الى ما قيل عن تورطه مع دوائر معادية وانتهى به الى التوقيف.

بقاعيا اضعف الضغط اليساري ـ الفلسطيني مواقع رئيس الحركة السيد حسين الحسيني وجذبت الثورة الاسلامية في ايران السيد حسين الموسوي وفرضت التراجع على كل من الاكاديمي الدكتود حسين كنعان وذي الاصول العسكرية العقيد عاكف حيدر. مثل هذا الفراغ جنوباً وبقاعاً قد يكون ساعد في تظهير زعامة نبيه بري. ولكن منذ بدء دوره كرئيس لحركة «امل» في العام 1980 كانت اشارات كثيرة تنبه الى ان له بعداً مختلفاً وانه رجل المرحلة. تحركات مكثفة اخرجت الحركة من عزلتها التي فرضتها عليها تطورات الحرب الاهلية في لبنان وتغييب موسى الصدر وسيطرة التحالف اليساري الفلسطيني على ساحة المد السياسي في المجال الاسلامي اللبناني, السني والشيعي منه.

وهنا يجب تسجيل الآتي:

باستثناء العامل السوري فإن العوامل الاقليمية والداخلية لم تكن لصالح نبيه بري ولا تعمل ايجاباً لاعادة اطلاق حركة «أمل» في ظل غياب الصدر من جهة وانتقال شمران الى ايران من جهة ثانية. لكن نبيه بري استطاع بسرعة كبيرة كسر الحواجز المنتصبة في وجه أمل: فعندما وافق على الدخول في ما سمي لجنة الانقاذ في آخر عهد الرئيس الياس سركيس الى جانب وليد جنبلاط وبشير الجميل، استطاع ان يدفع بأمل الى آفاق وطنية لبنانية ورفضها الانعزال في اطار مذهبي مناطقي. وحتى قبل غزو اسرائيل للبنان واخراج منظمة التحرير الى تونس، كانت حركة «أمل» بدأت توطد موقفها كفصيل لبناني وطني. وجاءت مقاومة الغزو لتحولها الى الرقم الاول ليس على مستوى الشيعة فقط بل على الصعيدين اللبناني والعربي. وروى احد الدبلوماسيين العرب ان احد الملوك العرب غير المشرقيين ارسل ورقة بيضاء موقعة منه على ان يضع عليها نبيه بري مطالبه واحتياجات العمل المقاوم. وبغض النظر عن صحة الواقعة فمجرد ورودها على لسان ذلك الدبلوماسي, وهو غير متعاطف مع «أمل» او مع بري, تظل امرا له دلالته على المكانة التي بلغتها الحركة وزعامة الرجل في النصف الاول من العقد الثامن من القرن الماضي.

اذاً يحق لـ»أمل» ان تقول انها اول مقاومة شعبية مدنية مسلحة عربية بعمق اسلامي واجهت احتلالاً اجنبياً مباشراً منذ ثورة الجزائر (1954- 1962), وانها قامت بدورها من دون اسناد مادي من نظام عربي او اقليمي باستثناء الدعم السياسي والمعنوي الذي تلقته قيادة بري من الراحل حافظ الاسد، الامر الذي اسس لعلاقة بين «أمل» وسورية تقوم فعلياً على التحالف الميداني والتوافق الاستراتيجي. هذا التحالف لعب دورا متصاعدا في رسم مستقبل القوى السياسية في الساحة اللبنانية. في هذا الوقت كان عامل اقليمي مستجد يتحرك على الساحة اللبنانية في غير صالح استراتيجية «أمل» واحيانا كثيرة في تصادم معها، نعني بذلك عامل الثورة الاسلامية في ايران. في هذا الاطار نمت داخل «أمل» - بري ثلاثة اتجاهات

لاول تيار الادارة اللبنانية وهو الذي يرى في الحركة واحداً من ثلاثة شركاء كبار في ادارة الدولة اللبنانية (سنة - شيعة - موارنة) او واحدًا من خمسة شركاء كبار (سنة، شيعة، موارنة، ارثوذكس، دروز). ومثل هذا التيار اعطى الاولوية للخلاص من الزعامة الاسعدية التي ظلت لعقود ثلاثة الشريك الشيعي الابرز في الدولة، وهذا الفريق يضم كثرة من موظفي الدولة في السلكين المدني والعسكري وفي دوائر القضاء, وطبقة من التجار والمغتربين وبعض متوسطي الحال من اصحاب المناصب الادارية على مستوى المحافظات والقائمقاميات والمجالس الاختيارية, وحتى بين المهن الحرة: اطباء ومهندسون ومحامون... الخ.

الثاني تيار الحركة الشعبية اللبنانية الذي رأى في «أمل» - بري البديل (او الشريك) عن الاحزاب والقوى اليسارية والتقدمية. وهذا الفريق يضم طلبة في الثانويات والجامعات واطارات مارست العمل السياسي في الاحزاب اليسارية والمنظمات الفدائية وفوجئت بحجم المؤثرات المذهبية التي تعشعش في هذه الاحزاب حتى في اعرقها علمانية, او تلك التي رأت في الحركة السبيل الاقرب للوصول الى حالة جماهيرية واسعة، مع شعور بصعوبة الوصول الى مثلها من خلال الانخراط في صفوف التيارات اليسارية اللبنانية والمنظمات الفلسطينية.

الثالث التيار الاسلامي الشيعي الوارد من حركات اسلامية ظهرت باكراً في النجف وامتدت الى لبنان والبحرين وبلاد الخليج الاخرى مثل «حزب الدعوة», او الوارد من فئات وعناصر استقطبها الى الجانب الاسلامي، انتصار الثورة في ايران. وكانت «أمل» بالنسبة الى هؤلاء واولئك الوعاء الجاهز لاستيعاب الجزء الاعظم من هذه الحالة.

والشاهد ان حركة «أمل» مع كل مرحلة ومستجد سياسي كانت تشعر بتوتر العلاقة مع فريق من هذه التيارات الثلاثة. مرة مع تيار الانخراط في الدولة. فعند توسع حضورها في الادارة اللبنانية كان التوتر يسود صفوفها الداخلية والمحيط القريب منها بسبب خيارات قيادة بري في هذا المجال والتنافس الشديد بين المنتسبين للحركة من جهة كما بين الذين ينتمون للمحيط المتعاطف معها، والمحصلة في هذا المجال ان نبيه بري دفع الى المراكز العليا في الادارة اللبنانية بعدد مهم من الاسماء المتحدرة من اصول ريفية او مدنية والذين يجمع بينهم انهم من ابناء بسطاء الكسبة والفلاحين او صغار التجار والموظفين, بل ربما كان بعضهم انحدر من اصول لا سابقة لها ليس فقط بالوظيفة العامة بل بمجرد التعلم ونيل الشهادات. فقد يكون الكادر الاداري الجديد هو الوحيد المتعلم بين عشيرة تصغر او تكبر, ومن بلدة صغيرة او متوسطة, مع ذلك فإن دورات التوسع الاداري ترافقت مع اعتكاف عدد من اعضاء الحركة او المتعاطفين معها من الذين كانوا يطمحون الى دخول جنة الادارة من بوابة «أمل», فلما لم تتوافر لهم فرصة لذلك انكفأوا واعتزلوا الحركة وتخلوا عن تاريخهم معها.

التوتر مع عناصر التيارين الثاني والثالث ارتبط مع نمو ظاهري لتيارات الاسلام السياسي بعامة ودخول «حزب الله» الى المسرح السياسي اللبناني بخاصة. وقد جرى في مراحل عدة ان انتقلت كادرات وعناصر من صفوف حركة «أمل» نحو صفوف «حزب الله» والدوائر المحيطة به.

اذا قطعنا السياق هنا سنجد ان قيادة بري لحركة «أمل» خيضت ضدها ثلاث مواجهات من داخل الصف «الوطني - الاسلامي». المواجهة الاولى وكانت مبكرة في اوائل الثمانينات مع التيار البعثي العراقي في الحركة الوطنية اللبنانية وذلك بعد مقتل السيد محمد باقر الصدر على أيدي النظام العراقي برئاسة صدام حسين. وقد فجر هذا الاغتيال سلسلة من الصدامات والاغتيالات والاغتيالات المضادة على الساحة اللبنانية كان بعضها يستهدف حركة «أمل» او عناصر قيادية فيها. كما كانت ابواب معسكرات «أمل» مفتوحة لتدريب عناصر تنتمي الى التيار الشيعي في العراق. ويذكر كثيرون من علماء الدين الشباب وكادرات الحوزة في النجف انهم خضعوا لدورات تدريبية في صفوف «أمل» باكرا في اواخر السبعينات ومطلع الثمانينات.

وتتابعت هذه المواجهة بين «أمل» والحركة الوطنية اللبنانية. لكن هذه المرة بفصائلها التي تنتمي للتيار اليساري الذي حاول محاصرة وجود الحركة في اكثر من موقع في جنوب لبنان. اما المواجهة الثالثة فكانت عندما زُجّتْ أمل في «حرب المخيمات» الفلسطينية في ثمانينات القرن الماضي, والتي الحقت اذىً كبيراً بقيادة نبيه بري وبسمعتها على الصعيد العربي، فاستعمل ضدها خطاب تحريض مذهبي تغذى من مناخات الحرب العراقية - الايرانية ومن التوترات العراقية الداخلية. مع ذلك لم تكن هذه الصراعات تشكل خطورة كبيرة على حركة «أمل» وعلى الساحة الشيعية اللبنانية كتلك التي شكلها الصدام مع «حزب الله» في اواخر الثمانينات, والذي دخل كل بيت شيعي في الجنوب والضاحية والبقاع. والذي حكمت آثاره مناخات السياسة في هذه المناطق حتى سنوات قريبة عندما انتصرت روح التقارب بين «أمل» و»حزب الله» على روح النزاع والتصادم. ويسجل هنا دور ايجابي للقيادة السورية متمثلة بالراحل حافظ الاسد لانجاز المصالحة وتطويق الصراع الداخلي، ومثل هذا الصراع، بخلاف الصراع مع اليسار اللبناني تارة والفلسطيني تارة اخرى، له موارد كثيرة كان يمكن أن تجعله قابلاً للانفجار اذا ما تراخت صمامات الأمان التي تمنع وقوعه:

- مورد مناطقي: جنوبي بقاعي, اذ لم تكن صدفة ان قيادة الصراع من جانب «حزب الله» كانت بقاعية, وعناصر الدفع في «أمل» نحو الصراع كانت جنوبية.

- مورد اجتماعي: فـ»أمل» ترسخ وجودها في المدن الشيعية, في حين كانت عناصر «حزب الله» تأتي من البلدان الوسطى والصغرى في البقاع والجنوب. وليس غريباً في ما بعد ان سجل الحزب تفوقاً في الضاحية الجنوبية في حين استمرت مدينة صور حصن «أمل».

- مورد فقهي - ايديولوجي، فقد اعتبرت الخمينية اكثر ثورية من الصدرية، التي تذهب في لبنان الى الامام المغيب السيد موسى الصدر في حين كانت تذهب في العراق الى الامام الشهيد السيد محمد باقر الصدر.

- مورد سياسي, لبناني واقليمي. اللبناني تمثل في ان «حزب الله» تأسس على رفض مزدوج للنظام اللبناني وللكيانية اللبنانية, في حين تأسست حركة السيد الصدر منذ البداية على الاعتراف بلبنان وطنا نهائيا لابنائه وعلى التعاطي مع النظام من منطلق اصلاحه واخذ الدور الملائم للشيعة فيه. اما الاقليمي فتمثل بداية في رفض «حزب الله» سياسات النظام العربي الرسمي تجاه القضية الفلسطينية في حين كانت «أمل» تزاوج بين التوافق مع الموقف العربي انطلاقاً من بوابة دمشق والمبادئ التي عززها الصدر في فتواه الشهيرة «اسرائيل شر مطلق». وانعكس ذلك في ساحة الجنوب: «أمل» تدعم وجود القوات الدولية وتطالب بتنفيذ القرار 425, و»حزب الله» يرى في هذه القوات حماية لاسرائيل وفي القرار تنازلاً خطيراً امام الاحتلال الصهيوني لفلسطين.

من الصدام الى التآلف

ويمكن ان نرصد تحول العلاقة بين «أمل» و«حزب الله» من الصدام الى التآلف مع تطورين:

الاول: مقتل اسحق رابين، وتعثر عملية التسوية بين اسرائيل وسورية من جهة وبين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية من جهة ثانية.

الثاني: انتصار التيار الاصلاحي في الانتخابات الايرانية, حيث بدا ان الحركة والحزب أخذا يعودان الى جذرهما المشترك, دور الامام الصدر الذي عمل الحزب على تظهير موقف متبن لذلك الخط، وعمل على تبني قضية الكشف عن مصير الامام المغيب.

مع ذلك لا بد من الاشارة الى ان هذا الصراع الاملي - الحزب اللهي تجاوز مرحلة الحرب الساخنة الى الحرب الباردة التي وسمت الساحة الشيعية في لبنان بسمات ما زالت تحكم الوضع الشيعي في لبنان حتى اليوم. وان تغلبت التوافقات الانتخابية في المجال البرلماني. فقد برزت التنافسات في مجال البلديات، ولعل هذا الصراع منعكس في مجالات مثل نقسام علماء الدين الى فريقين وان كانت الحدود تظل بينهما متداخلة وغير واضحة:

1- العلماء من خريجي المدرسة الحوزوية التقليدية في النجف اساسا وحتى في قم قبل الثورة وبعدها,وهؤلاء كانوا اقرب في نظرتهم الى حركة «أمل». واللافت اليوم ان زعامة نبيه بري تتمتع بعلاقات جيدة بأبرز ثلاثة علماء من هذه المدرسة التقليدية على ما بينهم من تفاوت في الرؤية واختلاف في الرأي, نعني بهم كل من المرجع السيد محمد حسين فضل الله ومفتي مدينة صور السيد علي الامين وامام مدينة النبطية الشيخ عبد الحسين صادق. طبعاً بالاضافة الى علاقته الوثيقة مع نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الامير قبلان.

2- رجال الدين الشباب، اذا صح التعبير، وهذه الصفة لا توضح حقيقة الانقسام, بل ان هذا الانقسام يشير الى انقسام اشد عمقاً بين رجال الدين المنبثقين من تكوين حوزوي تقليدي (وكثير من اعضاء شورى «حزب الله» من هذا التكوين)، وآخرين ينبثقون من تكوين المدارس التي تأسست بعد الثورة في ايران والتي اصبحت مهمتها اقرب الى تكوين اطارات دينية لقيادة العمل النضالي بوجوهه المختلفة.

- اصطباغ الساحة الشيعية في الجنوب والبقاع بانقسام حاد ثنائي الاستقطاب واضعاف القوى الاخرى الى حد الغائها او تحييدها. ويتبع ذلك تبلور قرى وبلدات تخص »أمل» واخرى تخص »حزب الله» وثالثة يتقاسمها الفريقان.

- يتمظهر الشارع الجنوبي بصورة خاصة بنوع من حرب الصور التي يمثلها حشد صور الشهداء عند مداخل البلدات وفي ساحاتها مما يؤشر الى حضور هذا الفريق او ذاك.

- معظم المؤسسات المحلية المدنية والصحية والتربوية والانمائية والاجتماعية في مجال تنافس حاد بين الفريقين, ويطال ذلك اسماء الساحات والشوارع في قرى لم تعرف هذه العادة اليها سبيلاً قبل العقدين الاخيرين.

والاهم من ذلك ان قيادة نبيه بري، بغض النظر عن الاجتهادات المختلفة في النظرة اليها، حققت لابناء جبل عامل (في جنوب لبنان) معظم بنود البرنامج المطلبي الذي كانوا يقدمونه على مدى نصف قرن من الاستقلال قبل الطائف، لبكواتهم من آل الاسعد والخليل والزين وعسيران, وملخص المطالب: طريق مسفلت ومدرسة, وهو ما لم يكن الزعيم الوائلي احمد بك الاسعد، في عز زعامته, قادراً على تلبيته, ولعل مأساة عجزه وحاجتهم تتلخص بحكاية الهاتف غير المربوط بخط والذي اجرى منه عشرات المكالمات يطلب ويتوسط ويأمر ويقرع!

طبعاً «الاستاذ» لم يكن فقط الاكرم, بل الاقدر ايضاً. فأنشأ من المدارس الابتدائية والثانوية ما يفوق الاحتياج حتى ان بعضهم اعتبر ان في الامر هدراً، وشق الطرقات المعبدة، فلم تبق زاوية قريبة او بعيدة الا وعرفت نعمة الاسفلت.

وقد لا تكون زعامة نبيه بري بحجم زعامة الاسعد الأب والجد ولكن من الواضح ان الشيعة أيام بري تحولوا صناعاً للسياسة في لبنان، وربما سيكون انجازه التاريخي, ليس فقط في تعزيز دور البرلمان في النظام اللبناني وجعل رئاسة المجلس تنتخب لمرة واحدة في كل دورة برلمانية, بل مارسته الشراكة في القرار وجعل البرلمان ورئيسه الرقم الاول في السياسة اللبنانية, وهذا ما يعكس بدرجة معقولة مكانة الطائفة الشيعية وحضورها ليس الديمغرافي فقط بل النوعي بانجازها التاريخي في تحرير الارض من الاحتلال الاسرائيلي وفي تأكيد وحدة لبنان وكونه وطناً نهائياً لابنائه دون ان ينتقص ذلك من عروبة لبنان وموقعه في العالم الاسلامي.

في نهاية احداث الـ1958 لم يتردد حاكم لبنان آنذاك، وهو المفترض انه الاكثر عدالة بين حكامه، في تشكيل حكومة رباعية توزعت حقائبها على السنيين رشيد كرامي وحسين العويني والمارونيين بيار الجميل وريمون اده، من دون التفات الى تمثيل الشيعة, كبرى طوائف لبنان. الصورة اليوم، وعلى رغم أن الكثير من الشيعة يعتقدون ان هذه الطائفة لم تعط كامل حقوقها بعد، تشي بأن الشيعة في قلب معادلة البلد, بل هم بمثابة عمود الخيمة او على الاقل الركن الاول لها. وهذا ما يؤشر بوضوح الى حجم الانقلاب الذي قاده نبيه بري وحركة «أمل» بمساندة قوى كثيرة اخرى، وهي فعل حيوية داخلية اولا وثمرة ظروف اقليمية ودولية ثانياً.

اذ تقف هذه المقاربة عند أواخر تسعينات القرن الماضي فذلك لأن تطورات كبرى حصلت منذ العام 2000 تجعل الوضع كله في محطة مختلفة جذرياً لما سبقها وتحتاج الى مقاربة مستقلة, تعنى بخاصة بظاهرة «حزب الله» ودوره المميز في الشأنين اللبناني والعربي وفي الحال الشيعية بخاصة. وبموازاته لا بدّ من رصد دور بعض علماء الدين وبصورة محددة دور المرجع آية الله السيد محمد حسين فضل الله الذي كان له دورٌ حاسمٌ وثريٌ في رسم الشخصية المسلمة الشيعية في لبنان بخاصة وفي العالم العربي بعامة. والملاحظة الاخيرة ان ما لحق بسلبيات بمسيرة «أمل» ونبيه بري لا ينبغي ان تشوه وتغطي الوجهة الاساسية الايجابية التي عليها تبنى مرحلة الاصلاح والتصحيح المطلوب انجازها.