هذا البحث قدم إلى ندوة في بيروت، ت 2، 2004. بمناسبة مرور 25 سنة على اختفاء الإمام موسى الصدر.

أولاً: فلسفة التاريخ. الحدود المعرفية للمصطلح

التاريخ واحد من العلوم الانسانية التي ذهب اراء العلماء فيه مذاهب شتى – لا مجال للأفاضة فيها هنا – فلقد عرفه كولنجوود بانه "نوع من انواع البحث العلمي" يستهدف "الكشف عن حقيقة الاشياء" والتي افحصت عنها "جهود الانسان في الماضي"1 بهدف تقويمها.

او هو العلم الذي يستعان به في بناء الامة وفهم التجربة الزمنية الماضية والتي اكتسبت صفة العلمية لانه:

أ- يتميز بمنهج استقرائي – تجريبي يقوم على فحص الوقائع التاريخية.

ب- مادته التاريحية هائلة فيها الكثير من التفصيلات والاحداث.

ج- بالامكان حصر الظاهرة التاريخية المراد دراستها وتحديدها علميا.

د- التمكن من الوصول إلى صياغة (قوانين، واحكام كلية تساعد على التنبؤ بالمستقبل 2 في ضوء تجربة الماضي وسيرورة التاريخ مع ذلك تنقسم مناهج البحث التاريخي المتداولة إلى نوعين:

الأول: وضعي تجريبي استقراري يرتكز على:

1- الملاحظة والاستقراء والامتحان التاريخي.

2- الديناميكية في حركة التاريخ والتدفق الحيوي.

3- الحتمية (الشرطية) والتنبؤ.

4- التفاؤلية والامل المستقبلي.

الثاني: مثالي لانه:

1- يرفض الملاحظة في التاريخ ويعتمد على احياء الماضي.

2- يرفض الحتمية في الوقائع التاريخية ولا يؤمن بعامل (المصادفة)

3- يعتمد التعميم و"الكلية" في الأحكام التاريخية.

4- يعترف بعض الشيء بامكانية التنبؤ اللاحتمي لكن احتمال الخطأ وارد في التعليل التاريخي.

5- يؤمن بان التاريخ ما هو الا وجهات نظر ليس الا ومهما يكن فالتاريخ هم من هموم الانسان الحيوية يكشف عن معاناة اخلاقية عالمية لاكتشاف كل حقائق العمر الانساني موضوعية وذاتية. انه تحد "لجهل الانسان بنفسه وماضيه" كيلا يقع ضحية التيار غير المنضبط وغير الاخلاقي في عمره التاريخي وبما يكشف عن حماسة الانسان من اجل الانسان، وتطلع "نحو المعرفة الحقة من مسيرة الانسانية. المتطلعة إلى المثل المضيئة" 3 في سجل الامس.

1- التاريخ بين الفلسفة والمنطق.

يمتد هذا النوع من المعرفة إلى ابن خلدون (ت 808 هـ/ 1406م) من حيث المنهج والمضمون. اما من حيث التسمية فتحولت (حكمة التاريخ) الخلدونية إلى (فلسفة التاريخ) عند فولتير (ت 1778) حيث قصد به "دراسة التاريخ من وجهة نظر الفيلسوف دراسة عقلية ناقدة "4 بهدف تنقيح الدراسة التاريخية المثقلة بالسرد كذلك سميت ايضا "بالتاريخ النقدي او: تاريخ التاريخ لتجاوزها التاريخ السياسي والعسكري، إلى فلسفة الحضارة من اجل تتبع سير العقل البشري ممثلا في شتى مظاهر النشاط الانساني"5 من هنا عد كروتشة "الفلسفة علم مناهج التاريخ" استخدام لحل مشكلات علم التاريخ المتراكمة بسبب المناهج القديمة المنصبة على القادة والحكام مما ادى بالفلاسفة إلى التوجه إلى تاريخ الحضارات، فأفرزوا لنا بذلك "فلسفة الحضارة" 6 التي تمثل لب فلسفة التاريخ، وان قيام منطق للتاريخ.

وفلسفته جاءت على اساس وجود نقص في طبيعة التاريخ يكمله الفكر الفلسفي الذي قال عنه ابن خلدون "اذ هو ظاهرة لا يزيد على اخبار عن الايام والدول والسوابق من القرون الأولى. وفي باطنه نظر وتحقيق وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق وعلم بكيفيات الوقائع واسبابها عميق، فهو لذلك اصيل في الحكمة عريق جدير في أن يعد من علومها وخليق" 7.

اما فولتير، فاكد على أن حوادث التاريخ تعوزها الحكمة ومساره بنقصة ادراك المغزي (الهدف) او المعنى، وهذا ما اغله المؤرخون واهتم به الفلاسفة 8.

واطلق (هيجل ت 1831) على فلسفة التاريخ، مصطلح "التاريخ العام" وتوالت بعد ذلك: اراء الفلاسفة اللاحقين لتنتهي إلى معنى محدد يقول: "انها تستهدف الكشف عن قوانين عامة تنظم سياق الحوادث التي يتبعها التاريخ "ولما كانت الفلسفة عند كولنجود تعني "تحليل عمليات الفكر" المنطقية كان على الفيلسوف أن يفكر عند كولنجود تعني "تحليل عمليات الفكر" المنطقية كان على الفيلسوف أن يفكر بعقلية المؤرخ "فتمخض عن ذلك قيام بحث علمي حديث ينصرف إلى جراسة المشكلات الفلسفية والمنطقية التي كان الباعث عليها وجود الابحاث التاريخية المنظمة بدقة (العلمية) مما اوجب على الباحثين مراجعة المشكلات الفلسفية على ضوء نتائج (فلسفة التاريخ) ومناقشة الاسس العلمية التي يستند اليها التفكير التاريخي9 وبذلك كانت الفائدة متبادلة بين الفلسفة والتاريخ، اذ ترفع الفلسفة التاريخ حتى لا يغوص في وحل الماضي ودمائه يأخذ منها (الحكمة) وتأخذ منه الواقعية 10 .

2- اما ابرز سمات منطق التاريخ وفلسفته فهي:

أ- الكلية: التي ترفض النظر إلى حوادث التاريخ وكانها تراكمات فوضوية تحركها الصدفة العمياء لذلك فالفيلسوف يطلب (الوحدة/ الجدلية) و(العضوية) التي تربط تلك "الاجزاء التاريخية التي تبدو للبعض وكانها مفككة (متباعد لا يحكمها منطق واحد) مع انها تشكل في حقيقتها (التاريخ العلمي) الذي اصبح مادة للفيلسوف دون أن تقتصر فلسفة التاريخ على زمن او مرحلة او اقليم. وبذلك تكون الكلية نقيضا (للجزئية والفردية) او التشتت التاريخي.

ب- العلية. او السببية: يسعى الفيلسوف إلى اختزال الاسباب الكثيرة والجزئية للحوادث الفردية المحكومة بزمان ومكان محدد بعلة واحدة شاملة او علتين ليفسر على ضوئها التاريخ العالمي من خلال اعادة تشكيل وقائع التاريخ ليقدم منها صورة عقلية.

ج) النظرة المستقبلية: أن منطق التاريخ وفلسفته تخالفان التاريخ في تطلعها الدائم إلى المستقبل لكي لا تجعل الانسان يعيش تحت ركام الماضي، باعتبار أن المستقبل هنا يرتبط بالماضي عن طريق "الحاضر" وبذلك عوضت لنا قصور كل من (التاريخ) و(الفلسفة) في الوصول إلى الحقيقة الموضوعية من غير منطق سليم وصحيح 11. ومع ذلك وجدنا كولنجوود ينتقد بحكم منهجه المثالي الكلية. و(التنبؤ) في التاريخ لاختلافه عن حركة الطبيعة، كما يرفض المنهج التجريبي – مؤيدا بذلك (كروتشه)12 حين رفض الأخير 13 كلية اخضاع التاريخ للفلسفة او العلم لأنه قال باستقلاليته، وتلك انتقادات لا تعد كونها ارهاصات (تاريخية) املتها دوافع (اختصاصية ضيقة) 14.

د) ويتعزز المنطق الفلسفي للتاريخ بتفاؤليته، الناشئة عن (ثقته بالوعي الانساني) وسعيه لتحول (العقلانية) في الفكر إلى (عقلنه) في الحياة، حين تستكمل شروط تطبيق البرامج التي املتها الرؤية التنويرية للانسان وهو يفتش عن (ملاذ امن) للانسانية، بعيدا عن مخاطر خلل طبقة الاوزون او تخريب البيئة او الاساءة للمناخ الطبيعي لاغراض عنصرية او عسكرية خطيرة15 . وهذا يعني نجاح العقل الانساني في استثمار ثورة العلم والتقنية والتقدم الانيفوميدي لصالح الانتقال بالبشرية من مستوى (العلمية)16 كانجاز اختصاصي كل في ميدانه إلى مستوى (العلمنة) حين يصبح العلم مطبقا في حياة الناس داخلا إلى بيوتهم دخولا متوازنا منضبطا من خلال (الحاسوب) و(الانترنت)17 ووسائل المعرفة الراقية التي اختصرت المسافات على الارض واختزلت الزمن وقللت الجهد المبذول في الوصول إلى (الاخرين) وقلصت التكاليف: ومثل هذا المستوى من الرقي المدني لا يترك بصماته على المنطق الفلسفي للتاريخ الا اذا ضبط بنوع من (العقلانية) و(الاخلاقية) والقيم (الجمالية) أو (الروحية) لكي تستعيد مسيرة الحضارة (توازنها) واعتدالها وتكسب الانسان! ولا تخسر نفسها وتضع حدا للاطماع الجنونية الانانية التي تهدد مستقبل الحياة عللى كرتنا الارضية.

3- العوامل المؤثرة في حركة التاريخ ومنطقه:

منطق التاريخ هو منهج البحث الذي يتابع سيرورة التاريخ ووجتهه، واذا كانت (التاريخية الفلسفية) نزعة تجعل من التاريخ (حصيلة الانجاز الانساني) ميدانا للمفكر وساحة بحث يستشرف منه (الماضي والتراث) وتعرجاته بحثا عن المبررات المنطقية (الخفية) للاحداث (الظاهرية) يصبح وجوده مشروعا على ساحة الفكر قياسا إلى المواقف العبثية التي تسلب عن (العقل الانساني) القدرة على (الاعتبار) ولا (ترسم) افاق مستقبلية وترهنه (في الصدفة) و(المصالح) وباحكام ازدواجية لا تستقيم على قواعد او مرتكزات منطقية: لهروبهم من (الماضي = التاريخ الحضاري) وتعلقها (بالمستقبل) لاسباب سايكولوجية تتعلق بحداثة تجربة اصحابها وقطيعتهم الابستمولوجية عن سيرورة التاريخ الانساني في (العوالم الحضارية القديمة اسيا – افريقيا – اوربا).

لما كانت فلسفة التاريخ بمثابة الميدان الخصب لمناهج البحث، والارضية الصالحة لمنظورات الفلاسفة العقلانيين النقديين تجاوز الكثير من الباحثين الذرائع اللاتاريخية باحثين عن تجريبية تحول دون الغرق في السردية التاريخية مدفوعين بنظرة (نقدية – علمية) تجاوزا فيها الوقائع التي تدور حول (الافراد) إلى الامم ومن الحكام إلى (الحضارات) وتلك محاولات كما سنجدها في هذا البحث ترقى إلى عصر الاسلام صعودا إلى يوم الناس هذا. تحقق ذلك حين اعتمد التاريخ الاسلامي (الحضارة)18 والابداع الانساني اساسا له بديلا عن (السياسة) كعامل (وحيد) كما اتخذ العقيدة والفعل الاجتماعي.

ولم يقف عند (تدوين اعمال الخلفاء) والامراء والقادة العسكريين بقدر ما احصى ابداعات العلماء وفكر الحكماء والفلاسفة والفقهاء مدفوعا بالقاعدة القائلة "العلماء ورثة الانبياء" فكانت الحضارة تنسب للمجتمع (الامة (لا للفرد، والتاريخ يكتبه ذلك الجحفل من المبدعين والمحرومين والصناع المهرة والمكتشفين والادباء والعلمء والعارفين وارباب الحكمة، بعد أن امن الاسلام (بالحكم الاخلاقي للتاريخ) وبأنه سيستمر مع الانسانية إلى حياتها الثانية بما يكشف عن الهدف الاخلاقي (الاخروي)19 للافعال الانسانية الفاضلة التي تبتهج بالمحتوى الاخلاقي لأفعالها ومنجزاتها وبالبشارة المستقبلية لصانعيها في نعيم الحياة الاخرى: وهو أمر لم يدرك دعاة (الرؤية المادية) والذرائعية اهميته.

ومثل هذا الراي ذهب إليه اكثر من باحث عربي في فلسفة التاريخ ممن قال "أن الحضارة تتجسد في علمائها ومفكريها وفلاسفتها ومؤرخيها وفنانيها وادبائها وحتى اصحاب الحرف فيها لا تقل طائفة من هؤلاء عن سياستها وقادتها "شانا واستحقاقا للتمثيل او التاريخ فخطأ الفرد لا ينسحب على الامة الا في حالات شاذة20 لهذا واجه من فسر التاريخ بعامل (وحيد) مصاعب جمة في بحثه عن (منطق) معقول للحدث التاريخي.

وليس ببعيد عن الذاكرة تلك التفسيرات التي عللت لنا حركة التاريخ ومنطقه على اساس (واحدي) مما سنعرض له في ثنايا الدراسة او من سنشير إلى طبيعة (منطقة التاريخي) بايجاز في هذا البحث مثل:

3/1: نظرية التعاقب الحضاري (التفسير الحيوي للتاريخ) اقترنت هذه النظرية بابن خلدون القائل بالتفسير (الحلزوني) لحركة التاريخ، وواضع منطق (تعاقب الحضارات) ومنشيء (علم العمران) فكانت حصيلة ذلك الانجاز قراءة فلسفية للتاريخ تعتمد (فلسفة السياسة) من جانب و(التفسير الجغرافي) للظواهر الاجتماعية من جانب ثان، و(فلسفة الحضارات) من جانب ثالث لذلك عده مجموعة من المفكرين الغربيين بانه المؤسس بحق (لفلسفة التاريخ أو حكمته)21 قلنا فسر ابن خلدون منطق التاريخ على اساس (حلزوني) وليس مثل (عجلة مغلقة) – كما فعل لاحقا – اشبنجلر! تخضع للحتمية اذ تتعاقب عنده الحضارة (الواحدة) من داخلها كما تتعاقب مع غيرها من (تجارب حضارية) لاحقة او سابقة وفي هدى (الدور السياسي للدولة) بين النشاة والازدهار والانحطاط بمنظور واقعي (علمي) مقدم بثوب فلسفي. نعم ففي شخص ابن خلدون اجتمع (المؤرخ والعالم والفيلسوف) لذلك اخذ من الفلسفة بعدها العقلي، وشموليتها، ومنطقها، ومن التاريخ واقعيته، وعلميته، ومن العقيدة، اخلاقها وتجاربها ليصوغ منه مجتمعه (منهجا واحدا)22 يؤلف بين التاريخ والفلسفة والحياة ويرسي دعائم منطق فلسفي23 للتاريخ يمكن رسم بعض مميزاته الاتية:

أ- الديناميكية – الحركية/ المعبرة عن العمق الحيوي لحركة التاريخ.

ب- (الجدلية – العضوية): الكاشفة عن وحدة (جدل الطبيعة والانسان) والعقلانية التي تطبع تلك الوحدة او نقائضها بحسب العوامل الداخلية والخارجية المتضافرة!.

ج- التفاؤلية التي ينطوي عليها منطق التطور والتغير المستقى من (النص المقدس = القران الكريم) وبما يعني أن الانكفاء ليس هو اخر المطاف، فثمة فرصة لمباشرة مرحلة جديدة لتجربة حضارية جديدة اذا ما توافرت الشروط الموضوعية المناسبة لانجاز مثل هذا الهدف كما عرضه ابن خلدون. لهذه الاسباب، انطوى منطقه الفلسفي للتاريخ على القول.

ج/1) بالكلية الكاشفة عن وحدة التاريخ الحضاري وتنوعه، بحسب مكوناته (المتشابكة) بعد أن ربط سيرورة الحضارة بالدولة.

ج/2) السببية و(العلية) التي يجتمع فيها (الانساني) مع (الطبيعي) وهو تؤول إلى (شرطية تاريخية) منطقية محكومة بمقدماتها أن كانت للصعود او التراخي، او الهبوط اخذت مساحة 30% من (عمر التجربة الحضارية) في تاريخ الامم، وهي عنده نسبة علمية معقولة وواقعية حين جعل (حيوية)* التجربة تنحصر ب (80 – 120) عاما هي القدرة القصوى على صلاحية الحلول الاجتماعية – الاقتصادية والعقيدية لمشكلات المجتمع كما يتوقعها العقل الانساني الاصلاحي.

ليلخص من وراء ذلك إلى (تمركز) ذلك المنطق في نتيجة محددة تقول "أن عامل قيام الحضارة" هو نفسه "عامل فنائها" ويعني به قانون (العصبية والترف)24 والعصبية لا تعنى (الانغلاق والتعصب) بمقدار ما تكشف عن شدة تماسك الجماعة (من العصبة = اخوة يوسف) فاهل العصبية هؤلاء مع الرئيس حين ينصف، وعليه حين يغرق في الترف على حسابهم! فلا مشاحة من أن يكونوا عندئذ "مناؤون لصاحب الدولة في رئاستها" لهذا السبب عد (الترف) هو العامل (المهشم) للعصبية!

وتلك هي البنية الجدلية لمنطق التاريخ كما ادركها هذا المفكر.

وهكذا يصبح منطق التاريخ عنده كاشفا عن مسار التاريخ لكل حضارة وقاطرة (الدولة) التي تقود صيرورة تلك الحضارة. يتعاقب حلزوني على (سكة مزدوجة) من العلم والدين. والسياسة والاخلاق، والسيف والقلم، مما يتولد عنه تفاعلات (جدلية – عضوية) مركبة ومنقلبة لهذا السبب لا يمكن فهم (ديناميكية) نظرية ابن خلدون بمعزل عن جدليته التي تحرك باطن احداث التاريخ25 والتي يسببها كان ايقاع الحضارة العربية (بداوة ثم تحضر، فتدهور بما يكشف عن مزايا الارض والحكومة والاقتصاد والسكان والعلماء حتى يصبح للفوائض دورها في احداث النقلة النوعية لتلك الحضارة من الاستهلاك إلى الاكتفاء الذاتي وصولا إلى الانتاج) عند الصعود واختلاف المعادلة المناقضة عند الهبوط! يتداولها منطق حي يكون فيه الجيل الأول جيل ابداع وبناء ثم جيل توازن بين متطلبات البداوة وشروط التحضر واخيرا جيل الرخاء والبذخ الذي يجمع ثمار النزف من جهود الاخرين26 .

3/2 العامل الميتافيزيقي (الجدلي) التقدمي:

عزا هيجل (ابو الميتافيزيقية التاريخية) حركة التاريخ إلى منطق الضرورة) التي اوجبتها (روح العالم) و(العقل المطلق) الذي كان بالقوة ثم حل في الطبيعة وتجسد بالانسان ومؤسساته التي تتصاعد وتتلاحق، وبمقدمات تقودها (الدولة – والعظماء) لدفع ذلك التاريخ إلى ان يتحقق فيه (المطلق بالفعل) وتلك هي خاتامة المطاف!

ولا ينفصل هذا المنطق الصارم الجدلي في حركة التاريخ عن شخص (البطل) الذي يستجيب لاشارات المطلق دون غيره من الناس فياتي فعله مجسدا لارادة الروح المطلق بطريقة حدسية غامضة يبدو فيه الطرف القريب كاشفا عن ارادة ذاتية لكن الطرف الا بعد والاهم يتعلق بذلك المطلق لذلك يتبع العظيم خطى نظام عالمي – حضاري لمجتمعه وامته يعده نطفة كامنه في رحم الزمان قذفت به الروح الكامنة في باطن التاريخ لياتي ميلاده كناية عن تغيير شامل في بيته27 وهكذا اجتمعت في فلسفة هيجل الميتافيزيقية والمنطق ليخلص منهما إلى حتمية صارمة تقول ان مسار التاريخ يحكمه المنطق واهدافه الخفية وان كان الظاهر منها على السطح لا ينبئ بهذا الباطني. فهيجل اذن يتحدث عن التاريخ العام28 النقدي الكاشف عن جوهر التاريخ الفلسفي ومنطقة وهو يجتاز المراحل الكبرى الثلاث عبر تطور وعي الحرية عند الانسان بتأثير قوة العقل وتناغم تخاطر الارادات على وفق القاعدة القائلة الشبيه يدرك الشبيه والتي سبق وفهمها الفارابي في مدينته الفاضلة وهو يقرن بين سعادة اهل (المدينة الفاضلة)29 ووجود (رئيس حكم) ليتمكن يعقله المستفاد الاتصال بالعقل الفعال في فلك القمر ليلتقط اشاراته لكي يحولها إلى قرارات (لسعادة الناس) الذين ما عليهم الا الطاعة الواعية.

هكذا نظر هيجل إلى صلة (العظيم) بالروح ولهذا السبب عد سيرورة التاريخ ومنطقة الصارم تقود إلى حركة متصاعدة لا تعبر عن التاريخ المجرد بل عن تاريخ الفكر 30. ليقول لنا اخيرا باندماج ارادة العقل الانساني31 مع ارادة العقل المطلق وتؤول كلا الارادتين إلى خطوة متقدمة نحو الغايات القصوى التي تحقق المطلق بالفعل.

هذا المنطق الفلسفي الجدلي للتاريخ32 عند هيجيل يقول لنا: أن التاريخ ما هو الا نوع من المقدمات المنطقية المتلاحقة الذي ينتقل فيه التقدم من الروح إلى المادة إلى العقل على وفق جدلية الفكر والنقيض والمركب الشهيرة من اجل ذلك قال هيجيل: كان العقل سيد العالم وسيبقى هكذا فتاريخ العالم يتمثل لنا وكانه (عملية منطقية عقلية) صرفة.

3/3 العامل الاقتصادي/ المادي/ التقدمي:

ونعني به المنطق التاريخي المادي الجدلي الذي اقترن بماركس (1883م) الذي عارض فيه المنطق الهيجلي في تفسير التاريخ في الوقت الذي تبنى منهجه الجدلي، وعده الصورة (المثالية) الموافقة للمنهج التاريخي المنشود على رأي بعض الباحثين33 وان هو استبدل الروح الهيجلية للمطلق بالانتاج الاقتصادي وبصراع الطبقات كما استبدلت الافكار الميتافيزيقية ومنطقها الجدلي، بالتجربة. لم يكن ماركس او انجلز قد كتبا بحوثاً متكاملة عن التفسير المادي للتاريخ كتلك التي توفرت لبليخانوف34 وهو يتحدث عن الحتمية التاريخية في تدافع المراحل الخمس، على وفق منطق لا يجامل قاد من المشاعية الاولى إلى العبودية فالاقطاع وصولاً إلى مرحلة البرجوازية التي ستؤول إلى اشتراكية فشيوعية بتبادل ادوار الطبقات المتناقضة بين النزعة التقدمية والتكلس الرجعي! جميع ذلك مرده (الضرورة الاقتصادية) التي لاتنفصل عن ادوار الرجال العظام لقيادة النضال الطبقي، بعد ان يهيء رجل الفكر اذهان الناس التغيير المرتقب! الذي قد يأتي دموياً لشراسة الخصوم، ومرارة الذكريات، كل ذلك من اجل تحرير القوى الانتاجية وسد حاجات المجتمع35 ... في ضوء حلول ماركس للمسألة التاريخية على اساس (منطق) الدفع التاريخي القائم على:

أ) قانون التطور المتراكم لقوى الانتاج كحصاد (لتراكم القيمة وفائضها)36 .

ب) قانون ضرورة التوافق بين قوى الانتاج وعلاقات الانتاج.

ج) التوافق بين البناء التحتي للمجتمع والبناء الفوقي للدولة.

ويكاد منطق التفسير لحركة التاريخ عند ماركس يتعكز كلياً على قوانينه المادية الثلاثة – قانون (الكم والكيف) واجتماع الاضداد – ونفي النفي وهو يتعقب سيرورة التاريخ المترنحة بين (هدم وبناء) يتقدم إلى الامام بحكم مقدمات ذلك المنطق وان احتوى ذلك التفسير على مصاعب جمة دفعت بانجلز إلى تكييف التعليل المذكور37 لكن ذريعة ماركس في كل ذلك انه كان يفند مرتكزات التفسير الهيجلي ومنطقه قبل ان يتأكد هو من اركان (نظريته) في منطق التاريخ ما دامت (المثالية) هي الهدف المستهدفة، في هجومه على (فلسفة البؤس) لبرودون، ومبرراتها الهيلجية قائلاً "مثالية هيجل" (نتاج عقله) وهكذا "فلسفة التاريخ ليست الا تاريخ الفلسفة، فلسفته الخاصة38 ولم يكن لدى هيجل مسائل ليضعها في قواعد كان عنده ديالكتيك فقط "استعار منه برودون اللفظ الاغراض التمييز بين (الخير والشر) فلا يعرض لنا (تاريخ اللوائح) المدنس او المقدس، بل التاريخ عنده هو "تاريخ متناقضاته" الذي جعل فيه "المبدأ هو الذي يصنع التاريخ وليس التاريخ هو الذي صنع المبدأ"39 . واخذ على برودون قوله "ليس صحيحاً ان تقول أن شيئاً ما ينتج ففي الحضارة كما في الكون ترى أن كل شيء وجد وصنع في الوجود منذ الابدية" وهكذا وجدت الحقيقة الانسانية كامنة في قلب الحقيقة الابدية المطلقة 40.

وفي اطار منطق (الفكرة والتفيض والمركب) الهيجلية يحل برودون الحقيقة الانسانية والعبقرية الاجتماعية في اطار من مفهوم (القيمة المشكلة) ومضمونها (الايديولوجي = الكاثوليكي) كما هو شأن الذين يتحدثون عن السعادة والكمال بطريقة مثالية بين النظري والواقعي والمبادئ (المقدمات) والنتائج والفكرة وللتطبيق والشكل والمضمون، والجوهر والحقيقة والصالح والطالح41 .

وينتقد منطق برودون الفلسفي عن التاريخ المقارن42 وكون العامل يعاني من بؤس واحتقار وتعاسة فيلوم بسببها الضمير العالمي. كما ينتقد تقسيمات برودون لمراحل التاريخ حسب الانتاج (البطريركي) ونظام المذاهب والاقطاع، والنظام التضامني القائم على (وفق قواعد ثابتة)43 متناسباً حسب ماركس "ان التاريخ كله ليس الا تحويلاً مستمراً للطبيعة البشرية"44 .

فالمنافسة عند برودون تغلف التاريخ بمنطق سوداوي لانها "تخلق التعاسة والشقاء وتسبب الحروب وتغير المناطق والطبيعة وتصهر القوميات وتخرب الرأي العام وتقلب أفكار الحرية والمساواة والاخلاق وتهدم التجارة الحرة الشريفة لانها كما يقول ماركس (تخدع الجميع) وتخلق (الاحتكار) و(الضرائب)45 . ثم يحذر من النتيجة الحتمية على لسان (جورج ساند) "الصراع او الموت الاصطدام الدموي او العدم هكذا يجب ان نضع المسألة"46 .

لقد كان ماركس في منطقة السالف يسعى إلى قلب المنطق الهيجلي ونقله المنطق من (الطبيعة) إلى الفكر وحصر النشاط الانساني العقلي والبدني في المظهر الاقتصادي فحسب وتأكيده على النظرية الطبيعية في التاريخ47 وهذا ما عده كولنجوود موقفاً استردادياً قياساً إلى استقلالية التاريخ الهيجلي48 وهو يناقض مقولة التقدم الاجتماعي التي دعا لها الفكر الماركسي لهذا السبب وسم ويدجيري مذهبه بالدهرية49 . كسائر المذاهب التي تستند إلى مبادئ مثالية بعد أن خلطت (المادية التاريخية) الواقع بالحلم في حديثها عن (الشيوعية) الفردوس الارضي50 ونهاية التاريخ.

3/4) العامل البطولي – الاجتماعي:

لقد اختصر توماس كارليل (ت 1881) منطق التاريخ بمقدمة واحدة ذات نتائج منطقية – تاريخية متنوعة51 واقصد بها (فكرة البطل/ التاريخي/ الاجتماعي/ الحضاري) التي قد تقدح الشرارة في الحقل المتيبس فتحيله إلى هشيم ولتعيد الزراعة من جديد هكذا هو النتاريخ العالمي عنده "تاريخ العظماء وما انجزوه" انهم روح التاريخ العالمي انهم الابطال الذين يفتحون عهد البطولة التاريخية امام الناس تقتصر بطولتهم على السياسة او القوة العسكرية، بل تمتد إلى الدين والادب والفن، فهؤلاء وحدهم يعدون ممثلين لاوجه الحضارة المختلفة بمقدار ما يحققون من تغيير في الوعي والسلوك والحياة الاجتماعية، وفي عصرهم 52.

واذا كان ثمة وقفة نقدية لمنطق التفسير البطولي لكاريل نقول أن البطل من صنع مجتمعه لا يفرض عليه ولا ياتي خارج سياقات منطق التاريخ وفلسفته لاقتصار الاثر الذي يتركه البطل على (بعض) اوجه النشاط، مع أن مفهوم المنعطف الحضاري التاريخي! ونتائجه أكبر من ذلك (الجزء)53 مما يتوجب العناية بهذه القوى "فهي بحق المقدمات التي يتولد من فعلها التاريخ مثلما يتولد العظيم54 .

3/5 العامل البيولوجي (الحيوي) الحضاري:

الذي ينسب في القرن العشرين لاشبنجلر (ت 1936) وان كانت جذوره تمتد إلى كل من فيكو وابن خلدون بنسب متفاوتة، فلقد سعى اشبنجلر إلى تفسير منطق التاريخ على اساس العلية والمصير الكائف عن تلازم مقدمات التاريخ مع نتائجه الحتمية (السقوط) في عملية (ظهور الحضارات وذهابها) بما يشبه مراحل عمر الانسان او كأحوال الشجرة55 مستقلة في تكونها عن الحضارات الاخرى بسبب قيامها على مكونات خاصة56 .

لقد عد هذا التفسير عودة للفلسفة الطبيعية ومنهج البحث الوضعي57 في رؤيته للتاريخ وكانه سلسلة متتابعة الاحداث الفردية المتكاملة التي يسميها ثقافات58 ولكل ثقافة طابعها الخاص المعبر عن خصوصيتها، حتى وان جاءت متماثلة مع الحضارات الاخرى من حيث الدورة الحيوية في تنقلها من (البربرية – البدائية، فالمدنية، وصولا بها إلى الانهيار) الناشيء عن تراكم التكنولوجيا، وذهاب القيم الروحية! تبدا بعدها دورة حضارية بربرية جديدة ولكل واحدة من هذه المراحل دورة ثقافية، لا تربطها مع غيرها رابطة تاريخية او حضارية لكن ثمة قانون خاص يحكمها.

لهذا السبب وجد اشبنجلر59أن مصير الحضارة الغربية الحالي يشير إلى تدهور وتحلل نما فيه الجانب المادي/ التكنولوجي على حساب الجانب الانساني!

ومن جانبه حسب كولنجود اشبنجلر وتوينبي من مدرسة واحدة في حديثه عن المدنيات العديدة وان هو في حقيقة الامر اقرب إلى ابن خلدون كما سنرى منطق توتبي ونقارنه!

6) عامل التحدي والاستجابة:

وهي نظرية توينبي (ت 1975م) التي تهتم بالبعد الحضاري الديني60 على اساس ان الظروف الصعبة هي التي تستثير الامم. على اقامة الحضارات كنوع من الاستجابة على تحد قاس، مع تحفظه على عد القومية وحدة لدراسة التاريخ لانه قدم عليها (الحضارة) عند قوميات متعددة، التي تنشا بعامل ديني نشا هو الاخر داخل رحم حضارة سابقة (الام) وهكذا جاء الايقاع (حضارة، دين، حضارة).

استدل على ذلك وغيره من دراسته لاحد وعشرين انموذجا حضاريا ليخالف فيها رأي القائلين (بالمركزية الاوربية) الورارثة (للمعجزة اليونانية) ويمهد بذلك لمنطق (حوار الحضارات) الذي قال به اكثر من مفكر ولا سيما جارودي. كما رفض تعميم مراحل التاريخ الاوربي (قديم ووسيط وحديث ومعاصر) على تواريخ الامم الاخرى وحضاراتهم 61.

وانتقد توينبي فكرة الحتمية لدة هيجل واشبنجلر بخاصة نظرية الأخير في التعاقب الدوري لقولها بالانغلاق على الذات. وربط توبيني في منطق التحدي والاستجابة62 بين التقدم الحضاري، والمكونين المادي والروحي63 فالاستجابة الناجحة لديه تهدف إلى اعلاء روحي وفكري ومادي للمجتمع64 من هنا جاء الراي القائل عنه انه يرد نشاة الحضارات إلى الدين65 . وان هو لم يوفق اشبنجلر على قوله بقرب سقوط الحضارة الغربية بفضل (استمدادها) من الحضارات الاخرى وان لم تكن افضلها.

3/7) العامل الحضاري المستقبلي:

وللقرن العشرين، وما تلاه منطقة في تفسير التاريخ والحضارة بدا بدراسات اشبنجلر عن المصير واراء توينبي عن الاستمداد الذي قاد فكرة (حوار الحضارات)66، عند جارودي ليمد منه قناة وصل بين الشمال والجنوب! لكن انهيار المعسكر الاشتراكي وسقوط جدار برلين وتفكك حلف وارشو، والكوميكون، واستفراد امريكا بعرش (القطب الاوحد)67 بعد عام 1990 كان وراء منطق الكيوسية القائل ب:

أ) انهيار التاريخ لفوكوياما.

ب) صدام الحضارات لهنتنغتون.

ج) حروب المستقبل لتونر.

د) منطق القوة وعصرها لكنيدي.

وجميعها تترسم افاق نظام دولي جديدا يتحدث عن (الفوز الليبرالي) وحرية التجارة والعولمة ... والثورة المعلوماتية، والقرية الصغيرة وثورة الانفوميديا وجميعها وضعت العقل الانساني امام (منطق جديد) منطق القوة تجاه منطق العقل والحوار!. فلمن سيكون الفوز؟ ذلك ما ستطشفه مجريات التاريخ القادم! ذلك هو منطق تفسير للتاريخ عند الاخر، فكيف تعامل معه العرب، ماضيا وحاضرا، وكيف ينظرون لمستقبلهم؟ أن ابن خلدون وهو (يفلسف التاريخ) ويكشف عن منطقه الخفي لم ينطلق من فراغ ولم يكن نقطة البدء المعرفي! بمقدار ما كان (خاتمة) امطاف لسلسة من الدراسات الفلسفية التاريخية الاجتماعية الباحثة عن منطقها، كل في مديان اختصاصه، حتى وصلت ابن خلدون ليقول قولته فيها، حقا أن المربع الخلدوني المنطقي التاريخي الذي يوازي المربع المنطقي الارسطي يحضر امام المتأمل لانجازات ذهذ المفكر المبدع الذي استحضر (النص المقدس) و(تجربة صدر الاسلام) و(التراث العربي الاسلامي) الثر ليقارنه مه (واقع الحال) وليخرج منه بتفسيره الحيوي/ العمراني: وبذلك وضع قاعدة للاحقين من العرب، الدجلي، ابن الازرق، السخاوي ... الالوسي وعبدة والكواكبي وصولا إلى الحصري .. وغيره من المعاصرين. وفي مقدمتهم السيد موسى الصدر وهو ما سنقف عليه – مقارنا – مع الراي الغربي في المبحث الثاني من هذه الدراسة فعسانا نوفق.

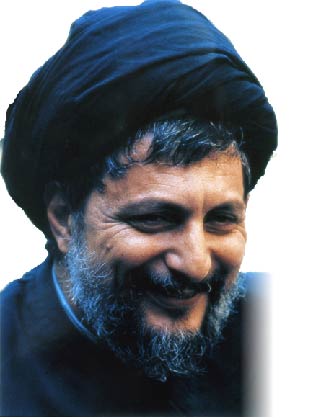

ثانياً: المنظور الفلسفي/ للتاريخ عند السيد موسى الصدر

من أجل أن نقف على موقع (المنظور الفلسفي للتاريخ للسيد موسى الصدر) في مجمل البناء الفلسفي للتاريخ والحضارة الذي عرضنا له باجاز في المبحث الأول لابد أن نتامل ما وصل إلينا منه، وما كتب عنه وبقدر ما تسمح به ظروف هذه الدراسة ومساحتها فلقد كشفت لنا المصادر الصدرية عن المضمون الاخلاقي للتاريخ حين عد العدالة جوهية حركية التاريخ وصيرورته الصاعدة من التخلف إلى التقدم68 ما دام الانسان، هو صانع ذلك التاريخ والدافع به إلى المستقبل ومحركه، بفضل مثلث العلاقة بينه وبين الله والكون (الطبيعة). على اساس أن حركة التاريخ يحكمها نظام مرهون بوعي البشر واجتهادهم وجهادهم بعدهم خلفاء لله على هذه الارض كل شيء مسخر من اجل الانسان وسعادته ورخائه. لذلك كان (الوضع التاريخي)69 عند السيد موسى الصدر يتجلى في الانسان الذي يمتلك الاشياء ويسخرها نحو الافضل. فالتاريخ صناعة انسانية ارضية مستنيرة بنور السماء بما يعبر عن ارادة الانسان70 الصالح العارف ببعده الكوني. نعم فالعمل التاريخي الحق هو الانسجام مع الكون71 .

1- تكاملية التاريخ:

لا ينقطع الفعل التاريخي عند الإمام الصدر بالموت بفضل سيرورة الزمن ونفاذه من الحياة إلى الموت فالحياة الثانية عليه اخذ مفهوم الموت عنده بعدا تفاؤليا في اطار رضى (المؤمن) "فالموت عند المؤمن تحول من الأرض إلى السماء ومن المحدودية إلى اللامحدودية وتحطيم للقيود (المادية) .. الموت خلق لا انعدام ولا حياة الا بعد الموت" 72.

أ) ومعنى هذا ان التاريخ لا ينقطع بالموت انما يستمر ويتواصل لان الحياة الثانية هي الاصل والهدف والغاية النهائية لكنها اصل وغاية مرهونة باعمال الانسان في هذه الدنيا، عليه يصبح الثابت (الخلود الاخروي) مرتهن بالمتغير الدنيوي، هذه هي الدورية التاريخية في المنظور الايماني كذلك يقول سماحته (أن ظاهرة الموت ثم الحياة (تعبر) عن حقيقة التحول والتطور الكامل) فلا تحول الا مع الموت .. الموت سبيل الكمال. الموت خلود، الموت سبيل لانكشاف الحقيقية"73 "تلك هي نظرية النشؤ والارتقاء"74 في المفهوم الصدري. الكاشف عن الارتقاء بهذا المعنى إلى ذروته في (الاستشهاد) والمعبر عن البذل المعنوي والمبادئ من اجل الوطن75 . هذا هو المفهوم الايجابي للموت في التاريخ.

ب) يقابله مفهوم سلبي حين يتجسد الموت (معنويا) في اطار من الواقع الاجتماعي صنيع الانسان ... والمشاكل الاجتماعية والفقر .. والمرض والجهل (والحرمان) فيجمعها تترك الانسان جسم بلا قوة ووعي فـ (الفقر موت والجهل موت فكيف نبني بمجتمع نسبته الغالبة من الفقراء والمحرومين والجهلة76 .

ت) يريد السيد موسى الصدر أن يقول بجدلية الانسان (الكوني) الذي يكمل الدائرة الارض والسماء والدنيا والاخرة والحياة والموت والطبيعة وما وراء الطبيعة او اقل المتغير والخالد فالانسان مع الله خالد منه واليه والموت مرحلة من مراحل حياته ينتقل من هذه المرحلة إلى مرحلة اخرى اوسع واعم فالانسان المؤمن خالد او يشعر بالخلود بينما الانسان يفتقر للأيمان الحقيقي يشعر بالنهاية والتوقف – الموت والتلاشي77 .

ث) بمعنى اخر أن الموت الايجابي هو المستقبل اللانهائي او اقل أن المستقبل هو "الحياة وضع الانسان بعد الموت .. النعيم للأخيار 78. اما اذا كانت علاقة الانسان مع الله سلبية فهو عند السيد موسى الصدر الخسران والنهاية والموت السلبي والانقطاع الذي يستشعره وغير المؤمن79 وهذا يعني الاخذ بتقابلية الاعمال التاريخية80 بمفهومها المقدس الايجابي والسلبي ما دام مفهوم قداسة الاعمال التاريخيه لا يحققه الا الانسان الذي يتجه نحو الخير المعنوي الاسمى وان ما عند الله خير وابقى .. حب الخير يعني حب المعنويات لا حب الماديات 81.

ج) لقد جاء تفسيره العقلاني النقدي للتاريخ تحت مصطلح السراط المستقيم المعتدل المتوسط التكاملي لما ينطوي عليه هذا المفهوم تاريخيا82 من تجنب للتطرف والانحراف.

ح) واذا كان التاريخ لا يتقدم عند السيد موسى الصدر الا بالعمل الانساني الرائع فان معيقات ذلك التاريخ يسميها (اليوم) بجبهة الهدم والطغيان والظلم83 ومعنى هذا أن التاريخ لا يتحرك الا بتفاؤل وثقة ولنتحرك العقول والابدي ولنمشي حتى على الشوك ولنصبر حتى على الاتهام ولنقدم للمسيرة هذه المنطلقات ولنتجاوز الجمود ونترجم حاجات المحرومين إلى منجزات ولنبدا مسيرة التغيير الايجابي84 فالتاريخ لا يدفعه الا المواقف الكبيرة المواقف البطولية85 واقصاء الحرمان من حياة الناس86 لانه في جوهره عامل معيق لحركة التاريخ ومعطل لقدرات الملايين من الناس87 .

خ) لهذا السبب قال السيد الصدر لمحاوريه عام 1973 أن حركة التاريخ تدور حول محور واحد هو الانسان وارادة الانسان88 وقال تعليقا على فكرة المستقبل كما يراه للناس ساعمل واطالب المواطنين ان يعملوا لصناعة المستقبل ولبناء المستقبل لا اكتشاف المستقبل. أن حركة التاريخ وجبر التاريخ وعقارب ساعة التاريخ كلها تدور حول محور واحد هو الانسان هو ارادة الانسان89 وبهذا تجاوز الاطار الماوراني الذي عادة ما يغلف الخطابات الدينية في تفسيرها للتاريخ والزمن والمستقبل على الرغم من ايمانه بالبعد المقدس للزمن.

د) فالبعد المقدس للزمن الارضي يجده الصدر نقطة مركزية يلتقي عندها الخالد والمتطور فثمة ايم مقدسة كما نوجد اماكن مقدسة في المفهوم الحركي للزمن مثل ليلة القدر وشهر رمضان وايام الحج في ذي الحجة ودليله في ذلك الخطاب المقدس: القران الكريم90 والقداسة لما هو كوني فيما هو متغير تلخصها موازنة ليلة القدر ب الف شهر مما تعدون بدلالات الايمان القلبي من جانب المتغير البشري والوحدة الكونية التي تتفوق على حساباتنا المادة91 الكاشفة عن العلاقة المتمثلة بين (الله والنبي والوحي)92 غلبة الروم – فالنص الخالد يوثق للآتي بمعنى أن القران يوجه في كل عصر وفي كل زمن مهما سبق الامر93 وذلك من صور المعجزة الالهية والعناية الربانية لتأكيد موضوع الاستخلاف.

ذ) والانسان الخلفية هو الذي يحكم معادلة التاريخ والجغرافية والوعي ويتحمل المسؤلية ويتصرف بوعي الانسان مخير لا مسير94 . وحين يكون ذلك الانسان عالما عارفا بمعنى أن الخط البياني لحركة التاريخ عند السيد الصدر مقترن بالعلم والمعرفة وبعدهما وسيلة الانسان في تسخير الاشياء في مجال كوني لا يقتصر على الكرة الارضية95 .

لهذه الاسباب عد السيد موسى الصدر العمل التاريخي الحق هو في الانسجام مع الكون96 والخروج من الظلمات إلى النور 97وهكذا يقرر الانسان الحق مصيره ومستقبله من خلال اعماله الجليلة والعكس صحيح انطلاقا من شهادة النص المقدس أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم98 محذرا الناس من مفهوم الموت السلبي الانحطاط الحضاري والانتكفاء التاريخي فالامم عند السيد موسى الصدر مثل الافراد تحيا وتموت اذا فقدت الاسس الضرورية للبقاء بسبب الشرك والظلم وهدر الطاقات99 فموت الامة يعني عنده الموت لمقوماتها .. وليس ابادتها ماديا كما جرى لقوم شعيب100 .

3/ منطق التاريخ:

ينتقد السيد موسى الصدر الذين لم يفهموا منطق التاريخ فانه يرى (أن التاريخ منطقة الحيوي) ومن يتجاهل منطق التاريخ انما يجهل القوانين الاجتماعية الثابتة، ولم يستوعب مضمون النص المقدس الذي يرفض الفقر والحرمان والظلم والتجاوز على حرية الإنسان وحرمته وحقوقه101 .

أ) بمعنى أن التفسير الصدري للتاريخ والحضارة ينطلق من مضمون اخلاقي تعد فيه العدالة جوهر حركته وصيرورته الصاعدة من الانحطاط إلى النهضة102 . لذلك يقف إلى جانب المحرومين بعدهم قوة تاريخية معطلة عن دورها تسهم في التقدم والنهضة103 مما يتطلب تحويل (حركة المحرومين) من حركة عفوية إلى تاريخه، بقصد تحرير اصحابها من اسباب حرمانهم ليكونوا قوة تاريخية104 وبهذه الكيفية تتحق (العدالة الكونية)105 ويكون الانسان (قوة محركة للتاريخ)106 لا مجال للصدفة عند الصدر في حركة التاريخ107 انما يجمع منطق العلم إلى حركية التاريخ فيرى "أن الفلسفة في الكون تحتم علينا الاعتبار وان ليس هناك صدفة بل اسباب ومسببات"108 .

ب) حركة التاريخ ومنطقه محكومان (بنظام مرهون بوعي الشر قاعدته الالهية) وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى"109 كما لا يفصل بين منطق التاريخ وعالم الاسباب ما دام الوجود السيد موسى الصدر قد خلق لنا.

كل شيء لنا لكن لكل شيء مفتاح ومفتاح (التاريخ) العلم والعلم110 وان لا فعل تاريخي الا اذا انطلق من معيار اخلاقي يقول فيه النص المقدس "أن اكرمكم عند الله اتقاكم"111 بما يعبر عن اقتران القول بالعمل112 . بمعنى اننا نتحدث عن منطق العمل التاريخي (الايجابي) الذي صدر عند السيد الصدر لوجه الله وفي سبيل الله، عمل متناسب مع العالم يخلد بخلود العالم يواكب موكب العالم، وقافلة العالم" 113. كما قرن بين (النهضة المنشودة واسبابها) فلا نهضة من غير امتلاك اسباب العلم والتقدم114 . وصولا إلى (الوضع التاريخي) المنشود الذي (يتجلى في الانسان الذي يمتلك الاشياء115 ويسخرها نحو الافضل لا ان تمتلكه الاشياء فيصبح عبداً لها انه السيد انه خليقة الله في ارضه.

ت) ووجد السيد موسى الصدر ان اساليب التعبير الانساني عن منطق التكليف والاستخلاف يتجلى في ثلاث صور (الفطرة – الوحي) اما الثالثة فهي "بالمصائب والمحن الناتجة عن تقصيره او قصوره116 بسبب الجهل, او المنع او القمع ومصادرة الحرية والعدالة ويصل في تتبعه لمنطق التاريخ الى فهم (اخلاقي) جميل لطبيعة الفعل الانساني في مدياته الكونية قائلاً: "أن الله من وراء قلب المرء يقوده في جميع افعاله واخلاقه واحاسيسه. فجميع نشاطات المؤمن تنطلق من القيادة الالهية التي تعاون الضمير الانساني وتتحد به وتوقظه وتصقله لكي تكون هذه النشاطات في انطلاقها صادرة عن الخط الانساني الكوني السليم "117 بعيداً عن المفهوم الجبري او القدرة التاريخية

ث) واللافت للنظر ان السيد الصدر يتحدث عن العلاقة بين المرء والخالق (جسداً او عقلاً) انما خصها (بالقلب والضمير) ليقول لنا أن طمأنينة الانسان وهو يعبر عن منطق التاريخ تمر عبر القلب والفؤاد التي لخص بها الخطاب المقدس جمل الموقف الفلسفي في [حوارية الخليل (ع) والله سبحانه وتعالى] قال: الم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي]118 . فلا تدفق تاريخي من غير ثقة وطمأنينة وأمن وأمان! وهذا هو رأس المثلث لدوافع الانسان وذلك هو (الخط المستقيم)119 و(السراط القويم) الذي يمثل النعمة الحقة التي يحثنا عليها منطق التاريخ عند الامام موسى الصدر انه المنهج المستقيم او كما قال هو الخط المستقيم المرسوم لنا حتى نستفيد من حياتنا ومن كوننا ومن مماتنا نسلك (الطريق الصحيح) ونبلغ الغاية الصحيحة"120 ذلك هو "العمل التاريخي متجسداً في "عمل الصالحات والعمل الاجتماعي121 الناجم عن "اطاعة الله في الحلال والحرام وفي الحق وفي الواجب122 والذي يمارسه "الانسان الصالح" الذي يشكل اساس المجتمع الصالح الذي يزدهر بالحكم الصالح)123 .

ج) ان الامام الصدر اراد ان يقول لنا على الرغم من ان جميع الاشياء التي يبتكرها العقل الانساني متكاملة ومتغيرة مع ذلك لا يمكن ان تكون سنداً وثقة وتطميناً للانسان في حياته, فالإنسان يحتاج حاجة ملحة الى الاتصال بشيء ثابت حتى يستقر وحتى ينطلق في حياته فيحرك الحياة124 والتاريخ هكذا يكون التحرك الصحيح في التاريخ من نقطة ثابتة (مرتكز) نحو الأشياء المتحركة والمتغيرة125 على وفق قواعد كونية.

ح) فالانسان الواقف بين الله وبين مخلوقاته "هو الانسان"126 الحق الذي ينسجم مع الواجب الكوني والايمان بالفطرة فهو واقف في الاتجاه اصحيح في هذا الموكب الكوني ويكون معبراً عن وحدة الكون في المجتمع وسبباً للسير نحو الخير نحو الغاية من الخلق127 وهدفيه التاريخ.

3) الانسان صانع التاريخ ومحركه بشروط الثابت والمتحول:

أ) يرى السيد موسى الصدر ان (الانسان هو الجزء الممتاز من الكون) اذا ما آمن (بقوة الوجود الكوني والالهي).

وانطلق من فكرة (الاستخلاف)128 بمعنى ان ما هو متيسر له في هذا الوجود فهو موجود لاجله (ومقام خلافة الله في الأرض) يرتكز على رؤية وجودية يلتحم فيها كل شيء مع كل شيء يستمد فيها الانسان طاقته وصلاحه من الله, الذي خلقه وعلمه ما لم يعلم, فمفهوم الاستخلاف يعني عند السيد الصدر تبديل القوة بالفعل واكتناه العلم بالكون واكتشاف قوانينه129 وليس في رؤية صوفية.

ب) والانسان, العاقل الحر, الكوني, هو الذي اكتسب دروسه التاريخية عبر العصور والدهور والتغير والتطور في اطار علاقة جدلية, مع الأرض (الطبيعة) ومع (السماء)= الأسباب! ومع الاخرين وصولاً الى (المجتمع الانساني) الذي هو عند الصدر (لا الفردي ولا الجماعي) حسب المفاهيم الغربية للفردي والاجتماعي انه مجتمع موحد متماسك لامنقسم ولا متصارع يكون العمل فيه (نوع من انواع العبادة)130 والتعاون بين بني جنسه اساساً للمحبة والحوار وسبيلاً لخير الجميع131 وهكذا هو مجتمع الناس الصالحين المستخلفين.

ت) الانسان صانع التاريخ خلق حرا لكن حريته مقيدة مع انه سيد الارض132 مقيدة لانه مخلوق وعابد.

حركة التاريخ الايجابية يديرها (الانسان الصالح) (بالعمل الصالح)133 فيه تتحقق العلاقة مع الله والبقاء والديمومة والكونية: التي تعنى ان الانسان الصالح العاقل هو الذي يسخر نعماء الله لخير الناس ولا يحتكرها او يستحوذ عليها134 كما يستوعب الشريعة الالهية وهي عند الامام الصدر القوانين والحقائق الكونية التي يجب سلوكها في سبيل اكتمال الانسان او في سبيل اصلاح روابطه مع الكون (الطبيعة) (وما بعدها) او مع اخيه الانسان 135.

ث) ان مصير الانسان على هذه الأرض (مرتبط بارادة الانسان)136 التي تثمر دفعاً تاريخا وحضارة في اطار ثلاثية الارادة الحرة والمصالح والحاجات الخاصة وادراك الام الامة/ الاخرين) والوعي والاستيعاب والانفتاح العقلي أمام الحقائق الكونية بها يتمكن الانسان من رسم خط مستقبله فسيعد نفسه وأمته ويتقدم او العكس137 اذا ما تعذر عليه الادراك الصحيح.

ج) ومفهوم الاستخلاف يعني ان دور الانسان الحيوي يتسع ويكبر الى اللانهاية138 وصولاً الى مفهوم (الانسان الكبير= الكوني) الذي يؤدي الدور الكبير – خلافة الله – مخلوق لله بالذات ومحاولته تخطى الوقائع الجاهلية والمعيقة حقا ان الانسان اذا امن ايماناً كاملاً وأعطى الله دوره الحقيقي في الكون يشعره بقوة واستقرار139 فكأننا ازاء (وحدة وجود مطلقة) طرفها المتغير هو الانسان وطرفها السببي الأبعد هو الله عبر عن المفهوم الصحيح للاستخلاف140 ولكن بطريقة واقعية لا صوفية هذا من حيث الجدل المثلث الذي يربط الانسان بالخالق (الله) وبالمخلوق (الطبيعة) ونتائج وعي هذه العلاقة ايجابيا (الحضارة).

ح) أما الانسان بعده كائناً يعيش على مسرح مجهول فنتج عنه أعظم الآثار المعبرة عن مفهوم الاستخلاف ممثلة بمنجزاته. نعم الانسان الجسد المدفوع بالحاجة والضرورة أنتج علوماً جمة ما دامت (الحاجة أم الاختراع) والانسان المأخوذ بدهشته العقلية من المجهولات: أنتج (فلسفات) والانسان الخائف من المجهول ومن الغامض والآتي والمستقبل وما بعد الحياة أنتج نزعة ايمانية (قلبية) هكذا: من (العلوم) و(الفلسفات) و(العقائد الدينية) قام صرح الحضارة المادي (العام) والمعنوي الثقافي الروحي الخاص وهو أمر سنفصل القول فيه عند تناوله لمسألة الحضارة عند السيد الصدر واذا لم تكن نظرتنا للعلاقة بين أطراف الوجود وأسبابه وبين سيرورة التاريخ والمنجز الحضاري مثلثة يصعب علينا تطبيق هذا المنظور على الواقع المعاصر اولاً ولا نتمكن من وضع (التوجه الايماني/الديني) في موقعه المناسب ثانياً: يفسر ذلك الامام الصدر: انني اعتقد ان الانسان اذا امن ايمانا كاملاً وأعطى لله دوره الحقيقي (وخشي الله) وجعله رقيباً عليه من الكون واعتبره بديلاً عن الأسباب المادية أي أمن به خالقاً للأسباب والمسببات والسببة لمكاسبه الحضارية من علم أو تنظيم أو صناعة أو فلسفة أو فن ابعاده الحقيقية يشعر بقوة واستقرار ويتمتع بحياته ويستفيد من مكاسبه141 .

خ) الانسان عند السيد الصدر فرداً ومجتمعاً هو مجموعة أحاسيس وحاجات لها معايير معقولة142 وقائمة على قواعد (العقل والحرية والشعور بالمسؤلية) نعم فمن غير الحرية تتهاوى جميع قواعد الاستخلاف والتكليف والمسؤلية. لقد كانت الحرية وما زالت وستبقى أفضل وسيلة لتجنيد طاقات الانسان كلها ولا صيانة للحرية الا بالحرية انها أفضل وسيلة لاستثمار طاقات الفرد في خدمة مجتمعه وهي اعتراف بكرامة الانسان وحسن الظن بالانسان143 والا فقدنا المبرر الاخلاقي للمسؤلية التاريخية والمعنى الجوهري للحرية هنا يعني تحرر من الغير وتحرر من النفس144 هي الجهاد الأكبر في الحياة العملية لكن هذه الحرية عند موسى الصدر وذلك التحرر منضبطان بهما غادر الانسان حياة الفوضى وشريعة الغاب فالنظام عنده والتنظيم عنوان التقدم السليم للانسان بهما أقام العمران فلا يمكن ايصال النفع الى الانسان بصورة كاملة في هذا الكون المنظم الابطريق التنظيم وان الحاجات الانسانية مقدسة وتلبيتها من الله نعمة وحدودها الصحيحة تعاليم دينية بهذا قال لنا الصدر ان العلوم والفلسفات واديان اسس متكاملة لمنجزات الانسان الصالح من اجل حياة سعيدة تفصح عن مكنون (الاستخلاف الحق)145 في هذه الدنيا.

د) لم يميز الصدر في حديث عن الانسان الكوني بين رجل وامراة ما دام التعبير عن المسؤلية أي منهما يعادل الوعي146 فـ: (المرأة والرجل متساويان رغم تفاوت كفايتهما)147 بلى فلقد كان موقف السيد موسى الصدر من المرأة متميزاً148 اذا ما كانت في تفاعل واع مع الكون والمجمتع الصالح والحاكم الصالح والرجل الصالح.

ذ) ولتميز هذا المفهوم للحرية عن المفهوم السائد في الحضارة المعاصرة (التي ينتقدها) قال السيد موسى الصدر لا أعتقد أن الحضارة الحديثة آمنت بالحرية الصحيحة للمرأة لأنها "أعلنت عن تحرير المرأة لكنها قيدتها عملياً بمختلف وسائل الاعلام والتجارة والأزياء... وركزت على الجانب الأنثوي فيها. وهذا يؤدي الى تقصير عمر المرأة149 ودورها بخلاف ما أراد لها الدين الحق ولا سيما الاسلام "فالدين لا يمنع اطلاقاً من ممارسة المرأة لمختلف النشاطات الاجتماعية وان كان يفضل لها ولا يفرض عليها النشاط الاسري في البيت"150 . فالمرأة (الانسان) اذاً عند الإمام الصدر عامل تاريخي مهم وفاعل في صناعة الحضارة "كرمها الاسلام وأهانها المسلمون"151 "هذا هو واقع الحال في ظروف الانحطاط, مع ان القرآن" جعل من الزواج الاسلامي مؤسسة ديمقراطية مصغرة يحق فيها للزوجين على السواء تحديد صلاحيتها ضمناً حسب اتفاقية مسبقة ومعلنة ومن اجل نجاح التجربة "كلف احدهما (الزوج) برئاسة هذا المجتمع المصغر"152 وللدلالة العملية لهذا المنظور قال السيد موسى الصدر "فبودي ان اتمكن من تجنيد نساء أمتي على حمل السلاح, لكي يحلن بالاشتراك مع الرجل دون تكرار (المأساة البولونية على أرضنا)"153 . لقد حث الصدر على تحرير المرأة من وطأة القرون الماضية قائلاً "الاسلام الصحيح هو عوننا الأكبر على بعض المسلمين"154 في زماننا هذا وحذر "من التركيز على الجانب الأنثوي (الجنس) في المرأة لأنه "يؤدي الى تقصير عمر المرأة بتقليل فرصها, كما هو الحال في الحضارة الحديثة"155 وما آل اليه واقع المرأة بعد حربين عالميتين. اما اذا "انطلقت من القواعد العامة التي ينطلق منها الانسان العاقل في العمل التاريخي الصالح" مثل (اليقين والايمان وصورة الايمان) نعم فالايمان (القلبي هو يقين الانسان, والولاية) (في) اقامة المجتمع الصالح عن طريق تكوين حكم صالح. والرغبات (الانسانية) المتقابلة بين الرجل والمرأة هي من صميم الخلق كذلك هي مقدسة شرط انسجامها مع وجود الانسان وغايته في الحياة" 156. والخلافة هكذا أراد ان يقول لنا "ان الدين افضل وسيلة للحياة قبل أن يكون زاداً للآخرة"157 . به نسهل سبل العيش الكريم شرط معرفة بعده الكوني.

ر) والولاية التي الصدر هنا تعني "اقامة المجتمع الصالح عن طريق تكوين حكم صالح" لكي نضمن فرص "نمو الانسان وكماله أكثر من أي عمل آخر فالولاية لديه مؤسسة, قائمة على فكرة كونية, المعضلات" الولاية ليست تاريخية, بل مسألة كل مجتمع وكل زمان158 . لحل المعضلات الحيوية ومواجهة المستجدات الحضارية"159 انها المفتاح العقلاني للحياة السعيدة (المنشودة) المتوازنة. أن هذا التدرج من فكرة الانسان الكوني وفكرة الخليفة امرأة كان أم رجلاً المتجه نحو المجتمع الصالح يصل الى الجماعة المتفاعلة التي تمارس حياتها على المسرح الجغرافي, تحت عنوان (القومية الانسانية) "فالسيد موسى الصدر يرفض المفاهيم المغلقة والاستعلائية والفاشية والعنصرية للأمة ويتحدث عن (القومية المنفتحة, الانسانية) التي (لا تتنافى مع التعاليم الدينية) وهي عنده مرحلة طبيعية (وسطى) بين الفردية والانسانية (العالمية) اذا قامت على مبدأ التعارف أي التفاعل والتكامل"160 التي بشر بها النص المقدس. بمعنى أن (القومية) عند السيد موسى الصدر "تعد مرحلة طبيعية لحياة الانسان (الوسط) بين الفردية وبين الانسانية العالمية"161 اساسها روح التفاعل الانساني. فعلى نوع العلاقة بين الناس والأرض والسماء يأتي الانجاز الحضاري مسترشداً بالدين الحق.

ز) ولما كان أصل المجتمعات "يقوم على التفاعل ومبادلة التجارب والكفايات (فأن) للقومية في تكوين هذه الكفايات دور كبير"162 يؤيدها النص المقدس163 الذي صرح بأن التعارف والتعاون يقودان الى (التفاعل) و (التكامل) الحضاري الذي يفضي الى نوع من القومية الانسانية"164 ما دام سماحة السيد موسى الصدر يرى "أن الله اله الجميع ولا وجود لدين يدعو الى الانعزال واحتقار الآخرين"165 وألا حكم على نفسه بالعلة والانغلاق شرط أن يقترن ذلك كله (بالعمل الصالح لاقامة الحكم الصالح) "والحكم الصالح أهم عناصر اقامة المجتمع الصالح, وهذا الأخير يشكل أرضية خصبة لبناء الانسان الصالح"166 في زماننا هذا.

س) ولما كانت جميع هذه عبارة عن وسائل لبلوغ السعادة المؤقتة والدائمية للانسان (في الدنيا والآخرة) علق السيد موسى الصدر سعادة الانسان وشقائه بها فالمنطق القرآني يرى, ليس فقط (السعادة الفردية) و(الشقاء الفردي) او (سعادتي الاجتماعية وشقائي الاجتماعي...) نحن حسب فهم السيد الصدر للنص المقدس كبشر "نخلق سعادتنا وشقائنا الاجتماعي على ضوء القاعدة القرآنية القائلة "أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم"167 مما يؤكد حقيقة كون الانسان مخير ومريد وليس مجبور ومقيد"168 هكذا خلق وبفضل العلاقة الجدلية بين الأرض والسماء والمرء وخالقه والفرد ومجتمعه (وبيئته) والجماعة وسلطاتها"169 .

4. الحضارة في مفهوم السيد موسى الصدر صيرورة تاريخية:

الحضارة تشكل خلاصة الجهد البشري المتجه صوب حل المعضلات المادية والمعنوية للانسان في اطار مثلث نوهنا به من الحاجات والدوافع والنوازع تحركها (الحاجة) و(الدهشة) و(الرهبة)170 حتى استقامت حلول الانسان على مر التاريخ صرحاً من العلوم والفلسفات والعقائد, انه صرح الحضارة لكن هذا الصرح يصعد ويهبط في ضوء تغير العلاقة بين الانسان وناسه ومسرحه الجغرافي والكوني ووعيه وعلاقته مع الأسباب العلوية. والذي يهم السيد الصدر هنا تكامل العلاقة بين هذه المنتجات الحضارية المدنية والثقافية على أساس كوني يعتمد مبدأ الاستخلاف والصلاح اللذان يقودان عبر العقلانية والحرية الى نوع من المسؤلية الاجتماعية والعقيدية فمتى ما كانت العلاقة ايجابية (جدلية) مع أطراف الوجود المادي والروحي كان العطاء مجزياً والعكس صحيح ما دام الهدف المشترك (السعادة والصلاح).

أ) فالتجارب البشرية عند السيد الصدر "متى واينما حصلت هي ثروة انسانية يجب الاستفادة منها"171 في اطار مثلث (الاجتهاد والولاية والعمل الصالح)172 ان هذا المنظور الصدري للحضارة في ضوء شروطها الكونية والبشرية املته ظروف الحياة المعاصرة والاحراجات التي واجهتها النظرية الفلسفية الموزعة بين منظور متشائم لمصير الحضارة الغربية ومصير الانسان وآخر يراهن على (الصراع) او (العلم) او قوة رأس المال وسلطته في بلوغ غايته, او حسم صراعه مع الآخرين.

ب) ولما كانت الاشكالية هنا أكبر من حقيقة المشكلات ذهب السيد الصدر الى القوانين التي تحكم التاريخ والحضارة كما هو حكم (الضرورة والحرية) لفرط تأثير العامل الكوني بالعامل الانساني, أي اننا ازاء اشكالية العلاقة بين (المتغير والثابت) او الفاني والخالد, كما كان شأن الفلاسفة سابقاً منشغلين بقضية العلاقة بين (الكثرة والوحدة)173 حتى اختلفوا فيها وحولها وهم دائرة الاسلام فكيف بنا اليوم ونحن نواجه تحديات شتى فكرية وحضارية؟ هذه الأسباب وغيرها دفعت السيد موسى الصدر للحديث عن العلاقة بين (معيارية الدين) ومنطق التغير والتطور الدنيوي لظن البعض باستحالة توجيه نصوص (ثابتة) لمجتمعات متطورة وعلاقات متغيرة وظروف حياتية تتباين في الفترات المختلفة التاريخية174 والعاقل يعترف بتفاوت الظروف المعاصرة مع كان عليه الناس قبل عشرات القرون175 .

ت) ولمعالجة الاشكالية يدخل الامام الصدر في مباحث اللغة والفهم والتأويل ولا سيما حين يختص الأمر (بالقرآن الكريم والحياة المتغيرة)176 والارادات المتعارضة مما يتطلب وقفة متانية:

1- 1- ولا سبيل امام هذه الاشكالية الا (النص) الثابت و(العقل) الذي يريد اكتشاف العلاقة بين الخالد والفاني في زماننا هذا متخذاً من مسألة (الانفاق اليوم) على المحرومين والفقراء والقضايا الأساسية وسيلة عملية للتوفيق بين النص ومشكلات الواقع (عقلا)177 في وطننا العربي الاسلامي, وعموم العلم الثالث.

2- ان اشكالية الخالد والمتغير تعني الامساك بمنطق التطور المامون المستنير بالنص القرءاني والمرشد للحياة المتحركة دوماً على قاعدة (الطريق المستقيم) الذي نتنكبه بفضل وعي العلاقة الايجابية بين الأرضي والسماوي بمعنى ان وجهة التطور تتجلى على وفق دلالات ربانية خالدة في الحياة الانسانية (المتغيرة)178 انطلاقاً من القاعدة الصدرية القائلة ان (نص) القرآن هو صانع التطور وقد جربته البشرية وبه ارتقت لسبعة قرون انه مطور لا بمعنى الجبر المفروض من الخارج انما بفضل ارادة الانسان ووعيه ونيته الصالحة هكذا فقط يصبح لعمل الانسان قيمة تاريخية (حضارية) مقترنة بنسغ رحماني فهو سبحانه (اقرب اليك من حبل الوريد)179 من جانب وأنت ايها الانسان خليفة الله على الأرض180 من جانب آخر, فاذا وجدنا ان الأمة المستنيرة بالقرآن (مختلفة معنى هذا انها فقدت بوصلتها الرحمانية في الوصول الى الحياة المزدهرة)181 المطلوب اذا (الفهم العقلاني الصحيح للنص المقدس) في ضوء معطيات العصر.

3- وحين ينسب السيد الصدر (التأخر لنا) و(التقدم لهم) للغربيين بعزوهما اليهم يقول هم ارادوها خطاء او عمدا بمعنى ان ثمة خلل في سياقات التطور ومفهومه فالصحيح في التطور التاريخي الحضاري: هو أولاً: التفاؤل بالخير لأنه سبيل لتطور وتنشيط الانسان الى العمل182 شرط توفر اسبابه.

ثانياً: لا نهضة جديدة من غير امتلاك اسباب العلم والتقدم 183.

ثالثاً: امتلاك الاسباب المادية والنفسية لصناعة الحضارة والمدنية (العلوم/ المادية) التي يتمتع بخيراتها ابناء المجتمع كافة184 .

رابعاً كسب أيد جديدة للعمل ترتقي بمستوى الحضارة185 نحو الأفضل.

خامساً: ايجاد المواطن (المؤمن الصالح) و(الحاكم الصالح) و(المجتمع الصالح)186 على قاعدة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وفي ذلك يطول الحديث والا فسيكون الانسان "في خسر"187 أي منكفئ متخاف منحط وهو الواقع في زماننا هذا بمعنى ان الامة لم تعتبر من دروس التاريخ ولا من تحذيرات النص المقدس188 فبقيت منكفنة على نفسها.

ث) هكذا تكون الاعمال المحمودة والانجاز الحضاري اذا جاء العمل الانساني متوافقاً مع الجزاء الهي خارج المفهوم الجبري فتصير المعادلة الحضارية هكذا نحن ذاتنا مستقبلنا مجموع اعمالنا لوحة ذاتنا مجموعة الخطوط التي رسمناها في ايام الحياة189 هذا هو القصد الحضاري للدين خلق مجتمع متكامل متعاون موحد مؤمن يعيش الفطرة الواردة في (آية 30 من سورة الروم) ويحسن استثمار الزمن والعمل.

ج) الدين في بنية الحضارة هو نوع من الخلق في عالم التشريع ينسجم مع الخلق في عالم التكوين, وهناك تناسب متين بين الشريعة وبين الخلق190 فكلما ازداد علم الانسان بالخلق يزداد ايمان الانسان مما يخلق تناسباً بين العلم والايمان والعمل التاريخي191 والانجاز الحضاري, هكذا يرى السيد موسى الصدر معادلة الحضارة.

ح) ومثلما هو شأن القراة الخلدونية للحضارة العربية الاسلامية في مسألة الاعتبار يرى السيد موسى الصدر علمياً ان العبر تمر علمياً والوضع الذي وصلنا اليه في هذا العصر في هذه المنطقة عبرة لمعالجة الأمور معالجة صحيحة والالتزام بالاخلاق والقيم والمناقب وتوثيق العلاقات الاجتماعية192 ومعالجة عوامل القهر والحرمان والخوف فيها.

خ) هذا يعني واقعياً ان الاسلام وبعد كل هذه القرون كنص لم يفتقد قدرته على خلق حضارة جديدة متكاملة ذات مبادئ اجتماعية واقتصادية رصينة193 شرط ان يحل "التعارض بين الضمير والعصر"194 .

د) ولتمكين الناس من ادوارهم التاريخية تصبح العدالة عند السيد موسى الصدر عنوان المجتمع السعيد الذي يقطع دابر الحرمان والفقر والظلم ويحقق الاعتدال المالي في المصروف الرسمي والعدالة195 فلا نهضة اليوم من غير ثلاثية العمل اليومي والمساعي والاعمال والجزاء العادل.

ذ) التوجيه الامثل للطاقات البشرية والثروات المادية لا يتحقق الا بالسعي لمجتمع الصلاح الذي تكون فيه للدولة والحاكم باب مفتوح للناس وعلى الناس فحين احتجب الخليفة عن الناس في سالف العصور تحولت الخلافة الى الملك عضوض وتحول الحاكم196 الى مالك وتحول بيت ما المسلمين الى خزانة للحاكم وتحول الجيش الى حرس خاص بالحاكم مع ان القاعدة الذهبية تقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته197 واحترام الرأي والرأي المخالف على أسس من الاجتهاد العقلاني والديمقراطية ونسبية الحقيقة وتعدد سبلها198 .

خ) السقوط الحضاري يعبر عنه السيد الصدر من خلال الانحرافات الخلقية, والمعاصي الشائعة199 والظلم والعدوان ويعقب عملياً بالقول "أنا لا أعتقد أن الأمة واجهت خطراً أكبر مما نواجهه الآن"200 ولا خروج من ذلك الا في:

1- توحد العرب والمسلمين على قواعد عقلانية جديدة في التقارب والتفاهم والحوار لمواجهة المعضلات المشتركة.

2- عرض الاسلام الحق عرضاً علمياً بلغة العصر.. ونشره امام الرأي العام العالمي لقطع الطريق على المنحرفين.

3- المساعدة المادية في تخفيف المشكلات العالمية201 .

4- الاستفادة من جوانب القوة في الحضارة الغربية والتقدم التقني والعلمي لأنها تمثل المستقبل202 .

5- مما شاة العصر الذي نعيشه203 باعتدال وموازنة.

6- التمسك باليقظة الروحية في زمن المادة والعمل على محاربة مشكلة العصر باليقظة من الشكوك والمادة204 والالحاد.

ز) اما الدين (المكون المعنوي للحضارة) فهو عند السيد موسى الصدر "أفضل وسيلة للحياة قبل أن يكون زاداً للآخرة"205 او سبيلاً للارهاب والدين هنا "ليس معارضاً للتقدم العلمي والاجتماعي"206 . عليه لا يمكن رفع المستوى (العقيدي) الديني للمجتمع الا برفع المستوى الاجتماعي ورفع مستوى الثقافة الدينية"207 السليمة. فالدين الحق (الذي يختلف عن الدعاوى الدينية المتطرفة والتكفيرية والمنغلقة الموجودة في جميع الأديان" يعلمنا التسابق في البناء ورفع المستوى الاجتماعي والخلقي مع سائر الطوائف غير مهتمين الى التعصب والهدم وسائر الآثار السلبية التي عانينا منها متاعب جمة"208 في زماننا هذا ويحث السيد موسى الصدر على امتلاك شروط النهضة قائلاً "ليس المطلوب رفض التطور... لكن المطلوب ان لا نفقد ذاتيتنا (خصوصيتنا وهويتنا الحضارية) واصالتنا وان نجعل الانتاجات البشرية الحديثة في اطارنا الاصيل وان نزنها بمقاييسنا فنرفض ونختار ونبني من جديد امة اصيلة"209 .

س) لهذا السبب انتقد السيد موسى الصدر رسل الحضارة الغربية المادية لأنهم:

1- عدوّ المشاعر الدينية والالتزامات المعنوية الاسلامية عقبات في طريقهم فاستمروا بقلع جذورها واطفاء جذوتها في العالم"210 (انها مقدمة لحربهم على الارهاب في القرن الحادي والعشرين).

2- وانتقد اصنام العصر وعبودياته المادية211 .

3- كما انتقد (الطائفية) التي تناقض الوعي الديني الصحيح فمثل هذا الوعي يمثل (الدعامة المتينة لتحرير الانسان من كهوف الطائفية, فالطائفية السلبية واحدة من عوامل الاعاقة لحركة الناس والتاريخ212 .

4- وانتقد الحرمان وحياة القهر والظلم حتى بدا الدين الحق بسبب الحرمان "هو المحروم الأكبر"213 كما ان الظلم يلغي الحرية ويقمع العدالة ويذبح المساواة فحين يدخل الدين عامل تحرير للانسان من جميع هذه القيود يكون وسيلة لعملية دفع تاريخي لا حدود له, لذلك يحاربة الظالمون"214 . اما نحن فنتمسك به ما دام يمثل سلاحاً في النهضة به نعادل خلل حضارة الغرب, كما سنعرض لذلك في الموضوع اللاحق.

5) نقد سلبيات الحضارة المعاصرة ومعيقاتها ازمة الحضارة المعاصرة:

كشفت لنا السطور السابقة كيف وقف السيد موسى الصدر طويلاً عند محنة "الانسان المعاصرة" حتى مع أولئك الذي الذين يعيشون مدنية متقدمة وهذا صلب موقفه النقدي من العقبات المعاصرة:

أ) ارجع قلق الانسان المعاصر الى ((التنكر لله واعطاء الانسان صفة الاطلاق لمصنوعاته حيث لم يعد هناك استقرار او اطمئنان في حياته))215 . ما دام قد غادر فسطاط الروح وخيمة الخالق. فالقلق ناجم عن عدم استجابة الانسان الى مستلزمات ايمانه, ولا علاج الا بالانتماء الكلي (للقوة الربانية الكونية) والعودة الى خيمتها. وان مكاسب الانسان المعاصر مهما بلغت كما وكيف وشمولا فهي لا تتعدى نطاق الانسان ولا تخرج عن انها من مصنوعاته216 . نعم فلا تجاوز لاخفاقات الانسان المعاصر واخفاق النظريات الفلسفية العاصرة الا بالاستقرار والطمأنينة وبعودته الى الايمان المطلق217 . فالخوف والقلق مرده هذا الضياع في دروب المادة ومفارقة الروح لعبقها بسبب:

1- مادية الحضارة الغربية المطلقة واغترابها عن الله والروح.

2- التحلل الخلقي والتسبب عزل تأثير الخالق سبحانه عن الحياة الانسانية وذهاب الحياء.

3- اهمال الجوانب الوجودية للانسان وطغيان النزعة الانانية الملحدة.

ب) رافق ذلك عودة الجاهلية الاولى فالبشرية تعيش القهر بسبب الصراع بين طريق الهداية الالهية (الحضارة المتوازنة الانسانية) وطريق الجاهلية: الطريق المنحرف218 . مع القانون الالهي الصائب يترجم عملياً على وفق القاعدة القائلة "اعمل لدنياك... واعمل لآخرتك" 219. على أساس نظرية الاستخلاف والتوازن والاستفادة من علوم العصر وكشوفاته وعقلانية الانسان وتبصر بالنص المقدس220 .

ت) فشل الحضارة في اسعاد الناس او تحريرهم من الظلم والعدوان221 . فالقاعدة المنحرفة للحضارة المادية لا يبني عليها الا الانحراف222 .

ث) يحذر السيد موسى الصدر من (الاستعمار الفكري) الاعلامي والاضطهاد السياسي والعدوان العسكري من الغرب تحت دعاوى (الخطر الاسلامي) او لعزل رجال الفكر الروحانيين عن الموطنين "بهدف سلخ المسلم عن دينه"223 . وسنده في ذلك حديث نبوي شريف جاء فيه سيأتي زمان على أمتي يكون فيه القايض على دينه كالقابض على الجمر224 . ذلك هو الغزو الفكري المضاد للقيم الاسلامية وهو النوع الأخطر من أي استعمار آخر عرفناه لأنه يستهدف "الجذور العقائدية"225 . ويترك المسلم حائراً ضائعاً في غربة واغتراب"226 . وليس وهذا فقط بل يعني ان الغربي نفسه يعيش ازمة حضارية حيث قال السيد موسى "حتى لو افترضنا انها حضارة فهي فاشلة لانها تعاني من صعوبات عديدة وتناقضات ولم تتمكن من اسعاد البشر"227 .

ولا خروج من هذه الأزمة الا بحضارة جديدة تأخذ ثمار العلوم والتقنية وتستعين بالأصالة الروحية والاخلاقية التراثية العقلانية – النقدية – الانسانية انه الموقف الديني الانساني (الوسط الذهبي) الذي يؤسس لحضارة عادلة, صالحة, انسانية على قاعدة "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"228 .

ج) ولكي لا يفسر كلام الامام موسى الصدر على انه دعوة للقطيعة مع الغرب ميز بين الجوانب الايجابية في حضارته والجوانب السلبية ودعا الى الجمع بين ايجابيات الغرب واخلاقيات الاسلام في اطار الاستخلاف229 . اما سعي الآخر لكي يبقى الاسلام في اطار الايمان التجريدي والتنكر لما وراء الطبيعة فالقصد منه انها العلمانية المادية230 . مما يوجب اعادة تربية الانسان تربية جديدة لأفق حضاري جديد يقوم على الحوار بين الأديان (الايمان) ولا سيما المسيحية والاسلام231 , ويرى السيد الصدر ان التنافس يتحول الى صراع بين الأفراد والدول الصراع يصير صداما والصراع الدائم بين البشر (ظاهرة فطرية) ناجمة عن التنافس لكن الذي حدث على مر التاريخ ان الصراع دائم ومستمر.. لماذا الصراع؟ لأن البشر (الذي لا يخشى الله) طامع والوسيلة محدودة والأطماع غير محدودة فيكون الدمار والحروب والمصائب232 . والاستعمار والعدوان انه الطمع والجشع في سوق المال والتجارة كما ينتقد التفسير الماركسي وجدله المادي وقوانينه في الصراع, الذي سيترك في أزمة خانقة الى تفكك مما لا سبيل معه الا بتحول الصراع الى حوار وتفاهم وتعاون والأخذ بالحل العقلاني/ الكوني, المادي/ الروحي, وفكرة الحياتين والعدالة, والقصاص العادل وطمأنينة النفس233 . نعم الحوار الحضاري/ والديني اساس الحل العادل234 . بين الشرق والغرب, كما هو ضروري بين الاسلام والمسيحية235 . مثلما هو العدل اساس الملك.

د) هذا النقد لم يطلقه الامام الصدر لمجرد النقد, فهو المفكر الذي انطلق من:

1) القول بوحدة الموحدين, ما دام الدين عبقاً رحمانياً انطلق من الشرق بعامة, ومن ديار العرب بخاصة ولا سيما المثلث الممتد بين (بابل والقدس ومكة) حيث كانت الرحلة الابراهيمية بدورتها الرحمانية ومن داخل هذه الدائرة (كانت الحنيفية واليهودية والمسيحية والاسلام) كان ذلك بالأمس وستكون اليوم وغدا قالها بعد ان استعان باله ابراهيم واسماعيل واله موسى وعيسى ومحمد ورب المستضعفين واله الخلق اجمعين236 . وعد تلاقي هذه المواسم في مجرى الزمن السائر دون توقف يحملنا معه الى الينابيع المتدفقة التي صنعت التاريخ وخلقت الحضارات والقيم237 . ولا يقف هذا المفهوم المتفائل عند السيد الامام الصدر بل عد (الايمان هو سر النهضة والتقدم والفوز الاعظم ضد قوى الظلام, فالايمان معرفة والمعرفة نور يفتح الدرب الى مستقبل مشرق238 . ينظق ذلك على وحدة المؤمنين الحقة المبرأة من الضغائن والاحقاد العنصرية ولا سيما في لبنان وفلسطين وبين المسلمين والمسيحيين, هذا هو حكم التاريخ الذي يصدر (الجنوب)239 . ليحمي الصمود فيه مستقبل العرب والمسلمين وعموم المؤمنين فازدهار دول الاسلام الحق (اليوم) هو في جوهره نصر للانسانية الباحثة عن العدالة240 .

2) ان المنطق الحضاري الفلسفي للسيد موسى الصدر يتجلى عملياً في دعوته للتعايش الحضاري الذي لا يتم في الوطن الواحد, الا بالحرية والاخاء وانصاف المظلومين وتحقيق العدالة بجميع صورها 241. لأنه يعلم جيداً ان الضرورة المعاصرة توجب علينا التذكير بالبعد الانساني الحضاري للاسلام. والديانات الانسانية التي جاءت لتحرير الانسان من ضغوط الحضارة المادية في مقابل صعود ظاهرة مذهلة هي (الحضارة في الشرق): حضارة انسانية حقة ودنيا قويماً.. لا تحقير للانسان فيه او تمييزاً عناصره 242. على أساس المنظور المرآوي الذي نظر فيه بعض رجال الغرب الينا, من خلال (مرايا محدبة او معقرة) تشوه حقيقتنا الانسانية: لقصور فيهم لا فينا.

3) الامام السيد موسى الصدر وهو يتحدث بهذه الروح الحضارية عن وحدة المؤمنين يذكرنا بان التنوع والاختلاف بين الأمم والعقائد والأديان لا يشكل مثلبة ما دام الحوار والتفاهم, وتعدد طرق المعرفة هو الحق الذي نوه به الخطاب. المقدس القائل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً, ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما أتاكم فاستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعاً 243. وهذا يعني ان التفاوت والاختلاف والتنوع سمة رحمانية في الأمم والأديان, وليس وسيلة للتصادم والصراع والكراهية244 . فحتى داخل الدين الواحد ورد الخبر الشريف هكذا (بأن اختلاف امتي رحمة).

4) وحين أراد الامام الصدر ان يرد عن (الدين الحق) طعنات الخصوم, لم يكتف ببيان مثالب المدنية الغربية التي نوهنا بها في الصفحات الفائتة وما تنطوي عليه من عقبات في طريق النهوض الحضاري بل راح يكشف الجوهر المشرق للنبوة المحمدية, ودورها (اليوم) في انتشال الانسان من ورطته, عن طريق:

- اولاً: العودة الايجابية (لا الهروب) للفطرة التي تربط الانسان بخالقه الواحد الأحد, مما يعني تحريره من اصنام العصر المادية وفكرة الجاهلية الجديدة في التعدد والشرك والنزعة الامبراطورية القديمة الجديدة.

- ثانياً: تحرير الانسان من الغموض الذي كان وراء تقديس (المجهولات) وفتح مغاليق الطبيعة وجعلها واحدة أمن وأمان للانسان وليس (الهة) جديدة وتعزيز روح الأمل والتفاؤل والمثابرة طوال حياته (من المهد الى اللحد).

- ثالثاً: التذكير بمثلث الحضارة القائم على شمولية الوجود ووحدة المجتمع الفاضل ورفض اسباب الظلم والعدوان والاستبداد والدعوة للمساوات في الحقوق والواجبات.

- رابعاً: تهشيم صنمية (المال) وتحرير الناس من عبوديته القاسية والدعوة للتكافل على قاعدة (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم).

- خامساً: التشبث بالحق وعده منطلقاً لكل شيء فلا مجاملة عليه مهما كانت المواقف والظروف فالحق قوة انها قوة الحق التي انتصرت في مواقف كثيرة على (حق القوة الغاشمة) كما نريده اليوم في معارك الانقاذ العسكرية, ضد طواغيت العصر وجبابرته.

5) ان السيد الصدر (موسى) يتجاوز الصدر (يتخطى) في نقده للعوامل المحركة للتاريخ (سيرورة) وصيرورة حضارية! الأجوبة التقليدية التي وقفنا عندها في المبحث الأول من هذه الدراسة, الى القول بشبكة العوامل (الجدلية/الديالكتيكية) المحرك للتاريخ على وفق رؤية اصلية. فبرى سماحته ان منطق التاريخ او الجدل او الديالكتيك, انما هو (ليس حكراً على أحد) هو وسيلة الفلسفة الاسلامية (بمعنى فلسفة المسلمين) في موقفهم من تفسير التاريخ وهذا التفسير لا يقبل مثلاً بعد (الاقتصاد) هو المحرك الوحيد بل يقول ان هناك عوامل كثيرة تحيط بالانسان وبالحكام وبالشعب وتؤثر على تطوير الدولة 245. تسهم في دفع التاريخ. ولا يقف عند هذا الحد! بل يعرض لنا التصور المستنبط من قلب المصادر العقيدية التي تعالج اشكالية الحياة الانسانية واختلال المعايير في اطار (يتخطى) الحلول المادية التي عجزت في (قرن) عن معالجة هذه الاشكالية فكانت له مواقف من قضايا العمل والانتاج, وفائض القيمة والبعد الاجتماعي للثروة والمال والأرض.

...نعم ان المال وجهين فردي واجتماعي لا يجوز للأول ان ينعزل عن حركة المجتمع ولا المجتمع يحول دون النشاط الحر للأفراد فمثل هذا النشاط اذا اكتسب شروطه الاجتماعية اصبح واحد من عناصر القوة الحضارية. فالمعادلة بين (الانسان, والمجتمع والسلطات والثروة) تعني اسقاط ذرائع الذين لم يدركوا طبيعة العلاقة التي تربط اطراف هذه المعادلة. لذلك وقف الامام السيد موسى الصدر يصحح الأخطاء هكذا:

- أولاً: أن مفهوم العدالة الاقتصادية, في الاسلام اجتماعي بحسب اوضاع الأمة الاسلامية اليوم246 . وفي هدى قواعدها المعروفة في (اجتماعية الثروة).

- ثانياً: وما دام (الواقع) هو معين الإمام الصدر في الحكم على الفجوة بين (النظر) و(العمل) وجد ان حركة المحرومين كانت عادلة وباتجاه تقدم الانسان في التاريخ لا لمجرد العوامل التي تحدثنا عنها (سابقاً) ولكن الحركة هذه كانت من مقتضيات الضرورة التاريخية بسبب المزيد من العوامل التي تعتبر على خلاف (معاكسة) سير التاريخ247 . حسب المفهوم المادي.

- ثالثاً: وعن مكانة (العمل) وقيمته كما يراه الصدر وجد ان العمل في جوهره هو (صانع الحضارات) بفضل الصلة المثلثة بين (الانسان والطبيعة والخالق) فهو (العمل) طريق الانسان الى الله ما دام بالعمل يحقق الانسان رسالته بالاستخلاف على الأرض248 . العمل لم يكن عند الامام موسى الصدر (مصدر الثراء الرأسمالية) على حساب حقوق العاملين بل هو نشاط انساني به يتقدم التاريخ الحضاري, مطلوب وضعه على أسس انسانية عادلة لتحقيق الوصايا السماوية في الحياة الكريمة للانسان249 . (العامل لا يوصفه عبداً للطبيعة, بل سيداً لثروتها, به يواجه الانسان الذعر من معميات الطبيعة 250. وينتصر عليها ويسخرها له.

- رابعاً: اما اشكالية (التفاوت الطبقي) التي هي (لازمة) الأدبيات الماركسية فالسيد موسى الصدر يتحدث في معرض بيانه لصعوبات تطبيق المفهوم الاقتصادي للتاريخ: عن هذا المفهوم من جهة نظر نقدية – اسلامية متوازنة251 . تتوافق مع ما سجله الشهيد الأول محمد باقر الصدر في مؤلفاته الكبرى252 . كما نقد الامام موسى الصدر مفهوم (ان وحدة الطبقة (العاملة) تحقق الفكر الموحد في المجتمع وتنفي الصراع الطبقي التاريخ253 . وعد ذلك حلا خيالياً لاهماله العوامل الأخرى المحرك للانسان. وان قيمة الاشياء تأتي من تمازج طاقة الانسان مع مكنونات الاشياء وفوائدها, او قل تزاوج العمل مع الطبيعة254 . لصالح الجميع بفضل العلاقة مع المحيطين الاجتماعي والكوني.

- خامساً: اما عن الثروة وسبل توزيعها فيضع السيد موسى الصدر فيصلا بين المفهومين (الاشتراكي المادي) و(الاسلامي الشوري)255 . مميزاً بين (فائض القيمة) الربوية والبعد الاجتماعي للمال في اطار من العدالة المنشودة في زماننا هذا256 . وعلى أساس الخطاب المقدس وهو يصدح الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة... ومما رزقناهم ينفقون257 . لا بقصد التذكير بأهمية (الزكاة) في هذا السياق انما لتأكيد مبدأ (اجتماعية الثروة) بجميع صورها ريع, زراعة, صناعة, تجارة, ثروة حيوانية, معاون, بترول.. فالناس فيها سواء والتسوية في الانفاق على المصالح العامة ذات النفع العام, التي للفقير فائدة اكثر من فائدة الثري258 . وبذلك رفض الامام الصدر مفهوم (الطبقية) الضيق259 . وقال باجتماعية الحلول.

- سادساً: ان القيمة وفائضها الموضوع الأثير عند ماركس, وصلتها بمفهوم الملكية (الخاصة والعامة) حظيت بنقد الامام السيد موسى الصدر ان كانت ناشئة. عن نشاط فردي ام اجتماعي, ام عام260 . فلقد درس تحديد القيمة وبين اثرها على الانتاج الحضاري والانساني حيث يتحقق تراكم الثروة وتنامي رأس المال"261 كناتج حضاري لجهود الجماعة لا بد ان يترك مردوداً اجتماعيا ينعكس على مجموعة المواطنين من حيث الوفاء بحاجاتهم (المباشرة) او غير المباشرة من خلال مصروفات المؤسسات ذات (النفع العام) بطرق عقلانية عادلة توفر لهم حياة كريمة وترد عنهم عاديات الزمن والاعداء واحابيلهم وبهذا تستوي معادلة (العمل, والثروة, والعدالة, والمساواة, والتضحية) بما ينمي الانتاج الحضاري ويحقق طمأنينة الانسان (حاجة) و (دهشة) و(رهبة), فيرتوي (الجسد) خيراً ويستقر (العقل) على قناعة بما ناله من علم ومعرفة يتوافق مع العمل ويتفوق عليه مثلما يطمئن القلب الباحث عن أمنه وأمانه بين (جبل) من التحديات! هكذا اذا السلامان الداخلي, والاجتماعي (الكوني) اذا وجدا طريقهما الى وعي انساننا وجنانه ادرك مفاتيح الحياة الكريمة والحضارة المزدهرة والتاريخ الفاعل والعكس بالعكس. من هنا جاء التصاق الانسان بالتاريخ وتشبثه بالعقيدة تلك هي خلاصة القراءة (الصدرية) لفلسفة التاريخ وقوله الأصيل فيها, اما خلاصة الدراسة فنقف عندها في السطور اللاحقة.

ثالثاً: نتائج الدراسة ومكانة الامام موسى الصدر في خارطة فلسفة التاريخ:

في عرضنا (للعام) من فلسفة التاريخ في المبحث الأول, وضعنا لوحة موجزة عن النشاط الفكري الاكثر أهمية في الدرس الفلسفي المعاصر وأعني به محاولات الفلاسفة تفسير ما جرى ويجري على صعيد وقائع التاريخ واحداثه, في سيرورته المتواصلة, باخفاقاتها ونجاحاتها, والحقناه (بالخاص) وأعني به دور السيد موسى الصدر في التنظير الفلسفي للتاريخ ومنطقه وللحضارة وشروطها ولقضايا الانسان وعلاقاته التي تقوى بالاعمال الجليلة, والخلق القويم والقيم الفاضلة وروح التعاون والتكافل والمحبة والحرص على تحقيق العدالة والمساواة والتعامل باحسان, مع من يشاركه العيش على ارضه (الخاصة) وعلى عموم الأرض في اطار (الاستخلاف) والعكس بالعكس, فيكون الانحطاط والسقوط والتنافس والصراع والصدام, والالغاء, والالغاء المضاد وطغيان منطق (الظلم) و(القهر) و(الاستبداد) وتحويل الناس من سادة لهذه الطبيعة ومستثمرين لها! الى عبيد لها, ولأرباب السطوة فيها! من الجبابرة والقياصرة والاباطرة والحكام المستبدين. ان منطق (السادة والعبيد) الذي دأبت عليه البشرية طوال تاريخها؟ الغته, الفلسفات العقلانية, والاصلاحات العقيدية (الدينية) والثورات الاجتماعية, والحقوقية منذ حين, وحولت التقسيم الطبقي والاجتماعي والعنصري الذي عطل طاقات الناس واعاق مسيرتهم الحضارية حين من الدهر الى وضع افقي اصبح الناس فيه جميعاً على الأرض اسياد انفسهم, واسياد الطبيعة لكنهم عبيد لاله واحد عادل رحيم. وعلى ضوء هذا التعديل لثنائية السيد والعبد اصلحت امور الناس في حقب غلب عليها الطابع الشاقولي بين سادة الأرض وسيد الكون وآياته والائه ورسله وكتبه, وحين اختلت هذه العلاقة عاد الى امم الارض منطق السيد والعبد وفقدت الاكثرية كرامتها وحريتها وحقها في (الاستخلاف) و(العيش الحر الكريم) وحقها في تسخير قدراتها لصالح الجماعة والانسانية مثلما هي لصالح الفرد ذاته, وتحولت الى سلع واشياء تباع وتشتري في السوق. فكان التاريخ في منظور السيد موسى الصدر, ايقاع يتموج على وفق معادلة [الانسان مع الطبيعة ومع الله] ولكن حين تتغير هذه العلاقة على الأرض من سيد الى مطيع, ومن متبوع الى تابع, فلا خلاص للانسان الا بوعي وعمل وارادة, ومسؤولية جديدة في الأرض شرط ان يسترشد بنور سماوي وعلاقة حميمة مع الله "وان ليس للانسان الا ما سعي وأنّ سعيه سوف يرى" "واسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه والله النشور مثلما هو "اقرب اليك من حبل الوريد" لا بالمفهوم الصوفي التواكلي الجبري بل بالمعنى الحيوي النفسي الذي يجعل (الانسان) في قلب حركة التاريخ في صعوده او هبوطه, والنص الالهي يرسم له دلالات (طريق الحق والخير والعدل والجمال) اذا ما استوعب الخطاب وانخرط في وعي متجدد (للرسالة/ النبوية) و(الولاية/ العملية) الاجتماعية كما يراها الصدر. نعم ان السيد الصدر وهو ينظر للحضارة على انها تمثل ذروات من الانجاز الانساني, تجلت فيها اسباب الفعل التاريخي الكوني الجليل وديمومة الصلة مع (الخالق) الذي هو (رقيب على الناس) في سرهم وعلنهم قبل رقابة الحكومة او المؤسسات. فصلة الانسان بالسماء هنا عنوان الصيرورات التاريخية واصلاح العلاقة أي الاستجابة لنداء الرحمن (النص المقدس) و(السنة النبوية) في العدالة والرحمة والتوادد والتراحم والسعي لتحقيق السعادة على الأرض بما ييسر لنا تفسير اسباب التخلف والانقطاع والظلم والاستبداد والانكفاء, والتبعية التي يعاني منها الانسان في العالم الثالث بعامة والعالم الاسلامي على وجه الخصوص وفي وطننا العربي على اخص من الوجوه, فلا صعوبة بعد ذلك في تفسير ازمة الحضارة الغربية على الرغم من مظاهر القوة المادية التي انجزتها. فالمدنية الغربية هي المزدهرة لكن التقدم هذا بقي في حدود (الجسد) أي في (الجانب المادي) اما العقل الانساني اليوم فيفتش عن شروط انسانية (معقولة) ليعيش الانسان, كرامته الاذكى من ذلك ان (القلب) الانساني والوجدان الروحي للناس هو الذي يتعرض للانتهاك والاختراق بالخوف والارهاب, مع ان صرح الحضارة الحقة لا يستقيم لا (بجسد وعقل وقلب) مطمئن).

ان السيد موسى الصدر, على الرغم من الاطار الروحي (الديني) الذي يغلف آراؤه الفلسفية حول الانسان والتاريخ وحركته والحضارة وازمتها لكنه احتفظ بمعادلة ذهبية علمية توازن بين الأزمنة والأمكنة توازنها بين الأرض والسماء والمادة والروح والدنيا والآخرة ما دام زمن الانسان الذي يكتنف نشاطه وفعالياته لا ينقطع بموته, وما دام فعله في الدنيا هو (فرصة مؤقتة) ستكون اساس حياته الدائمة والمستقبلية, التي تقوم على مبدأ (القصاص العادل) والحياة السعيدةة والتفاؤل بالعدل الالهي الذي يكشف قصور الانسان الابتر.

ان الاطار الاخلاقي الذي حرص الامام السيد موسى الصدر على تتبع ما فيه من ايقاع التاريخ لا ينفصل عن ضرورات العلم, والعقل والفن والأدب, من هنا جاء الجانب (القصدي) في التاريخ الذي تحمل مسؤولية صناعته (الانسان, الحر, العاقل, المؤمن, الملتزم) الصالح في مجتمع صالح, وحاكم صالح يخشى الله! في قوله وسلوكه وفعله على وفق هذا المنظور, جاءت فكرة (السراط المستقيم) او (الطريق الحنيف) او (الوسط الذهبي) في حركة ذلك التاريخ, وصعوده حضارياً من غير ان يقطع علاقاته السببية عن مفهوم (المجتمع الفاضل) ومثال الحياة الانسانية المتوازنة. ولا يعني هذا ان السيد الصدر يقول بالحركة المستقيمة للتاريخ! نعم هو يقول (بالمستقبل المتفائل) الأبعد (والقصاص والجزاء) في نهاية المطاف بفضل توافق المتغير مع الخالد, لكن (ايقاع التاريخ وحركته ما دامتا مرهونتان بالانسان ووعيه وافعاله وعقيدته, وايمانه) أي طبيعة علاقته بمسرحه الجغرافي واسبابه الكونية) لن يبقى على وتيرة واحدة للانسان او الانسان الجماعة (القومية الانسانية) بسبب تغير علاقات ذلك الانسان مع (الطبيعة ومع الله) بحسب الظروف المتغيرة! ويمثل لها كما مثل لنا ابن خلدون التجربة الانسانية الحضارية (للمسلمين/ العرب) منذ صدر الاسلام وطوال سبعة قرون بذلك الانجاز الانساني الرائع بفضل دفقات الروح والحياة التي منحها الدين الجديد للناس ليخرجهم من الظلمات الى النور ثم كانت اخفاقات المجتمع اللاحقة ودخولنا نفق التخلف والانحطاط, بسبب تغير العلاقة بين (الانسان, والله والطبيعة) أي بين (وعي الانسان والنص) على صعيد التراث وتحديثه وعقلنته! وعلى صعيد (ازدواجية) القول والسلوك التي عاشها المسلم لاحقاً مما تركه عرضة لظروف سلبية يشهد عليها الواقع في لبنان والوطن العربي, والعالم الاسلامي! والتي وصلت في ذروتها الى (أحبولة الإرهاب)! المصنع! هكذا سبق السيد موسى الصدر زمنه وحذر من مخاطر ما سيؤول اليه الحال من نجاح الاعداء في ابعاد الناس عن المضمون الانساني/ الالهي للاديان الموحدة بعامة والاسلام بخاصة وهو ما نشاهده اليوم ونعيشه في اكثر من بلد, لم تكن كذلك قبل ربع قرن من الزمن.

1 - كولنجوود: فكرة التاريخ ت/ محمد بكر – القاهرة 1968، ص 41 – 43.

2 - صبحي، احمد محمود: في فلسفة التاريخ الاسكندرية 1975، ث 16 – 51.

3 - محي الدين اسماعيل، توينبي، منهج التاريخ وفلسفة التاريخ بغداد 1977 ص 7- 8

4 - صبحي: في فلسفة التاريخ ص 123. راجع ايضا: فكرة التاريخ ص 30. وراجع ايضا: ويدجبري: المذاهب الكبرى في التاريخ: تر/ ذو قرقروط – بيروت 1972 ص 199

5 - في فلسفة التاريخ ص 56 – 14

6 - كتابنا فلسفة التاريخ في الفكر العربي (ق/1) بغداد 1993 ص 23 – 32

7 - ابن خلدون: المقدمة دار القلم بيروت 1978 ص 3 – 4

8 - المذاهب الكبرى ص 199

9 - فكرة التاريخ ص 30 – 41

10 - في فلسفة التاريخ ص 124 – 130

11 - في فلسقة التاريخ ص 125 – 129.

12 - ايضا ص 32 – 34

13 - فكرة التاريخ ص 352.

14 - في فلسفة التاريخ ص 76.

15 - الموقف الثقافي: حروب الطقس (المستقبلية) نقلا عن مجلة الفجر الجديدة الاسترالية (Nawdawn) عدد اوكتوبر 1997 ترجمة (علوم الموقف) عدد 17 بغداد 1998 ص 133 – 139.

16 - يمنى طريف الخولي: فلسفة العلم في القرن العشرين (عالم المعرفة) 2640 الكويت كانون الثاني 2001 – ص 72 – 460.

17 - نبيل علي: الثقافة العربية وعصر المعلومات: عالم المعرفة ع 265 الكويت شباط 2001 ص 11 – 515.

18 - في فلسفة التاريخ (مصدر سابق) ص 125 – 129.

19 - تحدثنا عن هذا مطولا في (فلسفة الدين، وتفسير الاديان القديمة) المضمون الاخلاقي لفكرة الحياة الثانية في كتابنا (دراسات في الفلسفة واللاهوت) بغداد 2000 ص 13 – 98.

20 - في فلسفة التاريخ ص 81، 102، 105، 115.

21 - وهو أمر وقفا عنده في ثنايا كتابنا فلسفة التاريخ (ق/1) ببحث في تفسير التاريخ عند العرب، بعد سقوط بغداد، وقبيل سقوط غرناطة في الباب الثاني منه.

22 - كتابنا: فلسفة التاريخ في الفكر العربي جدلية الاصالة والمعاصرة (ق/1) بغدا 1993 ص 196 – 203.

23 - ابن خلدون: المقدمة دار القلم بيروت 1978 ص 3 -4

24 - ابن خلدون: المقدمة دار القلم بيروت 1978 ص 3 -4

25 - ابن خدلون المقدمة ص 14 – 23.

26 - دراستنا: فلسفة التاريخ بين التراث الخلدوني والفكر الاوربي المعاصر مجلة افاق عربية ع 11 و12 لسنة 1982 بغداد ص 12 – 18

27 - هيجل: محاظرات في فلسفة التاريخ: ترجمة امام عبد الفتاح امام (ج، 1) القاهرة 1974 ص 43 – 139

28 - عالجنا في بحثنا الموسوم فلسفة التاريخ بين هيجل ونيتشه في المصادر العربية: (مجلة زانكو العلمية) ع5 السليمانية 1980 ص 92 – 98 و 105 – 109.

29 - الفارابي: اراء اهل المدينة الفاضلة: نشرة ابراهيم الجزيني – بيروت 1985 – ص 30041.

30 هيجل محاظرات: (ج1) ص 35 و76 – 79.

31 - بحثنا الموسوم: هيجيل ونيتشيه بين الفلسفة والاخلاق (مجلة اوراق فلسفية) العدد الاول خاص بمرور مائة عام على وفاة نيتشيه القاهرة 2000 ص 60 – 64.

32 - كتابنا: فلسفة التاريخ (ق/1) ص 241 – 242.

33 - ويدجيري: المذاهب الكبرى، ص 232. وكولنجوود: فكرة التاريخ، ص 216 و229 وفي فلسفة التاريخ 220.

34 - جورجي، بليخانوف: التفسير المادي للتاريخ ترجمة عامر عبدالله مطبعة الرابطة بغداد 1959، ص 15 وماتلاها.

35 - كارل ماركس: بؤس الفلسفة: تقديم فردريك انجلز ترجمة فردريك انجلز ترجمة اندريه بازجي دار اليقظة العربية بيروت/ دمشق 1967، ص 116 – 229.

36 - عرض ذلك صبحي في فلسفة التاريخ، 221 – 230

37 - عرضنا لذلك مفصلاً في دراستنا الموسومة مصير الحضارة الغربية – بيت الحكمة – بغداد 2000 ص 1 – 35.

38 - ماركس: بؤس الفلسفة (مصدر سابق)، ص 111.

39 - ايضاً، ص 119 – 120/ نقلاً عن فلسفة البؤس لبرودون، ج2، ص 102.

40 - ايضاً: ص 121.

41 - ايضاً، ص 122 – 129.

42 - يضاً، ص 135

43 - ماركس: بؤس الفلسفة، ص 136- 140.

44 - ايضاً، ص 151 – 152.

45 - ايضاً، ص 154 – 157.

46 - ايضاً، ص 180.

47 - بودوسنيك وسيبركين، عرض موجز للمادة التاريخية (دار التقدم) موسكو، ب ت ص 11 – 27. كذلك فكرة التاريخ، ص 225 – 228

48 - بودوسنيك وسيبركين، عرض 133 – 140. وفكرة التاريخ، ص 229.

49 - المذاهب الكبرى في التاريخ، ص 260.

50 - ايضاً، ص 240 – 242

51 - المذاهب الاخرى ص 241.

52 - توماس كارليل: الابطال ترجمة محمد السباعي دار الكاتب العربي بيروت بي ص 72 – 240.

53 - كتابنا: فلسفة التاريخ: ق/ص 242 – 243.

54 - سدني هوك: البطل في التاريخ ترجمة مروان الجابري بيروت 1959 ص 128 – 130.

55 - المذاهب الاخرى ص 286 – 288. وفي فلسفة التاريخ ص 244 – 246

56 - كتابنا: فلسفة التاريخ ق/1 ص 247 – 248

57 - فكرة التاريخ: ص 320 – 324

58 - اشبنجلر: اوزوالد: تدهور الحضارة الغربية: ترجمة احمد الشيباني ج/1 وج/2. بيروت 1964 ص 28 – 129.

59 - المذاهب الكبرى ص 286

60 - المذاهب الكبرى ص 330

61 - في فلسفة التاريخ ص 259 – 264.

62 - توينبي: بحث في التاريخ تلخيص سمر فل: ترجمة طه باقر بغداد 1955 (ج/1) ص 87 – 117).

63 - في فلسفة التاريخ ص 265 – 267

64 - المذاهب الكبرى: ص 324 – 330

65 - كتابنا: فلسفة التاريخ: ق/1 ص 249 – 250 و266.

66 - كثيرة هي كتب جارودي منذ اصدر حوار الحضارات وما تلاه مثل الاساطير المؤسسة ترجمة دار الغد القاهرة، 1977، ص 20. وما تلاها ونحو حرب دينية تقديم ليوناردوبوف ترجمة صياح الجهيم دار عطية للطباعة بيروت 1996م. ص 24 – 197. وامريكا طليعة الانحطاط تقديم كامل زهيري تعريب عمرو زهيري دار الشروق ط2 القاهرة، 2000 ص 23 – 249.

67 - وهو ما نوهنا به في الفصل الثالث من الباب الثالث من كتابنا فلسفة التاريخ والحضارة عند حديثنا عن منطق العصر في ظل العولمة والرؤية المستقبلية

68 - السيد موسى الصدر، تقرير إلى المحرومين (مركز الامام الصدر)، بيروت 2000 ص 2 وص30

69 - السيد موسى الصدر "دراسات للحياة" (مركز الإمام الصدر) بيروت 1999 ص 180.

70 - السيد موسى الصدر: حوار تصادمي بيروت ب ت ص 7 – 19

71 - الإمام السيد موسى الصدر: احاديث السحر (معالم التربية القرانية 2) تحقيق حسين شرف الدين (مركز الإمام الصدر) ط بيروت 1999 ص 92

72 - الإمام الصدر: حوارات صحفية تاسيسا لمجتمع مقاوم لمركز الإمام الصدر للابحاث والدراسات، ط1 بيروت، 2000 ص 6.

73 - ايضاً ص 7.

74 - نجيب جمال الدين: الشيعة على المفترق او موسى الصدر بيروت 1967. ص 150 – 151.

75 - الإمام الصدر: دراسات للحياة تحقيق ونشر حسين شرف الدين، مركز الإمام الصدر للأبحاث والدراسات، ط 1 بيروت 1999 ص 36 – 37

76 - ايضاً ص 100 – 105.

77 - الصدر: دراسات للحياة ص 161- 163.

78 - ايضاً: ص 183 – 184

79 - ايضاً ص 164 – 168

80 - ايضا ص 205.

81 - ايضا ص 206

82 - الصدر: حوار تصادمي .. ص 19.

83- الصدر: إلى المحرومين ص 9.

84- الإمام السيد موسى الصدر.

85- ايضاً ص 13.

86- ايضا ص 17 و20.

87- ايضاً ص 5.

88- الصدر: حورالت صحفية 1 تاسيسا لمجتمع مقاوم ص 284.

89- ايضا ص 288.

90- الإمام الصدر: احاديث السحر (معالم التربية القرانية تحقيق حسين شرف الدين مركز الإمام ط 1 بيروت 1999 ص 11 و182 -186 وص 218 – 222.

91- الإمام موسى الصدر: دراسات للحياة ص 273.

92- الامام موسى الصدر: احاديث السحر ص 14 – 15.

93- ايضا ص 31.

94- ايضا ص 32.

95- ايضا ص 34.

96- ايضا ص 92.

97- ايضا ص 136.

98- سورة الرعد: 11/13.

99- الإمام السيد الصدر: احاديث السحر ص 102.

100- ايضا ص 107 – 110.

101- الإمام موسى الصدر: حوار تصادمي اصدارات مركز الامام الصدر للابحاث والدراسات بيروت بت ص 12 – 13.

102- الامام الصدر: تقرير إلى المحرومين بيروت 2000 ص 3 وص 30.

103- ايضا ص 30 – 31.

104- الامام الصدر: حوار تصادمي ص 6-8 وتقرير إلى المحرومين ص 26 – 27.

105- الإمام موسى الصدر: الدين وحركات التحرر في العالم العربي ... مركز الإمام، الجزائر 1395 هـ ص 2 وص 16 – 17.

106- ايضا ص 6.

107- الإمام موسى الصدر: الدين وثقافة القرن العشرين، تقديم وتعليق الشيخ علي حجتي كرماني (مركز الإمام) ص 1 بيروت 2000 ص 36.

108- الامام الصدر: حوارات صحفية (1) ص 59.

109-الصدر تقرير إلى المحرومين ص 9.

110- الصدر: دراسات للحياة ج1 المركز، بيروت 1999 ص 57.

111- الحجرات 49/13.

112- الصدر: دراسات للحياة ص 86.

113- ايضا ص 96.

114- ايضا ص 94.

115- ايضا ص 180- 181.

116- الصدر: الاسلام وثقافة القرن العشرين ص 41.

117-الامام موسى الصدر: الاسلام وثقافة القرن العشرين ص 43.

118- عالجنا هذا الموضوع في دراسة لنا تحمل عنوان الخطاب الثقافي والاعلامي العربي وجدلية الخوف قدمناه في المائدة المستديرة دورة 14 طرابلس تموز 2004 ص 17-54.

119- الامام الصدر: الامام الصدر: دراسات للحياة ص 186.

120- الامام الصدر: دراسات للحياة/ بيروت 1999 ص 188.

121- ايضاً ص 189.

122- ايضاً ص 190.

123- ايضاً ص 195.

124- الامام الصدر: احاديث السحر, ط 1, بيروت 1999, ص 37 و 40-41.

125- ايضاً, ص 38.

126- ايضاً, ص 42.

127- ايضاً, ص 54.

128- الامام السيد موسى الصدر: الاسلام وثقافة القرن العشرين, ص 31-32.

129- ايضاً, ص 32 وص 40.

130- ايضاً, ص 33.

131- ايضاً, ص 24-25.

132- ايضاً, ص 75.

133- الامام السيد موسى الصدر: دراسات للحياة, ص 161.

134- ايضاً, 181.

135- ايضاً, ص 285.

136- ايضاً, 304.

137-ايضاً, ص 305.

138-الامام السيد الصدر: حوارات صحيفة (1), ص 68 و73-74.

139-ايضاً, ص 68 -74.

140-الامام الصدر: حوارات صحفية (1), ص74.

141-ايضاً, ص 73.

142-ايضاً, ص 42.

143-حوارات صحفية (1), ص 42.

144-ايضاً, ص 4-5.

145-ايضاً, ص 67.

146-ايضاً, ص 142-145.

147-ايضاً, ص 266-268- و275.

148-نجيب جمال الدين: الشيعة على المفترق أو موسى الصدر, ص 151-154.

149-الامام موسى الصدر: حوارات صحفية (1), ص 44-45.

150-ايضاً, ص 45.

151-ايضاً, 31-32

152-ايضاً, ص 32.

153-ايضاً, ص 34.

154-ايضاً., ص 35.

155- ايضاً, ص 36 وص 37

156- الامام السيد موسى الصدر: حوارات(1), ص 35-38.

157- ايضاً, ص 37.

158- ايضاً, ص 40-41.

159- ايضاً, ص 58 و239-244.

160- ايضاً, ص 68-75, يقصد اية التعارف والتعاون والكرم.

161- الامام الصدر: حوارات صحفية (1), ص 75.

162- ايضاً, ص 75.

163- سورة الحجرات/13.

164- الامام الصدر: حوارات صحفية(1), ص 75.

165- ايضاً, ص 91 و100 و239.

166- ايضاً, ص 157.

167- سورة الرعد 11/13.

168- السيد الصدر: دراسات للحياة, ص 262-263.

169- ايضاً, ص 265-266.

170- علي حسين الجابري: الانسان والواجب اشكالية فلسفية: دار الشؤون الثقافية, بغداد 1998. ص 18 او ما تلاها.

171- الامام موسى الصدر: حوارات صحفية(1), ص 312 و315.

172- ايضاً, ص 318-324.

173- عمر فرج زوراب: مسألة خلت العالم في فلسفة الكندي رسالة ماجستير, باشراف الدكتور علي حسين الجابري/ قسم 172- التفسير/ كلية الآداب/, جامعة مصراته/ ليبيا/ تموز 2001, ص 25 وما تلاها.

174- الامام السيد موسى الصدر: دراسات للحياة, ص 11

175- ايضاً, ص 73.

176- الامام السيد موسى الصدر: دراسات للحياة, ص 12-13

177- ايضاً, 13-15.

178- ايضاً, ص 19.

179- ايضاً, ص 29 و30.

180-

181- السيد موسى الصدر: دراسات للحياة, ص 19-20

182- ايضاً, ص 74.

183- ايضاً, ص 94 وما تلاها.

184- ايضاً, ص 136.

185- ايضاً, ص 137.

186- ايضاً, ص 142.

187- ايضاً, ص 149.

188- ايضاً, ص 151-153.

189- ايضاً, ص 225-227.

190- السيد الصدر, دراسات, ص285.

191- ايضاً, ص 286-287.

192- ايضاً, ص 329.

193- السيد الصدر: الاسلام وثقافة القرن العشرين, ص 17-18.

194- ايضاً, ص 66 وكذلك الصدر: الىالمحرومين, ص 17-18

195- ايضاً, ص 76.

196- السيد موسى الصدر: حوارات صحفية(1), ص6.

197- ايضاً, ص 49.

198- ايضاً, ص 54.

199- السيد موسى الصدر: دراسات للحياة, ص 280-281.

200- الصدر: حوارات(1), ص 47.

201- ايضاً, ص 247.

202- ايضاً, ص 13-14.

203- ايضاً, ص 14.

204- ايضاً, ص 20.

205- السيد موسى الصدر: حوارات (1), ص 46.

206- ايضاً, ص 8 و11.

207- ايضاً, ص 10.

208- ايضاً, ص 11.

209- السيد موسى الصدر: دراسات للحياة, ص 20.

210- السيد موسى الصدر: تقرير الى المحرومين, ص 26-27.

211- ايضاً, ص 6.

212- السيد موسى الصدر: حوارات, أيضاً, ص 18.

213- السيد موسى الصدر: تقرير الى المحرومين, ص 5.

214- ايضاً, ص 6-7.

215- السيد موسى الصدر: حوارات صحفية: تأسيس المجتمع مقاوم ص 72-73.

216- ايضاً, ص 74.

217- ايضاً, ص 72.

218- الامام السيد الصدر: الاسلام وثقافة القرن العشرين ص 76.

219- ايضاً ص 177-181.

220- ايضاً ص 86- 90 و ص115.

221- السيد موسى الصدر: حوارات صحفية (1) ص 220-231.

222- ايضاً ص 177-181.

223- ايضاً ص 233.

224- ايضاً ص 234.

225- ايضاً صص 234.

226- ايضاً ص 235.

227- ايضاً ص 235-236.

228- ايضاً ص 254-255 و335-337

229- ايضاً ص 342-385.

230- ايضاً ص 76.

231- ايضاً ص 73 و84 و186-189 و196 وص 213-216.

232- الامام الصدر: دراسات للحياة ص 207.