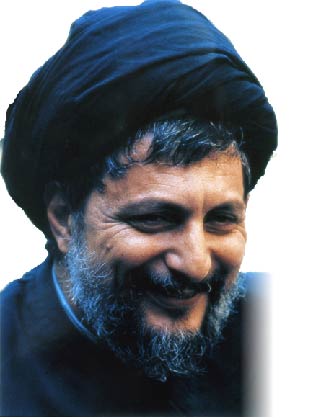

كلمة سماحة الشیخ محمد شقیر في الجلسة الأولى من مؤتمر "كلمة سواء" الثاني عشر

الفكر الديني مبنى التغيير عند الإمام الصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عذرًا سيدي الإمام إن استطال اليراع في شموخ قامتك

يعزي مداده أنه يغرف من حبر حقيقتك

أنّى لقلوب أضناها النوى تحن شوقًا لمحيا من طلعتك

ملخص كلمة سماحة الشيخ الدكتور محمد شقير

ليس بالأمر اليسير أن تبحث في فكر رجل هو فقيه في الدين ومصلح في المجتمع ومنظر في الفكر والتغيير في زمن بلغ فيه جدل الأفكار مدى قصيًا لكن تعدد الأبعاد الفكرية في شخصية الإمام المعرفية هو بنفسه عامل إغراء للحفر بعيدًا في فكر الإمام وتحديدًا في الأسس الدينية التي قام عليها مشروعه في التغيير.

يتبنى مشروع التغيير في فكر الإمام الصدر على الأسس التالية:

1- الهدف: وهو الأساس في أطروحة التغيير عند الإمام الصدر حيث يرى الإمام أن الإسلام يجعل الهدف الرجوع إلى الله تعالى ﴿إنا إليه راجعون﴾ [البقرة، 156] فإنه يجعل الهدف بعيدًا مطلقًا لتكون الحركة إليه حركة دائمة لا تتوقف ولا تستنفد طاقتها وقدرتها على الاستمرار وهذا يعني استمرار فعل الثورة بحسب فهم الإمام والتوقد اللانهائي لجذوة الأمل واليقين بالنصر لأن الله تعالى هو الحق والعدل فلا بد أن يكون النصر النهائي للحق والعدل.

2- الموضوع: أي ما يقع عليه فعل التغيير حيث يذهب الإمام الصدر إلى ضرورة أن يعمل التغيير على الحفر عميقًا في الشخصية الإنسانية أي أن يغير الإنسان من الداخل في قناعاته وأخلاقه ومفاهيمه بل في رؤيته الكونية حيث محل هذا التغيير النفس الإنسانية. ليكون الأساس الذي يجب الإنطلاق منه للتغيير في المجتمع في جميع ميادينه حيث يكون التغيير الاجتماعي الشامل تعبيرًا عن تغيير متقدم في الإنسان نفسه.

3- فلسفة الدين: أي الفهم الكلي للدين ولحقيقته ودوره... فهل حقيقة الدين حقيقة تنزع إلى التغيير أم أنها تدفع للجمود والاستكانة؟ نلحظ بوضوح أن الفلسفة الدينية التي يبرزها الإمام الصدر هي فلسفة داعية إلى التغيير حيث يربط بين الإيمان ومقولة التغيير إذ إن الإيمان ينزع دومًا إلى الأفضل ويعمل دائمًا على استيلاء الحركة وفعل التغيير. وهنا يرفض الإمام الصدر مقولة الإيمان التجريدي متجنبًا مقولة الإيمان التغييري كما يرفض أيضًا الفهم العلماني للدين كما الفهم الطقوسي له.

أم الفهم العلماني للدين فيرى الإمام الصدر أنه بتحييده الدين عن الشأن العام فإنه يؤدي إلى حرمان المجتمع من أهم المحركات التغيير مع أن جوهر الدين يكمن في مواجهة الظلم والفساد والسعي إلى تحقيق العدل بأوسع معانيه.

أما الفهم الطقوسي للدين فعدا كونه فهمًا مجافيًا لحقيقة الدين فهو يؤدي إلى تجميد الطاقات الدينية وتعطيل قدرة الدين على الفعل والتغيير.

وهنا يميّز الإمام بين الدين والطائفية وإن سعت إلى التلبس بلباس الدين ومظهره.

4- الفاعلية: أي منظومة المفاهيم المحركة لعجلة التغيير والتي منها:

أولًا- خلافة الله: وهو مستمد من قوله تعالى: ﴿وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة﴾ [البقرة، 30]، يرى الإمام الصدر أن هذه الخلافة تتقوم بأمور ثلاثة:

أولًا: الحرية الإنسانية

ثانيًا: الطموح اللامتناهي للإنسان

ثالثًا: خضوع الوجود الكوني للإنسان

إن الاستخلاف هو فعل تكامل لا متناهٍ للإنسان من خلال مفردة الحرية وبالاستفادة من مقولة العلم والمعرفة وما يعنيه ذلك من ضرورة لمحاولة التغيير الدائم والشامل لمختلف ميادين الاجتماع الإنساني وشؤونه.

ثانيًا- قدسية العمل: حيث يربط الإمام الصدر بين العمل والعبادة ويرى في العمل واحدًا من أهم موارد العبادة لله تعالى بمعناها الواسع، وهو ما يعمل على توليد الدافع للعمل الذي هو ركن أساسي من أركان المجتمع وتطوره... بل يوصل الإمام الصدر بين العمل والحياة، إذ بمقدار ما يعمل الإنسان بمقدار ما يحقق حياته ووجوده ويؤدي بالتالي إلى فعل التغيير والتطور.

ثالثًا- الجهاد: ليس الجهاد فعلًا حربيًا بشكل حصري بل إن مفهوم الجهاد هو مفهوم مستوعب لمختلف ميادين الاجتماع الإنساني بما يقارب مفهوم التنمية الشاملة ويدفع نحو التغيير المستديم.

5- الغاية: حيث إن مشروع التغيير الذي تبناه الإمام الصدر هو مشروع قائم على محورية الإنسان لكن في مختلف أبعاده الوجودية بحيث يكون التغيير تغييرًا شاملًا مستديمًا ليحفر عميقًا في الشخصية الإنسانية في بعدها الروحي والمعنوي بما يعني جذرية التغيير وتكامله وتوازنه.

الدين هو رسالة الله تعالى لهداية البشر

أما الطائفية فمطية أصحاب المصالح والمترفين والإقطاع السياسي

الدين دعوة للانفتاح والتواصل والتعاون

والطائفية هي التعصب والتقوقع والانغلاق

ليس بالأمر اليسير البحث في إشكالية الدين والتغيير في فكر الإمام السيد موسى الصدر، لأنك تبحث في فكر رجل هو فقيه في الدين ومصلح في المجتمع وصاحب رؤية في الفكر والثقافة. وبمقدار ما يجعل هذا التنوع في الأبعاد المعرفية لشخصية الإمام إشكالية البحث أكثر تركيبًا، بمقدار ما يغري هذا التلاقح في فكر الإمام الباحث للحفر في ثنايا نتاجه الفكري، لبناء رؤيته في التغيير القائمة على أسس دينية، لما تمتاز به هذه الرؤية من فرادة كونها نابعة من فهم منهجي ومعاصر للدين من جهة، ومن تفاعل مع الواقع الإجتماعي بشتى أبعاده من جهة أخرى، وما يشكله هذا التلاقح بين الفهم والواقع من فعل إنضاج للرؤية وترشيد لها يجعلها أكثر محاكاة للدين وأهدافه من جهة، وأكثر استجابة للواقع وحاجاته من جهة أخرى. في حين أن الرؤية التي لا تراود الواقع قد تعاني أكثر من إنفصام عنه، والتي تجافي الدين سوف تفتقر إلى مضامينه الحقة التي تلامس جميع الأبعاد الوجودية في شخص الإنسان.

إن كون الإمام الصدر مصلحًا إجتماعيًا في شتى مجالات الإجتماع العام من سياسية وإقتصادية وثقافية وإجتماعية وسوى ذلك، قد غذى رؤيته الدينية في التغيير وجعلها أكثر عمقًا وأقوى تعبيرًا عن أهداف الدين ومعانيه الحقة، لما يثيره التفاعل مع الواقع من أسئلة وإشكاليات تدفع الفقيه في الدين إلى تعميق الحفر في النص الديني، ومحاولة اكتشاف أبعاد جديدة فيه لم تكن مكتشفة من ذي قبل، من خلال النظر إلى ذلك النص مشفوعًا بتجربة إجتماعية تلقي بظلالها وجميع ملابساتها على ذلك النص ومفرداته.

إن المتتبع لنصوص الإمام الصدر، سوف يلحظ كيف استطاع البعد الإجتماعي والحركي في شخص الإمام أن يستنبش وببراعة ذلك المحتوى التغييري في النص الديني، لينحت الإمام رؤية في التغيير تقوم على جملة من المباني الدينية التي تؤصّل تلك الرؤية، وتعطيها هويتها، وتمنحها خلاّقيتها، وترفد فعل التغيير بمنظومة فاعلة من المفاهيم والقيم الدينية.

أما أهم المباني التي يمكن أن نشير إليها في فكر الإمام الصدر فهي ما يلي:

1- الهدف: وهو الأساس في منظومة التغيير، لأنه بمقدار ما يكون الهدف أقرب إلى مقولة الحق (بالمعنى القرآني) وأسمى في قوس الوجود، كلما كان أقدر على تحقيق التطلعات الحقيقية لمشروع التغيير، وأكثر فاعلية في تحفيز التغيير ودفعه بشكل مستديم وخلاق. يؤكد الإمام الصدر على هذا المعنى عندما يربط بين الرؤية الكونية وبين فعل التربية والتغيير، حيث إن فعل التغيير هذا يجب أن يكون مبنيًا على رؤيتي للكون والوجود ومتماهيًا معها. في سعي إلى إيجاد الإنسجام التام بين ما أذهب إليه من رؤية كونية، وبين تصوري لما يجب أن يكون عليه الإنسان والمجتمع في الخارج (1) .

عندما أعتقد من خلال رؤيتي الكونية أن الكون مبني على الحق والعدل هذا يعني ضرورة العمل من أجل بناء الإنسان والمجتمع على الحق والعدل، وإلا سوف يحصل هناك انفصام وجودي بين ما عليه الإنسان والمجتمع وما عليه الوجود الكوني وحقيقته (2).

إنه من أجل أن يحصل تناسب وجودي بين الإنسان والكون يجب أن يكون هذا الإنسان عادلًا وعاملًا بالحق، وحتى يكون المجتمع متناسبًا مع الكون يجب أن يكون المجتمع مجتمعًا عادلًا وعاملًا بالحق، عندها يحصل هذا التناسب الوجودي بينهما ويكون المجتمع في حقانيته (من الحق) وعدالته تعبيرًا عن الكون وحقيقته الوجودية (3).

يستقي الإمام الصدر هذا المعنى من قوله تعالى سورة الرحمن: ﴿والسماء رفعها ووضع الميزان * ألا تطغوا في الميزان﴾ [الرحمن، 7-8] إذًا، ماذا يعني وضع الميزان؟ ولماذا ثنى الله تعالى بتوجيه الخطاب إلى البشر بعدم الطغيان في الميزان، بعد الكلام عن رفع السماء ووضع الميزان؟ وما الرابط بين الميزان في الخلق والميزان في الفعل؟

إن معنى الميزان هو التقدير والنظام والعدالة، والله تعالى قد خلق الكون وأوجده بناء على العدل، فهذا الكون قائم على أساس العدل، وعليه يجب على الإنسان ألا يكون خارجًا عن هذا الوجود الكوني ولا استثناء منه ومن صفة العدل القائم عليها (4).

وكذلك الأمر في مقولة الحق، يقول تعالى: ﴿وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين * ما خلقناهما إلا بالحق﴾ [الدخان، 38-39] حيث إن هذا الحق الكوني يجب أن يكون تأسيسًا للحق المجتمعي، وللحق في فعل الإنسان وفي وجوده وتربيته (5).

ويمكن القول بتعبير آخر إن الإمام الصدر يقيم وصلًا بين الميزان في الخلق والميزان في الفعل، حيث يجب أن يكون فعل الإنسان مع الخلق منسجمًا مع فعل الله تعالى في الخلق. إنه تأسيس توحيدي ما بين فعلين: تكويني خَلقي يرتبط بالله تعالى وتشريعي عملي يرتبط بالإنسان والإجتماع الإنساني، حيث نلحظ في هذا المجال بعدًا فلسفيًا عرفانيًا ماثلًا في فكر الإمام الصدر (6).

هذا البعد الذي يتموضع في بنية اعتقادية ترى في الله تعالى هدفًا أسمى، حيث يكون الإنسان في حالة رجوع مستمر إلى الله تعالى وفي سير دائم إليه تعالى، إذ يرى الإمام الصدر أن الإسلام عندما يجعل الهدف الرجوع إلى الله تعالى ﴿إنا إليه راجعون﴾ [البقرة، 156] فإنه يجعل الهدف بعيدًا (المطلق) ويجعل الحركة إليه حركة دائمة لا تتوقف (7).

إن هذه الرؤية الكونية التي قوامها الله تعالى- كونه الهدف الأسمى في مشروع التغيير- تؤسس لرؤية تغييرية أكثر عمقًا وأوسع شمولًا وأبعد هدفًا وأفعل على مستوى طاقة التغيير التي تملك، حيث إن الحركة إليه تعالى لا يمكن أن تستنفد طاقتها أو تفقد قدرتها على الاستمرار، وهذا يعني بحسب فهم الإمام استمرار فعل الثورة والتغيير دون توقف ليبقى في ديمومة مستمرة لا تجمد عند حد أو يعوقها حاجز (8).

ولأن الهدف الله تعالى ولأن الله تعالى هو الحق والعدل، فلا بد أن يكون النصر النهائي للحق والعدل وهو ما يشعل فينا جذوة لا تنطفىء من الأمل بالمستقبل واليقين بالنصر والحصانة من اليأس أو الاستسلام (9).

2- الموضوع: والمراد به ما يقع عليه فعل التغيير، وهو من المباني المهمة في رؤية التغيير عند الإمام الصدر، وتكمن أهمية هذا المبنى بأنه يمثل الميدان الذي إن صح تحديده، فإنه سوف تترتب عليه النتائج التي تؤمل من فعل التغيير، وأما إن وقع الخطأ في تحديده، فإن فعل التغيير عندئذ لن يعطي النتائج التي تنتظر منه، ومن هنا سوف يكون أمرًا دقيقًا ومهمًا العمل على تحديد الموضوع الذي يجب أن ينصب عليه فعل التغيير.

إن السؤال الذي يطرح هنا هو التالي: هل إن فعل التغيير يتعلق فقط بالسلوك والأعمال الخارجية سواء صدرت من الفرد أو المجتمع أو الدولة، أم أنه يتعلق بما هو أبعد من ذلك، أي بنفس الإنسان والجانب المعنوي في شخصيته، حيث يكون السلوك والفعل الخارجي تعبيرًا عما يكمن في نفس الإنسان. وما انطوت عليه هذه النفس من كمالات وحقائق وجودية؟

إن الذي يجيب على هذا السؤال هو رؤيتك للوجود وأنه هل ينحصر في إطار المادة، ليكون التغيير ماديًا محضًا، أم أنه يتعدى الإطار المادي إلى ما هو أبعد من المادة، أي إلى الإطار المجرد عن المادة، ليكون التغيير تغييرًا روحيًا (نفسيًا) وماديًا معًا (10).

لا شك أن الرؤية الكونية التي يطرحها الإمام الصدر تعطي ذلك البعد الأوسع للتغير الذي يرتكز على النفس وينطلق منها إلى الدوائر الأخرى من اجتماعية وسياسية واقتصادية وغيرها (11)، وهو مبني على وجود هذه النفس وقابليتها للتغيير والتكامل، وقدرة الإنسان على العمل للتغيير في نفسه، من خلال فهمه لما يغير هذه النفس ويأخذها في مدارج الكمال.

إن هذا المعنى تجده واضحًا في القرآن الكريم حيث يقول تعالى: ﴿ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم﴾ [الرعد، 11] فيلحظ أن القرآن الكريم تحدث هنا عن تغييرين، تغيير ما بالقوم، وتغيير ما بالأنفس، وربط الأول بالثاني، أي ان جميع التغييرات التي في القوم والمجتمع في مختلف الأبعاد، لا تتم ما لم تكن مستندة إلى ذلك التغيير الذي يجب أن يقوم به ذلك القوم في أنفسهم، أي في أخلاقهم وقناعاتهم ومعتقداتهم... عندها يغير الله تعالى ما بهم وما في مجتمعاتهم ومختلف أوضاعهم من ثقافية، واجتماعية وسياسية واقتصادية وتنموية وغير ذلك.

يشير الإمام الصدر إلى هذا المعنى عندما يتحدث عن أنواع التربية، وتحديدًا ذلك الذي يتوجه إلى قلب الإنسان وقناعاته، لأنه يرى أن فعل الإنسان وسلوكه يرتكز على قناعاته النفسية وما انطوت عليه نفسه من كمالات ومعتقدات، وعليه فإن التغيير الجذري والفاعل هو الذي يتوجه إلى الطبقات الأكثر عمقًا في أفعال الناس وسلوكها، أي إلى النفس الإنسانية باعتبارها المنبع الأساس لتلك الأفعال وذلك السلوك.

إن الإهتداء إلى المنبع الأساس للفعل والسلوك البشريين، وبناء رؤية للتغيير ترى أن تغيير ذلك الفعل والسلوك- وتاليًا المجتمع والثقافة وسوى ذلك- إنما يتم من خلال التغيير في المنبع أو المصدر الحقيقي لذلك الفعل والسلوك؛ سوف يمنح المجتمع فاعلية خاصة وقدرة تغيير استثنائية، وخلاقية قد لا تكون متاحة لأية منظومة فكرية أخرى، لا تضع أصبع التغيير على جرح المصدر، أي المصدر الحقيقي للفعل وكونه يمتد إلى النفس الإنسانية (12) .

بل يذهب الإمام الصدر في ثنائية المادة والروح أو الجسم والنفس إلى تقديم قراءة للبعد الروحي تستوعب جميع حركات وخلجات الإنسان، حيث يجعل الإمام الصدر الميزان أو المعيار في كون أمرٍ ما روحيًا أو ماديًا هو الباعث أو الدافع لهذا الأمر. (وهو كامن في النفس) سواءً كان محله في المادة- البدن، أو في الروح- النفس، فإن كانت الدوافع سامية فإن هذا الفعل سوف يكون ذا طابع روحي، بغض النظر عن محل هذا الفعل وموطنه أنه في الإطار الروحي فقط أم أيضًا في الإطار المادي، وأما إذا كانت الدوافع غير سامية فإن هذا الفعل لا يمكن تصنيفه في الإطار الروحي بغض النظر عن شكل هذا الفعل وظاهره (13).

3- فلسفة الدين: والمراد بها الفهم الكلي للدين والرؤية الشاملة له ولحقيقته وحقيقة جوهره، بغض النظر عن مفرداته التفصيلية وقضاياه الجزئية، فهل حقيقة الدين حقيقة داعية إلى التغيير؟ وهل الطابع الكلي للدين ينزع نحو فعل التغيير؟ أم أن حقيقة الدين تدعو إلى الرضى بالواقع القائم، والاستكانة للأوضاع الراهنة، مهما كان ذلك الواقع وظروفه وأوضاعه؟

4- وإن الفصل المنهجي الذي مارسناه بين الفهم الكلي للدين وبين مفرداته التفصيلية وقضاياه الجزئية، هو من جهة أن ذلك الفهم الكلي للدين ولفلسفته سوف يترك أثره حكمًا على فهم مجمل مفرداته وقضاياه، فإن كان ذلك الفهم فهمًا حركيًا تغييريًا لا بد أن يكون فهمي عندها لتلك المفردات والقضايا مرتكزًا على هذه الخلفية الحركية والتغييرية، وإن كان ذلك الفهم فهمًا جامدًا ومستسلمًا فهو ما سوف يترك أثره أيضًا، ويطبع تلك المفردات والقضايا بطابعه.

هذا ومع كون الفهم الكلي للدين ولفلسفته على مستوى تكونه غير منفصل عن فهم مفرداته وقضاياه الجزئية، لكن على مستوى النتيجة، فإن فهمي لحقيقة الدين وجوهره وبنيته الكلية سوف يسهم بقوة في تكوين أي فهم لأية مفردة جزئية ويترك أثره عليها ويطبعه بطابعها.

وعليه كان من المجدي أن نتلمس الفهم الكلي الذي يقدمه الإمام الصدر لحقيقة الدين وجوهره، وأن نسعى لاستبيان طرحه لفلسفة الدين والإسلام منه تحديدًا.

إننا نلحظ بقوة تأكيد الإمام الصدر على جوهر الدين والإيمان وحقيقته التي تنزع نحو التغيير، ولعل المشروع الإصلاحي الذي كان يحمله الإمام الصدر من جهة، والتطورات الخاطئة التي كانت تطرح حول الدين من جهة أخرى، كانا يلحان على الإمام الصدر للتأكيد على هذه الحقيقة أن فلسفة الدين هي فلسفة تغييرية وأن جوهر الدين والإيمان لا يرضى الجمود ولا يرتضي الركون (14) .

وعدا عن الرؤية الكونية- وهو ما أسلفنا الحديث فيه- ومنظومة المفاهيم ذات العلاقة- وهو ما سوف يأتي الحديث فيه لاحقًا- فإن الإمام الصدر يربط بين حقيقة الإيمان وفعل التغيير، وأن الإيمان في جوهره يدفع باتجاه التغيير الفردي والاجتماعي وفي جميع الميادين، بل كلما كانت درجة الإيمان أكبر كلما كان السعي إلى التغيير أكثر، في علاقة لا تنفصم بينهما. كما يوضح الإمام الصدر أن الفرد إذا كان مؤمناً فإنه لا يقبل بما هو عليه بل يسعى دومًا إلى الأفضل، فهو يريد أن يكون أفضل على المستوى الفردي، وأن يكون أفضل على المستوى الأسري، وأن يكون أفضل على المستوى المجتمعي، وهو دائمًا نزاع إلى الأفضل، وهو ما يجعله في حركة دائمة للتغيير والسعي نحو الأفضل (15) .

بل تلحظ أن الإمام الصدر يلقي بظلال فهمه لفلسفة الدين على جملة من النصوص الدينية، فيفسر الحديث الوارد عن أبي جعفر(ع) تفسيرًا حركيًا، حيث جاء في الحديث: "ان أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأوصياء ثم الأمثل فالأمثل" (16)، حيث يذهب الإمام الصدر إلى أن السبب في كون أشد الناس بلاء الأنبياء، هو أن طموحهم أكبر، فكان بلاؤهم أشد من غيرهم، وصولًا إلى بقية المراتب الإيمانية (17) . ومن هنا يفصل الإمام الصدر بين الإيمان التجريدي والإيمان الحركي، أي الإيمان الفاعل، الذي يرتبط بالفعل الاجتماعي والالتزام السياسي كما يرتبط بالقيم والمبادىء، حيث يكون الإيمان عاملًا مولدًا للفعل ومحددًا لطبيعته في حين أن الإيمان التجريدي هو إيمان عقيم لا ينتج فعلًا ولا يلد تغييرًا (18).

يرى الإمام الصدر أن الإنسان ينبغي أن يسير بشكل تتناغم فيه الأبعاد الفردية والاجتماعية والكونية، وأن هذا السير هو سير نحو الكمال المطلق أي الله تعالى، حيث يكون الدافع في سيره هذا هو إيمانه بالله تعالى، فالإيمان هنا هو الذي يستولد الحركة وفعل التغيير في مختلف الأبعاد والميادين، وهو الذي يمنح ذلك السير قدرته على الاستمرار والتألق (19) . وفي قبال هذا الفهم الديني التغييري الذي نظّر له الإمام الصدر يوضح الإمام أن الدين ابتلي بفهمين آخرين ساهما في تعطيل قدرة الدين على التغيير ومواجهة الطغيان والاحتكار وغير ذلك، وهذان الفهمان هما:

أولًا- الفهم العلماني للدين: والذي يعني عدم دخالة الدين في الشأن العام، وهو ما أدى إلى تجميد الطاقات الدينية وحرمان المجتمع من امكانيات الدين وقدرته على التغيير، فلو كان في المجتمع ظلم أو طغيان أو استغلال وسوى ذلك فليس للدين من علاقة بهذا الأمر ولا يحق له أن يبادر إلى التغيير، بناءً على هذا الفهم (20).

وكما يبين الإمام الصدر ما يترتب على هذا الفهم العلماني للدين من حرمان التغيير من أهم محركاته، ألا وهو الدين، يوضح الإمام بشكل واضح مخالفة هذا الفهم لحقيقة الدين وجوهره. فكما أن الإسلام يرفض هذا الفهم، فإن المسيح(ع) بادر إلى طرد التجار من الهيكل ولم يقبل أن يجعلوه مغارة للصوص (21) .

ثانيًا- الفهم الطقوسي للدين: هذا الفهم الذي يرى في الدين مجموعة من الأعمال العبادية أو الشعائر مقطوعة الصلة بالشأن الاجتماعي العام، هذا الفهم التقليدي للدين وإن كان يلتقي مع الفهم العلماني على مستوى النتيجة، ولكنه قد يختلف من ناحية المنطلقات والخلفيات الفكرية.

إن هذا الفهم التقليدي سوف تكون نتيجته أيضًا بحسب رأي الإمام تجميد الطاقات الدينية وقدرتها على التغيير، وحرمان المجتمع من الإمكانيات الكبيرة التي يوفرها الدين لمواجهة الظلم والحرمان والتخلف وسوى ذلك، وهذا الفهم هو أيضًا فهم يخالف الدين لأن جوهر الدين وحقيقة شعائره وعباداته- من صلاة وصوم وسوى ذلك- تعني الإهتمام بالشأن العام وبشؤون الناس والعمل على التغيير ومواجهة الظلم والطغيان (22) .

ومن هنا كانت مبادرة الإمام الصدر إلى تأسيس جميع الأطر المؤسساتية والتنظيمية من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، إلى حركة المحرومين، من منطلق كونه فقيهاً في الدين وتعبيرًا عن هذا الفهم الذي يحمله لحقيقته وحقيقة أهدافه الساعية إلى التغيير المستديم نحو الأفضل ومواجهة جميع أشكال الظلم والفساد، ولم يكن على الإطلاق منفصمًا عن الشخصية الفكرية للإمام الصدر وتطلعاته الإصلاحية (23).

5- الفاعلية: والمراد بها محركية التغيير، وبتعبير أوضح: منظومة المفاهيم التي تحرك عجلة التغيير وتدفع باتجاهه، إذ إن فعل التغيير يحتاج إلى مواد مفهومية تعمل على تحريك الدوافع وتحفيز الإرادة لدى الإنسان والمجتمع لمباشرة التغيير في شتى مجالاته.

ومع كون هذا البحث يرتبط بفلسفة الدين ورؤيته الكلية لكن إفراده بالبحث من جهة أنه، أولًا: على المستوى المعرفي، فإن هذه المفاهيم تسهم بقوة في تكوين تلك الرؤية الكلية، وثانيًا على المستوى العملي، فإن فعل التغيير يحتاج إلى مواد مفهومية تمثل وقودًا مباشرًا، يمنح الطاقة للعمل التغييري، حيث لا يكتفى عندها بالرؤية العامة للدين، ومن هنا كانت الحاجة للبحث في تلك المفردات المفهومية، ومدى قدرتها على تسييل مضامينها في ميدان التغيير ومجالاته المتعددة؛ أما أهم تلك المفاهيم فهي ما يلي:

أولًا- خلافة الله: وهي من المفاهيم التي أكد عليها الإمام السيد موسى الصدر كثيرًا في معرض الدفع باتجاه ممارسة التغيير في جميع الميادين، وقد استند الإمام الصدر في طرحه هذا إلى قوله تعالى: ﴿وإذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني أعلم ما لا تعلمون﴾ [البقرة، 30] إلى آخر الآيات ذات العلاقة.

ويرى الإمام الصدر أن خلافة الإنسان لله تعالى تتقوم بأمور ثلاثة، أولها الحرية الإنسانية، وثانيها الطموح اللامتناهي للإنسان، وثالثها خضوع جميع الموجودات الكونية للإنسان وتسخيرها له؛ حيث إن "خليفة الله" هنا هي صفة تتعلق بالإنسان كإنسان، بلا فرق بين الرجل والمرأة، لأن تلك الصفة ترتبط بجوهر الإنسانية لا بأمر آخر (24).

فيما يرتبط بالأمر الأول (الحرية الإنسانية) فإن الإنسان حر في تصرفاته واختياراته، لكن ليست تلك الحرية التي تبيح له الخروج عما رسمه الله تعالى لخليفته من سبل وبيّنه من حدود، وفيما يرتبط بالأمر الثاني (الطموح اللامتناهي) فإنه ونتيجة لوجود ذلك البعد الروحي في الإنسان فإن طموحه للأفضل هو طموح لانهائي، حيث يكون على المستخلَف (الخليفة) أن يسعى في سير تكاملي دائم نحو المستخلِف (الله تعالى) من خلال فعل المعرفة والعلم ﴿وعلم آدم﴾ وما يعنيه ذلك من نمو مطرد في دور الإنسان لا يمنعه عائق أو يحجزه حاجز، وفيما يرتبط بالأمر الثالث (خضوع الموجودات للإنسان) فإن ما يعنيه سجود الملائكة لآدم- وهو من أفضل الموجودات- هو خضوع مجمل الموجودات للإنسان من خلال فعل العلم الذي يؤدي إلى توظيف الموجودات الكونية من أجل خدمة الإنسان ورفاهه (25) .

وعليه فإن مفهوم خلافة الله تعالى ومن خلال التأكيد على الحرية الإنسانية وحرية اختياراته، وعلى الإمكانيات الكبيرة للتكامل المطرد والمستديم للإنسان وكونه أشرف الموجودات التي سخرت له ووجدت لأجله؛ فإن هذا المفهوم يدفع الإنسان إلى ممارسة التغيير المستديم والشامل بكل طاقاته وإمكانياته، لأن هذا التطور الدائم والشامل في جميع الأبعاد المادية والروحية هو فقط الذي يجعله لائقًا بصفة خليفة الله تعالى، فحتى يكون جديرًا بهذه الصفة عليه أن يسعى جهده لتغيير جميع أوضاعه المعنوية والاجتماعية والثقافية وغيرها نحو الأفضل (26) .

ثانيًا- قدسية العمل: يؤكد الإمام الصدر مليًا على مفهوم العمل، ويبين القدسية التي يمنحها الإسلام له بما هو الأداة الفعلية لممارسة التغيير نحو الأفضل وفي شتى الميادين.

يربط الإمام الصدر بين العمل والعبادة، حيث يرى في العمل واحدًا من أهم موارد العبادة لله تعالى بمعناها الواسع، وهو ما يعطي للعمل مكانته الدينية الخاصة، ويعمل على توليد الدافع في الإنسان للمبادرة إلى العمل الذي هو ركن أساسي للمجتمع، حيث يكون الأساس الذي يرتكز عليه العمل ذا بعد عقائدي، ما يؤدي إلى تعميق ذلك الدافع وتصعيده إلى مستويات عالية جدًا (27) .

ولذلك يدعو الإمام الصدر إلى تحمل المسؤولية ومواجهة التواكل والتكاسل بالعمل، الذي هو خير معبّر عن حياة الإنسان ووجوده الفعلي، إذ بمقدار ما يعمل، بمقدار ما يكون له من وجود وحياة ويحقق بالتالي فلسفة وجوده وحياته، حيث يقول تعالى: ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى﴾ (28) إذ بمقدار ما يسعى الإنسان، بمقدار ما سوف يظهر سعيه وتكون له نتائجه وآثاره (29).

يستعين الإمام الصدر بشخصيات المعصومين(ع) لتأكيد هذا المعنى إذ يذكر أن الإمام علي (ع) والسيدة الزهراء(ع) لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه من مقامات إلا بالعمل والسعي، حيث لم يكن في حياتهم أي معنى للتواكل أو التقصير في العمل وهذا رسول الله (ص) يخاطب ابنته فاطمة الزهراء(ع) فيقول لها: "يا فاطمة اعملي فإني لا أملك من الله شيئًا" (30).

ثالثًا- الجهاد: لم يكن مفهوم الجهاد بعيدًا عن الخطاب التغييري للإمام السيد موسى الصدر، بل كان واحدًا من أهم المفردات المفهومية التي استخدمها الإمام لتحريك عجلة التغيير، ودفعه إلى مديات أوسع، وخصوصاً عندما نلحظ أن الإمام الصدر لم يحبس مفهوم الجهاد في أطر محدودة بل تراه يربط بين هذا المفهوم وبين مفهوم التنمية الشاملة والمستديمة في مختلف ميادينها، سواء ما يربط بالجانب العسكري أو غيره، هذه التنمية التي تسهم بقوة في التغيير، الذي تكون فيه ثقافة الجهاد وأخلاقه من أهم المحركات التي تدفع بقوة نحو العمل التغييري، حيث يربط الإمام الصدر بين مفهوم الجهاد والشعور بأعلى درجات المسؤولية العامة، في إشارة دقيقة إلى ما تورثه أخلاقيات الجهاد من شعور بالمسؤولية وتصعيدها وضرورة تسييلها في التغيير الإجتماعي الشامل لمختلف الميادين والمستديم الذي لا يتوقف ولا يتراخى (31) .

هذه جملة من أهم المفاهيم التي تدفع نحو التغيير وتعطيه بعدًا إيمانيًا ودينيًا، وتهبه طاقة خلاقة للفعل والتحريك، كما توجد مفاهيم أخرى لا تقل أهمية عما ذكرنا، كمفاهيم العبادة (32) ، والإيمان (33) ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (34)، والعدالة (35) ، وغيرها الكثير من المفاهيم التي تعطي فاعلية كبيرة لمشروع التغيير، وتوفر طاقة متجددة لا تنضب الفعل التغييري عندما تلامس هذه المفاهيم البعد الإعتقادي للإنسان وتنضوي في صميم رؤيته الكونية.

6- الغاية: والمقصود بذلك: إن فلسفة التغيير لدى الإمام الصدر ما الذي ترمي إليه على مستوى الاجتماع الإنساني؟ وما الذي تبغي تحقيقه في هذا الإجتماع؟

إن أطروحة التغيير التي قدمها الإمام الصدر هي أطروحة تقوم على الرؤية الكونية الدينية، وعلى ثنائية المادة والروح، والتفاعل الإيجابي بين هذين البعدين المادي والروحي، وبناء عليه فإن هذه الأطروحة، وعلى مستوى الغاية التي تنشد، تحمل السمات التالية:

أولًا- إنها أطروحة شاملة لجميع الأبعاد الوجودية لدى الإنسان، فهي لا تهدف إلى التغيير في الأبعاد المادية لتهمل أبعاده المعنوية، ولا تبغي التغيير في أبعاده المعنوية لتهمل المادية منها، وإنما تهدف إلى التغيير الشامل في مختلف الأبعاد الوجودية وفي مختلف الميادين من اجتماعية وثقافية وتربوية واقتصادية وسياسية وغيرها من الميادين، بحيث لا يُهمل أي بعد، ولا ينجو أي ميدان من ميادين الاجتماع الإنساني من أن تمسه يد التغيير نحو الأفضل (36).

ثانيًا- إن هذا التغيير هو تغيير مستديم، فكون الهدف هو الله تعالى فمعنى ذلك أن غاية التغيير سوف تكون السعي الدائم نحو الأفضل، الذي كلما بلغ رتبة منه ستنتظره رتب أكثر كمالًا، وأبعد سموًا (37) .

ثالثًا- جذرية التغيير: أي كون هذا التغيير يرتكز على ثنائية المادة والروح فهو ينطلق من التغيير في النفس الإنسانية، بحيث يكون هذا التغيير أبعد عمقًا وأشد ثباتًا وأكثر قدرة على الوصول إلى مقاصده وغاياته (38).

رابعًا- التكامل: فعدا عن مقولة الشمول، فإن هذا التغيير يقوم على التفاعل البناء والإيجابي بين مختلف الأبعاد الوجودية والميادين الإجتماعية، حيث إن التغيير الحقيقي في النفس الإنسانية في محتواها العقدي والتربوي وغيره، لا بد أن يقود إلى التغيير الجدي في بقية الأبعاد الوجودية والميادين الاجتماعية المختلفة، كما أن التغيير العميق والجدي في هذه الأبعاد والميادين لا بد أن يرتكز على تغيير حقيقي في النفس الإنسانية ومحتواها (39).

خامسًا- التوازن: أي لن يكون صحيحًا العناية بالأبعاد المادية على حساب أبعاده الروحية، أو الإهتمام بالأبعاد الروحية على حساب المادية منها، بل ينبغي أن يكون هناك نوع من التوازن بين مختلف الأبعاد الروحية والمادية، كما إن مقولة التوازن يجب أن تطبق بين الأبعاد الروحية نفسها، وبين الأبعاد المادية نفسها، فلا تكون العناية مثلًا ببعض الميادين الإجتماعية على حساب ميادين أخرى، بل يجب أن تكون بشكل متوازن فيما بينها (40) .

إن أطروحة التغيير هذه تؤسس لمفهوم في التنمية الشاملة والمستديمة والتي تحمل توازنها وتكاملها وقدرتها على النفاذ إلى الأعماق الوجودية للإنسان، إنه مفهوم يحمل فرادته وتميزه عن مفاهيم التنمية ومعاييره المتدوالة، كونه يرتكز على أسس الدين ورؤيته الكونية للوجود والإنسان والحياة وعلى منظومة مفاهيمية قادرة على توليد طاقة خلاقة للتغيير وأهدافه (41).

إن مفهوم التغيير محل البحث هو مفهوم باعث على التنمية الإنسانية في مختلف أبعادها من اجتماعية واقتصادية وثقافية وسوى ذلك، بهدف بناء مجتمع أفضل وحياة للإنسان أفضل في جميع أبعادها ومراحلها (42).

_ تلخيص وتوجيه : إن أطروحة التغيير في فكر الإمام السيد موسى الصدر، ترتكز على مجموعة أضلاع مستقاة من الفهم الديني للإمام، وخصوبة هذا الفهم في مراودة النص الديني واستنطاقه، حيث تشكل هذه الأضلاع مباني التغيير الديني في فكر الإمام الصدر من الهدف الذي هو الله تعالى وما يفتحه هذا الهدف من مديات مستديمة التغيير إلى الموضوع الذي يقع عليه فعل التغيير، ما يفتح على الوجود الأنفسي (ما بأنفسهم) والوجود المجتمعي (ما بقوم) إلى فلسفة الدين وما تهيؤه من ارضية خصبة لحركة التغيير، إلى منظومة المفاهيم الاسلامية ذات العلاقة وما تشكله من قدرة توليد هائلة لطاقة التغيير، ومن فاعلية خاصة على مستوى تحريك عجلة التغيير ودفعها إلى الأمام، إلى الغاية وما تقدمه من فعل تسييل لأطروحة التغيير على مستوى الإجتماع الإنساني وميادينه المختلفة، وما تبرزه من مرامي تفصيلية لمشروع التغيير فيما يرتبط بتحقيق نموذج في التنمية استلّت مواصفاته من الفهم الديني للتغيير وغاياته المتعددة.

لا أعتقدن أن إشكالية التغيير في الفهم الديني تكمن بشكل أساسي في مقولة الأهمية أو الضرورة في قائمة المباني الكلية على مستوى بعض عناوينها في توصيفها العام، وإنما تكمن في فهم مشروع التغيير من منظار الدين على مستوى مفرداته التفصيلية وآلياته وأولوياته ووسائله، بل أيضًا في حقيقة هذا المشروع في جوهره الأساس وغاياته الأساسية وطبيعة تسييل هذا الفهم في الإجتماع الإنساني، أي في القدرة على تطبيق هذا الفهم في الواقع الإجتماعي الشائك وملابساته وتعقيداته المختلفة.

ومن هنا فإن أي تنظير لأطروحة التغيير بحسب الرؤية الدينية تحتاج إلى فهم أصيل وعميق ومنهجي للدين، يتجاوز تراكمات التاريخ وإسقاطات الحاضر، ليغوص في مراد النص الديني مستنطقًا إياه لا مسقطاً عليه، مستبعدًا الكثير من تفاسير هذا النص التي تشكلت في ظروف وملابسات تاريخية أسهمت في حرف تلك التفاسير وغربتها عن مرامي النص ومراده.

كما إن مشروع التغيير يحتاج إلى رؤية نافذة للواقع وملابساته وتعقيداته المختلفة، بما يسمح لهذا المشروع القيام بعملية وصل دقيق ما بين الرؤية والواقع، لينتج عنها مشروعًا يحاكي الدين في مقاصده ومراميه ولا يعاني الإنفصام عن الواقع وإشكالياته.

ومن هنا كان الإبداع الذي مارسه الإمام الصدر على مستوى فهمه للدين ودرايته بالواقع، وذلك الوصل المبدع الذي أنتج مشروعه في التغيير، وما أحدثه هذا المشروع من تحولات جذرية في المجتمع المراد تغييره، ومن تأسيس لمرحلة متقدمة في عملية التغيير رغم المعيقات وإشكالية الوسائل (43) وقلة الإمكانات وصعوبة التحديات وظلم القريب والبعيد.

___________________________

1- الإمام السيد موسى الصدر، أبجدية الحوار محاضرات وأبحاث للإمام السيد موسى الصدر، إعداد وتدقيق حسين شرف الدين، ط2، بيروت، مركز الإمام موسى الصدر للأبحاث والدراسات، 2007م، ص 191؛ مخطوط بعنوان: التغيير ضرورة حياتية، إعداد مركز الإمام موسى الصدر للأبحاث والدراسات، ط1، بيروت، 2011 م ، ص 14- 15.

2- م.س.

3- م. س؛ أبجدية الحوار: محاضرات وأبحاث للإمام السيد موسى الصدر، م س، ص 192.

4- م. س؛ أبجدية الحوار: محاضرات وأبحاث للإمام السيد موسى الصدر، م س، ص 192.

5- أبجدية الحوار: محاضرات وأبحاث للإمام السيد موسى الصدر، م س، ص 191- 193؛ التغيير: ضرورة حياتية، م س.

6- م س.

7- التغيير ضرورة حياتية، م س، ص 7 و 10.

8- م س.

9- م س، ص 87.

10- يتناول الإمام الصدر هذا المعنى في محاضرة خاصة يستدل فيها بأدلة عديدة على الجانب الروحي في شخصية الإنسان. أنظر: موسى الصدر والخطاب الإنساني، مركز الإمام موسى الصدر للأبحاث والدراسات، ط1، بيروت، 2009 م، (محاضرة بعنوان: جانب الإنسان الروحي والجسمي في العالم الآخر) ص 190- 204

11- التغيير ضرورة حياتية، م س، صص 13- 15؛ أبجدية الحوار: محاضرات وأبحاث للإمام السيد موسى الصدر، م س ص 190-191

12- التغيير ضرورة حياتية، م س، صص 17.

13- موسى الصدر والخطاب الإنساني، م س، صص 104- 107؛ يمكن الرجوع أيضاً: طه غسان فوزي، النهوض الحضاري في فكر الإمام موسى الصدر ط1، بيروت، معهد المعارف الحكمية، 2007 م، صص 38-41.

14- التغيير ضرورة حياتية، م س، ص 15.

15- م س، ص 20.

16- الحر العاملي، الفصول المهمة في أصول الأئمة، تح: القائيني محمد، ط1، قم، مؤسسة معارف اسلامى امام رضا (ع)، 1418 ه ق، ج 4، ص 320.

17- التغيير ضرورة حياتية، م س، ص 7-8 و 20-21.

18- م س، ص 15.

19- موسى الصدر والخطاب الإنساني، م س، ص 178- 179.

20- التغيير ضرورة حياتية، م س، ص 15- 16.

21- م س، ص 16.

22- م س

23- الإمام السيد موسى الصدر، تقرير إلى المحرومين، ط2، بيروت، مركز الإمام موسى الصدر للابحاث والدراسات، 2009 م، ص 17-18؛ النهوض الحضاري في فكر الإمام موسى الصدر، م س، صص 97-99.

24- أنظر: هيدوس فاطمة صوان، المرأة في فكر الإمام السيد موسى الصدر، ط1، بيروت، دار الأمير 2009 م، ص 81- 82

25- موسى الصدر والخطاب الإنساني، م س، ص 444- 445.

26- حوارات صحفية؛ تأسيساً لمجتمع مقاوم، مركز الإمام موسى الصدر للأبحاث والدراسات، ط2، بيروت، 2007 م، ص 81؛ التغيير ضرورة حياتية، م س، ص40.

27- التغيير ضرورة حياتية، م س، ص 39- 40.

28- سورة النجم، آية 39- 40

29- التغيير ضرورة حياتية، م س، ص 28

30- المجلسي، بحار الأنوار، بيروت، مؤسسة الوفاء، ج 22، ص 465.

31- التغيير ضرورة حياتية، م س، ص 7.

32- أنظر: مسيرة الإمام السيد موسى الصدر، إعداد وتوثيق يعقوب ضاهر، ط1، بيروت، دار بلال، 2000 م، ج 1، ص 358؛ أبجدية الحوار: محاضرات وأبحاث للإمام السيد موسى الصدر، م س، ص 130.

33- التغيير ضرورة حياتية، م س، ص 47.

34- م س، ص 7.

35- الإمام السيد موسى الصدر، أبحاث في الإقتصاد، ط1، بيروت، مركز الإمام موسى الصدر للأبحاث والدراسات، 2007 م، ص 213؛ تأسيساً لمجتمع مقاوم، م س، ص 412- 413.

36- التغيير ضرورة حياتية، م س، ص 24.

37- م س، ص 7 و 21.

38- م س، ص 17 و 24.

39- م س، ص 10 و 20.

40- أنظر مثلاً: م س، ص 39.

41- أنظر: شرف الدين حسين، التنمية في مجتمع مضطرب الإمام الصدر والمجتمع المقاوم، ط1، بيروت، مركز الإمام موسى الصدر للأبحاث والدراسات، 2007م، ص 9-11

42- للتوسع أكثر راجع: التمنية الإنسانية: أبعادها الدينية والاجتماعية والمعرفية، ط1، بيروت، مركز الإمام موسى الصدر للأبحاث والدراسات، 2006 م، المحور الثاني بعنوان: البعد الديني للتنمية الإنسانية، والمحور الثالث بعنوان: التنمية الإنسانية في فكر الإمام الصدر وتجربته.

43- التغيير ضرورة حياتية، م س، ص 22؛ تقرير إلى المحرومين (نص البيان الذي ألقاه الإمام السيد موسى الصدر في مؤتمر صحفي عقده بتاريخ 11/9/1975)، ط2، بيروت، مركز الإمام موسى الصدر للأبحاث والدراسات، 2009 م، ص 10.