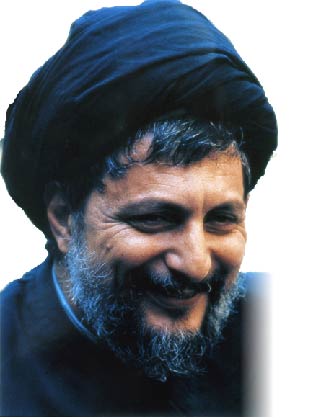

* محاضرة للإمام موسى الصدر في استقبال أيام الحج، تسجيل صوتي من محفوظات مركز الإمام موسى الصدر للأبحاث والدراسات.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين.

في هذه الأوقات، أمامنا مناسبات عديدة للتحدث عنها:

أولًا، شهر ذي الحجّة هذا الشهر المبارك، الذي فيه أعمال الحجّ ومناسك الحجّ، وكان الشهر محترمًا في أيام الجاهلية قبل الإسلام. وكما تعلمون، العرب قبل الإسلام، كانوا يعانون من مشكلة الثارات وعدم الأمن شيئًا كثيرًا. فوجدوا بأن هذه الثارات وهذه المحاولات التي تسلب من الحجّاج وقت الحجّ وفرصة الحجّ، فكروا أن هذه الأمور، تحول دون نشاط الحركة والحجّ عند قبائل العرب، خاصة وأن أكثر الحجّاج كانوا من القبائل العربية المحيطة بمكة. بل كان بعض الناس، حتى من غير العرب، يقصد مكة ويحجّ إليها.

وحتى لا تحول قلة الأمن وطغيان الثارات وأمثال ذلك، دون الحجّاج، اعتبروا شهر ذي الحجّة، وشهر ذي القعدة الذي هو قبل ذي الحجّة، وشهر محرم الذي هو بعد ذي الحجّة، اعتبروها أشهرًا حرمًا؛ القتال فيها محرم والأمان فيها موفور، حتى يتمكن الحاجّ أن [يترك] بلده أو بيته أو قبيلته فيصل إلى مكة ويحجّ، ثم يرجع إلى بلده. وحسب السير والتنقلات في سابق الزمن، اعتبروا أن شهرًا وكسورًا قبل الحجّ وشهرًا وكسورًا بعد الحجّ، كافية لتوفير الأمن والسلامة للزوار وللحجّاج. ولهذا سمّوا هذه الأشهر الثلاثة، بالأشهر الحرم. واعتبروا أن القتال والتعدي محرمان [فيها]. كما أنهم اعتبروا شهر رجب موعدًا للعمرة المفردة فمن يريد أن يعتمر يحتاج إلى شيء من الوقت، ولهذا جعلوا الأشهر الحرم أربعة.

ولكن الأطماع والمنافسات والعناد والطمع في الانتصار، كانت تحول دون تنفيذ هذا الحكم، وهذه الاتفاقية بينهم. فكانت القبيلة مثلًا، ترى نفسها أنها اقتربت من الانتصار على خصمها، وجاء شهر ذي القعدة، فإذا أرادت أن تقعد عن الحرب، فيمكن للخصم أن يتهيأ خلال هذه الأشهر، ويعيد الكرة وينتصر... مع أن الحرب لو استمرت فإن هذه القبيلة ستنتصر. ولهذا كانوا يرغبون في أن تتأجل الأشهر الحرم بعض الوقت، حتى يصلوا إلى نتائج نشاطاتهم وحروبهم.

هذا الأمر أدّى إلى تكوين شيء سمّوه بالنسيء؛ فكانوا يؤجلون الشهر، ويغيّرون الأسماء، ويحرّفون الكلم عن مواضعه. وطريقة النسيء كانت تجري في منى؛ هناك عائلة أو أشخاص معينين، كانوا يقفون بمنى بمشهد من الناس ويعلنون عن تأجيل الشهر الحرام إلى شهر آخر، مثلًا، كانوا يؤجلون شهر ذي القعدة إلى شهر ربيع الأول، ويقدمون شهر ربيع الأول إلى شهر ذي القعدة، حتى يستمرّوا في القتال.

لأن الحقيقة، أن العناد والطغيان والغضب حينما يشتدّان فلا يحول دونهما شيء؛ والإنسان حينما يريد أن ينفِّذ مآربه، يتصرف بكلّ غالٍ ورخيص ويستعمل كلّ شيء في سبيل تحقيق غايته؛ وهذا من الخطر العظيم على الإنسان.

الإنسان في حالة عادية تجده رجلًا مؤمنًا صالحًا، حتى إذا غضب أو طمع، حينئذ تجد أنه يتصرف تصرفات لا تصدر عنه في غير هذا الوقت. وإذا جعلته أمام محرّم أو محلل، أو حدّ من حدود الله، يريد أن يفسر الحكم والحدّ وحدود الله حسب رغبته وحسب مصلحته. فتجد الإنسان يغتاب غيره، شخص يتكلم ضد شخص آخر ويغتابه؛ فإذا قلت له: يا أخي الغيبة حرام، لماذا تغتاب رجلًا مؤمنًا في غيابه؟ ماذا يقول؟ يحاول أن يفتش عن فتوى لحلّية هذا العمل. فيقول لك مثلًا: هذا الرجل الذي أنا أغتابه هذا حلال غيبته، لماذا حلال غيبته؟ لأنه متجاهر بالفسق، فصارت الغيبة، غيبتين؟ أليس كذلك؟ أول شيء تكلمت عنه، والشيء الثاني اعتبرته متجاهرًا بالفسق، فصار أكثر من ذنب.

وهكذا الإنسان في أطماعه وعند عناده، يتصرف ولا يملك العدالة في التفكير والاتزان في الموقف. ولهذا، القرآن الكريم ينذرنا ويذكرنا بأن الإنسان العادل المؤمن هو الذي يملك نفسه وأعصابه في وقت الغضب، وفي وقت الطمع وفي وقت الشهوات وفي وقت المصائب والأحداث.

هذه الأبحاث التي مرت في الأسابيع الماضية. وتكلمنا أن من آثار المؤمن ومن ظواهر المؤمن أن يبقى على إيمانه، وعلى تمسكه، وعلى اتزانه، في هذه الأوقات الحرجة. أما الحديث الذي يقول: "الدين المعاملة"، فلا يقصد أن يقول إن الدين، ليس صلاة ولا صيامًا، بل الدين المعاملة، إنما يقصد أن يقول إن الصلاة والصيام والواجبات العبادية، هي مرحلة ضرورية من الدين والإيمان. ولكن الإنسان المؤمن الذي يصلي ويصوم قد يقع في معاملة، فيجد نفسه أنه يخسر إذا كان متزنًا عادلًا؛ فهنا إذا وقف أمام شهواته، وإذا ما ارتكب المحرّم، يعتبر متدينًا بالدين الصحيح. أما إذا كان في صلاته وصيامه، وتصرفاته العادية رجلًا مؤمنًا، متزنًا، عادلًا ولكن حينما يصطدم بمصالحه الخاصة تجده أنه ينحرف، طبعًا هذا دليل على أن الدين ليس عميقًا في نفسه.

فإذًا، كيف نتمكن أن نعرف الناس؟ وكيف نتمكن أن نعرف أنفسنا؟ هل نحن مؤمنون بجدّ أو لا؟ نجرّب حالنا عند الأحداث، عند المصائب، عند الخسائر، عند الأرباح، عند الانتصار، الأبحاث التي مرّت علينا. فهؤلاء القوم... القبائل العربية قبل الإسلام وحول مكة، كانت تتحارب وتتصارع. وكانت مكة، تجارتهم ومجدهم وعزّهم، وحجّ بيت الله كان بالنسبة إليهم مدخل الرزق، ووسيلة للأمان والسلام والأرباح. فحينما رأوا، أن هذه الثارات والمشاكل تحول دون مجيء الحجّاج، فرضوا على أنفسهم أشهرًا حرمًا.

ولكن مع ذلك ما كانوا يتمكنون أن يملكوا أنفسهم. فعندما كانت قبيلة تحارب قبيلة، وتكاد تنتصر عليها، وإذ بشهر ذي القعدة [يأتي]، هذه القبيلة تفكر أنها ستنتصر بعد خمسة أيام مثلًا فكيف تترك خصمها حتى يتهيأ بعد أشهر وتعود الكرة؟ ولهذا، كان لا بأس، إذا [كان] هناك حكم هو إيقاف العمل في شهر ذي القعدة. فنحن نفترض ونعتبر أن شهر ذي القعدة أجّل إلى شهر ربيع الأول. وهذا هو الذي يسميه القرآن بالنسيء ويقول: ﴿إنما النسيء زيادة في الكفر﴾ [التوبة، 37]. ولا شك، أنه كان يكشف عن عنادهم ولجاجهم واستمرارهم في الخصومة، وعدم وقوفهم عند حدود الله.

والقرآن الكريم أقرّ الأشهر الحرم، ثم اعتبر النسيء زيادة في الكفر. كما أن القرآن الكريم أصلح شريعة الحجّ، وجعلها كما سنّها إبراهيم (عليه السلام). لأنكم تعلمون أن شريعة الحجّ ودعوة الناس إلى الحجّ، والطلب من الناس أن يطوفوا حول الكعبة، وليسعوا بين الصفا والمروة، ويخرجوا إلى عرفات ومنى، والمزدلفة من شريعة إبراهيم (عليه السلام). ولكنهم حرفوا الكلم عن مواضعه، وغيروه، وبدلوه، فكانوا يستعملون طرقًا أخرى في كلّ شيء.

مثلًا، أليست الكعبة حسب النصّ القرآني، أن إبراهيم وإسماعيل (عليهما السلام) خُوطبا من قبل الله سبحانه وتعالى وقال لهما الله: ﴿طهّرا بيتي للطائفين والعاكفين والركّع السجود﴾ [البقرة، 125]؟ أليس إبراهيم (عليه السلام) نفّذ أمر الله، وجعل بيت الله مقرًا وقبلة لكلّ من يعبد الله؟ كانت الكعبة رمزًا لعبادة الله الواحد الأحد، وكانت أول بيت وضع للناس، ولكن مع ذلك الأهواء والأطماع، غيرت موقف الكعبة، ووضع الناس أمام الكعبة. فجعلوا الكعبة بيتًا لعبادة الأوثان والأصنام. ووضعوا فيها أصنامًا كلّ قبيلة وضعت فيها أصنامها. وكان في الكعبة، داخل الكعبة، وعلى جدرانها، أصنام عديدة، تلك الأصنام التي حطمها أمير المؤمنين (سلام الله عليه) بعد فتح مكة، بأمر من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).

عدد الأصنام التي كانت في مكة، تتجاوز العدد العادي: هبل، يغوث، يعوق، نسر، ود، عزى، لات، مناة، وأمثال ذلك. كلّ قبيلة كان لها صنم. هكذا غيروا الكعبة التي كانت مقرًا لعبادة الله، وقبلة لعبادة الله. غيروها وجعلوها بيتًا للأصنام ولكي يحرفوا ويغيروا ويبرروا أعمالهم وتصرفاتهم، كانوا يقولون: نحن لا نعبد الأصنام، ولكن هؤلاء شفعاؤنا عند الله.

ونفس الفكرة، كانت عندهم بالنسبة للتلبية. الآن -رزقنا الله جميعًا- حينما نلبس ثوب الإحرام في الميقات، حينما الحاج يصل إلى الميقات، ويلبس ثوبي الإحرام، يقول في حالة الإحرام، وفي نية الإحرام: لبيك اللهم لبيك، إن الحمد والنعمة لك، لا شريك لك لبيك، هذا ما نقول. وكان إبراهيم (عليه السلام) يكلّف ويشرّع، ويسنّ بأمر من الله هذه التلبيات المعروفة. أما القبائل الوثنية التي انحرفت نتيجة للأهواء والأطماع. كانوا يقولون: لبيك لا شريك لك إلّا شريكًا هو لك تملكه وما ملكت... لك شريك، ولكن شريك مملوك لك، لا تزعل يا ربّنا.

وهكذا نجد أن تصرفاتهم، في الطواف، وكيفية اللبس، وصلاتهم، وأصواتهم، ومكاؤهم وتصديتهم، والسعي بين الصفا والمروة، وذبحهم، وتقديم الضحايا إلى النار وأمثال ذلك؛ كلّها تغيرت وتبدلت. وهذا هو الخطر الكامن وراء كلّ أمة، ووراء كلّ قيمة من قيم الأمم. الإنسان في خطر تحريف كلّ شيء.

هذه نصيحة لنا، أيّها الإخوان. نحن أيضًا إذا نريد أن نستمر ونمشي وراء أهوائنا، فأهواؤنا طويلة، والشيطان خطر علينا. نحرّف الدين، ونغير الدين كما نريد. أليس هذا واقع بعض أفراد مجتمعنا: يأتي يتشارع، يحرّف الموضوع، تطلب منه الشهادة، يغير الشهادة. فإذا أراد أن يتكلم كلمة، يطور الكلمة، يفسر الدين كما يشاء، يحلل الحرام، يحرم الحلال.

الدين! دين الله الذي هو حقيقته الاستسلام لله تبارك وتعالى، أصبح ملعبة بيد بعضنا. هذا لا يجوز. فهذا ليس دينًا... هذه حكومة الأهواء.

القرآن الكريم يعلمنا أن نجعل مصدر جميع نشاطاتنا وأعمالنا ربنا: ﴿إن الله يحول بين المرء وقلبه﴾ [الأنفال، 24]. القلب باصطلاحهم كان مصدر الأفعال والأعمال والنشاطات. ويجب أن نرى أن الله وراء قلب المؤمن، يعني نحن بكلّ عملنا، في كلّ سيرنا في كلّ خططنا ننظر إلى رضا الله. هكذا يريدنا ربّنا. ﴿أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم﴾ [الجاثية، 23]. الإيمان لا يفيد، والعلم لا يفيد، والمعرفة لا تفيد، للأشخاص الذين يتصرفون في دينهم بأهوائهم، ورغباتهم، ويغيرون الأمور كما يريدون. ليس أكثر من الكعبة، وليس أوضح، من أن الكعبة بيت الله، وأنها مركز عبادة الله ومع ذلك غيّروها.

نفس المشكلة بالنسبة إلينا موجودة، المسجد، الصلاة، الدين، التقوى، العبادة، الإيمان، كلّ هذه المسائل، وعندما تكون الأهواء طاغية علينا، ونريد أن نعبد أهواءنا دون الله؛ فلا شك أننا نغلب أهواءنا على الله سبحانه وتعالى، وننحرف. نحن كلّنا في خطر عظيم من هذه الناحية. لا أستثني نفسي أيّها الإخوان، ولا أستثني المؤمنين بينكم؛ كلّ إنسان في هذا الخطر. حينما يقف أمام حكم ديني، يخسر من تنفيذه، تجد أنه يحرّف، ويطور، ويتصرف، ويبرر موقفه، ويرى نفسه على حق.

هذه المشكلة، القائمة، الدائمة، التي كانت هي مشكلة البشر، والقرآن الكريم ينذر ويؤكد، أيّها الناس، لا تعبدوا أهواءكم، لا تجعلوا أهواءكم إلهًا لكم من دون الله: ﴿من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم﴾ [الجاثية، 23]. انتبهوا! لا تدعوا أهواءكم، وغاياتكم، ورغباتكم تتحكم فيكم، وإلّا لن ينفعكم الدين، ولن ينفعكم الصلاة والصيام، ولن تنفعكم العبادات، لن تستفيدوا من شيء. إذًا، أنت تنطلق، وتتحرك، وتتصرف، وتقول، وتسكت، وتعمل... ووراء كلّ هذه النشاطات، أهواؤك ورغباتك، فلن ينفعك هذا شيئًا.

هكذا حرّفوا الحجّ. ونحن إذا كنا وراء أهوائنا، هل الكعبة أشرف من الصلاة؟ الكعبة أشرف من المؤمن؟ الكعبة أشرف من عرض المؤمن؟ الكعبة أشرف من جماعة المؤمنين؟ الكعبة أشرف... كلّ الدين مثل بعضه. وكما أنهم حرّفوا الحجّ، فالأهواء يمكن أن تجعلنا نحرّف الدين، نحرّف الصلاة، نحرّف الصيام، نحرّف الحلال والحرام؛ هنا الخطر يحدق بنا والشيطان، أيّها الإخوان، كما ورد في بعض الروايات تنزّل وتشرح وتوضح لأوساط الناس معنى الشيطان. [منها] أن النبي موسى (عليه السلام) التقى بالشيطان مرة، فوجد أمامه حبالًا... بعض هذه الحبال صغير ناعم، وبعضها ثخين كبير قوي... وجد أمام الشيطان خيوطًا، ووجد أمامه جنازير كبيرة فسأل لماذا تلك الحبال عندك، قال: إنها لأجل سحب الناس وجرّهم إلى الضلال. قال: طيب! ولمن هذه؟ وهو يقصد الحبال الصغيرة... هذه للناس الضعفاء في الإيمان لأسحبهم بسهولة.

طبعًا! هذا مثل، لكنه مثل واضح. فهناك أناس يمكن سحبهم بسهولة من الحق إلى الباطل وإلى الضلال والانحراف. وهناك أناس أكثر قوّة؛ فلذلك هم بحاجة إلى حبال، وهناك أناس آخرين بحاجة إلى جنازير، وهناك ناس بحاجة إلى أشياء أخرى، وهكذا القصة طويلة في الحديث الكريم.

أقصد أن لكلّ واحد منا شبكة. لك شبكة، ولي شبكة، وللحاج شبكة، وللشيخ شبكة، وللشاب شبكة، وللمرأة شبكة، وللرجل شبكة. الشيطان مجهز لأن جميع عناصر الشر من جنود الشيطان. فالشيطان يسخِّر لانحراف الإنسان، المرأة، والأولاد، والبستان، والمصلحة، والطمع، والشهوة، والغضب. ويستعمل كلّ هذه الوسائل لأجل سحب الإنسان. وكان الشيطان من أول الأمر يتصرف هكذا؛ فلا تسأل ما هو الشيطان؟ لأن البحث في حقيقة هذه المسائل لا يفيدنا. هذا الشيء الذي نشعر به، كلّ واحد منا يشعر به ويلمسه تمامًا، بأنه في طريقه، في خطه، في سبيله يصطدم مع مغريات، مع وسائل الانحراف، مع المصالح الخاصة... يعبر عنها الإمام الحسين (سلام الله عليه): والدين لعق على ألسنتهم، يلوكونه ما درّت معائشهم، فإذا مُحّصوا بالبلاء، قلّ الديانون. هنا، يبدو المؤمن، إذا مُحّص بالبلاء، إذا مصلحته وقعت في خطر، إذا أهانه أحد، إذا تصرف معه أحد تصرفًا ما شجعه... ما أعجبه، هنا يبدو الإيمان. وإلّا! الإيمان في حالة عادية، كلّنا مؤمنون ولله الحمد، الإيمان الصحيح يبدو في حال اصطدامنا بمصالحنا وأهوائنا، في حال غضبنا، في حال رغباتنا. نجرب حالنا! هل نحن غير العرب، الذين كانوا قبل الإسلام، وكانوا يحرّفون ويغيرون الحجّ لأجل الانتصار على خصومهم.

وهكذا النبي الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) طهّر من جديد... ونفّذ وصية إبراهيم، وطهّر بيت الله للطائفين والعاكفين والركع السجود، وغيّر عاداتهم، ومنعهم مما كانوا عليه، وجعل هذه السُّنة المطهرة، والشريعة الطاهرة، التي هي بأيدينا... ونتمنى أن الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعًا لهذا الشيء.

فإذًا، الحجّ في هذا الموسم، أساسًا، من شريعة إبراهيم. وأعاد محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى هذه الشريعة روحها، وطهّرها ونظّفها، وجعل الناس يحجون حجًا صحيحًا، كما نحن اليوم موفقون فيه بإذن الله. ونرجو أن الله يوفقنا ويوفقكم جميعًا لهذا العمل المقدس، الذي هو ليس مشروطًا بكبر السن ولا بالغنى الفاحش، وأظن أن كثيرًا من الناس يجب عليهم الحجّ، وهم لا ينتبهون.

وأما هذه الأيام -العشر الأول من شهر ذي الحجّة- هذه الأيام يسميها القرآن الكريم بـ: ﴿أيام معدودات﴾ [البقرة، 203]، العشر الأول من شهر ذي الحجّة، من أعظم أيام الله، ومن أعظم أيام السنة. وصيام هذه الأيام مستحبّ استحبابًا أكيدًا، ما عدا يوم العيد كما تعلمون. وهكذا هناك أذكار خاصة، وصلوات خاصة بين صلاة المغرب والعشاء. وذكر معين، يذكرنا هذا الذكر بقضية النبي موسى (عليه السلام)، حينما خرج إلى الطور، وكان وعد الله الثلاثين يومًا، ووعد قومه بأنه سوف يعود بعد ثلاثين يومًا. ولكن اختبار الله، وامتحان الله أجّل ثلاثين يومًا إلى أربعين يومًا: ﴿وأتممناها بعشر فتم ميقات ربّه أربعين ليلة﴾ [الأعراف، 142]، فبقي موسى (عليه السلام) أربعين يومًا، بعيدًا عن أهله وعن قومه. وخلال هذه الفترة، غياب موسى (عليه السلام)، سبب وكان وسيلة لاستغلال بعض المنحرفين، فجعل الناس ينحرفون، فرجع ووجد ما لا يعجبه، كما تعلمون في القصة المشهورة.

هذه الأيام العشرة، التي هي أيام مباركة نحترمها، ونتوسل إلى الله سبحانه وتعالى، بصيامها وبصلاتنا فيها، وبطهارة ألسننا وقلوبنا، وبتوجه قلوبنا إلى حجاجنا الذين ذهبوا وراحوا إلى الحجّ، ونتمنى أن يكون لنا من الثواب شيئًا لأنكم كما تعلمون الراضي بعمل قوم، منهم.

فنحن، ما توفقنا للسفر إلى الحجّ، ولكن نقصد ذلك، ونرغب في ذلك، ونعزم بأن الله إذا استطعنا، وإذا مكننا من الحجّ، نتشرف بإذن الله، يكون لنا هذا الأجر على شرط أن نحترم هذه الأيام المباركة ونعتبر حالنا في حجّ روحي. كما أن الحاج سافر، وانقطع عن بيته، عن أهله، عن ملابسه، عن راحته، عن أهوائه... نحن أيضًا، ننقطع عن هذه الأشياء بالصيام، بالمحافظة على اللسان، بالوقوف أمام رغباتنا، وأهوائنا، وبعدم التصرف الحر كما نحن نريد أن نتصرف في كلّ مكان، وحينئذٍ لنا من ثواب الحجّ، ما لنا من نعمة الله سبحانه وتعالى ورحمته وفضله.

ثم في هذه الأيام، نحن نتذكر أن القافلة الحسينية (عليها سلام الله) وصلت إلى مكة، وبقيت في مكة إلى يوم الثامن من شهر ذي الحجّة. والإمام الحسين (عليه سلام الله) ترك الحجّ يوم الثامن من شهر ذي الحجّة، يوم التروية، لماذا ترك مكة وفي هذا الوقت؟ كان في ذلك أسباب ظاهرية، وأخرى خفية.

أما السبب الظاهري، فكما قال: إن يزيدًا بعث بجماعة يحملون السلاح تحت الأحرام، ويريدون أن يريقوا دم الحسين (سلام الله عليه) أينما وجدوه، ولو وجدوه في بيت الله الحرام. والإمام الحسين (سلام الله عليه) بالرغم من قيمته، وعظمته، وكرامته عند الله، لا يكون إلّا وسيلة لتكريم شعائر الله ولتعظيمها، ولتكريم بيت الله الحرام، ولهذا لا يرضى الحسين أن يراق دمه في بيت الله الحرام... لعلّ هذا يصبح سنة في تاريخ المسلمين، فيتجرأوا على هذا العمل وعلى أنواع هذا العمل. ولهذا فضّل أن يخرج من مكة، حتى إذا وقعت مؤامرة، وحصل اغتيال الإمام الحسين (سلام الله عليه) يكون هذا خارج مكة.

ومن الناحية المعنوية والأسباب الخفية أن الحسين (سلام الله عليه) حينما يخرج مع قافلته، يوم التروية، ويوم التروية، ترى أن الحجّاج، إما هم مجتمعون في مكة، وإما مقبلون عليها من كلّ جانب. الإمام الحسين حينما يخرج من مكة يسلك طريق الغدير إلى الجحفة، وهي طريق واحد، ومن هناك كان ينقسم الحجّاج: الحجّاج المدنيون، الحجّاج اليمنيون، الشاميون، المصريون، العراقيون، ينفصلون كلّ إلى مكان ما. إذًا، الحجّاج كلّهم مقبلون، والإمام (سلام الله عليه) حينما يخرج من مكة، فالحجّاج الموجودون في مكة، يرون الإمام، ثم أنه حينما يخرج إلى الجحفة في هذه الطريق [فإن] أيّ إنسان يحجّ يرى الإمام في هذه الفترة وبمجرد... لا يجب أن تكون قافلة كبيرة أو موكب، الحجّاج يقبلون على الحجّ ويتقدمون إلى الكعبة، فإذا وجدت طفلًا يرجع من مكة يلفت نظرك فكيف إذا كانت قافلة كبيرة؟

فكان الناس ينظرون إلى هذه القافلة ويتعجبون، سبحان الله! يوم التروية والإنسان في مكة، وغدًا الوقوف في عرفات! فكيف تخرج هذه القافلة؟ من هذه القافلة؟ روح الفضول عندهم، الرغبة في التعرف تثيرهم. فيسألون: من هذا؟ فيقولون: هذه قافلة الحسين (سلام الله عليه). والحسين ابن بنت رسول الله وريحانته، وبعد ذلك صحابي من أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم). فإذًا، لا يمكن أن يفسروا موقفه تفسيرًا خاطئًا. فكانوا يتساءلون عن السبب لخروج الإمام الحسين. وسرعان ما كانوا يطلعون بأن يزيد عمل مؤامرة وحاول قتل الحسين (سلام الله عليه)، والحسين ما رضي ولهذا يخرج.

وهكذا قام الإمام الحسين بحملة دعائية توعوية قوية جدًا، لأنه بهذه العملية أثبت للناس كافة، وللمسلمين عامة، أن هذا الخليفة لا يحترم الكعبة، ولا يحترم دماء المسلمين، ولا يحترم الحرم، ولا يحترم الأشهر الحرم. فإذًا، بهذا العمل بالذات، أثبت الحسين خروج يزيد عن الخط، وانحرافه عن أمانة الله، وأمانة الأمة، وهكذا تبين للعالم بموقف الحسين ما تبين. وهذه الخطوة الإمام الحسين (سلام الله عليه) كان يستعملها و[الأئمة] كلّهم كانوا يستعملونها إثباتًا للحق؛ ما كانوا يوفرون طاقة إلّا ويصرفونها في سبيل إعادة الحق، ويجاهدون، ويبذلون الغالي والرخيص في سبيل إثبات دين الله وتدعيم دعائم الحق والعدل بأيّ وسيلة كانت.

كما أننا في هذا اليوم، نتذكر أن أمامنا شخصًا آخر أيضًا في مثل هذه الأيام وهو مسلم بن عقيل (سلام الله عليه) الذي ترك في مثل هذه الأيام... -كما تعرفون- الإمام الحسين (سلام الله عليه) بعثه لكي يلبي طلبات أهل الكوفة لأنهم أرسلوا الرسائل، فبعث مسلمًا وأخذ منهم البيعة. ولكن هؤلاء الذين بايعوا مسلمًا، وبايعوا الحسين (عليه السلام) عن طريق مسلم بن عقيل، حينما دخل ابن زياد [الكوفة] واستعمل الطرق الخاصة به من التهديد، والتطويع، ودفع الأموال، وحرب الأعصاب، عادوا وتركوا مسلمًا (سلام الله عليه) وهو في مثل هذه الأيام بالذات، في الليل، يخرج من بيت إلى بيت خائفًا، لا يحميه أحد، ولا يؤويه أحد، ولا ينصره أحد. وهو وحده، بين هؤلاء الناس، إلى أن تمكن ابن زياد من اكتشاف مركزه ومكانه، في بيت معين، فخرجوا لقتله، واستُشهد في اليوم السابع من هذا الشهر، يعني خلال هذا الأسبوع.

وهذه المأساة، أيضًا أمامنا، مأساة الحق والعدل والمثالية المتناهية، والأخلاق السامية من جانب، ومن جانب آخر، الغدر، والمكر، والخيانة، والجبن، والمؤامرة. لماذا أقول إن الموقفين متقابلان؟ لأنكم تسمعون حتمًا أن ابن زياد حينما دخل مدينة الكوفة، دخل وحده. وحينما حاول أن يخوّف الناس، ما كان معه وسائل ولا أسبابًا، وإنما كان يقول إن جيش أمير المؤمنين سوف يأتي؛ فبمجرد سماع هذه الكلمة الناس خافوا. فممَ يخافون؟ لم يكن أمامهم سيف ولا جيش، وإنما تدبير. وهم كانوا يعرفون أنه من غير الممكن وصول جيش يزيد إلى الكوفة بهذه السهولة. خوّفهم، فأصبحوا جبناء، ثم غشّهم بالأموال ووزع عليهم الأموال.

وأكثر من هذا، إن السيرة العربية، العادة العربية السابقة التي كانت سيرة آبائهم وأجدادهم، أنه على الأقل، آووا هذا المسكين، لا تنصروه؟ فليكن! لكن أبقوه في بيوتكم. ما آووه، وما كانوا يستقبلونه.

ولكن في مقابل هذا الموقف اللئيم، ترى موقفًا كريمًا من مسلم (سلام الله عليه) حينما سيطر على ابن زياد. أول ما دخل وبعد فترة، ذهب إلى عيادة المعروف في بيت هاني بن عروة. كان يتمكن من ابن زياد وقت الذي كان جالسًا على فراش هاني أن يخرج مسلم (عليه السلام)... شريف بن أعور في بيت هاني بن عروة، راح لزيارة ولعيادة شريف بن أعور، صديقه كان من قديم الزمن، فهاني صاحب البيت، قال لمسلم قفْ وراء الحائط، ومتى أُشِر لك أدخل واقتل الرجل حتى ننتهي، فتمكن مسلم (عليه السلام) من قتله ومن السيطرة عليه، ولكن ما أحبّ أن يغدر وأن يغتال. هذا الموقف العجيب النبيل من مسلم، مقابل ذلك الموقف اللئيم الأناني من الجماعة.

في هذا اليوم، نحن نقف أمام هذه المناظر، وأمام هذه الذكريات. ولا شك أننا يجب أن نستلهم، وأن نتعلم وأن نتذكر، وأن نعلم أن الدنيا سواء كانت لمسلم أو لابن زياد أو ليزيد أو للحسين، سوف تنتهي، ولا يبقى منا إلّا ذكرنا، ولا يبقى منا في الحقيقة إلّا رضا الله أو غضبه، ولا يبقى لنا إلّا جزاء أعمالنا.

فإذًا، لو كان مسلم يقتل ابن زياد، ويحكم الكوفة، ويحكم الحسين (سلام الله عليه)، كان يبقى بعدها عشرة أو خمس عشرة سنة، كم كان يبقى بعد ذلك؟ ولو كانت العملية بالعكس، ابن زياد ويزيد، كم عاشا بعد الحسين (سلام الله عليه)؟ كم سنة؟ فإذًا، الدنيا تنتهي، والحياة الدنيوية عندهم قد انتهت. ولكن بقي النبل يشرق كالشمس على سماء التاريخ. ونحن نجد مسلمًا مثل الشمس النبيلة الكريمة، تشرق من وراء التاريخ، وتملأ قلوبنا احترامًا وعجبًا. ولا شك أن جزاء الله أوفى.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.