المحور الأول: التنمية عربياً

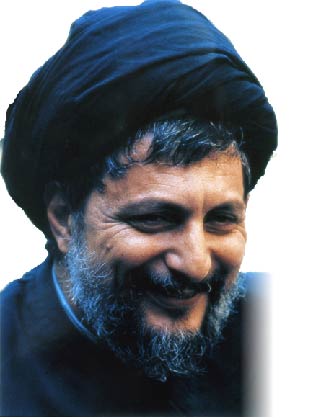

الدكتور السيد يسين

مستشار مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية

مقدمة:

الأسئلة التي تطرحها الثقافة العربية في الوقت الراهن متعددة ومعقدة ومتشابكة. وليس هذا غريباً في الواقع فتلك سمة أساسية من سمات الثقافة العربية صحبتها منذ النهضة العربية الأولى التي أعقبت الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون وما أحدثته فيها من آثار بالغة العمق، امتد نطاقها ليشمل أجزاء متعددة من الوطن العربي الكبير.

ولعلنا نجد تفسير ذلك في أن الثقافة العربية كانت متخلفة بحكم تخلف المجتمع العربي الذي واجه الحملة الفرنسية بكل ما تمثله من قوة عسكرية وتقدم علمي وتكنولوجي.

ليس ذلك فقط، ولكن بما تمثله الحضارة الغربية، ممثلة في الثقافة الفرنسية آنذاك، من قيم تقدمية في مجال الحرية والإخاء والمساواة. وذلك كله بالإضافة إلى النظم والمؤسسات العصرية مثل النظام الجمهوري والدستور والبرلمان.

ومن هنا واجهت الثقافة العربية تحديات شتى أخطرها السؤال المحوري الذي ما برح يطرح نفسه طوال القرون الماضية: لماذا تقدموا وتخلفنا نحن؟ وكيف نحقق التقدم؟ هل بتحديث الإسلام لكي يصبح عصرياً كما نادى بذلك الشيخ محمد عبده، أم ترك التراث كله واحتذاء النموذج الغربي بالكامل سياسة واقتصاداً وثقافة كما نادى بذلك المفكر المصري المعروف أحمد لطفي السيد الذي كان رئيساً لجامعة القاهرة، أم بالتركيز على التصنيع والتكنولوجيا كما نادى بذلك المفكر الاشتراكي المصري سلامة موسى؟

هذه الاستجابات الثلاث حددها المؤرخ المغربي المعروف عبد الله العروي في كتابه "الإيديولوجية العربية المعاصرة" باعتبارها ثلاثة أنماط مثالية للوعي، أطلق عليها وعي الشيخ (محمد عبده) ووعي الليبرالي (أحمد لطفي السيد) ووعي داعية التقنية (سلامة موسى).

وعلى هذا الأساس يمكننا القول أن أسئلة الثقافة العربية في بداية النهضة العربية الأولى كانت: أي نموذج حضاري نحتذيه؟

ثم جاءت النهضة العربية الثانية في الخمسينيات، بعد أن استقلت أغلب البلاد العربية وتحررت من الاستعمار، وكان السؤال الجوهري الذي طرحته الثقافة العربية: أي نظام سياسي نطبق؟ هل نطبق الديمقراطية الليبرالية، أم نطبق الاشتراكية؟ أم ننطلق أساساً من مسلمات التيار القومي وندعو للوحدة العربية؟

وها نحن الآن في عصر العولمة وفي مستهل القرن الحادي والعشرين، حيث تطرح الثقافة العربية على نفسها أسئلة متعددة، لعل أهمها كيف يمكن الحفاظ على الخصوصية الثقافية في عصر العولمة؟ وكيف يمكن حل العلاقات المتشابكة من الدين والسياسة؟ وكيف يمكن صياغة سياسات ثقافية فعالة لمواجهة الفكر المتطرف الذي سمم المناخ الثقافي العربي في العقود الأخيرة، وأدّى إلى الإرهاب في الدول العربية ذاتها أولاً، ثم في الدول الأجنبية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية في أحداث 11 سبتمبر الشهيرة؟

هذه مجرد عينة من الأسئلة المتعددة المطروحة اليوم على الثقافة العربية.

ولكي نجيب على السؤال المطروح علينا وهو أسئلة الثقافة العربية، لابد لنا أولاً من طرح نظريتنا التي صغناها من قبل لتفسير التغيرات التي لحقت ببنية المجتمع العالمي، قبل أن نقيّم ما جرى للثقافة العربية في الخمسين عاماً الماضية حتى وصلنا للوضع الراهن، الذي تختبر فيه الثقافة العربية اختباراً عنيفاً في ضوء ثلاثية الماضي والحاضر والمستقبل.

أولاً: تغيير العالم

لم يشأ القرن العشرون أن ينتهي ليسلم زمام البشرية إلى القرن الحادي والعشرين، قبل أن يحسم حسماً نهائياً المناظرة الكبرى التي دارت في جنباته بين الرأسمالية والماركسية. وليس هناك من شك في أن ثورة اكتوبر التي وقعت أحداثها عام 1917 في الاتحاد السوفيتي، والتي ترتب عليها نشوء نظام سياسي جديد لم يشهده العالم من قبل، كانت من أهم أحداث القرن. فلأول مرة في التاريخ تترجم إيديولوجية سياسية صاغها في صورتها النهائية مفكر واحد هو كارل ماركس إلى نظام سياسي عالمي، لم يقنع بالتطبيق في بلد واحد هو الاتحاد السوفيتي، ولكنه امتد إلى قارات متعددة. فشهدنا تطبيقاً له في آسيا حيث تبرز التجربة الصينية وفي أفريقيا وفي أمريكا اللاتينية.

ومنذ نشأ هذا النظام، شنت ضده الحملات العسكرية والسياسية والدعائية والإعلامية، وكرّس مفكرون غربيون عديدون حياتهم العلمية للهجوم عليه، وتفنيد أسسه الفلسفية ودعائمه الاجتماعية والاقتصادية. وفي مقابل ذلك قام المعسكر الاشتراكي بحملة مضادة على الرأسمالية والإمبريالية والديمقراطية الغربية، وهكذا هيمن على مناخ القرن العشرين هذا الصراع الضاري بين الماركسية والرأسمالية، والذي اتخذ أبعاداً بالغة الخطورة، تمثلت في سباق التسلح النووي، الذي وضع البشرية كلها على حافة الخطر.

ودارت المناظرة – المعركة، وكل فريق يتوعد الآخر بقرب هزيمته الكاملة. غير أن الرأسمالية أثبتت – بما لا يدع مجالاً لأي شك – قدرتها على تجديد نفسها، واستفادتها من النقد الماركسي في تطوير مشروعها، في الوقت الذي جمدت فيه الماركسية جموداً شديداً، بالرغم من المحاولات الجسورة لإنقاذ المشروع الاشتراكي من الفشل، سواء من خلال الممارسات النظرية النقدية التي أرادت أن تقدم قراءة جديدة للماركسية، ربما كان من أبرز صورها محاولة الفيلسوف الفرنسي لويس التوسير، أو من خلال الممارسة السياسية، وخصوصاً محاولة الشيوعية الأوروبية التخلي عن بعض المسلمات في سبيل التكيف مع النظام البرلماني الأوروبي، وقبول فكرة الوصول إلى الاشتراكية من خلال الانتخابات.

غير أن المحاولات نظرية كانت أو سياسية فشلت فشلاً ذريعاً، لأسباب متعددة ليس هنا مجال الخوض فيها. غير أنه من قبيل التسرع الزعم أن المناظرة بين الماركسية والرأسمالية قد حسمت نهائياً لصالح الرأسمالية. ذلك أنه – على سبيل اليقين – سقطت الشمولية كنظام سياسي، غير أن الخلط بين الشمولية والماركسية باعتبارها إيديولوجية تنطوي على عديد من القيم والأفكار، الخاصة بالعدالة الاجتماعية ومنع الاستغلال وحرية الإنسان، والعمل على تنمية كل قدراته الإبداعية، يعد خلطاً للأوراق، فكثير من هذه القيم الإيجابية وجد طريقة إلى النظرية الغربية ذاتها، لأنها تعبر عن قيم إنسانية عامة، أثبتت الخبرة التاريخية أنها جديرة بأن تتبع.

ومن هنا يمكن القول أن فهم ما حدث في العالم، لا يمكن أن يتم بشكل موضوعي لو بُنِيَ على أساس "المنهج الاستقطابي" – إن صح التعبير – والذي يميز تمييزاً فاصلاً بين الماركسية والرأسمالية، كما يتم التمييز بين الأبيض والأسود، ذلك أنه عبر مرحلة تاريخية طويلة، تمت فيها عملية التأثر والتأثير، ومن خلالها انتقلت الأفكار والتجارب إلى آخر، في صمت وبغير إعلان رسمي.

وهذه العملية البطيئة المعقدة، لا يغني في فهمها سوى مدخل التحليل الثقافي الذي يركز على أنظمة الأفكار في نشوئها وتحولها وتغيرها. ومن هنا فإن تتبع الرحلة الطويلة التي قطعها العقل الغربي بعد الحرب العالمية الثانية حتى الآن، سواء في شقّة الماركسي أو الرأسمالي، هو الذي يسمح لنا بفهم ما حدث من انقلابات سياسية وتغيرات اقتصادية. فما السياسة في النهاية سوى مشروع ثقافي، ونفس الملاحظة تسري على الانساق الاقتصادية التي تنهض في العادة على أساس مجموعة متماسكة من القيم الثقافية.

ولو تتبعنا ما حدث في العالم في الفترة الأخيرة، لوجدنا أن مقولات المنهج الجدلي تنطبق بشدة عليها. فإذا كان سقوط الماركسية يمثل الفكرة، فإن صعود الرأسمالية والزعم بأنها ستكون هي الإيديولوجية الكونية المقبلة تمثل في الواقع نقيض الفكرة. غير أننا نرى – من خلال قراءة دقيقة للتحولات العالمية – أن المحصلة النهائية ستتمثل في عملية تأليف خلاقة بين الماركسية والرأسمالية، من خلال صياغة نموذج عالمي جديد يتسم بالتوفيقية بين عناصر فلسفية وثقافية واقتصادية وسياسية كان يرى من قبل أنها متناقضة.

ومن هنا يأتي منهجنا في قراءة تغيير العالم، والذي يتمثل في التأكيد على سقوط الشمولية، والتحليل النقدي لصعود الرأسمالية، وأهم من ذلك كله تصورنا عن النموذج العالمي الجديد.

نحو حضارة عالمية جديدة

لا يمكن تحديد أثر المتغيرات العالمية المعاصرة على مستقبل الوطن العربي، بغير قراءة تحليلية ونقدية لهذه المتغيرات. وهذه القراءة تحتاج بالضرورة إلى منهج، ومنهجنا الذي نعتمد عليه هو ما يمكن أن نسميه المنهج التاريخي النقدي المقارن، مع تركيز خاص على ما يطلق عليه منظور التحليل الثقافي.

ولعل السؤال الرئيس الذي يفرض نفسه:

ما الذي جرى في العالم؟ وما هو تفسيره، وما هي صورة النظام العالمي الجديد الآخذ في التشكل الآن ببطء ولكن بثبات؟

ما الذي جرى في العالم؟

يمكن القول بأن أهم تغير حدث هو سقوط الأنظمة الشمولية التي كانت تقوم على احتكار الحزب الواحد للسلطة، وصعود موجة الليبرالية والتعددية السياسية من خلال حركة الجماهير السلمية الإيجابية، التي خرجت- مستفيدة من تيار البروسترويكا الذي أطلقه جورباتشوف- لكي تقضي على الاغتراب السياسي والاقتصادي والثقافي الذي عانت منه طويلاً.

ومعنى ذلك سقوط الأنساق السياسية المغلقة، والتي كانت تحتكر الحقيقة السياسية، وظهور أنساق سياسية مفتوحة، تتعدد فيها الأصوات، وتبرز المعارضة وتتنافس الأحزاب والجماعات السياسية.

وقد ترتب على سقوط الأنظمة الشمولية صعود موجة القومية التي كانت مكبوتة تحت غطاء الإتفاق الشكلي والرضا بالوضع القائم، وبروز الصراعات الإثنية، وكأن الصراع الطبقي قد أخلى سبيله للصراع الاثني والقومي، والسؤال هنا: هل كان يمكن لهذه التغييرات العميقة أن تحدث فجأة، أم أنه كانت لها مقدمات منذ أمد بعيد؟

لو راجعنا بدقة الأدبيات الخاصة بمشكلات التطور في كل من المجتمعات الرأسمالية المتقدمة والمجتمعات الاشتراكية في العقود الماضية، لوجدنا مفهوماً مسيطراً ، هو مفهوم الأزمة التي تمر بها كل من الرأسمالية والاشتراكية.

غير أن الفرق الجوهري هو أن التصدي للأزمة في المجتمعات الرأسمالية بكل جوانبها الاقتصادية والسياسية والثقافية كان متاحاً للمفكرين من كافة الاتجاهات بما فيها الاتجاه الماركسي، فذلك يعد من قبيل النقد الاجتماعي المشروع، الذي يتيح الفرصة للنخبة السياسية أن ترى البدائل المتاحة أمامها من ناحية، ويرفع مستوى الرأي العام من ناحية أخرى.

في حين أن التعرض للأزمة في المجتمعات الاشتراكية الشمولية في أوروبا الشرقية، كان يعد من قبيل الانشقاق والمعارضة غير المشروعة، والتي يلاحق من يمارسها بكل صور الملاحقة، وهكذا في الوقت الذي كان فيه جيل كامل من المفكرين الغربيين المختلفين في مشاربهم السياسية، يمارسون النقد العلني للنظام الرأسمالي ويشخّصون أزمته الاقتصادية والسياسية والثقافية، كان جيلاً كاملاً من المفكرين الماركسيين يُضطهدون اضطهاداً شديداً من قبل السلطات الرسمية.

وكلنا نذكر مصير المفكر جيلاس اليوغوسلافي الذي مارس النقد للنظام الاشتراكي مبكراً بكتابه "الطبقة الجديدة"، وسجن بسببه، والمؤرخ السوفييتي الشهير روي ميدفيديف الذي اضطهد بسبب تزعمه للتيار المعادي للشمولية، والذي أصبح الآن من أبرز نجوم العهد الجديد.

مفهوم الأزمة إذاً كان هو المفهوم المسيطر في تحليل مشكلات المجتمعات المعاصرة. وبالرغم من أن الأزمة والتغير في نظر بعض الباحثين هي عمليات أساسية دائمة تصاحب أي وجود إنساني، غير أنه مع ذلك لابد في مجال تعريف الأزمة من التفرقة بين الأزمات الظرفية، والأزمات الهيكلية. الأولى يمكن مواجهتها بتعديل بعض السياسات القائمة، والثانية أخطر لأنها تتعلق بصميم بنية النظام، الذي قد يحتاج إلى جراحة شاملة، تؤدي إلى تغيير نسق القيم الذي يقوم عليه.

إن ما حدث في الاتحاد السوفييتي وبولندا والمجر وغيرها من بلاد أوروبا الشرقية لم يكن أزمة ظرفية، ولكنه كان رد فعل لأزمة هيكلية بالغة العمق.

وتختلف النظم السياسية والمجتمعات في طريقة مواجهتها للأزمات. وهناك – كما أشرنا- أنظمة مفتوحة، تعتبر الأزمات وسيلة فعالة لإحداث التغيير في النظام، وهي لأسباب متعددة قادرة على احتوائها والانطلاق من جديد، وهناك أنظمة مغلقة، تعتبر الأزمات معوقات تواجه إما بالقمع السياسي، أو بإجراءات إدارية عقيمة، مما يجعلها في النهاية تدور في دائرة مغلقة تؤدي إلى الجمود.

وأياً ما كان الأمر، فإن الحديث عن أزمة النظم الرأسمالية المعاصرة، توارى تحت تأثير سقوط النظم الشمولية وما أدى إليه من تغيرات عميقة، على الصعيد الثقافي والأيديولوجي.

على الصعيد الثقافي:

ومن أبرز هذه التغييرات إعادة صياغة صورة الآخر في الخطابات السياسية المعاصرة.

وهكذا، ذلك يمكننا التأكيد على أن موضوع الآخر في العلاقات الدولية سيكون أحد الموضوعات الكبرى التي سيشتد بصددها الصراع الثقافي والسياسي والاقتصادي في مرحلة تشكل النظام الدولي الجديد، وتبلور ملامح الحضارة العالمية المقبلة. حقاً لقد كانت صورة الآخر وراء النظام العالمي منذ بداية تشكله وحتى الآن، كما يؤكد ذلك الباحث المرموق في الدراسات الأفريقية، "علي مزروعي"، وهو يردها إلى الازدواجية في الأديان الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام، والتي تقوم على التفرقة بين "نحن وهم" أو بعبارة أخرى بين اليهود والأغيار، والمسيحيين وغير المسيحيين، والمسلمين وغير المسلمين، وبين كيف انتقلت التفرقة بين الأنا والآخر من الإطار الديني إلى الإطار السياسي وإطار العلاقات الدولية.

وإذا كان المسرح الدولي يسيطر عليه ثلاث قوى: المدنية الغربية الرأسمالية والنظم الماركسية، والإسلام، وإذا كانت المدنية الغربية الرأسمالية أصبحت علمانية وتخلصت - إلى حد كبير- من الإطار الديني الذي كان يحكم إدراكها للعالم، فلم يبقَ كمتحدٍّ لها سوى الإسلام الذي يقوم على الوحدانية، والنظم الماركسية التي تقوم في عقيدتها على الإلحاد. والآن وبعد سقوط النظم الماركسية، لم يبقَ في الساحة سوى المدنية الغربية والإسلام. هل معنى ذلك ضرورة حدوث مواجهة بينهما؟

وهل يفسر ذلك بروز مشكلة الآخر بشدة في الفترة الأخيرة في العلاقات الأوروبية العربية بشكل خاص، وفي العلاقات الغربية بشكل عام؟ إن الإجابة عن هذا السؤال تتوقف على ضرورة إجراء عملية نقد ذاتي أساسية مضمونها كيف يقدّم المسلمون أنفسهم كدين وثقافة وسلوك للعالم؟ بعبارة أخرى: دراسة التأثيرات السلبية للسلوك الإسلامي كدول ومجتمعات وجماعات على تشكيل صور نمطية للإسلام والمسلمين قد لا تكون تعبيراً صادقاً وأميناً عن روح الإسلام الحقيقية.

لو تأملنا الأحداث حولنا لأدركنا أنه تدور حول الآخر معركة ثقافية وسياسية كبرى، تعكس اتجاهين متصارعين:

الاتجاه الأول والذي يتمثل في عنصرية صريحة في النظرية والممارسة.

والاتجاه الثاني والذي يتبنى منظور التسامح الثقافي في النظرية والتطبيق.

الاتجاه العنصري يظهر على المستوى النظري في الكتب والكتابات الحديثة التي تقوم على تشويه صورة الآخر "العربي"، ومن أبرزها كتاب صدر عام 1989 وألّفه دافيد برايس جونز بعنوان "الدائرة المغلقة: تأويل للعرب". ويركز الكتاب على سلبيات الشخصية العربية، ويتنبأ بأن العرب لن يستطيعوا الخروج من دائرة التخلف أبداً.

أما في الممارسة، فيكفي أن نشير إلى تصاعد موجات العنصرية في فرنسا ضد العرب المهاجرين وصعود اليمين العنصري بقيادة لوبن.

والاتجاه الثاني هو اتجاه التسامح الثقافي، وهو يأخذ في النظرية شكل إعادة النظر إلى الآخر في ضوء مواجهات النسبية الثقافية، كما يظهر في كتب غربية حديثة وهامة ومن أبرزها كتاب الباحث الفرنسي المعروف تودوروف "نحن والآخرون"، وكتاب الباحثة الفرنسية البارزة جوليا وكريستيفا في نفس الموضوع.

ويأخذ في الممارسة شكل المظاهرات المعادية للعنصرية ضد العرب المهاجرين، ورفض مشروع القانون الخاص بقواعد اكتساب الجنسية في القانون الفرنسي، تحت ضغط القوى التقدمية الفرنسية، وكذلك الانتصار في قضية الحجاب في فرنسا لصالح الحرية الشخصية.

بعبارة موجزة هناك صراع حاد في مجال إعادة صياغة صورة الآخرين. وسيتوقف على حسم الصراع بروز ملمح هام من ملامح الحضارة العالمية الجديدة. بعبارة أخرى هل سينتصر التيار العنصري، أم سيسود تيار التسامح الثقافي، الأكثر اتفاقاً مع السمة العالمية للنظام الدولي، والتي ستكون أبرز ملامح القرن الحادي والعشرين؟

التوفيقية أساس النظام العالمي

بالإضافة إلى ذلك بدأت تظهر – نتيجة للتغيرات الكبرى في أوروبا الشرقية- صراعات فكرية حادة في الفكر الغربي دارت حول موضوعين:

الموضوع الأول: هل هزمت الماركسية هزيمة ساحقة مما سيجعل الرأسمالية والليبرالية تحل محلها؟

الموضوع الثاني: هل يمكن صياغة نظرية صورية محكمة (على غرار الماركسية) للرأسمالية تدشن سقوط الشمولية وتعلن بداية السيطرة الشاملة للرأسمالية؟

الموضوع الأول دار فيه الصراع بين فوكوياما وجالبرث، والموضوع الثاني دار فيه الصراع بين بيتر برجر وجاك بارزن.

بالنسبة للموضوع الأول، نشر فوكوياما الياباني الأصل والأمريكي الجنسية ورئيس دائرة التخطيط بوزارة الخارجية الأمريكية مقالة أثارت كثيراً من الجدل عنوانها "نهاية التاريخ" في مجلة "المصلحة القومية"، استعار فيها بعض أفكار هيجل عن حركة التاريخ، ليؤكد أن التاريخ قد وصل لنهايته، بعد انتصار الليبرالية انتصاراً ساحقاً على الشمولية، وهيمنة النموذج الرأسمالي. وهذه الأفكار هي بذاتها التي يصفها الاقتصادي الأمريكي الشهير جالبرث بالأيديولوجية التبسيطية، وذلك في محاضرة ألقاها بجامعة ادنبرة بالمملكة المتحدة بعنوان: "اليمين مخطئ.. لماذا؟".

ووجهة نظره أن هذه الإيديولوجية تصور عالماً ثنائي القطبية بنحو صارم، حيث تقوم الشيوعية في جانب، والرأسمالية على الجانب الثاني، وتوجد كلتاهما في صورتها الخالصة. والتصور الذي تقدمه هذه الإيديولوجية أنه بعد سقوط الشيوعية في أوروبا الشرقية ستشق هذه البلاد طريقها إلى الرأسمالية، تصور بعيد عن الواقع لأن المسألة أعقد من هذا بكثير.

أما الموضوع الثاني فقد دار فيه الصراع -وإن كان بشكل غير مباشر- بين عالم الاجتماع الأمريكي بيتر برجر الذي صاغ لأول مرة في تاريخ الفكر الغربي نظرية صورية شاملة للرأسمالية في كتابه "الثورة الرأسمالية" الصادر عام 1978، والذي يرى فيه أن الرأسمالية أصبحت نظرية كونية قابلة للتطبيق في كل مكان بغض النظر عن الفروق الثقافية بين أمم العالم، لأنها هي التي تضمن الحرية والعدالة والرخاء، وبين المؤرخ الأمريكي جاك بارزن والذي نشر مقالة بالغة الأهمية بعنوان "مقولة الديمقراطية" نفى فيها نفياً قاطعاً وجود نظرية موحدة للديمقراطية التي يربطها نسق فكري واحد. وذهب أبعد من ذلك حين أكد أن الديمقراطية الأمريكية – مثلها في ذلك مثل الديمقراطية الإنجليزية -لا يمكن تصديرها للخارج، لأن أهم ما في الديمقراطية ليس مقولاتها التي تقوم عليها أياً كانت، ولكن في طريقة تطبيقها وفي المؤسسات التي ستقوم على آلية التطبيق، وهذه مسألة لصيقة بالتاريخ الاجتماعي الفريد لكل مجتمع، وهي الحاسمة في موضوع الممارسة الديمقراطية.

هذا هو ميدان الصراع الثاني في مرحلة تشكيل النظام العالمي الجديد، بين الاطلاقية الإيديولوجية والنسبية الفكرية.

ولو حاولنا القراءة المتأملة لمؤشرات التغيرات الثقافية والإيديولوجية والسياسية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية يمكن لنا أن نقرر أنه سيظهر نمط سياسي اقتصادي ثقافي توفيقي جديد، سيحاول أن يؤلف تآلفاً خلاقاً بين متغيرات تبدو في الظاهر متناقضة، وستمر هذه المحاولة في مرحلة تتسم بالصراع الحاد العنيف والذي قد يأخذ أحياناً شكل المجابهة العسكرية المحدودة في هوامش النظام وليس في مركزه.

ستكون هناك محاولات للتوفيق بين:

- الفردية والجماعية، على الصعيد الإيديولوجي والاقتصادي والسياسي. وينبغي أن نضع في الاعتبار هنا بعض الكتابات الفرنسية والإنجليزية الهامة حول إعادة النظر في مفهوم الفردية، من أبرزها كتاب حرره عالم السياسة الفرنسي جان لوكا بعنوان "عن الفردية" صدر عام 1986.

- بين العلمانية والدين. (ويلفت النظر هنا كتابات بيتر برجر والتي ذكر فيها أن الإغراق في العلمانية في الحضارة الغربية الحديثة كان غلطة استراتيجية، دفعت الآن ثمنها الثقافة المعاصرة في صورة العودة العنيفة إلى الدين، والتي تأخذ أحياناً شكل الجماعات المتطرفة).

- بين عمومية مقولة الديمقراطية وخصوصية التطبيق في ضوء التاريخ الاجتماعي الفريد في كل قطر.

-بين القطاع العام والقطاع الخاص، وظهور صور مستحدثة من الملكية لم تكن معروفة من قبل. في دراسة نشرت حديثاً عرضت خمس صور من الملكية يراد الاختيار بينها في أوروبا الشرقية وهي: تمليك العاملين، الملكية الإدارية، الملكية المختلطة، الملكية المدنية، الملكية المهنية.

- بين الاستقلال الوطني والاعتماد المتبادل.

- بين المصلحة القطرية والمصلحة الإقليمية (صيغة التجمعات الاقتصادية الإقليمية).

- بين الأنا والآخر على الصعيد الحضاري.

- بين الدولة الكبيرة المركزية في مواجهة التجمعات المحلية والتجمعات الصغيرة التي تسودها اللا مركزية.

- بين تحديث الإنتاج (وزيادة الاستهلاك وتنويعه)، والبحث عن معنى الحياة في نفس الوقت في ضوء العودة إلى مفهوم التقدم بدلاً من مفهوم التنمية.

- بين زيادة معدلات التنمية في البلاد المتقدمة ومساعدة دول العالم الثالث على اللحاق، وفقاً لمقولة ويلي برانت مستشار ألمانيا السابق، نحن جميعاً، ويقصد الإنسانية، في قارب واحد.

- بين الإعلام القطري والإعلام العالمي الذي ستكون له السيادة في الحقبة القادمة بفضل تكنولوجيا الاتصال العالمية.

بعبارة موجزة:

سيتسم النموذج التوفيقي العالمي الجديد بسمات أربع، لو استطاعت قوى التقدم أن تنتصر على قوى الرجعية.

1- التسامح الثقافي المبني على مبدأ النسبية الثقافية في مواجهة العنصرية والمركزية الأوروبية والغربية.

2- النسبية الفكرية بعد أن تنتصر على الإطلاقية الإيديولوجية.

3- إطلاق الطاقات الخلاقة للإنسان في سياقات ديمقراطية على كافة المستويات بعد الانتصار على نظريات التشريط السيكولوجي والتي تقوم على أساس محاولة صب الإنسان في قوالب جامدة باستخدام العلم والتكنولوجيا.

4- العودة إلى إحياء المجتمعات المحلية، وتقليص مركزية الدولة.

5- إحياء المجتمع المدني في مواجهة الدولة التي غزت المجال العام ولم تترك إلا مساحة ضئيلة للمجال الخاص.

6- التوازن بين القيم المادية والقيم الروحية والإنسانية.

إننا نشهد – فيما نرى – المرحلة الأخيرة من حضارة عالمية منهارة كانت لها رموزها وقيمها التي سقطت، وبداية تشكل حضارة عالمية جديدة شعارها "وحدة الجنس البشري".

وقد عبر عن هذه الرؤية بوضوح "ياسوهيروناكاسوني" رئيس وزراء اليابان السابق في مقال هام له نشر في مجلة سيرفايفل في ديسمبر 1988 ذكر فيه أنه "عندما يمر المجتمع الدولي والمجتمعات المحلية بتحولات سريعة فإن الأفراد والشركات والأمم لن يمكنها الاستمرار في تأكيد وجودها ودعم بقائها إلا إذا أزاحوا الحواجز التي تفصل بينهم ويحترم كل طرف وجود الآخر، إننا مقبلون على عصر سيكون فيه "التجانس والتضامن" المستمدان من اسمى تطلعات الروح البشرية، هما المطلب العاجل والملحّ للبشرية".

وسيساعد على تخليق هذه الحضارة الجديدة، ليس فقط تحول النظم السياسية والاقتصادية ولكن التحول من مجتمع الصناعة إلى مجتمع المعلومات.

هذه هي العناصر الأساسية للنموذج التوفيقي العالمي الجديد الذي يتشكل الآن ببطء.

ولعل السؤال الذي يطرح نفسه الآن: أين الوطن العربي من كل هذه التغييرات الجوهرية في النظام العالمي؟ مما له دلالة كبرى في هذا الصدد، أن بعض النظم العربية اهتمت اهتماماً حقيقياً بدراسة هذه المتغيرات العالمية، من خلال تكليف مراكز الأبحاث بإعداد دراسات عنها، أو عن طريق عقد الندوات. غير أن القضية ليست هي فهم ما حدث – على أهميته القصوى – ولكن هي مدى استعداد هذه النظم لكي تغير من أدائها. لكي تتكيف مع حقائق العالم الجديد.

بغير أن ندخل في صميم الإجابة على هذا السؤال المعقد، يمكن القول أننا درجنا – في الوطن العربي – على نسبة كل جوانب قصورنا وتخلفنا إلى العوامل الخارجية. وتلعب نظرية المؤامرة الدولية فعلها في الخطاب السياسي العربي. وكلما أخفق نظام سياسي في أدائه في مجال السياسة الخارجية أو السياسة الداخلية، قدم تفسيراً مستندا إلى هذه النظرية الشهيرة.

غير أن الخطاب النقدي العربي قد تجاوز الآن – في تقديرنا – نظرية المؤامرة الدولية ضد العرب. وبالرغم من أن الحقيقة مؤداها أن الدول الغربية الكبرى – في مجال سعيها الدائم لتأييد المشروع الصهيوني الذي أقامته دولة إسرائيل- غالباً ما تتخذ مواقف معادية للعرب عموماً، إلا أنه ليس معنى ذلك أن نخلي مسئولية النخب السياسية العربية الحاكمة، عن الإخفاقات التي تحققت. وعن العجز في مجال صياغة السياسات الرشيدة، القادرة على التصدي لكل ما يفد إلينا من عدوان اقتصادي وسياسي وعسكري من النظام الدولي الاستعماري.

وهكذا يمكن القول، أنه بعد كل هذه التغيرات العالمية التي أحدثت ثورة حقيقية غير مسبوقة، أهم ملامحها سعي الشعوب الناجح لإسقاط الانساق السياسية المغلقة، والتعبير الديمقراطي عن مطالبها ومصالحها، وتحرير الاقتصاد من ربقة البيروقراطية المركزية، وانعدام الكفاءة وإحياء المجتمع المدني بكل مؤسساته لكي يلعب دوراً فعالاً في اتخاذ القرار، والقضاء على كل عمليات الاحتكار السياسي كل هذه التطورات - لابد لنا إن كنا عقلانيين – أن تدفع بالنخب السياسية العربية الحاكمة إلى إعادة النظر في مسيرتها، تمهيداً لإجراء التغييرات المطلوبة.

وهناك علامات على هذه الصحوة، غير أن الممارسة، ونعني ممارسة التغيير مازالت بطيئة ومتعثرة ومترددة.

ولعل التتبع الدقيق للأحداث التي تنفجر كل يوم، بعد انهيار قلاع الشمولية، يدفع أعضاء هذه النخب الحاكمة، إلى الإسراع بعملية النقد الذاتي، والمضي بجسارة في طريق الإصلاح الديمقراطي والاجتماعي غير أن ذلك يقتضي أولاً ثقة في الجماهير.

ترى هل آن الأوان لتجسير الفجوة بين الحكام العرب والجماهير العربية؟

ثانياً: تقييم لما جرى

مقدمة:

لا يمكن الإحاطة الشاملة بالمسار العربي في القرن العشرين في دراسة وجيزة. فهذا المسار حافل بالمعارك الحضارية والسياسية والاقتصادية بين العرب وأطراف دولية شتى، حاولت فيه القوى الأجنبية إجهاض النهضة العربية منذ بداياتها في القرن التاسع عشر حتى الآن.

كيف يمكن للباحث أن يخوض في هذا المعترك الضخم؟ حين فكرت في الإجابة وجدت أنه قد يكون من الأنسب – والعرب على مشارف القرن الواحد والعشرين – أن أتأمل حصاد المسار العربي في القرن العشرين في السياسة والاقتصاد والثقافة، من خلال التحليل النقدي للسلبيات العربية الراهنة.

ولن تستطيع بطبيعة الأحوال تشخيص وتحليل كافة السلبيات، لذلك نطبق منهجاً انتقائياً يركز أكثر ما يركز على الفشل العربي في اختبار الحداثة السياسية، وعجز الثقافة العربية عن تحقيق المعاصرة، بل وارتدادها إلى ذهنية التحريم – بتعبيرات المفكر السوري صادق جلال العظم – والتي كانت أحد أسباب التخلف العربي.

(1)

اختبار الحداثة السياسية

حين جابه الوطن العربي مشكلة التخلف، وخصوصاً بعد ارتفاع الوعي الثقافي نتيجة الاحتكاك بالغرب، وسعى إلى التقدم، كان لابد من المرور أولاً من بوابة الحداثة السياسية. ونعني بذلك الإدراك أن النظم السياسية العربية التقليدية، لم تعد تصلح لمواجهة تحديات العالم الحديث. ومن هنا دعت مجموعة من المفكرين لعل أبرزهم أحمد لطفي السيد، ممن خرجوا من عباءة الشيخ محمد عبده المصلح الإسلامي الكبير، إلى تبني الليبرالية الغربية مذهباً سياسياً، باعتبار أن من شأنه أن يحدّث النظام السياسي العربي، ويكون القاطرة التي ستدفع بالمجتمع العربي إلى التقدم.

ولعل الإسهام البارز لممثلي هذا التيار الليبرالي العربي البازغ، أنهم غيروا صيغة السؤال التقليدي والذي كان مبناه: ما هي الشروط الكامنة وراء ازدهار أو تحلل المجتمع الإسلامي، ليصبح ما هي الشروط الكامنة وراء ازدهار أو تحلل أي مجتمع إنساني؟ ومعنى ذلك أن الحل الديني للتحدي الغربي قد طرح جانباً، لمواجهة مشكلة التخلف والتقدم مواجهة شاملة، لا تقتصر فقط على المجتمع العربي.

وهكذا لم يجد هؤلاء المفكرون العرب الإجابة على سؤالهم إلا في الفكر الأوروبي الحديث، الذي تصدى لموضوعات التقدم وشروط المجتمع المثالي. وقد وقع هؤلاء المفكرون تحت تأثير تيارين بارزين في الفكر الغربي، التيار الأول هو التيار الوضعي الذي مثله بطرق مختلفة، أوجست كونت وارنست رينان وجون ستيورات ميل، وهربرت سبنسر وإميل دوركايم. وقد ركزت الوضعية تركيزاً شديداً على أهمية الاستعانة بالمنهج العلمي لحل قضايا المجتمع، كما شددت على ضرورة الفصل بين القيم والوقائع. بعبارة أخرى تمثل التوجيه الفكري الأساسي لهذا التيار، في أن الظواهر الاجتماعية ينبغي أن تدرس كما هي، أو كما لو كانت أشياء مادية، بعيداً عن قيم الباحث وأهوائه وتحيزاته.

أما التيار الثاني فهو الذي مثله جوستاف لوبون، وركز على فكرة "الشخصية القومية"، والتي مبناها أن لكل شعب تركيباً عقلياً لا يقل ثباتاً عن التركيب العرقي، وهذا التركيب العقلي لا يتغير إلا ببطء شديد وفي حدود ضيقة.

ولعل تحديد هذه التأثيرات على الليبراليين العرب يسمح لنا الآن بإثارة سؤالين: الأول هل نجح هؤلاء من خلال نشر التعليم وتدعيم مناهج البحث العلمي في الجامعات وغيرها من المؤسسات الأكاديمية في نشر الفكر الوضعي، أم أن هذه المحاولات جابهتها عقبات شديدة نتيجة جمود تقاليد المجتمع العربي ومقاومتها لكل محاولات التجديد الفكري؟

ترد على خاطرنا مباشرة المعركة الشرسة التي أديرت ضد طه حسين، حين أصدر كتابه الشهير "الشعر الجاهلي" محاولاً فيه أن يطبق المناهج الوضعية في دراسة التراث، مما أدى إلى إخراجه من كلية الآداب. ومغزى هذه الحادثة البارزة أن معاقل الفكر العربي التقليدي في الثلاثينات كانت عنيفة في مقاومتها تطبيق المنهج الوضعي الحديث في مجال الدراسات الأدبية والاجتماعية والإنسانية، وخصوصاً إذا ما مست التراث في أحد جوانبه، أو حاولت أن تدرسه بشكل علمي. ولعل ما شهدناه من معارك فكرية عنيفة على طول الوطن العربي في العقود الأخيرة بين أنصار الأصالة ودعاة المعاصرة، لشاهد على أن المعركة ما زالت مستمرة، وأن النصر النهائي لم يكتب لأي من الفريقين.

أما السؤال الثاني الخاص بالاهتمام "بالشخصية القومية" وتحديد ملامحها وقسماتها، فقد كانت له آثار إيجابية وسلبية على السواء. ومن آثاره الإيجابية البارزة تشكيل هوية وطنية لكل بلد عربي، وخصوصاً بعد الخروج من إطار الهوية العثمانية الإسلامية. ومن هنا بذل أحمد لطفي السيد جهوداً بارزة لبلورة ملامح الشخصية المصرية، وفتح الباب بذلك لاجتهادات فكرية شتى في هذا السبيل، مازالت تدور حولها الخلافات، بين من يركزون على شخصية مصر الفرعونية، أو القبطية أو العربية الإسلامية، وأدى ذلك أيضاً إلى محاولات شتى في بلاد عربية أخرى للحديث عن ملامح شخصيات قطرية متعددة، كالشخصية التونسية أو اللبنانية أو العراقية على سبيل المثال. غير أن الإغراق في الحديث عن ملامح محددة للشخصيات القطرية أدى في بعض الأحيان إلى تدعيم المشاعر الوطنية المتطرفة التي تنظر إلى البلد المحدد، بغير اعتبار للرابطة العربية التي تربطه بمحيطه العربي.

من هنا نشأت ما يسميه الخطاب العربي التقليدي النزعة "القطرية" والتي هي في نظره العقبة الحقيقية أمام تحقيق الوحدة العربية.

غير أن هذا الحديث عن الشخصيات القومية قد فتح الباب أيضاً لبحث ملامح الشخصية القومية العربية ذاتها. ولعل هذا الاهتمام الفكري هو الذي كان وراء الدعوة السياسية للقومية العربية، على أساس أن من بين هذه الملامح البارزة وحدة اللغة، ووحدة التراث، والتاريخ المشترك. وقد دارت حول ملامح الشخصية القومية العربية معارك سياسية شتى، فهل نحن عرب أم نحن مسلمون؟ هذا سؤال استراتيجي كان مثاراً لخلافات متعددة. ومن ناحية أخرى أثيرت تساؤلات شتى مثل: هل المرجعية في موضوع القومية يمكن أن تكون وضعية – احتذاء بالنموذج الغربي – أم أن المرجعية يمكن أن تكون دينية على أساس الهوية الإسلامية، والتي هي الهوية الغالبة في المجتمع العربي المعاصر؟

ومن ناحية أخرى أصبحت الشخصية العربية - التي اختلف الباحثون العرب والمستشرقون الأجانب في تحديد سماتها – محل اهتمام الدوائر الفكرية والسياسية الغربية. وقد حاول بعض المستشرقين أن يقدموا صورة مشوهة للشخصية العربية لخدمة الأهداف السياسية لدولهم، كذريعة لاتخاذ مواقف عدائية ضد بعض الدول العربية. كما أنه في الوقت الراهن، وبحكم اشتعال الصراع العربي الإسرائيلي طوال الخمسين عاماً الماضية، فإنه قد بذلت محاولات غربية شتى فكرية وسياسية، لوصم الإسلام باعتباره ديناً عدوانياً، ولوصف العرب بأنهم إرهابيون، باعتبار أن العداء إزاء الآخر هو أحد ملامح الشخصية العربية.

فكرة الحرية الغربية:

وإذا عبرنا الآن مجال التأثيرات الثقافية الغربية على فكر الجيل الأول من الليبراليين العرب، وخصوصاً في مجال تطبيق المنهج الوضعي، والاهتمام بالشخصية القومية وما أدت إليه من نتائج ومشكلات ثقافية وسياسية، فإنه ينبغي أن نناقش صلب مشكلة الحداثة السياسية التي حاول المجتمع العربي الوصول إليها، وهي مشكلة الحرية.

ويمكن القول بأن الفكرة المحورية التي استقاها أحمد لطفي السيد ومدرسته من الفكر الغربي هي فكرة الحرية. وقد اعتبرها ليس فقط محكّاً للعمل السياسي بل ضرورة من ضرورات الحياة، وشرطاً أساسياً من شروط الوجود الإنساني. وقد استقى مفهومه عن الحرية من الفكر الليبرالي السائد في القرن التاسع عشر. إن الحرية عنده – مقتفياً في ذلك آثار المفكرين الأوروبيين – هي أساساً غياب القيود غير الضرورية التي تضعها الدولة على ممارسة النشاط الإنساني. فالدولة عليها فقط أن تحفظ الأمن والعدالة وتحمي المجتمع من أي هجوم محتمل. وفي هذه المجالات فقط يمكن أن تقيد من حريات الأفراد. أما فيما عدا ذلك فليس لها أن تتدخل إطلاقاً في نشاطهم. فالأفراد لهم أن يتمتعوا بحقوق الكتابة والكلام والنشر والاجتماع. ومما لاشك فيه أن الترويج لهذه الأفكار وعرضها على الرأي العام، قد أضاف إلى الوعي العربي أبعاداً جديدة. فقد لفتت هذه الأفكار الأنظار إلى أهمية بناء نظام سياسي حديث، يقوم على أساس انتخاب ممثلين، ينتمون إلى أحزاب سياسية متعددة، ويستطيع المواطن أن يختار اختياراً حراً من يمثله من بين مرشحي هذه الأحزاب. وكذلك أضافت هذه الأفكار إلى الرصيد الديمقراطي بتركيزها على أهمية حرية الكلام والنشر والاجتماع، من خلال التأكيد على ضرورة تقييد نشاط الدولة وقصره على الميادين الرئيسة في الأمن والدفاع.

إن أهمية هذا التيار الليبرالي في إطار تطور العالم العربي الحديث، لا تكمن فقط في انتشار أفكاره عبر الكتب والجرائد والمجلات والمؤسسات التعليمية، ولكن لكون أنصاره نجحوا في تولي السلطة في عديد من البلاد العربية، مثل مصر وسوريا ولبنان والعراق وتونس والمغرب، وحاولوا أن يحكموا – سواء في صورة ملكيات دستورية أو جمهوريات – مطبقين في تلك النموذج الليبرالي الغربي.

غير أن الممارسة التاريخية أثبتت فشل هذه التجربة الليبرالية العربية الأولى في تحقيق أهدافها الكاملة. ويرجع ذلك إلى عدد من الأسباب، لعل أهمها أنها تمت في ظل وجود قوات احتلال أجنبية في عديد من هذه البلاد، وتدخلها في السياسة. مما أدى إلى إفشال التجربة في النهاية، إضافة إلى فشل الأحزاب السياسية العربية في تحقيق هدف العدالة الاجتماعية بين مختلف الطبقات، فأصبحت ممارسة الديمقراطية وكأنها ممارسة شكلية الهدف منها حماية مصالح الطبقات المستغلة. وقد أدى وقوع عدد من الانقلابات العسكرية، لعل أهمها انقلاب يوليو 1952 في مصر والذي سرعان ما تحول إلى ثورة، إلى إسقاط النموذج الليبرالي وخصوصاً في دول المشرق العربي، في مصر وسوريا والعراق، وظهور أنظمة عقائدية وعسكرية حاولت أن تحقق - بدرجات متفاوتة من النجاح والفشل هدف العدالة الاجتماعية ولكن على حساب الحرية السياسية. فقد سادت في هذه البلاد نزعات القهر السياسي، وقضى على الحريات التقليدية التي يعرفها النموذج الغربي السياسي، وهي حريات التعبير والتفكير والاجتماع والتنظيم. وساد الفكر السياسي الأحادي، سواء اتخذ شكل الناصرية أو البعثية، وانتقلنا إلى حقبة تاريخية سادت فيها صور شتى من الاتجاهات الاشتراكية والشعبوية.

غير أن هزيمة حزيران يونيو سنة 1967 كانت خاتمة لهذه الحقبة التاريخية، وبداية لتطورات جديدة، وانعطافاً إلى تيار الليبرالية مرة أخرى، وإن كان ذلك يتم في الواقع بخطى بطيئة ومتعثرة، نتيجة لرسوخ القيم الشمولية والسلطوية التي سادت في الخمسينيات والستينيات في عدد من البلاد العربية.

ومن هنا يمكن القول أن التجربة الليبرالية العربية الأولى بالرغم من العديد من إيجابياتها، وأهمها على الإطلاق في تقديرنا اختبار النموذج الليبرالي الغربي على أرض الواقع، وبروز إيجابياته وسلبياته، قد سقطت تاريخياً، ثم قامت على أنقاضها – في الوقت الراهن – تجربة ليبرالية أخرى وليدة تستحق أن نتأمل ملامحها في ضوء تطورات النظام العالمي، وتغيرات المجتمع العربي على السواء.

(2)

ثقافة تحت الحصار!

نحن نتبنى مفهوماً للتنمية الشاملة، يرى أن هناك امتزاجاً عضوياً بين الأنساق الاقتصادية والسياسية والثقافية، بل إن تقدم المجتمعات لا يمكن أن يتم إلا من خلال تبني رؤية بصيرة للعالم، تنطلق من التوازن الدقيق بين هذه الأنساق جميعاً.

وفي ضوء ذلك نتساءل: هل يمكن للمجتمع العربي المعاصر – مهما بلغت إنجازاته الاقتصادية المتواضعة – أن يتقدم في ظل سيادة ثقافة الاستبداد؟ وهل يمكن إطلاق المبادرات الخلاقة للأفراد والجماعات والتنظيمات السياسية والمؤسسات الاجتماعية، والسلطة الدينية تمسك بسيف التحريم تشهره في وجه كل مجدد، وتهدد به من يحاولون تحرير المجتمع من رقبة التفسير الجامد للنصوص الدينية، وهل ونحن في عصر الثورة العلمية والتكنولوجية – حيث تنتقل البلاد المتقدمة من نموذج مجتمع المعلومات إلى نموذج مجتمع المعرفة بالمعنى الشامل للكلمة- يمكن للمجتمع العربي أن يرسف نصف عدد سكانه تقريباً في جهالة الأمية، والذي تسوده غيبوبة الفكر الخرافي أن ينهض بين العالمين؟

ثقافة الاستبداد:

ولنتفق منذ البداية على أن ملمحاً أساسياً من ملامح الثقافة العربية المعاصرة، هو أنها ثقافة تُقدَّم على أساس استبداد الحكام وخضوع المحكومين!

وظاهرة الاستبداد في المجتمع العربي قديمة ولها جذور في التاريخ البعيد، ولعل المجتمع الإسلامي في مراحله الأولى والذي اختلطت فيه السلطة الدينية بالسلطة الزمنية، هو الذي أسس لثقافة الاستبداد وأفسح لها لكي تهيمن على مجمل الفضاء الاجتماعي، وأصبحت من ثم عموداً رئيساً من أعمدة الثقافة السياسية للمجتمع.

والاستبداد السياسي العربي المعاصر استبداد مراوغ، فليس بالضرورة أن يرتدي ثياب الاستبداد الفج القديم، حيث كان يستطيع الحاكم أن يأمر بقطع رقاب خصومه بغير جرم ثابت، وبدون محاكمة عادلة، ولكنه اليوم يلبس أقنعة شتى، منها شرعية الثورة المزعومة التي تسمح للنظام الثوري أن يهدر قاعدة سيادة القانون، ومنها شرعية التقاليد التي تبيح للجماعة الحاكمة استناداً إلى شرعية تاريخية تقوم على الاستمرار والوراثة، أن تتحكم في مقاليد الاقتصاد والاجتماع والسياسة وفقاً لإرادتها المنفردة، ومنها شرعية التعددية السياسية المحكومة بإرادة الحاكم الذي يدير العملية السياسية وكأنها مسرحية عبثية مستمرة يقوم هو بإخراجها بنفسه، باعتباره الزعيم الملهم، حيث يختفي الأبطال، ويكون كل الممثلين السياسيين مجرد كومبارس، يؤدون الأدوار التي يرسم خطوطها الزعيم، بل وينطقون بالحوار الذي يضعه على ألسنتهم.

ولو تأملنا في أنظمة الشرعية السياسية السائدة في الوطن العربي اليوم، لوجدناها لا تخرج عن هذه الأنماط الثلاثة: التقاليد والثورة والتعددية السياسية المحكومة. وكل نمط من هذه الأنماط يثير مشكلات متعددة نظرية وتطبيقية، كما ظهر من خلال الممارسة طوال القرن العربي الماضي.

والشرعية السياسية التي تقوم على التقاليد لها في علم الاجتماع السياسي مبرر وسند، ذلك أن الباحثين في هذا العلم يقررون أن الحكم الذي تمارسه عائلة مالكة ما، استمر أعضاؤها في حكم البلاد، أحياناً لمئات السنوات، يكتسب عبر الزمن شرعية تاريخية، لأنه يكشف – وإن كان بشكل ضمني – عن رضاء المحكومين بهذا الحكم، حتى لو كانت في مرحلة أو أخرى برزت ظواهر احتجاج أو معارضة مارستها جماعة من الجماعات، أو قادها أفراد من هنا وهنا، غير أن ذلك لا يعني أن هذا النمط من أنماط الشرعية السياسية العربية قد جمد على حالة عبر السنين، بل إنه – تحت ضغط ضرورة التطور للتكيف مع تغير مفهوم السياسة في العالم – قد حاول أصحابه أن يطوروه، ويكسبوه – ما أمكنهم ذلك – سمات عصرية. ولو تأملنا هذه المحاولات بطريقة نقدية، لقلنا أنها في الواقع محاولات متقطعة الأنفاس، ومحدودة للغاية من زاوية الأفق الديموقراطي المعاصر. وبعض هذه المحاولات لم تخرج عن محاولة تطبيق نظام صوري للشورى، يقوم على أساس تعيين بعض أعضاء المجتمع من الموالين للحكم في مجلس يعرض عليه ما تختاره العائلة المالكة من أمور. وفي بعض المحاولات التي اعتبرت في حد ذاتها جسورة، تقرر أن تكون عضوية مجلس الشورى في جزء منها تقوم على الانتخاب وليس على التعيين! ويا لها من مغامرة كبرى تقوم بها هذه النظم في مجال توسيع دائرة المشاركة السياسية!

وهناك دول ممن تنتمي إلى نموذج التقاليد، صاغت نظاماً سياسياً يقوم على التعددية السياسية المحكومة، وعلى وجود برلمان، يتم التحكم فيه بصورة صريحة أو خفية، حتى لا يتجاسر على القيام بوظائفه في التشريع والرقابة التي يقوم بها أي برلمان معاصر في أي نظام ديمقراطي.

وعادة إذا ما اشتد عود الممارسة الديمقراطية، تحدث مواجهات قد تتسم بالحدة في بعض الأحيان بين البرلمان والحركة الديمقراطية والعائلة المالكة، وقد أدت في حالات متعددة إلى حل البرلمان، وإعادة تشكيله حتى يتحلى أعضاءه بالخنوع المطلوب، ويرضخون للتوجيهات العليا في البلاد.

أما عن شرعية الثورة في الوطن العربي فحدث عنها ولا حرج! ذلك أن أغلب النظم السياسية العربية التي أقيمت على أساس شرعية الثورة لم تكن في حقيقة أمرها سوى نظم انقلابية صريحة، قامت بها مجموعة من المغامرين السياسيين سواء ارتدوا الثياب العسكرية أو المدنية، باسم إيديولوجية معلنة، أو بدعوى إصلاح الأوضاع والقيام بالتنمية الشاملة للبلاد. وتثبت الخبرة التاريخية العربية أن هذه النظم الثورية المزعومة، التي سحقت مبدأ سيادة القانون، وقضت على الحريات السياسية، ومارست التصفية الجسدية الهمجية ضد خصومها السياسيين، أدت في الواقع إلى تخلف مجتمعاتها، وتجميد تطورها السياسي، والقضاء المطلق على حيويتها الاجتماعية. ولسنا في حاجة إلى الإشارة إلى هذه النظم العربية، فهي معروفة، وما زال بعضها يمارس الحكم المطلق، بكل ما في ممارسات الاستبداد السياسي من وحشية، ومن الانفراد باتخاذ القرار في حالات السلم والحرب على السواء.

ونأتي أخيراً إلى الشرعية السياسية العربية التي تقوم على أساس التعددية السياسية المقيدة المحكومة، وهذه النظم لها نماذج مختلفة حقاً فبعضها فيه تقليد قديم للتعددية السياسية وإن كان يهيمن على المسرح السياسي حزب حاكم قوي، ولعل تونس تعد مثالاً بارزاً على ذلك، وبعضها عاد مرة أخرى إلى التعددية السياسية بعد تجميدها في مرحلة ثورية، ولعل مصر تعد نموذجاً لذلك، ونوع ثالث يعكس الإبداع السياسي العربي في مجال تجميل النظام الاستبدادي، ويتمثل في دعوة المعارضة لكي تتولى الحكم بنفسها، في ظل شعار جديد هو التوالي السياسي، ولعل المغرب هي النموذج الأمثل.

وكل حالة من هذه الحالات تحتاج إلى مناقشات مستفيضة لمعرفة هل هذا النظام، ونعني التعددية السياسية المقيدة والمحكومة، يحقق فعلاً قيم الديمقراطية والتعددية، أم أنه مجرد تنويع على لحن الاستبداد العربي الأصيل والراسخ؟

الحالة التونسية تحتاج إلى تأمل، ذلك أن قادة النظام السياسي أحسوا بالحاجة إلى التكيف مع شعارات العولمة السياسية المرفوعة في الوقت الراهن، وهي الديمقراطية والتعددية واحترام حقوق الإنسان. ومن هنا عمدوا إلى تجميل النظام السياسي الذي يقوم أساساً على الهيمنة المطلقة للحزب الدستوري الحاكم. وهذه الهيمنة في الواقع لم تأتِ من فراغ، وإنما لها أصول تاريخية تتمثل أساساً في الدور الإيجابي الذي لعبه هذا الحزب في الحصول على الاستقلال في البلاد، وفي البدء بمسيرة التنمية وبغض النظر عن نجاحاتها إو إخفاقاتها عبر الزمن.

واقتصرت محاولات التجميل السياسي على أمرين: الأول إدخال تعديلات دستورية وانتخابية تضمن تمثيل أحزاب المعارضة بنسب معينة، والثاني يتعلق بالسماح بالترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، حتى تتحقق تعددية المرشحين ومن ثم يتاح للشعب أن يختار الأصلح من بينهم.

أما الحالة المصرية فهي أكثر تعقيداً، نظراً لوجود إرث تاريخي في التعددية السياسية من أيام العصر الليبرالي الذي قطعت مسيرته ثورة يوليو 1952، وكذلك نتيجة لتعدد التجارب السياسية التي مر بها المجتمع المصري منذ الثورة حتى الوقت الراهن.

ولعل نقطة الانقطاع الحاسمة تتمثل في إلغاء النظام الذي يقوم على أساس الحزب الواحد، وهو هنا الاتحاد الاشتراكي، وفتح باب ضيق أمام التعددية السياسية، استطاع عدد محدود من الأحزاب أن ينفذ منه. غير أنه يمكن القول أن ألوان الطيف السياسي كلها ليست ممثلة، فليس هناك تمثيل لتيار الإسلام السياسي وليس هناك أيضاً تمثيل للشيوعيين.

والتجربة المصرية حافلة بالعبر والدروس، لأنه تبين من الممارسة العملية أن الحزب الحاكم وهو الحزب الوطني لا يتسم بالفعالية السياسية المطلوبة، لأن أنصاره لا ينطلقون من إيديولوجية واحدة تمت صياغتها من خلال حوار ديموقراطي تم داخل الحزب. كما أن أحزاب المعارضة تتسم بالترهل والجمود والضعف الشديد، نتيجة تحكم التقاليد الاستبدادية والتي تتجلى في انفراد زعامات تقليدية باتخاذ القرار، وإلغاء الحوار الحقيقي داخل الأحزاب، وعدم جماهيرية هذه الأحزاب وهامشية دورها السياسي.

غير أن الأمانة تلزمنا أن نقرر أن هناك، إضافة إلى الضعف الداخلي للأحزاب، قيوداً سياسية وأمنية متعددة تحد من حرية حركتها في الشارع السياسي.

وتبقى أخيراً الحالة المغربية الفريدة، والتي تتمثل في أن النظام ألقى بعبء التخلف على عاتق المعارضة، وقيد حركتها في نفس الوقت بالانفراد بتعيين الوزراء في الوزارات السيادية. وهكذا أصبح على عاتق المعارضة واجب النجاح المستحيل في تحقيق التنمية، واحتمال الفشل الذريع في القيام بالمهمة.

وهكذا إن شئنا أن نصدر حكماً نهائياً على المحاولات المبذولة من قبل النظم السياسية العربية المعاصرة للخروج من إسار ثقافة الاستبداد، لقلنا إنها في الواقع لا تكذب ولكنها فقط تتجمل!

(3)

عقلية التحريم!

هل يمكن لنا كعرب أن ندخل القرن الحادي والعشرين بأقدام ثابتة وأعين مفتوحة وبفكر جسور يقتحم سائر المشكلات السياسية والاقتصادية والثقافية التي تواجهنا، بغير ممارسة كاملة لحرية التفكير وحرية التعبير؟

إن الثقافة العربية المعاصرة المحاصرة بالاستبداد السياسي، تضع قيوداً متعددة على حرية التفكير. ولو تأملنا تاريخ التقدم في مختلف الحضارات لأدركنا أنه كان محصلة لممارسة حرية التفكير بغير قيود ولا حدود. فلننظر لتاريخ التقدم الغربي، وسنجد أن أوروبا لم تستطع أن تخرج من عباءة القرون الوسطى بكل تخلفها وأثقالها، إلا بعد ما حطمت المؤسسات التي كانت تحجر على الفكر، وتضع قيوداً لا حدود لها على العقل الإنساني، بل وتمارس البطش الشديد والقمع بمختلف صوره على كل مفكر أو مثقف أو باحث جرؤ على تحدي المسلمات العلمية أو الفكرية أو السياسية أو الدينية السائدة. لم تستطع أوروبا أن تنفذ من أبواب التقدم إلا بعد أن حققت ثورتها الثقافية الكبرى، من خلال تحطيم استبداد الكنيسة، التي أرادت بسيف الإرهاب الديني الباطش أن تختم على عقول الناس، وأن تجبرهم على التسليم بمذاهبها المتهافتة، والتي تعكس رؤيتها المتدهورة للعالم. وبذلك فتحت أوروبا الناهضة من خلال ركام القرون الوسطى الباب واسعاً وعريضاً أمام العقل لكي يجوب الآفاق، ويستطلع أسرار الكون ويحاول استكشاف المجهول، من خلال بلورة منهج عقلي متكامل يحاول بالمنطق بحث مختلف المشكلات، ويسعى بالمنهج العلمي إلى دراسة مختلف الظواهر الطبيعية والاجتماعية. ومن هنا نستطيع أن نفهم الدلالة الكبرى لكتاب الفيلسوف ديكارت الشهير "مقال في المنهج" الذي كان فتحاً في بابه وقت صدوره، لأنه رسم طريقاً جديداً للتفكير المنهجي، ووضع دليلاً للعقل الإنساني الناهض لكي يتفحص أي مشكلة، ويدرس مختلف جوانبها، ويصل في النهاية إلى نتائج محددة، بعضها يتسم بصفة اليقين، وبعضها يتحول إلى فروض علمية قابلة للدحض والإثبات.

ويمكن القول بغير مبالغة إن كتاب ديكارت كان يمثل إحدى علامات التقدم البارزة، التي دفعت بالعقل الأوروبي إلى الأمام، وجعلته يؤسس من بعد للعلوم الاجتماعية الحديثة، وفي مقدمتها علم الاجتماع وعلم السياسة وعلم الاقتصاد. ولو طالعنا كتاب ديكارت اليوم كما فعلت منذ سنوات بعيدة وأنا في مطالع الصبا حين قرأته في ترجمته الإنجليزية في عطلة صيفية، لاندهشنا من القيمة العالية التي اكتسبها في تاريخ الفكر الأوروبي. وذلك لسبب بسيط مؤداه أنه يضع قواعد التفكير المنهجي كما يمارسه ملايين الناس في عالم اليوم. وفق قواعد تبدو لنا اليوم في غاية البساطة، بل وتكاد أن تكون بديهية! فهل هناك اليوم من يعتقد أن قاعدة تقسيم المشكلة- أي مشكلة تخضع للبحث- إلى أجزاء محددة قبل التعرض لبحثها كانت حين وضعها ديكارت تمثل هي وغيرها من القواعد المنهجية ثورة فكرية في زمانها؟

لقد سمحت حرية التفكير للعقل الأوروبي أن يستطلع آفاق ميادين الاجتماع والسياسة والاقتصاد من خلال بلورة علوم متكاملة تدرسها، ولكنها دفعت به أيضاً إلى تنمية المنهج العلمي المنضبط لدراسة الظواهر الطبيعية بمختلف تجلياتها. وفي هذا المجال لم يتردد العقل الأوروبي إطلاقاً في أن يُبنى على القواعد الراسخة التي وضعها المسلمون في مجال البحث العلمي بمختلف فروعه، في الطبيعة والكيمياء والفلك والطب. لم يزعم بعض الأوروبيين أن الفكر العلمي الإسلامي فكر وافد لا ينبغي الاستعانة به، ولم ترتفع أصوات غيره ترفع شعارات الغزو الثقافي أو تندد بالتبعية الثقافية، كما يحدث اليوم في مواجهة الفكر الإنساني المتقدم. بل إن الأوروبيين أرسلوا بعثات منظمة إلى الأندلس لدراسة الفكر العلمي الإسلامي، ولتعلم اللغة العربية، لكي يترجموا النصوص الأساسية المكونة لهذا الفكر. ومن هنا يمكن القول أن الحضارة الغربية الراهنة حضارة إنسانية، بغض النظر عن بعض جوانبها السلبية، والتي توجد على كل حال في أي حضارة، لأنها أخذت من الحضارة الإسلامية، كما أخذت من غيرها من الحضارات، بالرغم من إنكار سجلات الحضارة الأوروبية ذلك، في محاولة للزعم بأن الحضارة الغربية الراهنة هي امتداد للحضارة اليونانية القديمة. وأياً ما كان الأمر فقد تكفل المؤرخ الأمريكي مارتن برنال في تفنيد هذه المزاعم في كتابه الشهير "أثينا السوداء" والذي حدد فيه الأصول الآسيوية والأفريقية للحضارة اليونانية.

حرية التعبير

لم تكن حرية التفكير هي فقط مدخل أوروبا للدخول في عالم الحداثة، ولكن رافقتها حرية التعبير. ولا يجوز لنا الظن أن حرية التفكير التي حصل عليها العقل الأوروبي قد تبلورت بسهولة، ذلك أن المفكرين والباحثين والمثقفين عموماً خاضوا في سبيل امتلاكها معارك ضارية مع السلطة بل إن بعضهم وقعت عليه عقوبات بدنية بالغة القسوة، وبعضهم سيقوا للموت جزاء وفاقاً لممارستهم حرية التفكير. وخاض هؤلاء الرواد معارك أخرى للحصول على حق حرية التعبير. ذلك أن قيود النشر كانت ثقيلة، لأن السلطة السياسية والدينية عمدت إلى فرض رقابة محكمة على ما ينشر، حتى لا تتهدد مصالحها بتأثير قوة الكلمة المكتوبة. وهكذا يمكن القول أن أوروبا حلقت في فضاء التقدم مستخدمة جناحي حرية التفكير وحرية التعبير.

وإذا ولينا وجوهنا الآن إلى الوضع في العالم العربي، لأدركنا أننا حققنا منذ بداية النهضة العربية الأولى خطوات متواضعة في مجال حرية التفكير وحرية التعبير. ذلك أنه إذا كنا قد شهدنا بناء المدارس والجامعات الحديثة في مختلف ربوع الوطن العربي، حيث يدرس المنهج العلمي ويستخدم في بحث مختلف الظواهر الطبيعية، فإنه يجابه صعوبات جمة في التطبيق في ميادين السياسة والاجتماع والاقتصاد.

في مجال السياسة يضيق إلى حدٍّ كبير هامش حرية التفكير وحرية التعبير نظراً لسيادة ثقافة الاستبداد، وممارسة القهر المنظم على فئة المثقفين والباحثين، والتي تمنعهم من طرح الأسئلة الصحيحة عن طبيعة النظم السياسية السائدة، وعن شرعيتها، وعن مظاهر استبدادها، وعن كيفية الخلاص من ربقتها، من خلال تبديد الوعي الزائف الذي تنشره هذه النظم من خلال التحكم في الإعلام وفي منابر الثقافة المتعددة، ونشر الوعي الاجتماعي الصحيح. وهناك حالات متعددة لاحقت فيها السلطة المفكرين ووضعتهم في السجون، صفتهم تصفية جسدية جزاء لجسارتهم الفكرية، وطرحهم لمشكلة استبداد النظام أو تحكم السلطة، بل إن بعض المجتمعات العربية أفسحت للمواطنين العاديين الذين ينتمون لأكثر التيارات الفكرية محافظة ورجعية أن يرفعوا دعاوى قضائية ضد المفكرين الذين يرون أنهم قد تخطوا بإبداعهم- سواء كان ذلك بحثاً علمياً أو دراسة تحليلية أو رواية أو حتى أغنية- الخطوط الحمراء للحرام كما يحددونها هم. ولعل الأحداث التي برزت في السنين الأخيرة في بعض البلاد العربية، صدور حكم بتطليق أحد المفكرين من زوجته بتهمة الردة. وصدرت أحكام أخرى بسجن مبدعات عربيات بزعم أن إبداعهن فيه تطاول على الذات الإلهية، كل هذه الأحداث تبين أننا- في الوطن العربي- ما زلنا نعيش أجواء القرون الوسطى التي تجاوزتها أوروبا خصوصاً، والبلاد المتقدمة عموماً منذ قرون طويلة. وفي تقديرنا أن المشكلات التي تواجه العرب ونحن في بداية القرن الحادي والعشرين، والتي يرد جانب كبير منها إلى الفجوة الواسعة بين تخلفنا وتقدم الآخرين، يقف وراءها بشكل أساسي ما يمكن أن نطلق عليه "عقلية التحريم". فما دام العقل العربي المعاصر ممنوعاً من التحليق في آفاق حرية التفكير، باسم كثير من الموانع، فلن يتاح لنا أن نستطلع الآفاق المجهولة، ولا حتى أن نسير في الدروب المطروقة التي سلكتها مثلنا الشعوب المعاصرة التي استطاعت تحقيق التقدم.

ولعل الظاهرة الملفتة للنظر حقاً في الحياة السياسية المعاصرة، هي تواطؤ المؤسسة السياسية – أياً كانت طبيعتها واتجاهاتها ومدى انغلاقها أو انفتاحها – مع المؤسسة الدينية لممارسة حظ حرية التفكير وحرية التعبير. ولعل هذا أحد أهم أسباب التخلف في الوطن العربي.

لقد وصلنا إلى نهاية القرن العشرين وبدأنا قرناً جديداً، ومن واجبنا أن نتأمل حصاد هذا القرن عربياً، لكي نشخص السلبيات البارزة، ونضع أيدينا على جوانب القصور، ولكي نحدد أيضاً الميادين القليلة التي استطعنا فيها أن نحقق نوعاً من التقدم النسبي.

ولا ينبغي لنا أن نتطور تحت تأثير تهديدات العولمة، بل إنه من الضروري لنا ممارسة النقد الذاتي بصورة بصيرة، في تشخيص مشكلاتنا ووضع الحلول التي تتفق مع تاريخنا الاجتماعي، والتي لا تحاول القفز فوق الواقع العربي بكل تناقضاته وأوضاعه. العولمة السياسية ترفع شعارات الديموقراطية والتعددية، واحترام حقوق الإنسان، والعولمة الاقتصادية تدعو لتحرير الاقتصاد وفتح السوق. والعولمة الثقافية تركز على الانفتاح الثقافي وحوار الحضارات، والعولمة الاتصالية فتحت باب الاتصال غير المحدود بين بني البشر من خلال الإنترنت.

هذه كلها دعوات صريحة لمختلف بلاد العالم، خصوصاً تلك التي تسودها الأنظمة الاستبدادية، والفكر المنغلق، على أن تتحرر من رقبة الماضي، وتدخل العالم الجديد.

ومعنى ذلك أننا نحتاج إلى عملية إحياء ثقافي كاملة، تتكفل بالقضاء على ثقافة الاستبداد، وتؤسس لثقافة الديموقراطية، وتغرس مبادئها في الأسرة والمدرسة والجامعة وفي فضاء المجتمع كله. ومن ناحية أخرى ينبغي توسيع دائرة حرية التفكير وحرية التعبير إلى غير ما مدى، وتحكيم العقل في صنع السياسات وصنع القرار، والاستفادة من التجارب المقارنة الناجحة. ولابد من إعادة صياغة العلاقة بين الدول العربية ومواطنيها، حتى يتحولوا من وضع الرعايا إلى مكانة المواطنين ذوي الأهلية السياسية والثقافية.

ثالثا: الوجوه الثلاثة للثقافة العربية المعاصرة

للثقافة العربية المعاصرة ثلاثة وجوه: وجه يتعلق بالماضي ووجه يتعلق بالحاضر ووجه أخير يتعلق بالمستقبل.

1 – وجه الماضي: إعادة اختراع التقاليد!

إعادة اختراع التقاليد هو أدق وصف للمناخ الثقافي العربي الراهن. ذلك لأنه – نتيجة لتفاعلات شتى دولية وسياسية واقتصادية وثقافية – تسود المجتمع العربي في الوقت الراهن موجة عارمة من العودة للدين والذي يتمثل في انتشار مظاهر التدين الشعبي بين مختلف الطبقات، وانتشار الفكر الخرافي الذي يستند زورا وبهتانا لأسانيد دينية، وشيوع الفكر المتطرف الذي يلوي عنق الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، تعبيراً عن رؤية مغلقة للعالم تقوم أساساً على التحريم والتكفير، وبروز الإرهاب ضد المسلمين وغيرهم ترجمة لهذا الفكر المتطرف.

نحن لا نتحدث هنا عن بعض المؤشرات الشكلية مثل شيوع الحجاب حتى في بلد مثل مصر شهد تحرر المرأة منذ العشرينات، ولكن في اعتبار الحجاب بذاته هو رمز الإسلام، بالرغم من غياب آيات ملزمة بذلك. ولعل مما يكشف عن عملية إعادة اختراع التقاليد التي تقوم أساسا على اعتبار الماضي هو المرجعية التي ينبغي أن تحكم سياسات الدول وسلوك البشر، أن الحجاب أصبح هو المعركة الأساسية في فرنسا بعد صدور القانون الفرنسي الذي يحرم ارتداء شارات دينية في المدارس العمومية سواء كانت يهودية أو مسيحية أو إسلامية.

تصاعدت صيحات الغضب من البلاد العربية حتى وصلت حدود فرنسا، وكأن معركة الإسلام المعاصر هي الحجاب وليست السلوك المتخلف لجماعات شتى من المسلمين الذين يرفضون الانفتاح على العالم، ويصرون على تقليد السلف تقليداً أعمى في الملبس والمأكل والسلوك، مع أن الزمان غير الزمان والمجتمع غير المجتمع.

ولو أجرينا عملية تحليل مضمون للأسئلة التي تطرح من قبل الرجال والنساء المتعلمين منهم والجهلة، والجامعيين منهم وغيرهم على من يقومون بالإفتاء لأدركنا أننا أمام كارثة ثقافية كبرى. والواقع أنه لا يعدل تفاهة الأسئلة وهامشية ما تطرحه من موضوعات سوى جهالة الإجابات التي يقدمها الغالبية العظمى ممن يقومون بالإفتاء، والتي تكشف بوضوح أنهم لا يعيشون عصرهم، بل إنهم – وهذا هو الأخطر – لا يفهمون المقاصد العليا للإسلام حق الفهم. ويتزمتون حيث لا مجال للتزمت، ويحرمون حيث لا مجال للتحريم، ويقدمون على الإجمال صورة كئيبة للحياة التي ينبغي أن يمارسها المسلمون في زعمهم حتى يكتسبوا مرضاة الله.

لا يمكن للمجتمع العربي أن يتقدم إذا تحكمت فيه هذه الرؤية الماضوية، المصممة على أن يتحكم الموتى في الأحياء. ومن المؤشرات الدالة على سيادة عملية إعادة اختراع التقاليد تراجع الفكر العلماني الذي يفصل بين الدين والدولة في ظل التشويه المتعمد من قبل أنصار الفكر الإسلامي المتطرف، والذي يصف العلمانية بأنها كفر. وهذا التراجع الفكري العلماني تمّ لحساب الفكر المتطرف الذي يدعو لإنشاء دولة إسلامية أي دولة دينية، تصبح الآلية الأساسية في مجال إصدار القرارات فيها هي الفتوى وليس التشريع، الذي تقوم به المجالس النيابية المنتخبة تحت رقابة الرأي العام.

وإذا أضفنا إلى ذلك الدعوات التي تنادي بأسلمة المعرفة، بمعنى أخذ المعرفة الغربية ثم أسلمتها، لأدركنا أن هذه الدعوى الزائفة من وجهة النظر الإبستمولوجية، لن تؤدي- إذا تمت وهذا مستحيل- إلا إلى عزل العرب عن التيار المتدفق للمعرفة العلمية العالمية في مجال العلوم الطبيعية كما هو الحال في مجال العلوم الاجتماعية.

وفي نفس الاتجاه تصب الكتابات التي تكاثرت في الحقبة الأخيرة عن "الإعجاز العلمي في القرآن" والتي لا تفعل إلا الفخر بسبق القرآن للعلم الحديث، مع أنه ليس – كما هو معروف- كتاب في العلوم. بالإضافة إلى أن هذه الدعوات يمكن أن تضع النصوص الدينية في حرج لأن العلم متغير. لذلك دعونا منذ سنوات إلى شعار مؤداه أن "العلم يقوم على الشك في حين أن الدين يقوم على اليقين".

وبالإضافة إلى ذلك ما هو فضل الذين يرددون شعار الإعجاز العلمي للقرآن من المسلمين في حين أن الغربيين هم الذين ينتجون العلم، وهم الذين يبتكرون التكنولوجيا، وهم الذين يعلنون كل يوم عن اختراعاتهم النافعة للبشرية جمعاء.

أليس في هذه الدعاوى العريضة غير المؤسسة على الحقائق تعبير فج عن الإحساس بالدونية إزاء الغريبين من العلماء والمبتكرين والمبدعين؟

وإذا كانت مرجعية الحياة ستصبح هي الماضي فماذا سيفعل المسلمون في الحاضر، وما هي رؤية العالم التي سيمارسون حياتهم في ضوئها وخصوصاً ونحن نعيش في عصر العولمة، حيث لا تغني المقاطعة الثقافية، ولا العزلة الدولية.

2- وجه الحاضر: العرب في مواجهة العاصفة!

يطرح على الثقافة العربية في الوقت الراهن سؤال خاص بعاصفة القرن الحادي والعشرين: كيف ستتفاعل مع العولمة بتجلياتها السياسية والاقتصادية والثقافية والاتصالية؟

ولابد أن نبدأ بتساؤل: هل يمكن إصدار حكم قاطع فيما يتعلق بقبول أو رفض العولمة؟ إن إصدار حكم نهائي على العولمة ينص على رفضها رفضاً مطلقاً، يكشف عن تعجل في إصدار الأحكام بغير تأمل في منطق التطور التاريخي. وإذا كان صحيحاً أن العولمة الراهنة تكشف عن ذروة من ذرى تطور النظام الرأسمالي العالمي، فإن التاريخ سيتجاوز هذه اللحظة، وسيكشف في المستقبل المنظور أن العولمة – بغض النظر عن نشأتها الرأسمالية – ستتجاوز شروط نشأتها لتصبح عملية عالمية واسعة المدى، ستنقل الإنسانية كلها – على اختلاف ثراء وفقر الأمم – إلى آفاق عليا من التطور الفكري والعلمي والتكنولوجي والسياسي والاجتماعي.

وبعبارة أخرى ستحدث آثار إيجابية لم تكن متصورة لدى من هندسوا عملية العولمة، بل وستتجاوز هذه الآثار مخططاتهم التي كانت تهدف للهيمنة والسيطرة على النظام العالمي، وسيثبت التاريخ أنه لن يتاح لدولة واحدة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، أو حتى لمجموعة من الدول الكبرى أن تهيمن هيمنة كاملة على العالم اقتصادياً وسياسياً وتكنولوجياً وعلمياً، وإلا حكمنا على شعوب الأرض جميعاً بالعقم وعدم الفاعلية.

وفي هذا الإطار، فثمة حاجة ملحة إلى منهج صحيح للتعامل مع ظاهرة العولمة بكل أبعادها. فالعولمة عملية تاريخية غير قابلة للارتداد. وبذلك يعد منطقاً متهافتاً ما يدعو إليه بعض أعدائها من ضرورة محاربتها، لأنك لا تستطيع الوقوف أمام نهر يتدفق، هي عبارة عن حصاد تقدم إنساني تم عبر القرون الماضية، وأسهمت فيه شعوب وحضارات شتى. هل يمكن مثلاً محاربة الإنترنت، من خلال إصدار قرار بالامتناع عن التعامل معها، كما تفعل الآن بعض الأنظمة السياسية العربية وهل يمكن الامتناع عن التعامل مع منظمة التجارة العالمية، مع الاعتراف بسلبيات متعددة في نصوصها، وهل يمكن مواصلة خرق حقوق الإنسان وقمع الشعوب، في إطار من العولمة السياسية يدعو لضرورة تطبيق الديمقراطية، ونشر آفاق التعددية السياسية والفكرية؟ وهل يمكن مقاومة بزوغ وانتشار ثقافة فكرية كونية تحمل في طياتها تبلور الوعي الكوني بأخطار البيئة على سلامة الكوكب ذاته، وأهمية صياغة معايير أخلاقية كونية تضع قواعد المنهج في التعامل بين الشعوب والحوار بين الحضارات، وتحارب العنصرية والتطهير العرقي والتعصب الديني، والاستقلال الاقتصادي؟

إن المعركة الحقيقية لا تكمن في مواجهة العولمة كعملية تاريخية، وإنما ينبغي أن تكون ضد نسق القيم السائد الذي هو في الواقع إعادة إنتاج لنظام الهيمنة القديم. وهنا على وجه التحديد ينبغي تحديد طبيعة المعركة في النضال – على المستوى الدولي – للقضاء على ازدواجية المعايير في تطبيق حقوق الإنسان، وعدم فرض نموذج الديمقراطية الغربية كنموذج أوحد للديمقراطية، وإتاحة الفرصة للشعوب، لكي تمارس إبداعها السياسي. وهناك ضرورة عاجلة لتقنين حق التدخل حتى لا يشهر كسلاح ضد الشعب العربي وغيره من شعوب الجنوب. كما أن قضية حل الصراعات بأسلوب سلمي، وتحقيق السلام العالمي، وإعادة النظر في مفهوم التنمية على المستوى العالمي، كل هذه ميادين تحتاج إلى نضالات متواصلة لضمان صياغة نسق قيم عالمي يحترم حرية الشعوب، ويسهم في تقدمها في ظل حضارة إنسانية جديرة بالتحقق في القرن الحادي والعشرين، وفي إطار هذا التقييم العام للعولمة، يظل السؤال الجوهري: ما هي تأثيرات العولمة على الوطن العربي؟

يخطئ صناع القرار العرب لو ظنوا أن تحديات عصر المنافسة العالمية هي تحديات اقتصادية بحتة، تتصل بزيادة الصادرات، أو رفع معدلات الإنتاج، أو الارتقاء بمستوى الجودة، ذلك أن أخطر التحديات جميعاً، في هذا المجال بالذات، تحديات ثقافية. وهنا تتم الإشارة على وجه الخصوص إلى الارتفاع الخطر في معدلات الأمية في الوطن العربي، والتي تكاد تصل في بعض التقديرات إلى 60%، ومعنى ذلك أن 60% من الشعب العربي لن يكونوا قادرين على التعامل بكفاءة مع عصر الثورة العلمية والتكنولوجية، ومع حقبة ثورة الاتصالات الكبرى، ونشوء مجتمع المعلومات العالمي، والتي قد تكون شبكة "الإنترنت" رمزاً دالاً عليها. وهكذا يمكن القول إن الوطن العربي يحتاج إلى ثورة تعليمية كاملة لا تقضي على الأمية فقط، وإنما تعيد تأسيس مؤسسات التعليم العام من حيث الشكل والمضمون، وترفع مستوى الأداء في المؤسسة الجامعية، وفي المراكز البحثية.

أما بالنسبة للتجليات السياسية للعولمة، فإنه يمكن القول أنها تتركز في رفع شعارات الديمقراطية أو التعددية الفكرية والسياسية. واحترام حقوق الإنسان، وفي مواجهة كل شعار من هذه الشعارات الثلاث، تجابه الدول العربية جميعاً تحديات خطيرة، فقد قطعت بعض الدول العربية خطوات لا بأس بها في طريق الانتقال من السلطوية إلى الديمقراطية والتعددية السياسية، إلا أن هذه التعددية السياسية لا زالت مقيدة، كما أن عدداً لا بأس به من الدول العربية لم يخطُ الخطوة الأولى في طريق الديمقراطية. ومن المشكلات المثارة في هذا المجال ما يطرح حول: أي نظرية ديمقراطية يمكن تطبيقها في الوطن العربي، فهناك أنصار الديمقراطية الغربية الذين يرون ضرورة تطبيقها بحذافيرها، وهناك معارضون لهذا التوجه يدافعون عن الخصوصية الثقافية في هذا المجال، ويرفعون شعار الشورى في مواجهة الديمقراطية الغربية، أو يطالبون بتأسيس ديمقراطية عربية تتفق مع الظروف السياسية والاقتصادية والثقافية في المجتمع العربي.

غير أنه ينبغي أن يوضع في الاعتبار أن هناك اعترافاً عالمياً بالقسمات المتميزة للديمقراطية في أي مكان.

أما حقوق الإنسان، فهي تمثل تحدياً للممارسات السياسية في كثير من بلاد العالم العربي، لأن بعض الدول العربية لا تريد أن تطبق المعايير الدولية لحقوق الإنسان زعماً بأنها تتعارض مع بعض سمات الخصوصية الثقافية. وعلى الدول العربية أن تستعد لخوض حرب شرسة في هذا المجال مع الهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية التي تضغط لتطبيق المعايير العالمية لحقوق الإنسان.

ويمكن القول أن من أخطر تحديات العولمة السياسية ما برز في ميدان العلاقات الدولية، حيث أصبح حق التدخل، سواء لأسباب سياسية أو لأسباب إنسانية يفرض فرضاً على بعض الدول، أساساً من خلال تحكم الولايات المتحدة، وسيطرتها على مجلس الأمن الدولي، وهكذا، وإعمالاً لهذا الحق الذي يستند – كما يقال- إلى الشرعية الدولية تم الغزو الأمريكي العسكري للعراق وتم التدخل السياسي بطرق شتى في السودان ويعتبر حق التدخل – من وجهة نظرنا- من أخطر التحديات الجديدة التي تواجه العالم العربي، وهو ما يدعو دوله بذل جهد متصل في مجالين.

1 – تعديل الأوضاع التي أدت إلى الغزو العسكري الأمريكي للعراق والتدخل السياسي في السودان، بحيث تنتهي العوامل المرتبطة باستمرار الاحتلال والتدخل.

2 – جهد سياسي وفكري يقع على عاتق رجال الدبلوماسية والقانون الدولي، والمفكرين، في تقديم مبادرات دولية تناقش على المستوى العالمي لتقنين حق التدخل، ومنع الازدواجية في تطبيقه، خاصة ما يتعلق بإخلاء ساحة إسرائيل في هذا المجال، وعدم تطبيق أي عقوبات عليها رغم جرائمها اليومية ضد الشعب الفلسطيني.

وأخيراً، فإن القضية المطروحة، في إطار تحليل التجليات الثقافية للعولمة، هي الدعوة لبناء ثقافة كونية تتضمن نسقاً متكاملاً من القيم والمعايير لفرضها على كافة الشعوب، مما قد يؤثر على الخصوصية الثقافية للشعب العربي، وهكذا يمكن القول أن تحديات العولمة للوطن العربي متعددة، ومعقدة، وهي – كما تممت الإشارة- ذات أبعاد سياسية واقتصادية وثقافية تحتاج إلى جهد كبير من قبل صناع القرار العربي، والجامعات العربية، ومراكز الدراسات العربية، للتعامل معها، لأن الطريق الوحيد أمامنا هو التفاعل الإيجابي الخلاق مع المتغيرات العالمية الجديدة.

3 – وجه المستقبل: غياب الرؤية الاستراتيجية العربية:

الرؤية الاستراتيجية أصبحت مفهوما محورياً يشيع استخدامه في أدبيات التنمية المعاصرة، ويعني لها مجموع السياسات الاقتصادية والسياسية والثقافية التي يتبناها نظام سياسي للتطبيق خلال عقدين قادمين.

وهذه الرؤية ينبغي أن تنطلق من مفهوم التنمية المستديمة وهي تقوم على دعائم ثلاثة: الحرية السياسية والعدل الاجتماعي والانفتاح الثقافي على العالم.

ولو أردنا أن نصوغ تعريفاً دقيقاً للرؤية الاستراتيجية لقلنا – كما ورد ذلك في أحد المراجع العلمية الموثوقة .

"صورة ذهنية لما ينبغي أن يكون عالم المستقبل. وبلورة الرؤية الاستراتيجية ينبغي أن يسبقها التنبؤ بتطورات الواقع الحالي، لتقدير الصورة التي سيتشكل عليها المستقبل. والمفكر الاستراتيجي الذي سيناط به صياغة الرؤية لا بد أن يتأمل التاريخ، ويشخص الموقف الراهن، ويفحص الاتجاهات السائدة. والاستراتيجية ليست سوى آلية العبور للتحرك من العالم الذي تنبأنا بتطوراته المستقبلية إذا ظل الحال على ما هو عليه، إلى العالم الذي صغنا ملامحه في رؤيتنا الاستراتيجية، ومن المهم التركيز على أن الرؤية الاستراتيجية تساعد في توجيه صياغة الاستراتيجية وفي تنفيذها على السواء. إنها تجعل الاستراتيجية تتسم بالمبادرة بدلاً من أن تكون مجرد رد فعل عن المستقبل".

وفي تقديرنا أن هذا التعريف من أشمل وأدق التعريفات التي اعطيت للرؤية الاستراتيجية في التراث النظري المعاصر.

ولعل العنصر الأول من تعريف الرؤية الاستراتيجية بكونها صورة ذهنية لما ينبغي أن يكون عليه عالم المستقبل، يدفع إلى إثارة السؤال الأول في عملية الإصلاح العربي وهو: ما هي الصورة التي نريد للمجتمع العربي أن يكون عليها بعد ربع قرن من الآن، وضعاً في الاعتبار إعطاء مساحة زمنية كافية للإصلاحات الشاملة أن تؤتي ثمارها، بما تتضمنه من تفاعلات اجتماعية معقدة، تتضمن من بين ما تتضمنه القبول الاجتماعي للتغيير، أو مقاومته من قبل بعض المؤسسات أو جماعات المصالح، ومدى النجاح في مواجهة هذه المقاومة.

غير أن العنصر الثاني يعد حاسماً، وهو ضرورة التشخيص الدقيق للحالة الواقعية الراهنة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتشخيص الواقع ليس مهمة سهلة كما يظن عديد من الناس. ذلك أن الواقع ليس مجرد معطى ملقى أمام الناس، ويمكن لهم أن يتفقوا على توصيفه! ذلك أنك لو طرحت السؤال عن الواقع العربي فلن تعدم من أصحاب المصالح من يقول لك ليس هناك أبدع من ذلك! ولكنك –على الطرف المقابل- ستجد أصواتاً متعددة يشوبها اليأس والقنوط تؤكد أن الواقع مرير وأن السلبيات تغمر كل شيء وأن الفساد دبَّ في كل المواقع وكالعادة سنجد أصحاب الرؤية المتوازنة الذين لا يهونون والذين يمارسون ما نسميه النقد الاجتماعي المسؤول، فينقدون السلبيات بجسارة ولكنهم أيضاً –سعياً وراء موضوعية الحكم- يبرزون الإيجابيات بقوة. وفي تقديرنا أننا في حاجة – في المقام الأول- لأصحاب الرؤية المتوازنة حتى لا تضيع الحقيقة بين أوهام الإنجازات الخارقة، وتضاعيف سحابات اليأس الخانقة!

غير أن ذلك التوجه لا يكفي بذاته، فنحن في حاجة إلى منهج علمي صارم تقوم على أساسه طريقة موضوعية للتقييم، لا تنهض على أساس الانطباعات العابرة، أو التعميمات الجارفة وإنما على ضوء مؤشرات كمية وكيفية، ينبغي إتقان صنعها حتى لا تميل الكفة هنا أو هناك، وتكون قادرة على القياس الموضوعي.

غير أن دراسة الواقع وفقاً لمنهج علمي دقيق ليس سوى الخطوة الأولى لصياغة الرؤية الاستراتيجية.

وأياً ما كان الأمر فإن الفرضية التي تنطلق فيها أنه ليست هناك رؤية استراتيجية عربية متماسكة ولعل هذا أحد أسباب الاضطراب الشديد في علاقة العرب والعالم، كما تكشف عن ذلك مؤشرات ثقافية شتى في مجال الحوار الحضاري الدائر الآن، والذي يتضمن اتهامات شتى للعرب والمسلمين وخصوصاً بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر بأنهم إرهابيون، وأن ثقافتهم تسودها تيارات الفكر الديني المتطرف والذي تتبناه جماعات أصولية شتى.

في ضوء مكونات الرؤية الاستراتيجية الثلاث وهي الحرية السياسية والعدالة الاجتماعية والانفتاح الثقافي على العالم نريد أن نركز على المكون الأخير. وهو كيف يمكن لنا أن نصوغ استراتيجية ثقافية إعلامية للتعامل مع العالم؟

في ضوء ما سبق يمكن أن نقترح عناصر لاستراتيجية عربية مقترحة تتكون من عدة عناصر.

أولاً: ضرورة رسم خرائط معرفية للاتجاهات الإيديولوجية في الوطن العربي

لا يمكن وضع استراتيجية إعلامية عربية لتفعيل دور الإعلام في بناء واقع عربي جديد بغير رسم خرائط معرفية دقيقة تحيط بكل ألوان الطيف من الاتجاهات الإيديولوجية الفاعلة في الوطن العربي. وهذه الخرائط المعرفية لابد لها أن تقيم الوزن النسبي لكل تيار واتجاه. وأهمية هذه الخرائط المعرفية أنها ستساعدنا على معرفة الواقع العربي الذي نريد تغييره، وكذلك على تحديد ملامح التغيير واتجاهاته. ومن ناحية أخرى من شأن هذه الخرائط المعرفية أن تقضي على التعميمات الجارفة عن العرب والمسلمين التي تصوغها الدوائر الغربية السياسية والثقافية والإعلامية.

فهل صحيح – على سبيل المثال – أن إيديولوجية الجماعات الإسلامية المتشددة والمتطرفة هي السائدة في الوطن العربي؟ وأليس هناك مجال واسع للتيارات الليبرالية التي تنادي بالديموقراطية وبحرية التفكير وحرية التعبير وحرية التنظيم وحرية الصحافة والنشر؟

وأليس هناك في الوطن العربي تيارات كبيرة تدعو لتحسين دور المرأة في المجتمع وإلغاء كافة صنوف التمييز ضدها؟

وهكذا نستطيع أن نقدم صورة موضوعية للتفاعلات السياسية بين أنصار الإيديولوجيات العربية المختلفة مما يسمح للإعلام العربي أن يتناول بشكل نقدي وموضوعي بعض منطلقاتها التي يمكن أن ترسخ التخلف العربي بدلاً من الوصول بنا إلى أعتاب التقدم.

ثانياً: تبني موقف رشيد من ثلاثية الماضي والحاضر والمستقبل

لو راجعنا الخطاب الإعلامي العربي طوال الخمسين عاماً الماضية لوجدناه مشغولاً بثلاثية الماضي والحاضر والمستقبل، مع وجود اختلافات عميقة بين أصحاب هذا الخطاب حسب الإيديولوجيات التي يعبرون عنها.

وفي تقديرنا أن الإعلام العربي يمكن أن يلعب دوراً هاماً في الدعوة إلى الدراسة العلمية لتراث الماضي بأنماطه المتنوعة، من خلال التأكيد على ضرورة ممارسة التأويل بمناهجه المتعددة حتى يتواءم النص التراثي – حتى لو كان نصاً دينياً – مع متغيرات العصر.

ومن ناحية أخرى لا بد من اصطناع منهج علمي ونقدي في دراسة الحاضر العربي. وهذا المنهج لا بد أن يكون تكاملياً لا يفصل بين السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة – ليس ذلك فقط - بل لا بد أن يكون منهجاً نقدياً، يركز على السلبيات، ويسمي الظواهر بأسمائها.

وتبقى ضرورة استشراف المستقبل العربي في ضوء قراءة دقيقة لتغيرات بنية المجتمع العالمي كما أشرنا في المقدمة. وفي هذا المجال لابد من ترشيد الخطاب الثقافي العربي إزاء ظاهرة العولمة، والتي هي أبرز الظواهر ونحن في بداية الألفية الثالثة.

وهذا الترشيد يقتضي عدم تبني المواقف المتطرفة من العولمة، ونعني القبول المطلق بغير تحفظات، أو الرفض الشامل بغير تحليل.

نحتاج كعرب إلى نظرة متوازنة تكفل تعظيم المكاسب وتقليل الخسائر.

ولابد من التركيز على الآثار المترتبة على تحول الاقتصاد العالمي إلى اقتصاد المعرفة، وتحول المجتمع المعلوماتي العالمي إلى مجتمع المعرفة.

ثالثاً: حصر لمشكلات التواصل الثقافي مع الغرب

لابد من حصر دقيق للمشكلات التي تعوق التواصل الثقافي الإيجابي بين العرب والغرب. ونستطيع في هذا المجال أن نعدد بعض المشكلات الهامة وفي مقدمتها:

1 - مشكلة العلاقة بين الإسلام والغرب.

2 - مشكلة التطرف الفكري في العالم العربي.

3 - المشكلات الناجمة عن الإرهاب.

4 - الهجرات العربية إلى أوروبا ومشكلاتها وخاصة قضية اندماج المهاجرين في المجتمعات الأوروبية.

5 - التفرقة بين المقاومة المشروعة للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والإرهاب.

6 - العنصرية الجديدة في أوروبا.

رابعاً: الدعوة للإسهام العربي في مناقشة المشكلات الإنسانية العالمية

نحن نعيش في عصر عولمة المشكلات الإنسانية. حيث ضاقت المسافات بين المشكلات المحلية والعالمية. فتلوث البيئة مشكلة محلية وعالمية، والفقر كذلك، والفجوة بين الموارد والسكان وهكذا يمكن القول أن الإعلام العربي يمكن أن يلعب دوراً فاعلاً في حوار الحضارات الذي ينبغي أن يدور بين العرب والعالم.

وهذا الحوار لا ينبغي أن يقتصر على مناقشة مشكلات العرب مع العالم، ولكن أن يثبت أننا كعرب لدينا كفاءة معرفية تسمح لنا بالإسهام في مواجهة الإشكاليات المعرفية والمشكلات الواقعية التي تواجه الإنسانية في القرن الجديد.

(1)

الإشكاليات المعرفية

أدت التطورات العالمية التي أشرنا إليها في مقدمة هذا البحث إلى بروز إشكاليات معرفية جديدة ومشكلات واقعية عالمية. ويمكن رد سبب بروز هذه الإشكاليات والمشكلات إلى عوامل متعددة. وربما كان أول عامل من هذه العوامل هو الخبرة التاريخية الثمينة التي تحصلت من الممارسات الإيديولوجية والسياسية والاقتصادية والثقافية في القرن العشرين.

لقد كان القرن العشرون حافلاً بالأحداث الكبرى، فقد اكتملت فيه الثورة الصناعية بكل أبعادها، ثم برزت من بعد الثورة العلمية والتكنولوجية، حيث أصبح العلم لأول مرة في تاريخ البشرية عنصراً أساسياً من عوامل الإنتاج، وتحولت التكنولوجيا لتصبح هي الأداة الأساسية لإشباع الحاجات الأساسية لملايين البشر في مختلف أنحاء المعمورة.

وجاءت مؤخراً الثورة الاتصالية الكبرى والتي أصبحت شبكة الإنترنت هي رمزها البارز، وهذه الثورة بإجماع العلماء الاجتماعيين هي أخطر ثورة في تاريخ البشرية، بحكم أنها أتاحت للناس في كل مكان إمكانية الاتصال المباشر، والتفاعل الإيجابي بين مختلف الثقافات الإنسانية بكل ما تحفل به من رؤى متنوعة للعالم.

وليست خبرة القرن العشرين فقط هي التي أدت إلى بروز إشكاليات معرفية ومشكلات واقعية جديدة، بل إن بروز الوعي الكوني بمشكلات الإنسانية الحادة، وأبرزها موضوع البيئة ومخاطر تلوث الكوكب، قد أدى إلى ظهور أنماط مستحدثة من التفكير، وممارسة مؤسسات قديمة مثل اليونسكو ومؤسسات حديثة مثل جامعة الأمم المتحدة في طوكيو للبحث بطرق جديدة تعتمد في المقام الأول على التفكير الجماعي، من خلال استطلاع آراء أبرز العقول الإنسانية في مختلف التخصصات العلمية وحقول المعرفة، حول تشخيص الوضع الإنساني الراهن، والتماس أكثر الحلول فعالية لمواجهة كل من الإشكاليات المعرفية المشكلات الواقعية.

ويمكننا التأكيد على أن أبرز المؤسسات العالمية التي انشغلت في السنوات الأخيرة بموضوع تحديد وبلورة الإشكاليات المعرفية ونحن على مشارف الألفية الثالثة هي هيئة اليونسكو.

وفي هذا المجال نظم العالم الاجتماعي الفرنسي جيروم بانديه رئيس وحدة البحوث المستقبلية في اليونسكو مؤتمراً عالمياً عنوانه "حوارات القرن الحادي والعشرين" جمع فيه أبرز العقول لمناقشة الإشكاليات التي ستواجه الإنسانية في العقود القادمة.

وقد جمع بانديه خلاصة هذه الحوارات في كتاب نشره اليونسكو في أبريل عام 2000 بعنوان "مفاتيح القرن الحادي والعشرين". ولو استعرضنا أقسام الكتاب الخمسة، لاستطعنا أن نضع أيدينا على الإشكاليات المعرفية الأساسية، التي تصلح لأن تكون موضوعات بحثية، تؤلف عنها الأبحاث والكتب، أو تكون موضوعات لورش عمل وندوات ومؤتمرات.

وفيما يلي بيان بهذه الموضوعات الهامة:

القسم الأول : استشراف المستقبل وعدم اليقين. أي مستقبل للبحوث المستقبلية؟

موضوعات هذا القسم تتعلق كلها بفكرة استشراف المستقبل من زاوية إمكانياتها وحدودها وآفاقها وعلاقتها بالفعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

ومن أمثلة الموضوعات المبحوثة:

1 – مستقبل واحد أو تعددية المستقبلات؟

2 – طبيعة المستقبل

3 – أصول المستقبل

القسم الثاني: نحو عقد طبيعي: مستقبل النوع الإنساني ومستقبل الكوكب

ومن أمثلة الموضوعات المبحوثة:

1 – أي مستقبل للنوع الإنساني؟

2 – السكان: أي مستقبل للسكان والهجرة – القرن الواحد والعشرون؟

القسم الثالث: نحو عقد ثقافي جديد؟

آفاق جديدة للثقافة التعددية والتعليم

وفيما يلي نماذج من الموضوعات المبحوثة:

1 – نحو صدام للحضارات أم تجاه التهجين الثقافي؟

2 – الآفاق الجديدة للثقافة: العولمة وعدم اليقين الثقافي والعنف

3 – نحو ثقافات مهجنة

القسم الرابع: نحو عقد اجتماعي جديد؟

تعلم العيش المشترك

وفيما يلي نماذج من البحوث:

1 – أي ديموقراطية في المستقبل؟

2 – أي مستقبل لحقوق الإنسان؟

3 – ما هو مستقبل وضع المرأة في العالم؟

4 – ما هو مستقبل الطفولة في القرن الحادي والعشرين؟

5 – ما هو مستقبل العمل وما هو مستقبل الوقت؟

القسم الخامس: نحو عقد أخلاقي جديد؟

العالم والعولمة

وفيما يلي نماذج من البحوث:

1 – الثورة الصناعية الثالثة والعولمة.

2 – هل تمثل العولمة فخّاً؟

3 – عقد اجتماعي جديد لمرحلة جديدة من مراحل العولمة.

4 – نحو نمط جديد من التنمية ونهاية الفقر.

ويمكن القول أن كل إشكالية معرفية من هذه الإشكاليات تنطوي على موضوعات بحثية متعددة. وهذه الموضوعات صدر بصددها كتاب بالغ الأهمية نشرته اليونسكو من تأليف فردريك مايور السكرتير السابق لليونسكو وأسهم إسهاما واضحا في تأليفه جيروم بانديه.

والكتاب عنوانه "عالم جديد".

Un monde nouveau, ‘F. Mayor، J. Binde, Editions Odile Jacob, Paris, 1999.

ويتسم الكتاب باحتوائه على مؤشرات كمية وكيفية لكل مشكلة من المشكلات المبحوثة.

(2)

المشكلات الواقعية

في تقديرنا أن المؤسسة العالمية التي تخصصت في الفترة الأخيرة في حصر وتحديد المشكلات الواقعية التي ستجابه الإنسانية في القرن الحادي والعشرين هي جامعة الأمم المتحدة في طوكيو باليابان. وقد أسست هذه الجامعة مشروعا رائدا اسمه "المشروع الألفي" The Millennium أصبح يصدر تقريرا سنويا بعنوان: "حالة المستقبل" State of the Future وقد حرر التقرير الأخير الصادر عام 2002. Jerome C. Glenn & Theodore J. Gordon

ومما هو جدير بالذكر أن مركز الدراسات المستقبلية التابع لجامعة القاهرة أصبح مشاركا في وضع تقرير "حالة المستقبل" الجديد، وباعتباري أحد مستشاري هذا المركز فأنا مع مجموعة من الخبراء شاركنا بعرض رؤيتنا للمستقبل حتى يتضمنها التقرير الجديد.

وقد استطاع تقرير حالة المستقبل أن يضع يده على خمس عشرة مشكلة عالمية، بيانها كما يلي:

1 – كيف يمكن تحقيق التنمية المستدامة لكل الناس؟

2 – كيف يمكن إتاحة الفرصة، لكل فرد نصيبه من المياه النظيفة بغير صراع؟

3 – كيف يمكن إقامة التوازن بين التزايد السكاني والموارد؟

4 – كيف يمكن لديموقراطية أصيلة أن تنبع من النظم السلطوية السائدة؟

5 – كيف يمكن لعملية صنع القرار أن تكون أكثر التفاتا لمنظور الأجل الطويل؟

6 – كيف يمكن للعولمة وشيوع المعلوماتية والاتصالات أن تعمل لخير كل إنسان؟

7 – كيف يمكن تدعيم البعد الأخلاقي للأسواق لسد الفجوة بين الغني والفقير؟

8 – كيف يمكن تقليل مخاطر الأمراض الجديدة والأمراض القديمة التي عادت للظهور؟

9 – كيف يمكن تدعيم القدرة على الحسم واتخاذ القرار في ضوء تغير طبيعة العمل والمؤسسات؟

10- كيف يمكن للقيم المشتركة واستراتيجيات الأمن الجديدة التقليل من الصراعات الإثنية والإرهاب واستخدام الدمار الشامل؟

11 – كيف يمكن تحسين وضع المرأة والرقي بالوضع الإنساني؟

12 – كيف يمكن وقف آثار الجريمة المنظمة؟

13 – كيف يمكن سد الاحتياج المتزايد للطاقة؟

14 – كيف يمكن تدعيم الفتوحات العلمية والتكنولوجية؟

15 – كيف يمكن تضمين القرارات الكونية الاعتبارات الأخلاقية؟

(3)

نحو نظام عالمي جديد

إذا كانت الإشكاليات المعرفية والمشكلات الواقعية التي ستواجه الإنسانية في القرن الواحد والعشرين هي ما نقترحه لتكونا المحور الأول والثاني من محاور حوار الحضارات، فإن المحور الثالث والهام هو ضرورة صياغة نظام عالمي جديد يحل محل النظام العالمي الراهن.

وقد التفتت الأمم المتحدة إلى أهمية هذا الموضوع، فقد شكل كوفي أنان سكرتير عام الأمم المتحدة لجنة من 40 شخصية تمثل ثقافات العالم المتعددة، باعتبارهم مجموعة من الحكماء لكتابة تقرير عن حوار الحضارات والمشكلات التي تواجهه، وكيفية إدارته. وكان من بين هذه الشخصيات الدكتور أحمد كمال أبو المجد وزير الإعلام الأسبق والأمير الحسن بن طلال. وقد أعدت اللجنة تقريراً مبدئياً قبل الحادي عشر من سبتمبر عنوانه "الحد الفاصل Crossing the Divide. وقبل إقرار التقرير في شكله النهائي جرت أحداث الحادي عشر من سبتمبر، فأعيد النظر في التقرير المبدئي وخرج في صورته النهائية.

والتقرير في الواقع ينقسم إلى قسمين أساسيين: القسم الأول وفيه نقد عنيف للنظام العالمي الراهن، باعتباره يتسم بعدم العدالة ويقوم على التحيز لصالح الدول العظمى، والقسم الثاني يسر بنظام عالمي جديد سماته بدقة، على أساس ضرورة إلغاء احتكار الدول العظمى لسلطة اتخاذ القرار في الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية وقبول التعددية السياسية، واحترام الخصوصيات الثقافية.

خاتمة

حاولنا في هذه الدراسة عن أسئلة الثقاقة العربية أن نطبق منهجنا الذي بلورناه من قبل في دراساتنا المختلفة وهو المنهج التاريخي النقدي المقارن. غير أننا أولينا أهمية خاصة لتطبيق منهجية التحليل الثقافي التي أصبحت لها الصدارة اليوم في تحليلات العلم الاجتماعي المعاصر كما يقرر عالم الاجتماع الفرنسي المعروف آلان تورين في أحدث كتبه "نموذج جديد".

هذا المنهج هو الذي فرض علينا تقسيم البحث إلى ثلاثة أقسام رئيسة: تغيير العالم، وتقييم لما جرى، والوجوه الثلاثة للثقافة العربية في ضوء ثلاثية الماضي والحاضر والمستقبل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نص الكلمة المرتجلة للدكتور سيد يسين

شكراً سيادة الرئيسة، شرّفني مركز بحوث الإمام الصدر بدعوتي لهذا المؤتمر الهام للحديث عن قضايا التنمية العربية وقد حرصت على الحضور خصوصاً حين قرأت في جدول الاعمال أن الرئيس محمد خاتمي سيكون موجوداً، ونحن نحمل له في مصر تقديراً عالياً.

أريد أن أبدأ بكلمة ذكرتها السيدة الرئيسة أنّ تقارير التنمية الإنسانية العربية تقدم صورة قاتمة للوضع العربي، وهذا مفتاح من مفاتيح النقد لهذه التقارير. أنا كنت عضو اللجنة الاستشارية للتقرير الثاني للتنمية الإنسانية العربية "نحو مجتمع المعرفة" وكانت لي ملاحظات نقدية متعددة قلتها داخل اللجان.

ومن هنا لن أهمش على هذه التقارير وانما سأقدم مجموعة من الملاحظات النقدية وسأتبعها برؤية مغايرة لكيف يمكن أن نعالج موضوع التنمية الإنسانية العربية. سأتحدث عن الفكرة والمنهج والنتائج في تقارير التنمية الإنسانية العربية. الفكرة صحيحة في ذاتها. مجموعة من الباحثين العرب المتميزين يجتمعون تحت لواء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدراسة نقدية للتنمية الإنسانية العربية محاولة في النقد الذاتي. النقد الذاتي ضرورة، ضرورة لمواجهة الحاضر ولاستشراف المستقبل. وأكرر دائماً في كتاباتي بأن النقد الذاتي ليس فضيلة عربية ولكنه فضيلة غربية ويمكن القول ان المجتمعات الغربية المتقدمة تقدمت لأنها تمارس النقد الذاتي بطريقة منهجية. مسألة تصحيح الاخطاء ومواجهة السلبيات. ولكن هناك فرق بين النقد الذاتي وبين التجريح الذاتي. أعتقد أن تقارير التنمية الإنسانية انزلقت الى التجريح الذاتي وقدمت صورة بالغة القتامة للتنمية الإنسانية العربية ولذلك ليس غريباً أن تحاول بعض الدول المهيمنة في العالم والولايات المتحدة في مقدمتها أن تقتبس من هذا التقرير لتدعم سياساتها في الهيمنة على المنطقة العربية ولتدعم حججها الخاصة لأنها تريد في الواقع من غزو العراق نشر الديمقراطية في العالم العربي مع أن الولايات المتحدة الاميركية لها سجل أسود في الديمقراطية ولها تاريخ إجرامي في التدخل في الشؤون الداخلية في الدول وسجلها في أميركا اللاتينية معروف. وبذلك يمكن القول إن المزاعم التي يطلقها جورج بوش أن العراق سيقدم نموذجاً للديمقراطية... أيّ ديمقراطية تحت الاحتلال؟ هذه مزاعم فارغة. من هنا كان بوش حريصاً، وغيره مثل كوندوليزا رايس، أن يقتبس من تقارير التنمية الإنسانية العربية ليقول هؤلاء مثقفون عرب يقولون كذا وكذا وكذا.... وتجاهل أن التقارير في الواقع لم تقدم صوراً ايجابية ملفتة، تجاهلتها وتجاهلتها بشكل مبالغ فيه. الفكرة صحيحة ،ممارسة النقد الذاتي ولكن ماذا عن المنهج؟ المنهج الذي طبقته هذه التقارير منهج معيب لأنه منهج لا تاريخي. تجاهلت التقارير ان العالم العربي كان في ضوء الاحتلال سنوات طويلة: مصر 70 سنة، الجزائر 180 سنة من الاستعمار والاستيطان الفرنسي، لبنان وسورية تحت الوصاية والإنتداب، العراق تحت الاحتلال.. الى آخره..

تجاهلُ هذا البعد التاريخي مسألة بالغة الخطورة –والمعيبة- من الناحية العلمية بعد تعويق العالم الغربي لاستعماره للتطور التلقائي للمجتمع العربي يقيسون بمقاييسهم الحرية والديمقراطية والتقدم الآن. هذا نوع من المرواغة التاريخية ورفض لقبول الخطأ التاريخي الذي ارتكبه في حقنا في استعمار بلادنا بدون وجه حق. اذا أردنا أن نقيس التنمية اليوم لا بد أن نضع هذا في الاعتبار البعد التاريخي: متى بدأنا؟ ومن عوّقنا في أن تكون لنا ديمقراطية حقيقية عبر الحقب وعبر القرون؟

النقطة الثانية الخطيرة في المنهج هناك عيوب جسيمة في استخدام المنهج المقارن. المنهج المقارن منهج علمي معتمد في علم الاجتماع ولكن حين تقارن هناك ضوابط لذلك، هل يمكن المقارنة بين مصر الآن وبين فرنسا في الحريات العامة. مسألة لا تجوز، هناك فرق مئتي سنة، فرق تاريخي، كيف يمكن المقارنة بين دول لها تاريخ اجتماعي مختلف وتاريخ سياسي مختلف.

النقطة الثالثة: إن هذه التقارير تقوم على مجموعة من التعميميات الجارفة. وأنا في اللجان الاستشارية قلت لهم المسح الشامل في منهج البحث يعطي صورة عامة لوضع ما، ولكن لكي تتعمق في الفهم عليك أن تجري ما تسميه دراسة الحالة Case Study. بدون دراسات حالة أنت تظلم الظاهرة. لماذا لم تُجرَ دراسة حالة للمقاومة العربية للاستعمار الصهيوني وللاستعمار الاميركي في العراق؟ المقاومة كدراسة حالة تكشف عن ايجابيات السلوك العربي وعن ايجابيات المواطن العربي. هذه نقطة مضيئة ما كان ينبغي أن نغفلها ونتحدث عن سلبيات النظم وأخطاء النظم. هذه حقيقية. ولكن ماذا عن سلوك المواطن العربي واندفاعه الى المقاومة وتضحياته بنفسه. هذه مسألة كانت تستحق وقفات متعددة.

أيضاً كانت هناك محاولات ناجحة للتحديث، هناك كلام كثير، تعميمات على تقصير العالم العربي في المعرفة وفي اكتساب المعرفة. أنا اقترحت عليهم في اللجان الاستشارية أن نبحث موضوع كيف دخل موضوع الهندسة الوراثية الى العالم العربي؟

وكيف تمكّن علماء مصريون وغيرهم عرب من آلية ومفاهيم هذا الموضوع؟ وكيف أقاموا معامل حديثة تنتج في هذا المجال؟ ليس هناك إشارات كافية لما أسميه دراسات الحالة الناجحة التي كان من شأنها أن تخفف من هذه الصورة القاتمة التي قدمت لتقارير التنمية العربية.

اسمحوا لي في أن أقدم منهجاً مغايراً لدراسة التنمية الإنسانية العربية، في رأيي لا يمكن فهم الموقف الراهن بدون فهم التغيرات الكبرى فيما أسميه المجتمع العالميworld society. نحن نعيش في ظل حضارة واحدة هي الحضارة العلمية والتكنولوجية وفي هذا المجال هناك تغيرات كونية حدثت لا بدّ أن تؤثر علينا، نحن في لحظة تاريخية فارقة، ننتقل فيها من نموذج المجتمع الصناعي الى نموذج ما يطلق عليه مجتمع المعلومات العالميGlobal Information Society مجتمع المعلومات العالمي هذا يتقدم ببطء وإن كان بثبات الى ما يسمى مجتمع المعرفة. مجتمع المعرفة لا يمكن أن ينشأ إلا في وجود اقتصاد المعرفة حيث تصبح المعرفة هي المولدة الاساسية للثروة.

هذه نقطة أولى الانتقال من المجتمع الصناعي الى نموذج مجتمع المعلموات العالمي. مجتمع المعلموات العالمي ليس مجرد تكنولوجيا المعلومات ولا الكومبيوتر. هو نموذج حضاري جديد لا يقوم الا على الديمقراطية والشفافية وحرية تداول المعلومات. في مصر على سبيل المثال يقولون هناك حكومة الكترونية أهلاً وسهلاً، في غيبة الديمقراطية والشفافية ليس هناك مجتمع معلومات ... استحالة أن تجهز مجموعة من الحواسب .. جيد وماذا بعد؟ ليس هناك حرية تداول المعلومات... البيانات ليست ثابتة وليست صادقة ولا أستطيع كباحث أو كمراقب سياسي أن أتتبع الأداء الحكومي في غياب المعلومات ومن هنا يمكن القول أن الترويج لتكنولوجيا المعلومات في العالم العربي يصبح خداعاً من قبل النظم. ليس هناك مجتمع معلومات ديمقراطية حقيقية وحرية تداول المعلومات.

ماهي التغيرات الكبرى التي حدثت في بنية المجتمع العالمي؟

ثلاث ثورات متزامنة، ثورة سياسية، وثورة في مجال القيم، وثورة في مجال المعرفة. الثورة السياسية ببساطة، هي الانتقال من الشمولية والسلطوية الى الديمقراطية. هناك موجة عارمة لا سبيل لوقفها من الشمولية والسلطوية الى الديمقراطية. هذه هي الثورة الاولى وفي هذا المجال هناك تجديد في مجال تكوين الاحزاب السياسية، أجندة الاحزاب السياسية، كما أصبح موضوع البيئة من الموضوعات الكبرى المطروحة على أجندة العالم، موضوع التلوث والبيئة، ومعاهدة "كويوتو" ومشاكلها معروفة لأن الولايات المتحدة الاميركية أكبر دولة في العالم تنبعث منها الغازات السامة ولا تريد الموافقة على معاهدة " كويوتو" لأنها تكلفها مبالغ طائلة. إذاً، الثورة السياسية تتمثل في النزوع القوي نحو الديمقراطية.