المحور الأول: التنمية عربياً

الدكتور أحمد بعلبكي

شهدت القرون الأربعة الأخيرة ثلاثة أنماط من الرأسمالية ، توسعت في العالم إلى حيث أتاحه لها تطور تكنولوجيات الحرب والإدارة والبحث العلمي. تميز النمط الأول الذي تواصل حتى الحرب العالمية الثانية بالعدوانية فكان إستعمارياً ولا نرى ضرورة للتفصيل في الأهداف الجشعة التي اعتمدتها هذه الرأسمالية الأولى في غزو الأسواق القريبة والبعيدة. فهي كانت تجهد لتحقيق التراكمات الأساسية من الرساميل والنفوذ العسكري لكل من الدول القومية الكبرى في أوروبا الغربية على وجه الخصوص.

وتميز النمط الثاني، الذي تواصل إلى تسعينات القرن العشرين، بالقدرة الإدارية على هندسة تبعية البلدان المستقلة في الوقت الذي كانت تجهد لحماية أسواقها الداخلية وتوسيع قدراتها التنافسية في الأسواق الخارجية . وما كان ليتحقق لها ذلك إلاّ بتنافس أحزاب اليمين واليسار فيها على رعاية العقد الاقتصادي الاجتماعي بين ما تمثله هذه الأحزاب من تنظيمات رأس المال من جهة ومن تنظيمات نقابية وأحزاب يسارية من جهة أخرى. لقد شكلت الاشتراكية الديموقراطية في أوروبا، وفي فرنسا خاصة، الحارس الأمين لمجتمع الرعاية أو «لحلم المجتمع المتوازن بفضل الساعاتي العظيم المتمثل بالدولة»( ) على حد تعبير دينيس أوليـﭭان (دينيس أوليـﭭان : « النموذج الإجتماعي الفرنسي – تسوية مالتوسية» منشورات سان سيمون، باريس، 1998).

أما النمط الثالث من الرأسمالية فقد قام مع مطلع الثمانينات بفعل القفزة المحققة في تكنولوجيا المعلومات وفي تغلغلها في أسواق المال من جهة وهيمن في العالم بفعل الهزة الجيوسياسية المتمثلة بالإنهيار السوﭭياتي وارتداداته في العالم من جهة أخرى. ويقوم هذا النمط على عقيدة توصف بالنيوليبرالية وتقربه من أسس البروتستانتية المتأصلة في تأسيس المجتمع والدولة الأمريكيتين وفي نهوض اقتصادها المميز عالمياً. إنها العقيدة التي لا تقول بالمساواتية وبمجتمع الرعاية والتكافل والتوازن الإجتماعي كما في أسس العقيدتين الكاثوليكية أو الإسلامية. إنها العقيدة التي تقول بعدالة المنافسة في اقتصاد السوق. هذا السوق الذي يجب أن يوفر المنافسة العادلة بين الهيئات المعنية بتوفير الخدمات العامة التي تعوّد الشعب أن ينتظرها من الدولة القومية الليبرالية أو الإشتراكية _ الديموقراطية في الدول الأوروبية وفي البلدان الفقيرة التي تقلد وظائفها .

إن تحقق القفزة في مجال التكنولوجيا الرقمية متواكبة مع الهزة الجيوسياسية مكنت الرأسمالية الثالثة في طبيعتها النيوليبرالية من استعادة عدوانيتها فراحت تسوّق ثقافياً وتفرض اقتصادياً مفهوم اقتصاد السوق المفتوح. هذا الإقتصاد الذي لم تعد الدولة تتولى إدارته الليبرالية بمقتضى مسؤولياتها في رعاية التوازن الاجتماعي فتحولت إلى خدمته وفرض أهدافه في إعادة هيكلة ما يمكن أن يُسمى مجتمع السوق وإذا كان فرض مجتمع السوق يلاقي مواجهات شعبية حامية في البلدان الغنية إلاّ أن عدوانية الراسمالية النيوليبرالية في فرض قراراتها المالية والاقتصادية والسياسية على حكومات المديونية والهدر والفساد، باتت تلاقي الدعم والطواعية المتسرعة أو المتدرجة من هذه الحكومات المتنازلة طوعاً عن سيادتها. ولم تبقَ نظرية اقتصاد السوق المفتوح مقتصرة على توجيهات مراكز القرار المالي النيوليبرالية في العالم وحسب بل وأقدمت على تسويقها في تقارير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (HDR 1993) التي تردد أن الأسواق الحرة هي « أسواق رؤوفة» (« تقرير التنمية البشرية 1993» الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، صفحة 30) بالناس في الأصل «وأن التشوهات التي تلحق بها كانت بسبب تدخلات الدولة والاحتكارات» (تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2004، صفحة 49) التي تعوق الأسواق عن المنافسة والكفاءة وتوفير عدالة الفرص للجميع.

السجال حول مجتمع السوق في الدول الغنية

في موازاة استتباب الهيمنة لإقتصاد السوق بقيادة مثلث الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي واليابان على الصعيد العالمي وتواصل المواجهة مع النقابات واليسار والخضر ومهمشي الضواحي في المجتمعات الصناعية تفاقمت مآزق التجارب التنموية الوطنية المدولنة في دول الجنوب مع تزايد المديونية والبطالة المتفاقمتين. وهذا ما سهل على الرأسمالية النيوليبرالية أن تمارس في توسعها ضغوطاً عدوانية متجددة تذكّر بعدوانية الرأسمالية الإستعمارية التي سبقت الحرب العالمية الثانية.

تُدرك أحزاب اليمين أن الأكلاف المرصودة لدعم غير ذكي وأحياناً كثيرة لغير المستحقين في مجتمع الرعاية والإذعان لضغوط النقابات واليسار في ضمان حقوق العاملين وأجورهم باتت ثقيلة على أكلاف الإنتاج وتعوق بالتالي منافسة الصادرات الأوروبية أمام الأسعار الأمريكية والآسيوية على وجه الخصوص. غير أن هذه الأحزاب ظلت تداور في إعلان دعمها للعبور إلى مجتمع السوق المتلائم مع اقتصاد السوق خوفاً من خسارة قواعدها الشعبية. وفي المقابل تدرك أحزاب اليسار، هي أيضاً، أن إقتصاد السوق والمنافسة المفتوحة على الصعيد العالمي لا يتماشيان مع مجتمع الرعاية لأنه يحمّـل الدولة ما يُثـقل على قدراتها التنافسية. ولكن هذه الأحزاب اليسارية تُـدرك أيضاً أن التغاضي عن التحول إلى مجتمع السوق وتخلي الدولة عن رعاية الخدمات الإجتماعية الأساسية لصالح مؤسسات أو هيئات ذات نفع عام سوف يعرّضها هي أيضاً مثلها مثل أحزاب اليمين لخسارة قواعدها الشعبية ولا سيما بعد أن تراجعت نسب التحزب والانتساب النقابي إلى نصف ما كانت عليه قبل 30 سنة (مقدمة تقرير التنمية البشرية لعام 2002 من رئيسة فريق الإعداد السيدة ساكيكو فوكودا – بـار).

وإذا كانت هذه هي مستويات الإرباك والتنازع المستعرّ داخل المجتمعات الصناعية المتطورة مدنياً حول مسؤوليات الأحزاب تجاه حقوق ومصالح قواعدها الموالية أو المعارضة.

فهل في البلاد العربية أحزاب تجادل حول تدهور مستويات النمو الاقتصادي وتزايد البطالة التي تطال 20 مليون عربي يُضاف إليهم 6 ملايين سنوياً (تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2003 ص 3) هذه البطالة الناجمة عن قبول الحكومات العربية لتكييفات هيكلية ولشراكات اقتصادية غير متكافئة اضطرت لقبولها؟

وهل يمكن أن تقوم في مجتمعنا اللبناني جدالات مشابهة بين الزعامات المقررة سياسياً وهي التي لا تتنازع غالباً إلاّ على تحاصص الإنفاق العام وخدمات الإدارة العامة؟ وهي في تنازعاتها لا تهدف غالباً إلاّ إلى تحصين عصبيات طوائفها معتمدة نهج الزبائنية الخدماتية في استقطاب الوجهاء والمفاتيح الإنتخابية؟

هل من الممكن نظرياًً أن تتوقع الحكومة البريطانية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية من حكوماتنا المتكيفة في الشراكات غير المتكافئة أن تحقق نمواً اقتصادياً واجتماعياً وتكنولوجياً بعد أن فرضت عليها أن تكيف، وقبل أن تتأهل للمنافسة ، هيكليات إقتصاداتها وفتح أسواقها ووقف التدخل فيها في مهلة سنوات معدودة ؟ علماً بأن الحكومة البريطانية سبق لها وشرّعت لنفسها التدخل المتمثل بسياسات الحمائية لبناء اقتصادها الكولونيالي طيلة قرن ونيّف بين عامي 1725 و1860. وأن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أبقت على التدابير الحمائية لبناء اقتصادها طيلة قرن من الزمن بين عام 1850 والحرب العالمية الثانية بعد ان أعلن أحـد رؤسـائهـا (Ulyss Grant) «أن الحماية سيستمر اعتمادها إلى 200 سنة قبل الوصول إلى الليبرالية بالفهم المعاصر لها». وفي هذا السياق الحمائي سبق لحكومتي سويسرا وهولاندا أن رفضتا، في مطلع القرن العشرين، مبدأ تسجيل براءات الإختراع بينما يفرض اليوم على المجتمعات الفقيرة عدم مخالفة قوانين تسجيل الملكية الفكرية.

إمكانيات الشراكة في التنمية

ما أكثر ما كتب حول الآلية السحرية للإنتقال من دولة الرعاية القومية التدخلية إلى الدولة الناظمة المتنصلة وما كتب في أدبيات الوكالات الدولية والمنظمات المانحة عن إمكانية الانتقال من بيروقراطية الهدر الحكومي لموارد النمو إلى ديموقراطية التنمية المستديمة بالشراكة:

- فما هي حدود الشراكة المتاحة لمجتمعاتنا العربية في الأسواق المتعولمة؟

- وما هي حدود المشاركة المتاحة للطبقات المتوسطة والشعبية في مجتمعات باتت تخسر من سيادتها على أسواقها وعلى تماسك مجتمعاتها؟

لم يكن لبنان بحاجة إلى توصيات من مراكز القرار المالي الدولية لتعديل الهيكلية القطاعية لاقتصاده وهو البلد الذي يعتمد ليبرالية مفرطة منذ استقلاله ولا تتجاوز حصة القطاع العام في ناتجه المحلي القائم أكثر من 6 % (Economist Intelligence Unit Lebanon 1995 – 1996 مصدر وارد في تقرير بعنوان « ملامح التنمية البشرية المستدامة في لبنان » صادر عن برنامج الأمم المتحدة في بيروت عام 1997 صفحة 38). بل كان بحاجة إلى اصلاحات مالية وإدارية وسياسات انتقالية تؤهل قطاعاته السلعية والخدمية للمنافسة في التصدير ولمواجهة الواردات المنافسة من الأسواق القريبة والبعيدة. كان لبنان أيضاً وما يزال بحاجة إلى إصلاح تشريعي يُعيد بناء قطاعه الأهلي والمدني لتطوير قدراته المؤسسية والمهنية لتمكينه من الإستقلال عن إدارات الحكم ومن الحلول مكانها في تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان ومعالجة البطالة وبناء القدرات وغيرها.

هل ان الإدارات اللبنانية المسيّسة أحياناً كثيرة، قادرة على القيام بما قامت به الإدارات الانكليزية والأمريكية لجهة التخلي عن مبدأ المساواة غير الذكية في الرعاية، وهو الدعم الذي لا يميز بين مستحق وغير مستحق، وعلى اعتماد مبدأ الإستحقاق الذكي بديلا عنه؟

وهل هي قادرة أيضاً على الإنتقال التدريجي إلى عقود شفافة مع المؤسسات الأهلية والدينية أو حتى مع الشركات الخاصة لتكون بديلاً عن الوزارات في توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية؟ •

وهل تستطيع هذه الإدارات اللبنانية المُسيّسة أن تصل يوماً إلى تشجيع المدخرين لتوريث مؤسسات وقفية توفر تلك الخدمات بدل أن يتوجه توريثهم أحياناً كثيرة لمن لا يستحقونه في رأيهم؟

يُضاف إلى ذلك أن التحاصص الطائفي بين الوزارات وداخل كل وزارة منها يعوق قيام شراكة تعاقدية تكاملية وشفافة حيث تتولى الوزارات هندسة السياسات الاجتماعية وتولي شؤون تنفيذها في الجماعات المحلية لمنظمات غير حكومية. ولكن كيف يمكن أن تقوم شراكة تكاملية مع منظمات غير حكومية تفتقر غالباً للأهلية المهنية والبشرية ولا تقوم على أداء مؤسسي ديموقراطي، ومع ذلك يُـطلب إليها تنفيذ مشاريع تنمية محلية أو قطاعية؟

وهل يمكن أن يتجاوز الكثير من المنظمات الأهلية الأسيجة الطائفية الضيقة التي تحصنها بخدماتها مقابل تحصنها بزعاماتها؟ وهذا ما يؤثر سلباً على موضوعية معايير الجدوى والمتابعة والتقييم.

حول إمكانية المشاركة الاقتصادية

يُلاحظ أن مشاركة المنتجين الصغار وخاصة النساء تحت شعار تنمية قدراتهم ومواردهم الحرفية والزراعية والخدمية غالباً ما تُختزل تحت شعار تخفيف الفقر إلى مجرد تدخلات إقراضية صغيرة تترافق بدورات تدريبية معجلة لا تكفي لإخراج المستفيدين لا من آليات الإفقار ولا من توجسهم المزمن بنوايا التجار ومعاملات المصارف. إن المشاركة الفعلية لصغار المنتجين لا تكون إلاّ بعد تمكينهم من التآلف مع مهارات الاستثمار في تنمية مواردهم المحلية. وهذا ما يتطلب تأطيرهم في مجموعات تضامنية أو تعاونية تحتضنها مؤسسات ذات نفع عام متخصصة تتابعهم أسبوعياً. فتزودهم هذه المؤسسات الحاضنة بالخبرات على الأصعدة التقنية والإدارية والتسويقية والمحاسبية والتسليفية ولمدة سنة على الأقل يتمكنون خلالها من الإنفطام وبلوغ الرشد التقني والاقتصادي الذي يتطلبه الدخول إلى السوق وتتطلبه القدرة على المفاوضة فيه. وفي غياب هذه الاستعدادات الإحتضانية (Incubator = Pépinière) يتحول الإقراض الصغير إلى مجرد دعم إغاثي لا يرتقي إلى مستوى الدعم التنموي تستفيد منه الجمعيات وكوادرها المتابعين للسداد بالاضافة إلى البنوك التي توسع قطاع تعاملها إلى جمهور يلتزم أمامها بالكفالات المضمونة وبالأخلاق الحميدة.

وتجدر الإشارة إلى أن غموض الشروط القانونية المطلوب مراعاتها في تأسيــس الجمعــيات (Associations) والمؤسسات (Fondations) والتسييس الزبائني أحياناً كثيرة في تعامل الإدارات الحكومية المترهلة مع الجمعيات أو المؤسسات يجعلان الكثير الكثير منها قليل الاهتمام بمستويات الكفاءة العلمية والتمرس المهني للعاملين فيها. وهذا ما ينعكس سلباً على مستوى الإنجازية والاستدامة لنتائج المشروعات كما تنص عليها وثائقها التعاقدية بين الهيئات الممولة من جهة وبين الجمعيات أو المؤسسات المنفذة من جهة اخرى. ولا نبالغ إذا قلنا بأن الترهل في مستوى التعاقد ومتابعة تنفيذ المشروعات والبرامج مع الجمعيات والمؤسسات لا يقتصر على الإدارة الحكومية في بعض الوزارات ( الشؤون – الصحة – التربية) بل ويتعداها إلى ممثليات الهيئات الأجنبية المانحة في لبنان التي تهتم بمتابعة روزنامة الصرف المنصوص عنها في وثيقة المشروع وبالضبط المحاسبي لبنود الإنفاق وللحركة المستندية أكثر من اهتمامها بانعكاسات جدواه على المستفيدين.

في إمكانيات المشاركة السياسية

تُشكل الأسـر التي يُصنّف دخلها دون المتوسط في قطاعـي الزراعة والإدارة اللبنانييـن (بين 500 وألف دولار شهرياً) نسبة تقارب 80 % (تقرير « ملامح التنمية البشرية المستدامة » مرجع سابق صفحة 63) في كل قطاع. وهذه النسبة تؤشر على حاجة صغار المزارعين والموظفين المتزايدة للإستعانة بالدعم التنموي والإغاثي لتلك الأسر. وجدير بالتذكير أن الأفراد المعوزين في مثل هذه الكتلة الشعبية، وفي غياب الأطر النقابية والحزبية التي تلتزم بأولوية قضاياهم المعيشية والاجتماعية والمهنية يستهونون الوصول إلى الدعم عبر المرور بقنوات الأجهزة الزبائنية التزعمية الطائفية النافذة إلى مصادره الحكومية أو الدولية، مقابل تأكيد ولاءاتهم لها بشكل دائم. وهي الاجهزة التي تصر على إختزال الإنتخاب بحدث التصويت في يوم الإقتراع . وهكذا يكون الفقراء قد شاركوا« ديموقراطياً » في شرعنة تسلط زعماء العصبيات ممن يُسلفونهم الصوت مقابل منفعة أو وعد بمنفعة (وهنا نتذكر مشاهد الترغيب بالكوشري ومشاهد الترهيب بخناجر أنصار الحزب الحاكم في مصر). وعندما يكتمل عقد التمثيل العصبوي تحت قبة البرلمان اللبناني يكتشف أُمراء الطوائف أن الديموقراطية في لبنان هي في الوقت عينه ديموقراطية التوافق المعلن بالحوار حول العلاقات في الداخل وديموقراطية التنافق المُضمر حول الإرتباطات بالخارج .انها ديموقراطية الفيتوات المتبادلة بين التحصينات الطائفية إلى ان يقضي الله امرا كان مفعولاً.

وفي الختام لا بد لنا من التساؤلات التالية حول قدرة الفقراء على المشاركة في مجتمع السوق:

هل عوام العصبيات تشارك فعلاً في السياسة عندما تقترع؟

أم هو مفهوم السياسة في الثقافة الطائفية؟

لماذا يرجح في المناخ السياسي الطوائفي مفهوم التيار على مفهوم الحزب؟

أليست هي خصوصية الثقافة الطائفية في لبنان التي تحصر القرار بالزعيم الذي يُفدى بالروح والدم والذي يجب أن يبقى فوق مؤسسة الحزب ونظاميته؟

هل يمكن أن يكون دور المرجعيات الدينية أكثر التزاماً بمعاش الناس في طوائفهم و أقل ارتباطاً بسياسات زعمائها ؟

وهل يمكن أن يتضمن إعداد الأئمة والأكليروس مستوى جامعياً أو نصف جامعي في علوم المجتمع والتنمية الاجتماعية لتمكينهم من فهم أوضاع جماعاتهم فلا يستسهلون في تعبئتهم التعنصر أحياناً كثيرة ولا يجهدون لإلهائهم عن دار الفناء في الدنيا ونعمها التي لا تدوم الا للاخرين؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نص الكلمة المرتجلة للدكتور أحمد بعلبكي

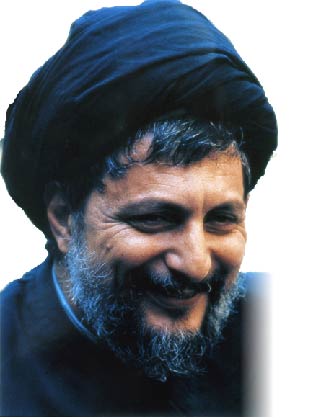

أودّ أن أستهلّ مداخلتي بأن أرفع هذه المداخلة وأن أتوجه بالتقدير البالغ لصاحب هذه المناسبة سماحة السيد موسى الصدر، سيد الاجتهاد من أجل الانسان والى مركز الامام الصدر للأبحاث والى مؤسسات الامام الصدر الرائدة في تنمية الموارد الإنسانية.

سيكون لي في مداخلتي وقفتان: وقفة أمام الخطاب التنموي العربي الذي أصفه بالقومويّ- ثقافويّ وسأبيّن ذلك، وهذا ما رشح لي من تقارير التنمية الإنسانية العربية، ووقفة أخرى فيما يسمى بواحدة من المبادىء التي تركز عليها تقارير التنمية الإنسانية العربية، وهي التنمية بالديمقراطية والشراكة أي ادارة التنمية.

اذاً، وقفة مع الخطاب التنموي، ووقفة مع الادارة التنموية، وهنا اتوقف امام الحالة اللبنانية بالذات. أسعدني أن أصغي الى زميلي وأستاذنا السيد يسين عندما وصف تقارير التنمية الإنسانية العربية باللاتاريخي او اللاتاريخية. هذه المقاربة وكل الفرق في جودة الابحاث هو في مدى قربها او ابتعادها عن المقاربة التاريخية.

وأول مشكلة في هذه المقاربة هي التعميمات. هنا أريد أن أبيّن خطورة هذه المقاربة في ثلاثة تساؤلات أو مسائل سميتها انزياحات، مفردها إزاحة. كيف يمكن ان تزاح المشكلة من نطاق تشكلها القطري الى النطاق القومي فتهيم ساعتئذ ويصبح على كل العرب أن يحلّوا مشاكل كل العرب وليس هناك من مسؤولية محددة لسطات قطرية عن التدهور والتراجع في كل قطر حكمته عقود طويلة. هذه هي المشكلة الاولى في الخطاب او الازاحة الاولى وهي مشكلة معرفية، عندما نقارب بهذه الازاحة يعني لم يعد هناك احد مسؤولاً عن شيء، بمعنى اذا تدهور الامن الغذائي في لبنان أو في مصر أو في سورية أو كذا، تعقد قمة عربية للتباحث في الامن الغذائي العربي ويطلب من الدول النفطية ان تعطي السودان لينتج لها قمحاً أو غذاءً واذا تأخر السودان أو تخلفت دول الخليج عن هذا التمويل يعني ذلك ان المشكلة ليست على اللبنانيين ولا على السوريين ولا على المصريين. هذه الازاحة الاولى التي تعفي الانظمة من المحاسبات التي تحملت وزرها طوال عقود.

الازاحة الثانية، اسمحوا لي، وهنا في حضرة الامام الصدر، أتساءل ألا تكمن اشكالية المقاربة والخطاب أيضاً لدى تيار محافظ بين رجال الدين، في جهله لعلوم اقتصاد السوق، ومجتمع السوق أو تجاهله لها وازاحة فهمها من نطاق آليات افقار المستضعفين الى نطاق الانحراف في أخلاقيات المستضعفين والمستكبرين على السواء؟

ننتقل من الاقتصاد السياسي الى الاخلاق الى القيم. وبهذه الحالة نخرج عن الاحراج في مواجهة المسؤولية السياسية الاقتصادية عن تدهور المستضعفين ومجتمعاتنا.

في التعميم أيضاً ألم يقم خبراء التقرير بإزاحة المقاربة التاريخية عن مسارات التنمية في مجتمعاتنا العربية وغير العربية، أنا اشارك السيد يسين في أن ما قيل في التنمية العربية يمكن أن يقال عن تركيا وعن أميركا اللاتينية وأن يقال عن إيران، وأن يقال عن كل بلدان الجنوب. اما التركيز على عروبة التقرير، ففي تقديري انه تركيز قومويّ واشكاليته في حرصه على عروبته. هذه من مشكلات التعميم وسبقني زميلي الى الاشارة الى ان كل قطر هو تشكيل تاريخي، تشكّل بمواصفات وبظروف مختلفة، وبقدرات وبموارد مختلفة وأن التعميمي يمكن ان يعطّل التشخيص.

قيل أن الحرية هي الهدف الأخير، أولَم يزاح، هناك إزاحة ثالثة، هذه المقاربة تزيح هدف تحقق الحرية كمنظومة مكونات قطاعية متكاملة، بمعنى أنها هدف كبير نصل إليه، نتدرج إليه، كما تدرجت كل المجتمعات. فالحرية عملية تاريخية، صيرورة تاريخية، تتدرج اليها الشعوب وتدفع أثمان هذا التدرج، هذه الازاحة عن عملية تفصيل الوسائل، هذا ما لم يأتِ عليه التقرير

تفصيل الوسائل والآليات الضرورية: كيف؟ وليس ما هي المشكلة؟ لقد جمعنا مشاكل من كل الاقطار العربية: المرأة في المغرب تعاني كذا، المرأة في السعودية تعاني كذا، الشباب يعانون كذا، مسألة حرية الاعلام ... حصلت لملمة لهذه الاشكالات عن كل الاقطار العربية، فهذا لا يمكن الا ان تكون جولة تفيد ولكنها لا تنتهي الى ما يمكن ان نسميه نموذج في التنمية او خطة والخطة لا تكون الا للحالة كما قال السيد يسين، لا يمكن ان نواجه التنمية بقراءة افقية لكل الاختلافات الموجودة في كل الاقطار. هل يمكن للتنمية الإنسانية التي يجود ويجيد التقرير وصف جمالات العيش الرغيد في ظلالها ان تحصل من غير تجادل تصاعدي مع التنمية الاقتصادية الاجتماعية وهنا اريد ان اذكر ان كثيراً منا يقول : كان زمن النمو واصبح زمن التنمية. لنتذكر تجارب التنمية المعاصرة التي نعتبرها اليوم في بلدان الشمال، عندما بدأت الثورة الصناعية في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر، قامت بتشريد الاطفال والنساء، قامت على تضحيات كبيرة، ولم يأتِ الضمان الاجتماعي في اوروبا الا في الثلاثينات والاربعينات. اذاً، كان هناك تنمية متعاقبة بدأت بالاقتصادي ومن ثم هذا الازدهار الاقتصادي خلق تناقضات اجتماعية اصبحت تهدد هذا الازدهار الاقتصادي فكان لا بد من تشريع لما يسمى بالتأمينات الاجتماعية.

ان عذر الخطاب القوموي الثقافوي في تقرير التنمية الإنسانية العربية هو انه خطاب في ضرورة الوعي يتوجه الى خواص الناس وليس خطاباً في تمكين عوامّ الناس من وعي الضرورة. ايضا عندما تحدث زميلي عن التعميم وعن الفارق الزمني، هناك قرنان من الزمن بين تجارب بلدان الشمال في التنمية وما يُطلب من بلداننا. هل من الممكن نظرياً التوقع من حكوماتنا المتكيّفة في الشراكات غير المتكافئة، سواء الشراكات المتوسطية أو منظمة التجارة العالمية، ونحن نذكر انه حتى الشراكات العربية معاهدة التيسير العربية نتذكر مشكلات انتقال المحاصيل الزراعية عندما تمّ التخلي عن الرزنامة الزراعية، فقامت مشكلات في لبنان بسبب صعوبة المنافسة. أنا لا أقول ان نظل في انظمة حمائية. لكن أقول من الضروري ان تتأهل المجتمعات للمنافسة في سياسات انتقالية. يجب على الحكومات أن تأخذ خمس سنوات لتمكين الزراعة اللبنانية من المنافسة وأن لا تفتح الابواب مباشرة ويأتي الاستيراد الاغراقي فيعطل الانتاج الزراعي او الحرفي او الصناعي.. الى آخره. فيلاحظ ان الحكومة البريطانية سبق لها وشرّعت لنفسها التدخل المتمثل بالسياسات الحمائية. خلال قرن وربع كانت السياسة البريطانية في حماية الانتاج، والرئيس الاميركي اوليس غرانت ( (Ulyss Grant صرّح منذ قرنين وقال نحن بحاجة الى مئتي عام من الحماية، وأذكر النص: "إن الحماية سيستمر اعتمادها إلى 200 سنة قبل الوصول إلى الليبرالية بالفهم المعاصر لها". الآن نتكلم بالنيوليبرالية وفتح الاسواق الذي لا يعني فقط صفقة اقتصاد السوق، هو مجتمع السوق ايضا. مجتمع السوق الذي تغيب فيه الدولة عن مسسؤولياتها في التوازن والامن الاجتماعيين.

هنا، اريد ان اتحول الى الحالة او المبدأ الذي أشرت اليه، مبدأ الديمقراطية و المشاركة في التنمية الذي يُبَشَر به كل يوم بأن الحق على الناس، الديمقراطية مفتوحة، والسوق هو سوق رؤوف. هكذا يرد في احد تقارير برنامج الامم المتحدة الانمائي، أن الاسواق رؤوفة، وتقديم الخدمات الاجتماعية في التعليم والإسكان ومعالجة البطالة وبناء القدرات وغيرها.

هل ان الإدارات اللبنانية المسيّسة أحياناً كثيرة، قادرة على القيام بما قامت به الإدارات الانكليزية والأمريكية لجهة التخلي عن مبدأ المساواة غير الذكية في الرعاية، أو في الدعم؟

نعم هناك مشكلة ان هناك توزيع في الدعم وفي الرعايات غير ذكي بمعنى ان يستفيد منه الميسورون والمعوزون وهو الدعم الذي لا يميز بين مستحق وغير مستحق ، و على اعتماد مبدأ الإستحقاق الذكي بديلا عنه ؟

نذكر ذلك في مبدأ الدعم على الشمندر ، الدعم على القمح، على التبغ ، وننتبه الى ان كثيراً من المتملكين وكبار الملاكين وغيرهم ومن كبار النافذين في الادارات يستفيدون من هذا الدعم أكثر من المزارعين البسطاء الذين يضمنون الارض وتسلم المحاصيل باسمهم.

هل هي قادرة أيضاً على الإنتقال التدريجي إلى عقود شفافة مع المؤسسات الأهلية والدينية أو حتى مع الشركات الخاصة لتكون بديلاً عن الوزارات في توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية ؟

وهل تستطيع هذه الإدارات اللبنانية المُسيّسة- حتى لا اقول المطيّفة- أن تصل يوماً إلى تشجيع المدخرين لتوريث مؤسسات وقفية توفر تلك الخدمات بدل أن يتوجه توريثهم أحياناً كثيرة لمن لا يستحقونه في رأيهم؟

هناك وقف في التاريخ العربي والاسلامي وكان هناك البيمارستان. لماذا يتم توريث شخص لا يُرى فيه انه أهلاً لهذا التوريث. المجتمع أحقّ في هذا الموضوع.

يُضاف إلى ذلك أن التحاصص الطائفي بين الوزارات وداخل كل وزارة منها يعوّق قيام شراكة تعاقدية تكاملية وشفافة حيث تتولى الوزارات هندسة السياسات الاجتماعية وتولي شؤون تنفيذها في الجماعات المحلية لمنظمات غير حكومية . ولكن كيف يمكن أن تقوم شراكة تكاملية مع منظمات غير حكومية تفتقر غالباً للأهلية المهنية والبشرية ولا تقوم على أداء مؤسسي ديموقراطي، ومع ذلك يُـطلب إليها تنفيذ مشاريع تنمية محلية أو قطاعية؟

وهل يمكن أن يتجاوز الكثير من المنظمات الأهلية الأسيجة الطائفية الضيقة التي تحصنها بخدماتها مقابل تحصنها بزعاماتها ؟ وهذا ما يؤثر سلباً على موضوعية معايير الجدوى والمتابعة والتقييم لهذه الجمعيات ولهذه المشاركات.

حول إمكانية المشاركة الاقتصادية

يُلاحظ أن مشاركة المنتجين الصغار وخاصة النساء تحت شعار تنمية قدراتهم ومواردهم الحرفية والزراعية والخدمية وهنا نتذكر اتساع مقولة الإقراض الصغير غالباً ما تُختزل تحت شعار تخفيف الفقر إلى مجرد تدخلات إقراضية صغيرة تترافق بدورات تدريبية معجلة لا تكفي لإخراج المستفيدين لا من آليات الإفقار ولا من توجسهم المزمن بنوايا التجار ومعاملات المصارف. إن المشاركة الفعلية لصغار المنتجين لا تكون إلاّ بعد تمكينهم من التآلف مع مهارات الاستثمار في تنمية مواردهم المحلية. وهذا ما يتطلب تأطيرهم في مجموعات تضامنية أو تعاونية تحتضنها مؤسسات ذات نفع عام متخصصة تتابعهم أسبوعياً. فتزودهم هذه المؤسسات الحاضنة بالخبرات على الأصعدة التقنية والإدارية والتسويقية والمحاسبية والتسليفية ولمدة سنة على الأقل يتمكنون خلالها من الإنفطام وبلوغ الرشد التقني والاقتصادي الذي يتطلبه الدخول إلى السوق وتتطلبه القدرة على المفاوضة فيه. وفي غياب هذه الاستعدادات الإحتضانية (Incubator = Pépinière ) يتحول الإقراض الصغير إلى مجرد دعم إغاثي لا يرتقي إلى مستوى الدعم التنموي تستفيد منه الجمعيات وكوادرها المتابعين للسداد بالاضافة الى البنوك التي توسع قطاع تعاملها إلى جمهور يلتزم أمامها بالكفالات المضمونة وبالأخلاق الحميدة.

وتجدر الإشارة إلى أن غموض الشروط القانونية المطلوب مراعاتها في تأسيس الجمعيات (Associations) والمؤسسات (Foundations) والتسييس الزبائني أحياناً كثيرة في تعامل الإدارات الحكومية المترهلة مع الجمعيات أو المؤسسات يجعلان الكثير الكثير منها قليل الاهتمام بمستويات الكفاءة العلمية والتمرس المهني للعاملين فيها. وهذا ما ينعكس سلباً على مستوى الإنجازية والاستدامة لنتائج المشروعات كما تنص عليها وثائقها التعاقدية بين الهيئات الممولة من جهة وبين الجمعيات أو المؤسسات المنفذة من جهة اخرى. ولا نبالغ إذا قلنا بأن الترهل في مستوى التعاقد ومتابعة تنفيذ المشروعات والبرامج مع الجمعيات والمؤسسات لا يقتصر على الإدارة الحكومية في بعض الوزارات ( الشؤون – الصحة – التربية) بل ويتعداها إلى ممثليات الهيئات الأجنبية المانحة في لبنان التي تهتم بمتابعة روزنامة الصرف المنصوص عنها في وثيقة المشروع وبالضبط المحاسبي لبنود الإنفاق وللحركة المستندية أكثر من اهتمامها بانعكاسات جدواه على المستفيدين .

في إمكانيات المشاركة السياسية

تُشكل الأسـر التي يُصنّف دخلها دون المتوسط في قطاعـي الزراعة والإدارة اللبنانييـن ( بين 500 وألف دولار شهرياً) نسبة تقارب 80 % في كل قطاع. وهذه النسبة تؤشر على حاجة صغار المزارعين والموظفين المتزايدة للإستعانة بالدعم التنموي والإغاثي لتلك الأسر. وجدير بالتذكير أن الأفراد المعوزين في مثل هذه الكتلة الشعبية، وفي غياب الأطر النقابية والحزبية التي تلتزم بأولوية قضاياهم المعيشية والاجتماعية والمهنية يستهونون الوصول إلى الدعم عبر المرور بقنوات الأجهزة الزبائنية التزعمية الطائفية النافذة إلى مصادره الحكومية أو الدولية، مقابل تأكيد ولاءاتهم لها بشكل دائم. وهي الاجهزة التي تصر على إختزال الإنتخاب بحدث التصويت في يوم الإقتراع. وهكذا يكون الفقراء قد شاركوا« ديموقراطياً » في شرعنة تسلط زعماء العصبيات ممن يُسلفونهم الصوت مقابل منفعة أو وعد بمنفعة (وهنا نتذكر مشاهد الترغيب بالكوشري ومشاهد الترهيب بخناجر أنصار الحزب الحاكم في مصر). وعندما يكتمل عقد التمثيل العصبوي تحت قبة البرلمان اللبناني يكتشف أُمراء الطوائف أن الديموقراطية في لبنان هي في الوقت عينه ديموقراطية التوافق المعلن بالحوار حول العلاقات في الداخل وديموقراطية التنافق المُضمر حول الإرتباطات بالخارج. انها ديموقراطية الفيتوات المتبادلة بين التحصينات الطائفية إلى ان يقضي الله امرا كان مفعولاً.

وفي الختام لا بد لنا من التساؤلات التالية حول قدرة الفقراء على المشاركة في مجتمع السوق:

هل عوام العصبيات تشارك فعلاً في السياسة عندما تقترع؟

ام هو مفهوم السياسة في الثقافة الطائفية ؟

لماذا يرجح في المناخ السياسي الطوائفي مفهوم التيار على مفهوم الحزب؟

أليست هي خصوصية الثقافة الطائفية في لبنان التي تحصر القرار بالزعيم الذي يُفدى بالروح والدم والذي يجب أن يبقى فوق مؤسسة الحزب ونظاميته ؟

هل يمكن أن يكون دور المرجعيات الدينية أكثر التزاماً بمعاش الناس في طوائفهم وأقل ارتباطاً بسياسات زعمائها ؟

وهل يمكن أن يتضمن إعداد الأئمة والأكليروس مستوى جامعياً أو نصف جامعي في علوم المجتمع والتنمية الاجتماعية لتمكينهم من فهم أوضاع جماعاتهم فلا يستسهلون في تعبئتهم التعنصر أحياناً ولا يجهدون لإلهائهم عن دار الفناء في الدنيا ونعمها التي لا تدوم الا لسواهم؟

شكراً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعقيب سلوى بعاصيري السنيورة

أشكر الدكتور أحمد بعلبكي على هذا الوصف الدقيق للحالة اللبنانية التنموية وهو أيضاً شارك الدكتور احمد يسين بأن التعميم لا يفيد في الوصول الى تشخيص سليم والى نتائج موضوعية. وأيضاً أكد على أن الشراكة في التنمية لا يمكن ان تكون حالة مفاجئة انتقال من حالة إلى أخرى بين ليلة وضحاها بل هي بحاجة إلى تهيئة وتحضير. وأيضاً شدد أن علينا أن نخرج من قدسية الثقافة الطائفية في لبنان.