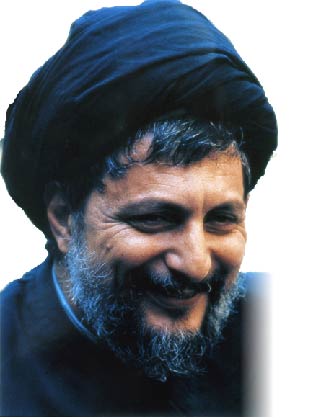

كلمة سماحة السيد محمد خاتمي في انطلياس في 2/12/2005 مدعواً من كنائس الشرق الأوسط والحركة الثقافية.

بسم الله الرحمن الرحيم

أود في البداية أن أعرب عن شكري وامتناني لكم أيها السيدات والسادة خاصة المسؤولين في الحركة الثقافية في انطلياس بإتاحة الفرصة لي أن أحضر عندكم في هذا الحفل الجميل، وهذا حضوري للمرة الثانية في هذا المكان المقدس. إذ أني في سنة 1996 في زيارتي الأولى إلى لبنان وفقني الله للحضور إلى هذا المكان وعندي ذكريات طيبة وجميلة لهذا الحضور.

اسمحوا لي أن أبدأ بطرح سؤال أساسي من الأجدر أن نعيده مرة أخرى في اجتماع المفكرين في حقل الدين:

"في أيّ عالم نعيش؟ وما هي رسالة الدين في هذا العالم؟"

قيل ان الفلسفة الإغريقية كانت تدور على محور الكون. وإنّ التفكير السائد في العصر الوسيط كان يدور حول محور "الإله". كما أن التفكير السائد في عالم الفن والفلسفة في العصر الفكري الحديث يدور حول محور الإنسان.

من المفيد أن نتأمل قليلاً في معنى الكون قديماً وحديثاً. فقديماً كانت الأرض تشكّل مركز الكون بمعناه الفلكي. كما كان الإنسان المتعقل يشكّل مركز الأرض. فكان بإمكان العقل الإنساني المتصل بالعقل المتعالي المسيطر على العالم, أن يعرف الكون, ليجد طريقه في هذا الكون من خلال الاستعانة بهذا العقل نفسه, أو العقل المستمدّ من الوحي الإلهي.

أما النظريات الفلكية الحديثة فإنها لم تعد تعتبر الأرض مركزاً للكون. وإنما هي –أي الأرض- تمثل ذرة ضئيلة في رحاب الطبيعة والكون اللامتناهي. كما أن الإنسان يمثل كائناً قد رُمي به في الكون. وبما أنه كائن واعٍ بالذات, فإن هذا الشعور بالانقذاف والاجتثاث من الجذور, يقلق باله ويجعله مضطرباً. إن هذا الشعور بالاجتثاث من الجذور يسفر عن آثار كلامية وفلسفية وفنية عديدة جرت دراستها على مختلف الأصعدة.

في الماضي, شكى العرفاء الصوفيون معاناة الانفصال عن الأصل-أو الطرد من الجنة حسب تعبير الأديان- إلا أنهم قد تغلبوا على هذا الاضطراب وهذه المعاناة من خلال إمكانية الرجوع إلى الأصل في ظل الجهد والعمل والتقشف وترويض النفس. وطالما ليس في عالمنا المعاصر شيء من "ما بعد الطبيعة", أو على أقل تقدير, تعجز عقلية هذا الانسان عن فهمها-فكيف يمكن يا ترى إيجاد علاج لهذا الاضطراب؟

وبغض النظر عن هذا التغيير النظري الذي طرأ على المفهوم الفلكي للكون وما ترتب عليه من آثار, إسمحوا لي أن أتطرق إلى وجه آخر للكون, ألا وهو يتمثل في الصورة المتصورة عنه. ليس بمعناها الفلكي, وإنما بمعنى المجال المخصص للبشرية على وجه المعمورة.

فلو عدنا إلى الماضي لرأينا أن العالم بالنسبة للبشر كان ذا طابعين: محليّ وتجريدي. والمقصود من الطابع المحلي للعالم هو أن العالم بالنسبة لكل قوم كان يشكل تعميماً (أو صورة مكبرة) للمحل الذي يعيشون فيه- أو بتعبير آخر, كان هناك عالم ثانٍ من نسيج أذهان الناس وعلى أساس المقارنة بمحل حياتهم وعالمهم. وإذا كانت هناك فروق, فهي تتمثل في أمور ظاهرية مثل المناخ والطقس وأساليب الزراعة والصناعة إلخ...

لكن العالم كان ذا طابع تجريدي في نفس الوقت. إذ أن المعرفة بالآخر كانت ضئيلة وبالتالي كان الناس يخلقون هذا الآخر من خلال تعميم تجربتهم الخاصة بهم على غيرهم. أما العالم المعاصر, فهو يشهد من هذا البحث وضعاً مختلفاً.

إن التطور الذي حصل في مجال الاتصالات وتسهيل الملاحة البحرية والجوية وفي حقل السياحة, زاد من معرفة أبناء البشر – كماً ونوعاً – لسائر المجتمعات. إلا أن زيادة المعرفة هذه لا تتسم دوماً بالطابع السلمي - الإنساني مع الأسف. فقد سيطر الأوروبيون في العصور الجديدة على أراضي الآخرين. ولكن حاول الإنسان الغربي السيطرة على روح الآخرين وثقافتهم – كما سيطر على أراضيهم - وذلك لحساب مصالحه وتطلعاته وأطماعه.

لقد ظلّ "الإنسان الغربي الأبيض" هو الإنسان المعيار في العالم الجديد وذلك حتى أواخر القرن التاسع عشر. وكان العهد الاستعماري جعل الرقعة الإغريقية تكبر وتمتد إلى الرقعة الأوروبية كلها. إذ أن المعروف عن الدولة الإغريقية أنها كانت تعتبر كل إنسان غير إغريقي من "البربر".

لكن لا بد من ملاحظة حقيقة أخرى وهي أن هذه النزعة الإثنية والمبنية على محورية أوروبا, تبقى المسيحية بريئة منها على أي حال. وقد ظلم المسيحية من استند إلى كلام أو مكتوب لأحد المنظرين المسيحيين ليربط بين محورية أوروبا والنزعة العنصرية من جهة وبين المسيحية من جهة أخرى.

فإذا رجعنا إلى التعاليم المسيحية الأصيلة الواردة في الكتاب المقدس وما ورد في كلمات القديسين المسيحيين بصورة متكررة وواضحة, لرأينا أن المسيحية ليست هي السبب. فلا بد من البحث عن سبب آخر لتلك الظاهرة. إذ لا يمكن إلصاق مثل هذه الأمور بدين جعل حب الآخر على امتداد حب الله. فإله المسيحيين هو إله البشرية جمعاء شأنه شأن إله المسلمين. وإن المسيحية - كالإسلام - لا تخص زماناً دون زمان أو مكاناً دون مكان أو عرقاً دون عرق.

إن عالم اليوم, قد أصبح عالماً مصغراً للغاية. وكان من المتوقع أن تزداد فيه معرفة أبناء البشر لبعضهم البعض عمقاً ودقة, وذلك بفضل التطور الهائل الذي شهدته وسائل الإعلام في هذا العالم الإنساني المصغّر جداً. وعلى ضوء التطور الحاصل في فروع وحقول كالاستشراق, والدراسات الإسلامية, والهندية, والتركية, والإيرانية, والمصرية, والصينية, واليابانية, وفي مجالات الاثنولوجيا, وعلم اللغات وما إلى ذلك.... فإنه من المفروض أن نكون نحن أبناء البشر قد تعارفنا فيما بيننا بدرجة نجعل شجرة المحبة والسلام والتعايش والتضامن تؤتي أُكلها الحلوة بشكل أسهل وبتكلفة أقل. بينما أن الواقع ليس كذلك مع الأسف.

إن القرية الكونية المعاصرة تختلف عن القرية القديمة اختلافاً رئيسياً من نواحٍ عدة.

ففي القرية القديمة كان الأهالي يعرفون بعضهم البعض. حتى في حالة نشوب خلافات أو نزاعات, لم يكن الناس عاجزين عن فهم أسبابها. بينما أن في القرية الكونية يعجز – مع الأسف – كثير من أهاليها عن فهم بعضهم ولا يسود السلام والمحبة أجواء حياتهم. وقلما تتوفر لهم إمكانية الاستماع الى بعضهم البعض على الرغم من وجود الإمكانيات الهائلة المتاحة للتواصل والاتصال.

إن الطامة الكبرى التي يعاني منها عصرنا تتمثل في ما عبّر عنه القرآن الكريم: "نسوا الله فأنساهم أنفسهم". لقد نُسي الله في عالمنا المعاصر. وبالتالي فقد جعل الله الذي نسوا ذكره غرباء عن أنفسهم.

إن هذه "الغربة عن الذات" قد أدت إلى العمى والصمم الثقافيين والسياسيين, وأنها قد جعلت الحياة ضيقة ومُرة لجميع الناس في مشارق الأرض ومغاربها, رغم أنهم يعيشون في خضم الإنجازات المبهرة في مجال التقدم العلمي والتقني والاتصالاتي المعاصر.

إن طريق علاج هذا العجز هو العودة إلى الله وإحياء ذكره, واكتساب الأهلية للتواجد في عالم لا تشكل له الطبيعة إلا غطاءً مظلماً. فإن الإنسان يعيش في عالم هو أكبر من عالم الطبيعة بكثير. فإذا استذكر ذلك العالم الكبير, ستكون الحياة في عالم الطبيعة حياة منشودة مفعمة بالهدوء والسكينة لأي إنسان يظل بعيداً عن النزاعات العرقية والإثنية واللغوية والمذهبية. والبحث عن هذا العلاج يشكل المسؤولية الكبرى الملقاة على عواتق المتدينين في هذا العصر.

إن مستقبل الدين, مرهون بالبصيرة والمعرفة بالظرف الزمني والابتعاد عن العصبيات القومية والطائفية والاستعداد لتغيير العادات الذهنية. في تلك الحالة سيبقى جوهر الدين مصوناً محفوظاً, كما أن النفس الإنسانية المخيّرة التي هي متعلقة بالدين في تلافيف ضميرها, لن تفرّ في تلك الحالة من الدين.

إننا من خلال التفاهم والتسامح وبعد النظر بإمكاننا أن نعيد إلى الأديان طابعها الفوق زمني – الفوق مكاني, رغم وجود الخلافات الظاهرية فيها. وإنه لمن حسن الحظ أننا نشهد خطوات واعدة تبعث على الأمل في هذا الاتجاه من قبل المفكرين الواعين سواء في العالم الإسلامي أو من العالم المسيحي أو من سائر الأديان.

وفي هذا الاتجاه, فإن الحوار بين الحضارات - وفي مقدمته الحوار بين الأديان, وعلى وجه خاص بين الإسلام والمسيحية – يبقى أمراً حيوياً لا مفر منه. وإن كثيراً من الأمور التي تشكل واقع عالمنا المعاصر يزيد من ضرورة هذا الحوار وطابعه الفوري الملحّ.

وإنني أسرد هنا بعض هذه الأمور باختصار:

1- لقد أصبح الاتجاه المعارض للدين يهدد, بشدة, القيم الروحية والحياة الإنسانية اللطيفة. وإن الحوار بين علماء الدين من شأنه أن يعزز في نفوسنا الأمل في إنقاذ الحياة الروحية للإنسان.

2- في الوقت الذي صار فيه أصحاب القدرة في العالم يعملون على زيادة سوء التفاهم بدلاً من العمل على تقليصه ومن ثم إزالته في النهاية, فإن الحوار الديني من شأنه أن يتغلب على حالات سوء الفهم الموجودة وأن ينقذ الإنسان من البـَكَم والصَمَم.

3- إن الحوار بين الأديان- خاصة بين الإسلام والمسيحية – من أجل تحقيق هدف هامّ هو إيجاد حلول للمشاكل العالقة في العالم وفي المنطقة, من شأنه أن يفتح الباب للآخرين من الباحثين والكتّاب في الحقلين الاجتماعي والفلسفي, والصحافيين والإعلاميين, وأن يقود الأجواء الذهنية والإعلامية إلى التفاهم وإلى العمل على توفير آليات للتواصل وايجاد لغة مشتركة بين مختلف الأجناس والشعوب, وذلك بدلاً من الاتجاه نحو المضامين الباعثة على النزاع والصراع والتعسف الأناني.

عندئذٍ, سنواجه باحثين متواضعين أمام الحقيقة حريصين عليها, بدل أن نواجه دوماً كتابات وبرامج تتحدث عن التعارض بين الإسلام والغرب أو بين الإسلام والمسيحية, أو بين الدين وحقوق الإنسان وأنظمتها. وإن هؤلاء الباحثين بدل أن يعتمدوا الرؤى السطحية وإصدار الأحكام المتسرعة, سوف يتعلمون أن الوصول إلى رحاب وأعماق ديانات كالإسلام والمسيحية لا يتيسر من خلال الاستناد إلى بعض الأحداث أو قراءة صفحات من الكتب والمقالات فقط.

4- إن إمكانية العيش في العالم المعاصر من خلال الحوار والتفاهم وتبادل التجارب, ستكون أوفر وأكثر. كما أنه يمكن تذليل عقبات العيش في عالمنا المعاصر من خلال نشر المبادئ الأخلاقية - الدينية ودعمها. ولا شك أن ذلك لا يتيسر إلا إذا قدّمنا الدين بوجهه الذي يدعو الإنسان إلى السلام والتعايش والعدالة والكرامة والحرية, وليس إلى الحرب والحيف والرجعية والهيمنة.

لنجعل عالمنا المرهق من الظلم والهيمنة والحرب, عالماً يصلح للبشرية جمعاء, وذلك من خلال العمل من أجل السلام والعدالة والحرية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.