اليوم الأول - الجلسة الأولى

الإعلام والوحدة الوطنية

الأستاذ سركيس نعوم

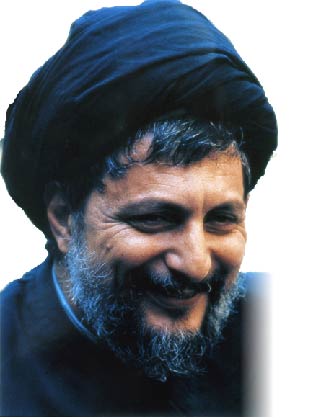

في الحادي والثلاثين من شهر أيار 1966 كتب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الإمام موسى الصدر الذي غيّبه النظام الليبي في صيف 1978 او الذي غيب اثناء زيارته لليبيا في ذلك الوقت، تلبية لدعوة من زعيمها العقيد معمر القذافي عن حرية الصحافة والصحافيين قال: "الحرية هي حق للصحافي في المجتمع الذي يعيش فيه. إنها فرصة له، ليعمل، وهي فرصة للمجتمع ليعرف كل شيء. فلا صيانة للحرية إلا بالحرية، وهي بعكس ما يقال لا تحدّ أبداً، لا نهاية لها. والحقيقة أن الحرية الكاملة هي الحق، هي من الله، لا حد لها. لكن الحرية الحقيقية هي الحرية من أسباب الضغط الخارجي وأسباب الضغط الداخلي. فعلى حد تعبير الإمام علي(ع) "من ترك الشهوات كان حراً". وإذا أردنا أن نحدد الحرية نقول إنها تحرر من الغير وتحرر من النفس. وإذا فسرنا الحرية بهذه الطريقة بإمكاننا ان لا نعتقد بوجود حد للحرية لأن الحرية التي تصطدم بحرية الآخرين هي عبودية للنفس ومتابعة للشهوات. الحرية جهاد، إنها الجهاد الأصغر الذي عناه النبي الكريم" صلى الله عليه وسلم".

اليوم بعد نحو ست وثلاثين سنة ونيف، ما كان الإمام موسى الصدر، - لو عاد الينا، اي إلى الشعب اللبناني بكل طوائفه ومذاهبه - ليعدّل شيئا في هذا الكلام عن الحرية. قد يستبدل كلمة صحافي مثلا او صحافة بكلمتي إعلامي وإعلام بعدما انتشر وعلى نحو واسع إلى جانب الإعلام الصحافي إعلام إذاعي وآخر تلفزيوني. أما الباقي فكان سيبقيه كما هو لأنه تضمن القواعد الأساسية للحرية الإعلامية التي تصلح لكل العصور ولكل الظروف، وان ليس لكل الانظمة، وخصوصا التي منها تحكم سعيدة في عالم التخلف والقهر السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين، والتي تبرر حكمها وتجاوزاتها بشعارات طنانة وطنية وقومية، الهدف الوحيد من رفعها هو الاستمرار عبر إقناع شعوبها بضروروة متابعتها التضحية بنفسها. ربما كان الإمام الصدر سيضيف إلى كلامه المذكور أعلاه لا قواعد جديدة لمفهومه للحرية، ولكن اضافات وشروحات مثل: إن الحرية مسؤولة، وضرورة مراعاة قواعد الانتظام العام، وسلامة الوطن، وديمومة المجتمع، مع الاشارة إلى انهما لا يعنيان إلغاء مفهوم الحرية والقضاء عليها. ومثل: إن ممارسة الحرية يجب ألا توصّل إلى حال من الفوضى الإعلامية المؤذية، ولذلك لا بد من ضبطها، ولكن بطريقة تعززها ولا تتسبب بزوالها. ومثل: إن الحرية تساعد كثيراً السلطات والزعامات والسياسيين وقطاعات المجتمع الأهلي في محاولة معالجة آفات اجتماعية حقيقية وحالات اقتصادية صعبة وحالات سياسية متأزمة وأوضاع طائفية، خلافاً لما يظنه الحكام وأنظمتهم من خلال مقولاتهم الثابتة التي تدعو الناس إلى الاختيار بين الخبز والحرية، او بين الامن والحرية، أو بين الاستقرار والحرية. وأخيراً مثل إن الكلام اليومي والغزير عن الحرية سواء الإعلامية أو غيرها من قبل الرسميين والسياسيين والاحزاب، وحرص هؤلاء على إظهار أو إعلان تقديسهم لها وحرصهم على المحافظة عليها. إن كلاما كهذا هو دليل حسي وملموس إما على غياب الحرية، وإما على جزئية ممارستها، وإما على ممارستها الخاطئة، وإما على عدم وجود مكان لها. وعلى ذلك دليلان بارزان، الأول الدول المتقدمة التي تمارس شعوبها الحرية على نحو كامل ومسؤول من دون ان تتحدث عنها يومياً، ومن دون أن يثير أحد موضوعها إلا إذا شعر أن هناك ميلاً عند السلطة للحد منها، كما حصل في الولايات المتحدة عندما قامت قطاعات شعبية مدنية واسعة بتحذير الإدارة الحاكمة فيها من استغلال مأساة أحداث 11 أيلول 2001 الذي تعرضت له، او بالأحرى من ترك مواجهة هذه المأساة تمّس في شكل أو آخر، الحريات العامة المتنوعة التي ينعم بها الشعب الأميركي من زمان. أما الدليل الثاني فهو الإسهال الكلامي عن الحرية في عالمنا الثالث وغيابها عن الممارسة في معظمه، وجزئية ممارستها أو الممارسة الخاطئة لها في القليل من دوله، ومنها لبنان.

موضوع مداخلتي اليوم في مؤتمر "كلمة سواء"، الذي أشكر مركز الإمام موسى الصدر للأبحاث والدراسات على دعوتي للاشتراك فيه، والذي أتمنى أن يتابع المهمة التي ندب نفسه لها الإمام المغيّب، وهي توعية اللبنانيين على هويتهم الوطنية رغم تنوعهم الطائفي والمذهبي، وتوعيتهم على هويتهم القومية، اللتين لا تتناقضان، بل تتكاملان في مناخ من الحرية والاستقلال والسيادة والديمقراطية، وأن حقوق الإنسان والاعتراف بالآخر وقبوله رغم الاختلاف عنه ومعه. موضوع مداخلتي هذه هو الإعلام والوحدة الوطنية، وهو موضوع مهم، لأن الشق الثاني منه هو أساس وجود لبنان وطناً وسيادة واستقلالاً وعيشاً مشتركاً ونظاماً ديمقراطياً حراً. أما الشق الاول فإنني أجزت لنفسي أن اضيف اليه كلمة بحيث يصبح عنوان المداخلة حرية الإعلام والوحدة الوطنية. ذلك أن الإعلام يفترض أن يكون حراً، واذا لم يكن كذلك - كما هي الحال في عالمنا الثالث - يفقد أي تأثير له، بل لعلني لا أجافي الحقيقة إذا قلت إنه يكون غير موجود في هذه الحال. وانطلاقاً من حقيقة يعرفها الجميع، هي أن من ليس له ماضٍ ليس له حاضر ولا مستقبل، وقبل الوصول إلى الاستنتاجات أرى من واجبي أن أعطي صورة واضحة إلى حد ما عن المراحل التاريخية التي مر بها لبنان، أو بالاحرى حرية الإعلام فيه والوحدة الوطنية في عصره الحديث، وهي في تقديري ثلاث:

المرحلة الأولى، تبدأ منذ الاستقلال عام 1943 وتنتهي مع بداية الحرب الأهلية وغير الأهلية في لبنان عام 1975. يعتبر كثيرون أن هذه المرحلة تمثل العصر الذهبي في لبنان، وهي كانت كذلك من ناحية الشكل، إذ مورس النظام الديموقراطي البرلماني في صورة عامة، وازدهرت الحياة السياسية، وأخذ الإعلام الحر، او الذي وصف أنه حر، مداه الأوسع، وقامت نهضة اقتصادية مهمة جعلت من البلاد، وتحديداً من العاصمة بيروت، مركزاً حالياً للشرق العربي كله، كما نمت حركة ثقافية متنوعة. اما من ناحية المضمون فقد كشفت ثورة 1958، التي أطلق عليها لاحقا أسم "أحداث" - ربما في محاولة للتخفيف من أثرها او لتجاهل مسبباتها - وجود عطل بنيوي في التركيبة اللبنانية تمثل ظاهراً بحرص على الديموقراطية من جانب، وبرغبة في خرقها من جانب آخر (مثل تجديد ولاية رئيس الجمهورية كميل شمعون). وتمثل فعلاً بأمرين مهمين وخطيرين في آن واحد، الأول انقسام طائفي حادّ بين المسلمين والمسيحيين ناجم عن شعور المسلمين، وإن على نحو غير واضح جداً، بنوع من الغبن في التركيبة السياسية اللبنانية. والآخر انقسام طائفي اي بين المسلمين والمسيحيين على هوية لبنان العربية وبدء تصدع الميثاق الوطني الذي قام على سلبيتين هما: موافقة المسيحيين على الاستقلال ورفضهم البقاء مع فرنسا، في مقابل إقلاع المسلمين عن المطالبة بالوحدة مع سوريا. وظهر ذلك جلياً من خلال تعاطف المسلمين او غالبيتهم مع الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر وأيديولوجيته الوحدوية، وخصوصاً بعد قيام وحدة مصر وسوريا، ومن خلال تمسك المسيحيين بالاستقلال الذي أفسح في المجال للبعض بالعودة إلى التشكيك في كامل الهوية العربية للبنان. وكشفت تطورات ما بعد 1958 قصور لبنان عن حكم نفسه بنفسه وحاجته إلى دعم من الجهة العربية الأقوى التي يتطلع اليها بعض اللبنانيين لاستمراره بعيداً عن المشكلات الوطنية والسياسية، ولتأمين الاستقرار، ولكن ليس إلى أمد طويل. إذ سرعان ما أدى العامل الفلسطيني إلى إعادة الاستقطاب الداخلي في لبنان ومعظمه طائفي. وساهم ذلك في تقويض الاستقرار وفي التهيئة لإطاحة الإنجازات الاقتصادية. ولم تمر بضع سنوات (من 1969 حتى 1975) حتى كان كل شيء على شفير الانهيار.

وما يمكن استخلاصه من ذلك كله هو أن الوحدة الوطنية لم تكن موجودة إلا بالاسم، وأن ما كان سائداً في حينه كان نوعاً من التكاذب، كما سماه الزعيم الراحل كمال جنبلاط، وأن ارتباط الوضع اللبناني بالوضع الإقليمي، ولا سيما العربي، عضوي ووثيق لدرجة أن أي تطور فيه كان يؤثر وبعمق في لبنان، بل كان قادراً على إطلاق سلسلة تطورات فيه ذات انعكاسات بالغة على استقراره وربما على استمراره.

اما في ما يختص بالإعلام في تلك المرحلة فيمكن القول إنه شهد ازدهاراً كبيراً، سواء من حيث انتشار توزيع الصحف والمجلات على نحو واسع، أو من حيث تأثير الإعلام على الحياة السياسية لا اللبنانية فحسب، بل العربية أيضاً. ويمكن القول أيضاً إن الإعلام تمتع في حينه بشيء من الحرية. لكن ما يمكن قوله أيضاً في هذه العجالة هو أن حرية الصحافة كانت جزئية في هذه المرحلة، وما قاله الرئيس السابق للجمهورية شارل حلو في حينه لعدد من أصحاب الصحف في معرض ترحيبه بهم دليل على ذلك، وهو:"أهلاً بكم في وطنكم الثاني لبنان" هذا الكلام المزيج من المزاح والجد كان حقيقياً، إذ إن غالبية الوسائل الإعلامية في ذلك الحين كانت تتلقى تمويلاً او مساعدات من الخارج. وهذا التمويل كان مشكلة وإن حلّ عدداً من المشكلات المالية للاعلام والإعلاميين، ذلك أنه نقل الصراع العربي- العربي والعربي- الدولي إلى لبنان المهيأ أساساً لذلك، نظراً إلى التداخل بين وضعه الداخلي والاوضاع في العالم العربي. وقد حد هذا الأمر من قدرة الإعلام على القيام بدوره في تعزيز الوحدة الوطنية، لا بل إنه ساهم في حينه في تصدعها. هذا فضلاً عن أن حرية الإعلام في حينه مُسّت أكثر من مرة بالترغيب حيناً وبالترهيب حيناً آخر. لكن ذلك لم يقض على الإعلام أو على حريته النسبية، أو الجزئية، لأن الظروف الداخلية وقبلها الإقليمية وربما الدولية، لم تكن جاهزة في حينه للتسبب بأمر كهذا أو لتغطيته كما حصل لاحقاً.

المرحلة الثانية التي مرّ فيها لبنان بإعلامه ووحدته الوطنية بصعوبات خطيرة كانت مرحلة الحرب التي بدأت عام 1975 وانتهت مع إنهاء تمرد العماد ميشال عون في تشرين الأول 1990، وليس مع التوصل إلى اتفاق الطائف خريف العام 1989. وقد شهدت هذه المرحلة انهيار الوحدة، وأكدت بذلك أنها أساساً لم تكن موجودة، او بالأحرى لم يكن وجودها عميقاً ومتجذراً، وقد ثبت فيها أن الانتماء الطائفي للبنانيين المسيحيين أو معظمهم - تلافياً للتعميم غير العلمي - يتقدم على الانتماء الوطني. وثبت فيها أيضا أن الانتماء الطائفي والقومي عند المسلمين، أو غالبيتهم، يتقدم على الانتماء الوطني. وثبت فيها ثالثاً أن تمسك المسيحيين بالاستقلال والسيادة وما إلى ذلك كان لاقتناعهم بعدم وجود فصل بين الإسلام والعروبة، وتالياً بانهم قد يصبحون أقلية مؤهلة للذوبان في الأكثرية الإسلامية العربية مع الوقت، وثبت في الوقت نفسه أن تمسك المسلمين بالعروبة كان نتيجة انتماء قومي، وتمسكهم بالطائفية كان نتيجة خوف من طغيان مسيحي أو رغبة في إنهاء ما اعتبروه طغياناً مسيحياً في الماضي. ولعل أسوأ ما أسفرت عنه المرحلة الثانية هذه كانت نمو المذهبية، وخصوصاً في اوساط المسلمين باعتبار أن التضامن بين المذاهب المسيحية فرضه، لا الاقتناع، ولكن الحرص على التماسك في مواجهة الآخر.

أما الحرية في المرحلة الثانية فقد ظهر أنها احترمت للمراقبين من خارج. فهناك صحف يمينية وأخرى يسارية وثالثة مسيحية ورابعة اسلامية وخامسة عروبية. أما متابعو الداخل فقد كانوا متأكدين أن حرية الإعلام تأثرت كثيرا أثناء الحرب. إذ رغم استثناءات معروفة صار للطوائف وللمناطق ذات اللون الطائفي والمذهبي صحفها. وفي منطقة سيطرة طائفة معينة كان يصعب صدور صحيفة بمواقف سياسية مخالفة ومناقضة. والتعميم هنا أمر يجوز، علماً أن الاستثناء هنا يثبت القاعدة.

نصل إلى المرحلة الثالثة والأخيرة، وهي مرحلة ما بين الحرب التي أنهاها اتفاق الطائف لنقول إن الحرية، وتحديداً الإعلامية منها، عادت وبنسبة كبيرة - خصوصاً بعدما استتب الأمن وفتحت المناطق على بعضها وزال او، بالاحرى خف، تأثير قوى الامر الواقع. لكنها لم تكن حرية مسؤولة، ولم تتوقف عند حدود حرية الآخرين، ولم تأخذ في الاعتبار الانتظام العام. كما أن الدولة والقوى الإقليمية المؤثرة في البلاد لم تُظهر أحياناً كثيرة ايماناً بالحرية او حباً لها، وخصوصا الإعلامية، رغم عدم تصدّيها لها مباشرة، إلا في الآونة الاخيرة. وقد عبرت عن ذلك بوسائل عدة، منها الترغيب، ومنها الضغوط، ومنها سياسة قمع المخالفات، وما اكثرها في لبنان.

أما الوحدة الوطنية في هذه المرحلة فلم تختلف حالها عن الحال التي كانت عليها في المرحلتين السابقتين. فهي لا تزال غائبة رغم الكلام الكثير عنها، ولم تسلك السلطة وراعيها الإقليمي وكذلك الطوائف والمذاهب أيضاً، كلّها الطرق المناسبة المؤدية إلى هذه الوحدة او لوضع أسسها، مثل قانون انتخاب سليم، ومثل تطبيق اتفاق الطائف روحاً ونصاً، ومثل العدل بين الجميع.

ماذا يمكن ان نستخلص من كل ما سبق؟

أولاً: لا وحدة وطنية من دون إعطاء اللبنانيين لانتمائهم الوطني فالقومي، الأولوية على انتمائهم الطائفي والمذهبي المتنوع. وذلك لن يتم إلا إذا شعر اصحاب هذه الانتماءات بالأمان والعدل والمساواة في الحقوق والواجبات.

ثانياً: لا وحدة وطنية من دون تطمين اللبنانيين، كل اللبنانيين، إلى أن نهائية كيانهم اللبناني الوطني التي نص عليها اتفاق الطائف ثابتة. وهذا أمر غير متوافر اليوم، ولا يعني ذلك الانعزال والتقوقع المؤديين حتماً إلى زوال، بل يعني المحافظة على الوطن ومصالحه مع الانفتاح التكاملي على الخارج، وقي مقدمه المحيط العربي. فالتكامل بين مواقع متكافئة وآخذة في الاعتبار مصالح كل الكيانات وشعوبها، وحده من شأنه إما فتح الطريق أمام كيانات أكبر وإما اعتبار أن كيانات كهذه لم تعد ضرورية.

ثالثاً: لا وحدة وطنية من دون وجود دولة حقيقية في البلاد. وهذه الدولة غائبة حالياً.

رابعاً: لا وحدة وطنية من دون ايجاد حل للمشكلة، بل للمعضلة، الطائفية. وقد يكون في رأيي الشخصي إلغاء الطائفية بكل صورها وأشكالها، أو ربما العلمانية، هو الحل. لكن غالبية اللبنانيين من مسلمين ومسيحيين لا تبدو محبذة لذلك. ولهذا فإن عليها واجب ابتداع الصيغة الموِّفقة بين مصالح الطوائف والمذاهب ومصلحة الوطن على ان تكون الاولوية دائما لمصلحة الوطن.

خامساً: لا وحدة وطنية من دون حياة حزبية حقيقية في البلاد تستطيع ان تخرق الطوائف والمذاهب أفقياً وليس عاموديا فقط.

سادساً: لا وحدة وطنية مع إنماء غير متوازن ومع تفاوت اجتماعي وثقافي واقتصادي ومعيشي كبير. فالجائع شهر سيفه على الجميع، ويهدد بإطاحة الصالح من الاوضاع القائمة، والطالح .

سابعاً: لا وحدة وطنية من دون حرية كاملة ومن دون ديموقراطية كاملة.

ثامناً: لا وحدة وطنية من دون حركة نقابية عمالية وطنية تنقل الصراع ، من اطاره الطائفي والمذهبي، إلى الإطار السياسي والإطار الاقتصادي ومصالح الطبقة العمالية على تنوعها.

أما بالنسبة إلى الإعلام فإننا نستخلص الآتي:

اولاً: لا إعلام من دون حرية.

ثانياً: لا إعلام من دون قضاء مستقل منزه عن الغايات والمداخلات السياسية والطائفية والمذهبية وبعيد عن السياسة.

ثالثاً: لا اعلام حراً في ظل تحكم اصحاب الاموال بالحياة الإعلامية.

رابعاً: لا إعلام من دون دولة حرة.

خامساً: لا اعلام حر من دون حركة نقابية إعلامية صادقة لا تساوم السلطة او الحكام على حريات الإعلاميين وعلى حقوقهم.

في اختصار، ان إقامة نظام عربي آخر في لبنان سواء من حيث الإعلام أو من حيث الحرية أو من حيث كل المقومات الفعلية لأي وطن هي بمثابة الحكم عليه بالسير على طريق الزوال، وقد ثبت ذلك من خلال الممارسات وخصوصا بعد انتهاء الحرب فيه وعليه. وحده النظام الديموقراطي الحر يعيد إلى لبنان، أو يمكن ان يعيد إليه، وحدته الوطنية، ويمكن ان يدعم حريته الإعلامية، ويمكن ان يعيده نموذجاً للعرب كما كان في الماضي، رغم الثغر الكثيرة التي كانت فيه، فيحذون حذوه، أو على الاقل، لا يستقتلون لضربه.

قد يستغرب البعض عدم النظر مباشرة إلى دور الإعلام في تعزيز الوحدة الوطنية او في ضربها. وقد ينطلق هذا الاستغراب من اقتناع عند البعض بأن الإعلام مسؤول عن تصدع هذه الوحدة وعن كل مشكلات البلاد. وهو اقتناع عبّر عنه كثيرون أكثر من مرة باتهام الصحافة بإثارة الفتن والقلاقل والتقسيمات بين الطوائف والمذاهب بل بين أهل الحكم. وقد فعلت ذلك عمداً اقتناعاً مني بأن الصحافة هي عموما مرآة للواقع تعكسه ببشاعاته وبالجميل فيه، وبذلك تكون المسؤولية إذا وجدت على الآخرين.

ولا يعني ذلك إعفاء الإعلام من أي مسؤولية، ذلك أنه يستطيع بموضوعية ووعي والتزام وطني، وبالتعاطي مع الاخبار والمعلومات والوقائع بتجرد ومن دون الجنوح نحو الإرشاد والتوجيه يستطيع القيام بدور مهم، بغية تحصين الوطن. كما أنه يستطيع أن يدّمر الوطن، وخصوصاً إذا تحولت أقلامه مع أصحابها أدواتٍ في أيدي أصحاب المشاريع الشخصية والخاصة والطائفية والمذهبية.

شكراً.