اليوم الأول - الجلسة الأولى

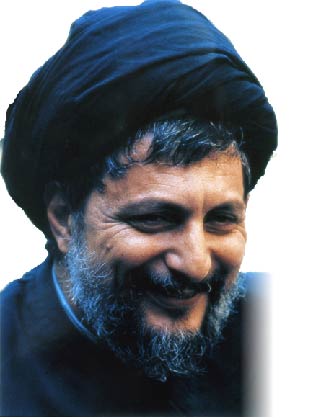

الإمام موسى الصدر: دور الإعلام والوحدة الوطنية

الأستاذ عبد الهادي محفوظ

معالي الوزير الأستاذ غازي العريضي، ايها الحضور الكريم،

لست حيادياً في موضوع الإمام موسى الصدر، فأنا أحد تلامذته وأعتبر أن فكره يشكل نظرية سياسية حقيقة وواقعية لإخراجنا مما نحن فيه من حروب العصبية.

الإمام موسى الصدر شخصية آسرة. نجح في إضافة أبعاد لا يمتلكها الآخرون إلى تفكيره. والبعض يرى أن هذه "الأبعاد" كانت في الأساس من مكوّنات شخصه وعنصراً أساسياً في التأثير على محيطه. فجمع بين القديم والحديث، بين الثقافة الدينية والثقافات الحديثة، وكل الذين التقوا به أدركوا أنهم أمام قيادي متواضع يعرف كيف يدخل إلى العقل والقلب: كيف يوصّل ما يريد وكيف يقنع النخبة والعامة. ولأنه محاور من الطراز الأول آمن بالحوار وأعطى بلده لبنان، الذي طالما سمّاه الوطن الصغير، المكان الأساسي الذي يرمي اليه الحوار. فـ "الوطن الصغير" هذا الذي تمكن من "حمل مشعل الثقافة والحضارة ردحاً طويلاً من الدهر يمكن أن يصبح مصدر الشرور والأخطار وأن يقضّ المضاجع". على حد قول الإمام.

ولذا كانت دعوته الأساسية هي وقف الحرب الأهلية فوراً. فالحرب هي ليست فعل المدافع فقط، على ما يقول، إنها "حرب العقول والنفوس والألسن أيضاً. فالألسنة والأقلام خاضت حرباً تجاوزت في شراستها الأسلحة الفتاكة فاختلفت وشوهت وحببت وكرهت وضخمت وصغـّرت وحطمت وتجاوزت حدود أفكار غوبلز."

والأقلام التي يقصدها الإمام موسى الصدر هي الأقلام التي روّجت للحرب الأهلية واستجابت للغة الغرائز، ولدوافع التحريض الخارجي التي موّلت هذه الحرب وسلّحتها ولاقت استجابة عند ميليشيات الحرب. فمقولة حروب الآخرين على أرض لبنان لا تكفي لوحدها لتفسير الحرب اللبنانية، فهذه الحروب ما كانت لتقع وتتفاعل، وتقسّم اللبنانيين إلى أحياء ومناطق متقابلة، لولا استجابة اللبنانيين لها، ولو لم تجد أرضاً خصبة عندنا، وفي حاجة الزعامات الطائفية إلى تجديد نفسها عبر زرع الكراهية ولغة الموت والخوف والهواجس. وهنا روّج الإعلام للحرب عندما أعطى للطوائفيين مكاناً في إعلامه المكتوب وعلى شاشاته، وعندما شرّع الأبواب للخطاب الطائفي... هذا لا يعني إطلاقاً أن الإعلام مسؤول عن الحرب، إنما يعني فقط أنه قصر دوره على نقل واقع الحرب كما هي: مواجهات بين ميليشيات وطوائف، ولم يحاول جدياً صناعة رأي عام ضد الحرب وصانعيها ومروّجيها. وحقيقة الأمر أن الحرب فاجأت الإمام موسى الصدر قبل استكمال مشروعه السياسي الذي يهدف إلى بناء الدولة والإنسان. ولذا عندما انفجرت أحداث 13 نيسان 1975 - وكنت وقتها مكلفاً منه في بناء حركة المحرومين في الضاحية الشرقية من بيروت - استدعاني الإمام إلى مقره في الحازمية وقال لي: دورك إطفاء الحريق بين مخيم تل الزعتر والكتائب والحؤول دون وصولها إلى حي النبعة. وعندما قلت له هذا الموقف يتناقض مع مقولة وحدة المحرومين من أرضهم والمحرومين في أرضهم، أجابني: "هذه الحرب هي ضد لبنان وضدنا وضد الفلسطينيين ولا بد من إيقافها بأي ثمن، فالكل فيها خاسرون" (1). فالإمام موسى الصدر الذي كان يدعو إلى أن السلاح زينة الرجال في مواجهة إسرائيل كان ضد استعمال هذا السلاح بين اللبنانيين أنفسهم. فالوحدة الوطنية بالنسبة إليه هي الأساس، وهي غير ممكنة من دون تغليب ما هو مشترك بين اللبنانيين، والأولوية هي لهذا المشترك. فالخطر الخارجي المتمثل بالعدو الإسرائيلي يتوحد حوله اللبنانيون، أما الفتنة الطائفية فتؤدي إلى التفكك والتفتيت والانهيار الداخلي ... وعلى هذا الأساس تعاطى مع مقولة الحرب. فالإمام الصدر هو داعية الوحدة الوطنية، ووسيلته إلى ذلك هي الحوار، وبدأه مبكراً في صور بالممارسة، حيث جعل جمعية البر والإحسان لا تقتصر في نشاطاتها على الطائفة الشيعية، "فصندوقها يدخل فيه الخير من الجميع.. ويدها تمتد لمساعدة الجميع". والكل يعرف كيف أن الإمام موسى الصدر أسقط اوهاماً خاطئة واعتقادات لا اساس لها من بعض أهل صور الشيعة الذين كانوا قاطعوا شراء البوظة من مقهى يملكه مسيحي. فتقصّد الإمام الصدر خروجه يوم الجمعة من الجامع وذهب إلى المقهى المعين وأكل بوظته أمام الجميع ... فأسقط بالممارسة الأوهام والاعتقادات الخاطئة.

كان الإمام يعرف تمام المعرفة أن أي تغيير جدّي على المستوى اللبناني يستحيل أن يقتصر على طائفة واحدة أو على ثنائية طائفية... فالتغيير عمل وطني ممكن بقاعدة وطنية عريضة أساسها المحرومون في كل الطوائف... وهو كان يسعى إلى هؤلاء المحرومين الذين يطمح إلى توحيدهم بلغة غير طائفية من خلال ما يجمع بينهم.. وكانت المسألة الاجتماعية عنصراً أساسياً في هذا الطموح، كما كان بناء الوطن على قاعدة الدولة القادرة والعادلة والمدنية مدخلاً لكسب النخبة والبورجوازية المتنوّرة والمتضرّرة من مزارع الإقطاع السياسي التي حالت دون أن تبلغ الشهابية السياسية غايتها في تطوير المؤسسات الجامعة. وبهذا المعنى كان الإمام يدرك أخطار الطائفية على مشروعه. ولذا كانت مساهمته الأساسية في اطلاق حملة الحوار المسيحي الإسلامي عبر منبر "الندوة اللبنانية"، وكانت له محاضرات عدة في كنيسة الكبوشية واليسوعية.. وكان هدف هذه المحاضرات تعميق اللحمة في البنية الاجتماعية العامة، والتركيز على أن الدين في جوهره هو واحد غايته بناء الإنسان وإزالة الحواجز التي نصبتها عوالم مفتعلة يبرأ منها دين الله الحق. وهكذا كان تركيز الإمام الصدر على انه "عندما نلتقي في الله تكون الأديان واحدة. وخدمة الإنسان هي الطريق إلى الله، وأن التقاسم المشترك بين المسيحية والإسلام هو الإنسان الذي هو هدف الوجود وبداية المجتمع والغاية منه والمحرك للتاريخ."

طروحات الإمام الصدر هذه لاقت تجاوباً من النخبة المسيحية وفي الاوساط الكنسية، واعتبرها المطران غريغوار حداد توجهات تلتقي مع ما يطرحه في تنظيم "الحركة الاجتماعية" التي كان قد أسسها... وكانت حوارات بين الاثنين في مطلع الستينات، وصلت فقط إلى درجة التعاون في مجال الخدمة الاجتماعية. فالإمام موسى آثر العمل من خلال إطار اوسع فيه من التنوّع الطائفي ما يسمح بالوصول إلى تحديدات جامعة لما هو مشترك بين اللبنانيين. وبالفعل هذه كانت غاية البيان عن الحوار المسيحي الإسلامي الذي صدر في 8 تموز 1965 عن ثماني شخصيات معروفة هي: المطران جورج خضر والشيخ صبحي الصالح وفرانسوا دوبريه لاتور ويوسف أبو حلقة وموسى الصدر وحسن صعب ويواكيم مبارك...

والحرص على الوحدة الوطنية كان يدفع الإمام موسى الصدر إلى إعمال الفكر طويلاً قبل اتخاذ أي خطوة. فعندما طرح مطالب المحرومين كان يهمه مسبقاً معرفة وقعها عند الشيعة وغير الشيعة. وما لا يعرفه الكثيرون أن السنة والموارنة والكاثوليك في البقاع الشمالي تجاوبوا معه قبل الشيعة بسرعة كبيرة، ذلك أنهم لمسوا أن المطالب الإنمائية التي طرحها سواء بالنسبة إلى السياسة الزراعية او بالنسبة إلى مشروع العاصي أو لبناء المستشفيات والمدارس ومد شبكات المياه والطرق وفتح أبواب وظائف الدولة ... لمسوا أن هذه المطالب تعنيهم قبل غيرهم... ذلك أنهم وجدوا في الإمام الصدر مرجعية لهم لا تتوفر في المرجعية السياسية ... وهكذا ترجموا تجاوبهم معه بشكل أسرع وأفعل من شيعة البقاع الذين ترددوا بين المرجعية السياسية ومرجعية الإمام. وما ينطبق على شيعة البقاع ينطبق على شيعة الجنوب. وبالفعل كسرت بلدة عرسال السنية في البقاع الشمالي إغلاق منطقة البقاع على الإمام فكان الاستقبال الاول الحاشد له الذي تلاه أن دير الأحمر المارونية احتفلت بالإمام وفتحت له كنائسها وبيوتها.. ومن ثم كرّت السبحة، وكان مهرجان المئة الف في مدينة بعلبك. وكل هذه الامور كانت قد تمت قبل سنة من اندلاع الحرب الأهلية حيث فوجئ الإمام بأن اهالي بلدة القاع الكاثوليكية قد شكلوا لجاناً زراعية جاءت تعلن ولاءها له وتطالبه بمساندتها برد ملكية الأرض للمزارعين الذين اضطروا لرهنها خلال الحرب العالمية الثانية لعائلات سياسية قد تلجأ إلى طردهم منها في حال وصلت مياه العاصي إلى مزارع القاع... وتجاوب معهم الإمام الصدر بحيث إنه عندما عرض على الأستاذ أسعد جعفر أحد مؤسسي حركة المحرومين مهمة قيادية رفيعة قال له هذا الأخير: "هذا يعني أنني أتخلى عن ملف القاع" أجابه الامام: "لا، ملف القاع أهم من أن تتخلى عن المهمة..." (2).

بناء الوحدة الوطنية من جانب الإمام موسى الصدر كان يتم من تحت، أي من القاعدة، وباعتماد مفاهيم بسيطة ومن دون تعقيدات أيديولوجية. ومن دون اللجوء إلى مقولات الطبقة او الاشتراكية اصطف إلى جانبه العمال والمزارعون والحرفيون والبورجوازية الكبيرة التي تضررت من نظام المزارع السياسية، والتي التقت مع الإمام الصدر حول فكرة تحديث الدولة والإدارة وعصرنة الاقتصاد وإنماء الارياف. فالإمام حاول معالجة ظاهرة أحزمة البؤس التي طوقت بيروت مثل عنق الزجاجة على حد تعبيره، وردّ هذه الظاهرة إلى العلاقة الهشة للدولة بالأطراف حيث إن "لبنان الكبير" بقي فعلياً في حدود نظام المتصرفية مع ضم شكلي للأقضية الأربعة، وبحيث إن الدولة تمّ اختصارها في العاصمة بيروت كمركز للنشاط السياسي والإداري والاقتصادي والخدماتي... وهذه المقاربة لعلاقة بيروت بالاطراف يقع على مثلها المراقب والمتابع في فكر الزعيم الصيني ماوتسي تونغ... وهذا إن دلّ على شيء فعلى كون الإمام استفاد من تجارب الآخرين ووظّفها حيث يجب، لبناء الوحدة الوطنية عبر الإشارة إلى عوامل التفكيك وعناصر الخلل البنيوية. وهنا، ومن دون شك، فإن الامام أنتج نظرية سياسية لمفهوم الوحدة الوطنية دمج فيه بين معطيات مختلفة بما فيها معطى "المتحد الاجتماعي" عند أنطون سعادة.

ففي إحدى المرات التي كان يتم فيها نقاش الوضع داخل الطائفة الشيعية قال لي الامام "ينبغي في مطالبنا في مرحلة أولى ان يتوحّد كل الشيعة بحيث نعزل الإقطاع السياسي ... وأن يتزامن ذلك مع حركة تغيير في كل الطوائف وعلى مستوى الوطن... ولا يمكن ان يكون التغيير طائفياً ... فالهدف ينبغي ان يكون واضحاً امامنا وهو وحدة الشعب" (3).

اذاً، الحرب اللبنانية قطعت مؤقتاً على الإمام موسى ترجمة مشروعه حول وحدة الشعب والمتحد الاجتماعي.. فالحرب انتهت فتنة طائفية وإن تزينت بشعارات من هنا وهناك. وحرصاً منه على مفهوم الوحدة الوطنية حاول قطع الطريق بدوره على الحرب عندما اعترض على شعار عزل الكتائب الذي طرحته وقتذاك الحركة الوطنية. إذ رأى أن تطبيق هذا الشعار عملياً يعني "عزل المسيحيين" ... كما أنه رفض مقولة تغيير النظام بالقوة وباستخدام السلاح وبتوظيف المعطى الفلسطيني في عملية التغيير، ذلك أنه كان يدرك بنظرته الثاقبة الانعكاسات السلبية لمثل هذه الطروحات على الوحدة الداخلية، حيث لم يؤخذ في الاعتبار لا عامل الفتنة الذي يتأتى عن ذلك، ولا العامل الإسرائيلي المتربص بالداخل.. وفي هذا السياق يفترض قراءة اعتصام الإمام كاعتراض على استمرار الحرب وكدعوة تحريض للناس لوقفها ولخلق رأي عام ضاغط.

كان الإمام يرصد حركة الإعلام في بدايات الحرب . ولهذا رأى ان هذه الحرب يمكن اعتبارها الحرب الإعلامية اولاً. "فعن هذا التشنج الإعلامي الذي صرفت له الملايين والذي تجندت له الافكار والمواهب، نتج حرب العقول والنفوس. وأدّى كل ذلك إلى حرب الأيدي والسلاح والمآسي والكارثة"... وأحد الأسلحة الأساسية لحماية الوحدة الوطنية النتاج الطبيعي لـ "الصيغة اللبنانية" التي هي حصيلة حوار حضارات متعددة على امتداد الزمن هو الإعلام، خصوصاً على ما يقول الامام بأن الصيغة لم تسقط في الحرب "فالتعايش بين اللبنانيين ليس ملكاً للبنانيين لكنه أمانة في يد اللبنانيين ومسؤوليتهم وواجبهم وليس حقهم فحسب".

وأهمية الصيغة اللبنانية التي تعني في ما تعنيه "التمسك بوحدة لبنان وانسجامه مع المنطقة وصيانة كونه أمانة للحضارة العالمية"... أهميتها أنها نموذج لحوار الحضارات الذي يمكن تقديمه كبديل لنظرية "صراع الحضارات" التي روّج لها بعد أحداث الحادي عشر من أيلول، والتي تركّز على الصراع بين الحضارتين الغربية والإسلامية. وهذه النظرية تجد من يحبّذها في اليمين الديني والسياسي الأميركي وداخل الإدارة الأميركية رغم ان العالمين العربي والإسلامي أدانا عملية الحادي عشر من أيلول التي استهدفت البرجين والبنتاغون . والمقصود هنا أنه يمكن الإعلام اللبناني والعربي ان يسهم في تسليط الضوء على حوار الحضارات عبر الصيغة اللبنانية التي هي عنوان على انفتاح الاديان على بعضها البعض. فالإعلام في رأي الإمام موسى الصدر مادة تغذية ثقافية للروح ولتهذيبها. ذلك أن المهم هو الرسالة التي يحملها الإعلام الذي هو من "عوامل تكوين الإنسان اللبناني". فقد اعتبر الامام باستمرار أن الحلول الطائفية هي بلاء للوطن، كما أن الحلول النابعة عن التحدي مرفوضة.

في ضوء الملامح العامة للنظرية السياسية عند الإمام موسى الصدر في جانب علاقة الوحدة الوطنية بالإعلام والحوار بين اللبنانيين وفي ظل مقولة حوار الحضارات يمكن صياغة بعض الاقتراحات:

أولاً: تشكيل لجنة المتابعة للحوار المسيحي – الإسلامي لاستكمال ما كان قد بدأه الإمام موسى الصدر مع رفاقه الثمانية في العام 1965.

ثانياً: تعميم ونشر محاضرات الإمام الصدر والأب يواكيم مبارك (4) حول الحوار الإسلامي – المسيحي وتسليط الضوء على النقاشات والمحاضر للجنة بيان الحوار.

ثالثاً: الاستفادة من النوافذ المسيحية المشرقية على الغرب المسيحي لتصحيح ما يروّج من أفكار خاطئة حول الاسلام، ولإبراز القيم المشتركة بين الديانتين التي أشار اليها مؤخراً المستشرق والباحث الأميركي برنارد لويس.

رابعاً: الارتكاز إلى بيان البطاركة الكاثوليك المشرقيين، الذين شارك معهم رئيس اساقفة واشنطن تيودور ماك كاري الذي حدد ثوابت قيمة يمكن ان تشكل مساحة لإعلام وطني وقومي باتجاه مخاطبة الآخر، وعناوين هذه الثوابت هي: (من بيان البطاركة)

• مواقف اليمين المتطرف في أميركا مهينة وخطيرة بحق الإسلام.

• الحرب على العراق خطر داهم.

• ازدواجية المعايير في تطبيق القرارات الدولية نحو المنطقة . والمثال السلبي هو الأسلحة غير التقليدية. والحل هو تجريد المنطقة من هذه الأسلحة غير التقليدية، من دون استثناء إسرائيل منها.

• طريق السلام والأمن واضح وصريح، وهو وضع حد للاحتلال الإسرائيلي الذي هو مصدر العنف في المنطقة.

• القدس عاصمة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.

• النظام الطائفي خلل ينتج التشنج .

• لبنان جزء من المنطقة ومصيرها وتاريخها وصراعاتها.

• الحاجة إلى المحبة والصراحة في التعامل.

خامساً: المساهمة بسحب سياسات التحدي في العلاقات سواء من جانب السلطة او من المعارضة وفتح قنوات الحوار على قاعدة تبريد الأجواء.

سادساً: الالتزام بالسلام العادل والشامل على أساس القرارين 242 و 338 ومرجعية مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام، بما يعني ذلك إقامة الدولة الفلسطينية وتحرير كامل الجولان ومزارع شبعا .

سابعاً: تسريع إقامة سوق عربية مشتركة عبر معادلة لبنانية – سورية تبرز أهمية التكتلات الإقليمية في زمن العولمة . وتستفيد من فرص توظيف رساميل عربية بعد أحداث الحادي عشر من أيلول، وعدم اطمئنان الرأسمال العربي إلى توظيفات في الأسواق العالمية.

ثامناً: ثمة حاجة ماسة للوصول إلى اعتماد المجتمع السياسي والمدني اللبناني توصيفات وتعريفات محدّدة لما هو "مشترك" بين اللبنانيين وإنما يلقى تفسيرات مختلفة مثل: السيادة، الطائفية، التعايش، الديموقراطية، الديموقراطية العددية، والديموقراطية التوافقية، الوطن النهائي. الرأي العام ... الخ. ومساهمات الإعلام هنا قيّمة في تثبيت هذه المفاهيم وجعلها مشتركة بين اللبنانيين. وإن مثل هذه المهمة تفترض حواراً في العمق يمكن إيجاد أجوبة له في الصيغة اللبنانية وفي فكر الإمام موسى الصدر وفي التجربة الشهابية... ومن هنا الحاجة إلى مركز دراسات للحوار يأخذ على عاتقه دعوة كل المعنيين إلى المصارحة والمناقشة على قاعدة الشفافية، واستناداً إلى أن التنوع الفكري يمكن أن يكون عنصر تكامل وغنى وإشباع للحوار الذي هدفه النهائي إعمار الإنسان والأرض كما علّمنا الإمام الصدر الذي تغييبه لا يلغي حضوره بيننا وفينا.

موسى الصدر ليس ملكاً لطائفة، إنه إغناء للصيغة اللبنانية، وعلى النخبة ان تعمل على فكره وصولاً لمعادلة "نريد ان نكون مواطنين في وطن لا مواطنين في طوائف"...

___________________________

(1) وانا وقتها فسرته بمعنى أنه ينبغي الدخول في هذه الحرب وكان هو على حق في هذه المسألة وتبين لاحقاً أنه فعلاً صاحب رؤية تاريخية.

(2) وللأمانة – في موضوع القاع كان هناك دور اساسي للشيخ محمد يعقوب الذي يشارك الإمام الصدر في غيبته.

(3) اعذروني لطرح موضوع من هذه الناحية، حيث حمّلني الإمام موسى الصدر رسالتين، رسالة إلى المرحوم ابو أسعد جعفر، وهو كان أحد شيوخ عشيرة جعفر، وللسيد عباس شمص، والاثنان مرجعيتان في عائلاتهم. فقلت للإمام: ماذا يعني أن ترسلني عند اشخاص هم شيوخ عشيرة؟ كيف يمكنني أن اعمل معهم؟ فقال لي: مهمتك ان تنقل هذه الرسالة لأنه في هذه الرسالة أطالب ابو أسعد جعفر والسيد عباس شمص بأن يكونوا على علاقة مباشرة بي (يعني بالإمام) وأنت تكون على علاقة مع أولادهم. نريد ان يتم الامر بوفاق كل الناس. وهنا تكلم عن انطون سعادة ونظرية "المتحد الاجتماعي" عنده والمقصود بها المدرحية في فكر أنطون سعادة.

(4) الاب يواكيم مبارك الذي لا يعرف عنه الكثيرون يشكل فكره نافذة مهمة لإيجاد الثوابت لمواطنية لبنانية جامعة خارج الانتماءات الطائفية.

______________________________

تقديم الأستاذ غازي العريضي

شكراً الأستاذ عبد الهادي محفوظ.

ثمة ملاحظتان: واحدة تذكير المحاضرين بالتأني في القراءة لأن ثمة ترجمة فورية وبيننا من لا يتقن العربية.

الملاحظة الثانية: يبدو أنه قد لا يكون حوار في ندوة الحوار بسبب تجاوز بعض المحاضرين المدة المحددة للمحاضرت أو المداخلات، لذلك اختصاراً للوقت اعتذر عن تقديم السيرة الذاتية لكل من المحاضرين العزيزين الدكتور جيروم شاهين والدكتور انور خطار في المحور الثاني أو الشق الثاني من المحور المحلي، الذي يحمل عنوان الوحدة الوطنية في الإعلام اللبناني.