اليوم الأول - الجلسة الأولى

الدور الوطني للإعلام بين الممارسة والقانون

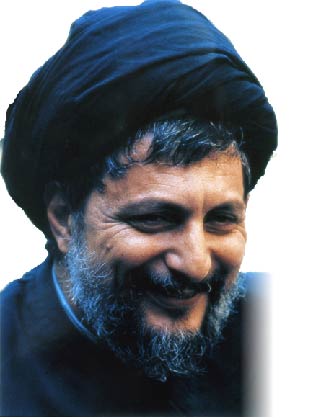

الدكتور أنور خطار

بين "الذات والآخر" هو خير مدخل للحديث عن وسائل الإعلام ودورها. فالإعلام هو تحديداً اتصال وتواصل بين الذات والآخر. بين "الذات" المرسِلة (اي الوسيلة الإعلامية) وبين "الآخر" (المتلقّي). ولعل الإعلام هو المجال الامثل للعلاقة بين الذات والآخر، اذ ما يميز الإعلام عن سواه من وسائل التعبير هو أن الآخر حاضر دائماً في الذات المرسلة. وبين الاثنين علاقة جدلية معقدة تقوم على الحوار وتتراوح بين التعرف إلى الآخر والتشبه به ومماشاته، وصولاً إلى التأثير فيه وتبديل اقتناعاته وأنماط سلوكه.

ولعل عنوان هذا المؤتمر هو خير مدخل للحديث عن موضوع هذه الندوة حول دور وسائل الإعلام في لبنان. إذ إن دور هذه الوسائل إنما يعني تحديداً دراسة موضوع هذه العلاقة بين الذات الإعلامية، أي الوسائل الإعلامية، وأي ذات؟ وبين جمهورها. هذا الموضوع، أي علاقة وسائل الإعلام بجمهورها ودورها في التأثر به او التأثير عليه، إنما كان، ولا يزال، الموضوع الأكثر إثارة للنقاش. وبقدر ما كبر دور هذه الوسائل من خلال التقنيات الإعلامية وإمكانيات الانتشار غير المحدود في الزمان والمكان، بقدر ما صار تحديد هذا الدور وضبطه مسألة ملحّة، إن على صعيد النظريات الإعلامية أم على صعيد التشريعات القانونية.

ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه الإعلام في مجتمع ما؟ ما هي علاقته بصناعة الرأي العام وتشكله؟ ما مدى تأثيره في الناس؟ وإذا كان من تأثير، فمن يضمن أن يكون هذا التأثير إيجابياً بالمفهوم السياسي الوطني والأخلاقي؟ وهل يجوز ان يبقى الإعلام حراً أم انه أخطر من أن يترك حرا؟ وإذا كان من رقيب عليه، فمن له حق الرقابة؟ وإذا كان لوسائل الإعلام مثل هذه السطوة على الناس، فمن له الحق بتملكها، الدولة أم الناس؟ واي نوع من الناس؟ وضمن أية شروط وضوابط؟

هذه الاسئلة وغيرها لم تزل مفتوحة، والاجابات عنها متعددة وأحيانا كثيرة متناقضة، ولكن ذلك لم يمنع كل مجتمع من اختيار رؤيته، وبالتالي تحديد نظامه الإعلامي، من دون ان يعني حسم الدول لخياراتها القانونية في مجال الإعلام حسم الجدال حولها، مما جعل قوانين الإعلام الاكثر عرضة للتعديل والتطوير بما يتلاءم وحاجات واقتناعات مستجدة، او لمماشاة التطورات التكنولوجية المتسارعة. ولبنان لا يشذ عن هذه القاعدة. وقد شهد عدة قوانين للمطبوعات منذ الاستقلال حتى اليوم، وعدة تعديلات على هذه القوانين، كما شهد ولادة قانون جديد للإعلام التلفزيوني والإذاعي قبل عدة أعوام. هذه القوانين التي اعتمدت النظرية الليبرالية أساساً لم تحسم الجدال القائم حول القضايا الإعلامية الكبرى مثل حرية الإعلام، وحدود هذه الحرية، وحول الدور الفعلي الذي تقوم به هذه الوسائل.

والدليل على ذلك لقاؤنا اليوم حول دور الإعلام في لبنان.

البحث في دور وسائل الإعلام في لبنان مسألة مطروحة منذ زمن طويل، وهي كانت، ولم تزل، مدار نقاشات ومؤتمرات ومساجلات طويلة، ولا أعتقد ان ندوة اليوم سوف تملك الرد الحاسم عليها، لجملة أمور والتباسات.

لقد تميز لبنان بكونه البلد العربي الوحيد الذي اعتمد الليبرالية في نظامه الإعلامي، إن لجهة حرية تأسيس المؤسسات الإعلامية المكتوبة أم لجهة ضمان حريتها بالتعبير ضمن الضوابط القانونية. ومن ثم في كونه البلد العربي الاول والوحيد الذي تخلت فيه الدولة عن احتكارها للإعلام الاذاعي والتلفزيوني عبر السماح للقطاع الخاص بإنشاء محطات اذاعية وتلفزيونية، بإصدار أول قانون للإعلام الاذاعي والمتلفز في العام 1994.

وهكذا، وربما لهذه الاسباب، تميز لبنان بكونه الاول في محيطه العربي إن لجهة عدد الامتيازات الصحفية التي تفوق الـ1500 مطبوعة، أي نصف عدد المطبوعات في العالم العربي (وإن كان ما يصدر منها عمليا أقل من ذلك بكثير)، وبكونه الاول في عدد المحطات الاذاعية والتلفزيونية الأرضية والفضائية. وأبرز ما يميز لبنان في هذا المجال هو الاجماع الوطني والرسمي على تكريس مبدأ حرية الإعلام وتعدديته واعتباره جزءاً من هوية لبنان وتراثه ورسالته. وقد ساهم الإعلام اللبناني منذ نشأته في القرن التاسع عشر بدور وطني كبير، حاملاً لواء النهضة العربية آنذاك في مواجهة الاستعمار العثماني، وسقط له شهداء في هذه المواجهة هم شهداء السادس من أيار الذي أصبح عيد الصحافة، كما في مقارعة الانتداب الفرنسي، ودور الصحافة المشهود في معركة الاستقلال. لكن هذا الدور أصبح عرضة للكثير من التشكيك بوطنيته ومسؤوليته في السنوات التي تلت الاستقلال وسبقت اندلاع الحرب اللبنانية في العام 1975، وتصاعدت حملات الانتقاد والتشكيك مع استمرار هذه الحرب حتى توقيع اتفاق الطائف في العام 1989.

ففي الفترة التي سبقت اندلاع الحرب في العام 1975، اتهم الإعلام آنذاك بتهمتين خطيرتين: الاولىهي التمهيد للحرب من خلال التحريض السياسي والطائفي عليها، والثانية هي ارتهان الصحافة للرأسمال الخارجي، العربي تحديداً، وذلك على حساب المصلحة الوطنية العليا أحياناً. وقد اختصر الرئيس شارل حلو هذا الاتهام للصحافيين أثناء استقباله لهم في القصر الجمهوري بقوله الشهير: أهلاً بكم في وطنكم الثاني لبنان.

بعد حرب السنتين، وجهت إلى الصحافة تهمة جديدة هي العمل على إذكاء نار الحرب الأهلية، وقد أثبتت هذه التهمة من خلال المرسوم 1\1\1977 الذي فرض الرقابة المسبقة على وسائل الإعلام، بقرار إقفال المؤسسات الإعلامية غير الشرعية. ومن ثم بإصدار المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30\6\1977 الذي تميز بالتشدد في العقوبات على جرائم المطبوعات، بالإضافة إلى فرضه الرقابة على الموارد المالية للمؤسسات الصحفية. وقد جاء في تبرير هذه التدابير "الدور غير المسؤول الذي قامت به الصحف المحلية، وخاصة في الأحداث الماضية، كالتحريض على الفتنة الطائفية والتعريض ببعض الأنظمة العربية ورؤسائها. وما رافق ذلك من استفزاز مثير، فضلاً عن تدفق الأموال على بعض هذه الصحف بقصد الإثارة والتحريض. كل ذلك كان له الأثر الفعال في تكوين ردة الفعل. هذا الاقتناع المكون من قبل الأحداث بضرورة وضع حد لمثل هذه الممارسات ولمثل هذا الاستغلال لمناخ الحرية، وذلك عن طريق وضع ضوابط لحرية الصحافة بحيث تكون الحرية مسؤولة(1)" وتصاعدت حدة هذه الاتهامات مع تصاعد حدة الاقتتال وتعاظم دور الإعلام الحزبي في الأحداث الجارية.

وقد شكّلت الحرب الأهلية ضربة كبرى للإعلام اللبناني، كما يمكن ان تشكل نهايتها عبر توقيع اتفاق الطائف عام 1989 فرصة لتصحيح الواقع الإعلامي وما أصابه.

فالحرب، بقدر ما كانت حرب الإعلام، كانت حرباً على الإعلام وحريته. وقد ذهب ضحيتها العديد من الصحافيين، كما تسببت بإقفال الكثير من المؤسسات الصحفية المكتوبة من جرائد ومجلات، وإلى تهجير العديد منها. وفي المقابل شكلت الحرب، بما تعنيه من غياب للدولة ومؤسساتها وسلطتها، فرصة لنشوء مؤسسات إعلامية إذاعية وتلفزيونية عديدة تعكس التشرذم الحزبي الطائفي السائد.

لكن اليوم، نكتشف بأن الفرصة المأمولة بإعادة تنظيم الإعلام وإزالة ما لحق به من شوائب خلال فترة الحرب لم يتم استغلالها، بدليل أن الإعلام الحالي لم يزل موضع التشكيك والشكوى والاتهامات نفسها التي رافقت مرحلة الحرب وما سبقها، والتي تتلخص باتهام هذه الوسيلة أو تلك بتهديد السلم الأهلي والوحدة الوطنية والتحريض الطائفي والإساءة إلى سمعة لبنان الخارجية وإلى علاقاته العربية، وتحديدا مع بعض الدول الخليجية ومع سوريا. وآخر فصول هذه الاتهامات قرار إقفال محطة الmtv وإذاعة جبل لبنان.

لقد نص اتفاق الطائف في أحد بنوده على "إعادة تنظيم جميع وسائل الإعلام في إطار الحرية المسؤولة وبما يخدم التوجهات الوفاقية وإنهاء حالة الحرب". وجاءت الترجمة العملية لهذا البند بإصدار قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 382، تاريخ 1994، الذي شرع وجود معظم الاذاعات والتلفزيونات القائمة بقوة الامر الواقع، والتي كانت مثار الشكوى الدائمة وموضوع التهم التي وجهت للإعلام في تلك الفترة. وقد شكل هذا القانون بمثابة قانون عفو عام عن إعلام الحرب، أسوة بالعفو عن كل جرائم الحرب، وبالتالي تشريع وجود معظم هذه الوسائل الإعلامية إضافة إلى وسائل اعلامية جديدة اسست بعيد اتفاق الطائف والتي تعود ملكيتها إلى امراء المال ومرجعيات سياسية من داخل النظام واهله.

وأخطر ما في هذا القانون انه اشبه بصفقة غير شرعية ما بين الإعلام والسياسة، كادت تطيح بما بقي من مصدقية عصر الصحافة المكتوبة، وكادت تمحي الحدود ما بين السلطة والإعلام والطوائف والمال.

وفي واقع كهذا بدت الحريات التي يتغنى بها أهل النظام وكأنما هي حرياتهم هم لا حريات الناس، أي حريات وسائل إعلامهم هم. وما خرج من هذه الوسائل عن دائرة نفوذهم المباشر أو غير المباشر صار عرضة للمضايقات والاتهامات والمحاكمات وقرارات الإغلاق.

لقد شكل صدور قانون الإعلام الإذاعي والمتلفز خطوة جريئة على طريق الحريات الإعلامية، لكنه، وفي الوقت نفسه، ضيّع فرصة إعادة تنظيم حقيقية للقطاع الإعلامي ضمن إطار الحرية والمسؤولية الوطنية، كما يتضح من الواقع الإعلامي السائد.

1- إعلام طائفي:

من البديهيات التي يسعى إلى تحقيقها حكم خارج من حرب أهلية طائفية مدمرة، السعي إلى إلغاء طائفية الإعلام أو الحد منها أو إغلاق المؤسسات ذات التاريخ المشهود بالتحريض الطائفي والمذهبي. لكن ما حدث هو العكس تماماً، أي تثبيت شرعية هذه المؤسسات، وإيكال مهمة الترويج للسلام والوفاق إليها. وبدل أن يتغير المشهد الإعلامي في اتجاه بروز مؤسسات إعلامية وطنية التوجه والخطاب، وخاصة في مجال المرئي والمسموع، نجد أن طائفية الإعلام وفئويته قد تعززت وباتت شبه تامة.

وهذه حقيقة يمكن التأكد من صحتها وبلا صعوبة تذكر. حتى (ان) المواطن العادي يدرك هذه الحقيقة ويتعامل مع هذه المؤسسات على أساسها. فلكل مؤسسة لون طائفي او مذهبي مميز يمكن تلمّسه بسهولة عبر بعض المؤشرات، ومنها:

- الموقع الجغرافي للمؤسسة في أي منطقة، وهو مخلفات الفرز الطائفي الجغرافي للحرب،

- هوية مالكها، وأعضاء مجالس إدارتها وتحريرها،

- هوية العاملين فيها،

- مضمونها (ما تنشر وما تبث)،

- جمهورها.

ولو طبّقنا هذه المؤشرات على المؤسسات الإعلامية لوجدنا خيطاً سحرياً سرياً يصل ما بين المؤشر الأول والمؤشر الأخير. إنه حبل السرة الطائفي غير المعلن دائماً، وإن كان ساطع الوضوح في حالات كثيرة، باهتاً في حالات أخرى. وتكاد لا تشذ وسيلة إعلامية واحدة عن هذا التصنيف، وإن لم تكن حلقاته دائماً متكاملة بالضرورة. مثلا، إن المؤسسات الإعلامية لا تزال تعلن هويتها الطائفية من خلال وجودها على هذا الجانب من الخط الاخضر او ذاك. وهذا الإعلان غالباً ما يتمثل بهوية صاحبها المنسجمة مع موقعها، المنسجمة مع غالبية المسؤولين فيها، في الإدارة كما في التحرير، كما في مضمونها ومفرداتها واهتمامها بمناطق أكثر من غيرها وبمناسبات اكثر من غيرها، كما تبدو منسجمة مع بريد قرائها، وحتى مع اعلاناتها المبوبة وزاوية الوفيات فيها، كما مع مناطق توزيعها او توزع مشاهديها. طبعاً العملية ليست آلية وحاسمة كما قد تبدو، ولكنها حقيقية إلى حد بعيد. إن التلون الطائفي لوسائل الإعلام، وخاصة السياسية منها، واقع ملموس وليس تهمة. وهو لا يعني أبداً اتهام العاملين بهذه الصحيفة او تلك بالطائفية او التعصب الطائفي، ولكنه واقع يضع علامة استفهام كبيرة على قدرة مؤسسات كهذه على صياغة خطاب وطني جامع. فعندما تتكون" ذات" طائفية لوسيلة ما يصبح "الآخر" هو غير المنتمي إلى هذه الطائفة او تلك. وعندما تتكون ذات طائفية لوسيلة ما يصبح التحريض الطائفي مسألة حدّة في الخطاب ترتبط بحدّة في الأوضاع والمواقف منها. وهكذا، فإن الوجه الطائفي لهذه الوسيلة أو تلك يخفت إلى حد الاختفاء حينا، ثم يعود فيبرز بحدة متفاوتة أمام اي مفترق.

هذا الواقع ينسحب على الغالبية الساحقة من المطبوعات السياسية، كما على المؤسسات التلفزيونية والإذاعية، مع فارق بسيط، ولكنه ذو دلالات كبيرة، هو أن الدولة هي التي اختارت ورعت توزيع هذه المؤسسات على زعماء الطوائف بحيث يكون لكل طائفة، إذا شاءت، حق محفوظ بمحطة إذاعية وشاشة تلفزيونية، وهي بذلك قد أعلنت خيارها ورؤيتها لأي إعلام تريد، حتى وإن كان مخالفاً لما أعلنته ولما وضعت من قوانين إعلامية.

إن تتطيف الإعلام هو عقبة فعلية أمام دوره الوطني المرتقب، خاصة في واقع سياسي يقوم على مبدأ الوفاق والتوافق السياسي الذي لم يتحقق حتى الآن. وليس مستغرباً أن تقدم هذه الوسيلة أو تلك الخطاب الطائفي على حساب الخطاب الوطني، وأن تتعامل مع الأحداث من منظار فئوي بدل المنظار الوطني الجامع. ولنا حول هذا الموضوع بالذات شواهد وامثلة كثيرة (.....)

2- غياب، او تغييب، الإعلام الرسمي:

إذا كان من مبرر للدولة العائدة بالرضوخ للضغوط السياسية والإبقاء على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة التي نشأت اثناء الحرب، فإنها كانت تملك فرصة التعويض من خلال ممارسة حقها في الإعلام الرسمي ومن خلال المؤسسات الإعلامية الرسمية مثل الاذاعة والتلفزيون الرسميين والوكالة الوطنية للأنباء.

وفي هذا المجال جرت الأمور بما لا تشتهي السفن أيضاً، ولسببين: الأول هو عجز السلطة عن صياغة سياسة اعلامية رسمية وحديثة، والثاني، سوء ممارستها لحقّها في الإعلام مما أفقد هذا الإعلام الصداقية والموضوعية والتعددية التي تطالب الإعلام الخاص باحترامها، وعجزها عن إدارة هذه المؤسسات، التي تحولت إلى عبء على الدولة والناس معاً.

إن ما يميز الإعلام الرسمي في الدول الديمقراطية هو اعتباره خدمة عامة، مما يفرض أن يكون "الإعلام الموضوعي الشامل والتعددي والمستقل عن السلطة نفسها أولاً، وعن نفوذ المال من جهة اخرى" (2).

والثاني، هو عجزها حتى عن إدارة هذين المرفقين تقنياً وإدارياً ومالياً وإعلامياً، بحيث تحولا إلى عبء على الدولة والناس معاً.

والسبب الثالث، وهو افتراضي، هو عدم رغبة الدولة في إقامة إعلام رسمي وطني، في مواجهة تلفزيونات وإذاعات الطوائف، وبعضها ملك لأركان هذه السلطة بالذات. وهكذا تم تغييب الإعلام الرسمي من خلال تلفزيون لا يراه أحد، وإذاعة لا يسمعها أحد.

3- عدم تطبيق القانون:

- اقتصاديات الإعلام:

رغم كل ذلك كان بالإمكان تصحيح الواقع الإعلامي لو قامت الدولة بالسهر على تطبيق القوانين التي وضعتها إن في قانون المطبوعات، أم في قانون الإعلام الإذاعي والمتلفز. وهنا نتوقف أمام عدد من الملاحظات:

أولاً، اقتصاديات المؤسسات الإعلامية: اذا كان صحيحاً "أن لا حريات من دون حرية الصحافة"، فالصحيح أيضاً "أن لا صحافة حرة إذا لم تخضع لحرية السوق" (3) أي إلى تأمين استمراريتها من خلال القارئ أو المشاهد ومن خلال المعلن فقط (1) . إن شفافية المؤسسة الإعلامية المالية هو شرط استقلالها، وتأمين ومراقبة هذه الشفافية هما من ابرز وظائف الدولة في أنظمة الدول حتى في الانظمة الاكثر ليبرالية بينها.

يتميز الإعلام في لبنان ومنذ الاستقلال بالعدد الكبير لمطبوعاته مقارنة بعدد سكانه وبالموارد الإعلانية المتوافرة. وقد عمدت الدولة في الخمسينات إلى تحديد عدد المطبوعات السياسية عبر المرسوم الاشتراعي رقم 74الصادر بتاريخ 13 نيسان 1953، ووضع مشروع لتشجيعها على الاندماج وذلك لسرعة تكاثرها من جهة، وربما لاقتناع بعدم سلامة الاوضاع المالية لهذه الوسائل أو لمعظمها على الاقل، مما يجعلها رهينة المساعدات وبالتالي المصالح الداخلية او الخارجية على السواء من جهة أخرى.

وقد شهد لبنان منذ الخمسينات فورة إعلامية وانتشاراً عربياً للصحافة اللبنانية، انتشاراً ترافق مع دخول الرساميل العربية في السوق الإعلامي اللبناني، مما ضاعف من مخاوف السلطة من جرائه على مصالح لبنان وعلاقاته مع الدول العربية، كما من الولاءات المتعددة لإعلام كهذا، ولو على حساب المصالح الوطنية العليا، وخاصة أن الصراعات العربية –العربية ساهمت في إعطاء الصحافة اللبنانية دوراً سياسياً غير عادي، وحيث بدأت تتحول لتنطق بلسان الأنظمة العربية المختلفة، بل بلسان بعض الرؤساء والملوك العرب الذين سعوا إلى اجتذاب الصحافة والصحافيين اللبنانيين اليهم" (4). وهذا الواقع شكّل الخلفية الفعلية لاتهام الإعلام في لبنان بالتمهيد للحرب الأهلية وإذكاء النزاعات فيه على خلفية الصراعات العربية العربية على الساحة اللبنانية.

وحاولت الدولة العائدة بعد حرب السنتين فرض رقابة صارمة على موارد الصحف المالية، ويحدد آلية تنفيذ هذه الرقابة عبر قانون المطبوعات الجديد. لكن الضغوطات حالت ولم تزل تحول دون تنفيذه حتى الآن. واللافت أن المواد القانونية نفسها الواردة في قانون المطبوعات وغير المعمول بها، تم نسخها حرفياً في قانون الإعلام الاذاعي والتلفزيوني ولم يتم أيضاً تطبيقها حتى الآن.

وهكذا بقيت موارد الصحف واقتصادياتها صندوقا أسود مجهول الموارد الحقيقية. يضاف إلى ذلك صندوق أسود آخر، هو أرقام التوزيع الحقيقية للصحف (2) . مما يضاعف الشكوك حول واقعها المالي. هذا الغموض لم يزل سائداً حتى اليوم، ويشمل اقتصاد المؤسسات المكتوبة والمرئية والمسموعة على حد سواء.

إن واقع الصحافة اللبنانية يجعلها أسيرة مشاكلها المالية، وبالتالي أسيرة الدعم الذي تتلقاه من المتمولين والسياسيين، مما يعرقل تحولها إلى مؤسسات إعلامية حديثة تحاول الاستمرار من خلال القارئ والمعلن.

إن الحديث عن الفساد الإعلامي بموازاة الحديث الدائم عن الفساد الإداري والسياسي هو حديث قديم. وينقل عن نقيب الصحافة الراحل رياض طه قوله رداً على هذا الاتهام "اذا كان ممثلو الشعب متهمين برشوة الناخبين وبقبول المساعدات من الاحتكارات المالية من خارج الحدود، فلا نستطيع ان ننظر إلى الصحافة كوحدة مستقلة عن الواقع الذي تنبثق عنه وترتبط به وتعكس فضائله وعيوبه"(5). وهو كلام متجدد ايضا ففي سلسلة مقالات حول "الفساد في وسائل الإعلام"، يقول الصحافي جهاد الزين "ان للقطاع الإعلامي حصته من الفساد مثل اي قطاع آخر من قطاعات الحياة العامة في البلاد". ويضيف "ليس من المنطق ان تحذر الصحافة من الفساد السياسي وتتستر على الفساد فيها" مشيرا إلى ما اسماه فكرة "الصمت المتبادل" بين وسائل الإعلام والطبقة السياسية.(6)

وفي المجال نفسه يقول جورج كريمسكي، الرئيس السابق للمركز الدولي للصحافيين الأجانب في واشنطن، والذي عمل في بيروت كمراسل بين عامي 1975و1978، يقول: "الإعلام اللبناني هو الأكثر حرية وتعددية في الإعلام العربي ... والسيئ أنه في الغالب جزء من مشكلة لبنان اكثر مما هو جزء من الحل لهذه المشكلة، لأن العديد من عوائق التقدم البارزة للعيان في القطاعات السياسية والاقتصادية موجودة في الصحافة اللبنانية، بل هي تتحصن بها وتتغذى عبرها. وهذا يشمل: الحزبية، الترويج للشائعات، الرشوة والمحسوبية"... الخ. (7) وربما بسبب هذا الفساد الذي تغض الدول الطرف عنه عندما كانت الصحافة اعجز عن لعب دور فاعل في كشف فساد السياسة والسياسيين.

المطبوعات السياسية:

صدر أول قانون بتحديد عدد المطبوعات السياسية عام 1953 للأسباب الورادة سابقاً، وربما لتعزيز وعصرنة الإعلام ونقله من الحرفية والعائلية إلى الإعلام الصناعي الحديث وأرفق بمشروع للتشجيع على الدمج. وقد نصت المادة الاولى من هذا المرسوم أنه "إلى ان يصبح عدد المطبوعات الدورية السياسية في جميع الأراضي اللبنانية خمساً وعشرين مطبوعة سياسية يومية وعشرين مطبوعة سياسية موقوتة، يكون من مجموعها على الأقل خمس عشرة مطبوعة يومية عربية واثنتا عشرة مطبوعة عربية، لا يعطى ترخيص باسم جديد لمطبوعة دورية سياسية يومية او موقوتة إلا لمن كان يملك صحيفتين من نوع الصحيفة المطلوب إصدارها تتوقفان نهائياً عن الصدور لقاء الترخيص المطلوب. وعندما يستقر عدد المطبوعات على الوجه المبين اعلاه لا يعطى الترخيص إلا لمن يملك صحيفة واحدة تتوقف نهائياً عن الصدور". وكان عدد المطبوعات آنذاك دون العدد المعترف به اليوم اي 110 مطبوعات بين دورية وموقوتة، وجرت وساطات لرفعه بإحياء عدد من المطبوعات التي لم تكن تصدر فعليا آنذاك (8). ولم يؤد هذا المشروع غايته كما مشروع الدمج الذي تلاه، بل تكفلت الحرب وانحسار الاهتمام العربي بالصحافة اللبنانية بإنقاص عدد المطبوعات السياسية الصادرة فعلاً عن الحد الادنى المطلوب، أي 45 مطبوعة سياسية بين يومية وموقوتة. لا بل بات عدد الصحف اليومية دون الحد الادنى المطلوب، أي 15 صحيفة يومية، وهذا ما لم يلحظه القانون. ومع ذلك لم يطرح الموضوع على النقاش، ولم تزل الامور على حالها، وذلك رغم ما ينص عليه قانون المطبوعات نفسه والمعمول به في المادة 29 منه: "على وزير الإرشاد والأنباء والسياحة أن يسترد الرخصة بإصدار مطبوعة صحفية بعد إنذارها بإسبوعين (...) إذا توقفت بعد صدورها مدة ثلاثة أشهر متتالية، إلا انه يجوز لوزير الإرشاد والأنباء والسياحة أن يمدد هذه المهلة بقرار معلل يتخذه بعد استشارة نقابة الصحافة". ورغم ذلك فإن هذه المطبوعات الميتة عملياً منذ عقود لم تزل حية ترزق بالتنسيق ما بين وزارات الإعلام المتتالية ونقابة الصحافة وأصحاب العلاقة وورثتهم. مما يفرض على من يريد اصدار مطبوعة سياسية جديدة تطبيقاً لهذا القانون، شراء الامتياز من بين اسماء الصحف الواردة على هذا الجدول الصادر قبل خمسين عاماً وبمبالغ كبيرة. إن استمرار العمل بهذا القانون الذي لا مثيل له في أي من الدول، يشكل عقبة غير مبررة أمام دخول نادي الصحافة السياسية للمشاريع الشابة ولأصحاب الطروحات الجديدة (9).

شروط الترخيص للمؤسسات المرئية والمسموعة:

إن تطبيق قانون الإعلام المرئي والمسموع وما رافقه من استنسابية أدى إلى إنشاء محطات تلفزيونية وإذاعية طائفية الطابع وفئوية سياسية، في الوقت الذي تحرص فيه مختلف أنظمة الإعلام في الدول الديمقراطية على الإصرار على الطابع الوطني العام لهذه الوسائل. وهكذا بات لبنان ربما البلد الوحيد في العالم الذي تكاد تغيب فيه الصحافة الحزبية المطبوعة بينما تزدهر المحطات التلفزيونية والإذاعية الحزبية والطائفية.

لقد جهد قانون الإعلام المرئي والمسموع المذكور في التأكيد في العديد من الفصول والأبواب على منع الاحتكار وضمان التعددية في مجال المرئي والمسموع، بينما الخطر الحقيقي كان في التعددية الطائفية وليس في الاحتكار وهذه التعددية الطائفية والتي لم يحل، ربما عمداً، دون تحققها (3) . فالتأكيد على الطابع التعددي لهذه الوسائل الذي يؤكده القانون في أكثر من مادة تم احترامه ولو نسبياً، في مجال ملكية هذه المؤسسات أكثر منه في مضمون برامجها. والمقصود هنا التعدد الطائفي للمالكين. وقد ثبتت هشاشة هذا التدبير الذي تم التحايل عليه عمليا، ولم يقدر على تغيير الطابع الفئوي الطائفي وحتى الشخصي لهذه المؤسسات. وفي المقابل تم التغاضي عن الطابع التعددي والوطني الذي يفترضه قانون الإعلام ودفاتر الشروط النموذجية، والذي لم يطبق حتى الآن. فالفقرة الثالثة من المادة السابعة من قانون الإعلام تنص على "التزام المؤسسة احترام الشخصية الإنسانية وحرية الغير وحقوقهم والطابع التعددي للتعبير عن الافكار والآراء وموضوعية بث الأخبار والاحداث والمحافظة على النظام العام وحاجات الدفاع الوطني ومقتضيات المصلحة العامة "كأحد شروط الترخيص لها. كما ورد في باب الأحكام العامة في دفاتر الشروط النموذجية تأكيد على "عدم بث او نقل ما من شانه إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية أو الحض عليها "وتأكيد على دور الإعلام في" تأمين التعبير عن مختلف الآراء"، او ما ورد في باب البرامج السياسية، التي تنص على "اعتماد الموضوعية واستبعاد الرأي الواحد" (10).

ان هذه المواد لم يتم العمل بها دائما إن من جهة المحطات او من جهة وزارة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام المكلف بمراقبة هذه المحطات، إلا نادراً. وربما السبب في كون هذه المواد تبقى في دائرة العموميات بحيث يصعب عملياً التأكد من مدى احترامها في غياب الآلية العملية لذلك. وهنا نشير إلى ما هو معمول به في الولايات المتحدة، المعروفة بكونها الاكثر ليبرالية في مجال الإعلام، لضمان التعددية والموضوعية في الأخبار والبرامج السياسية ومنها:

- مبدأ الوقت المتساوي للمرشحين في الحملات الانتخابية، او ما يعرف بالـ"equal time rule" ومبدأ الـ "fairness doctrine" الذي يمنع الاقتصار على عرض رأي واحد أثناء طرح المواضيع العامة المثيرة للجدل.

- ومبدأ "personal attack rule" الذي يفرض على المحطات تزويد اللجنة الفيدرالية للاتصالات خلال ثمانية أيام بلائحة بأسماء الذين تعرضوا اسميا للنقد خلال برامج سياسية على المحطة، حتى يتم إفساح المجال أمامهم للدفاع عن أنفسهم.

- وأخيراً احترام حق الرد.

هذا إذا لم نشر إلى ما هو مطبق في القنوات الخاصة الفرنسية التي استوحي قانون الإعلام عندنا منها، والتي تضع ضوابط أكثر دقة وتفصيلاً بما يضمن موضوعية وتعددية الإعلام السياسي اثناء الحملات الانتخابية أو في الأحوال العادية.

الإعلام الديني:

على الرغم من الطابع المتحيز لهذه المحطات الإذاعية والتلفزيونية، والمخالف للقانون، فإن السلطة غضت الطرف عن مواد وردت في قانون الإعلام المرئي والمسموع والمتمثلة بتنظيم نقل المناسبات الدينية والبرامج الدينية.

وكما نعلم، فإن ما تبثه محطة ما من برامج ذات طابع ديني محدد، إنما يخالف روح التعددية والشمولية التي يفترضها هذا القانون (4). وفي هذا المجال هناك فرز واضح بين المحطات التلفزيونية: الإسلامية والمسيحية (5) من خلال اقتصار بث البرامج او المناسبات الدينية على إحدى الطائفتين دون سواها. وهذا الأمر مخالف لقانون الإعلام الذي ينظم هذا الموضوع من خلال إشارتين، الإشارة الأولى تتعلق بمسألة النقل المباشر، للمناسبات الدينية المحددة حصراً في المراسيم التي تعين الأعياد والمناسبات التي تعطل فيها الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات (6)، وبصورة استثنائية لبعض المناسبات الدينية الخاصة وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

وتحت عنوان البرامج الدينية جاء ما نصه: "يمكن للمؤسسات التلفزيونية بث واعادة بث البرامج الإرشادية والتوجيهية الدينية خلال فترة المناسبات الدينية الرسمية على أن لا يتجاوز مجموع ساعات البث وإعادة البث مجتمعة 52 ساعة سنوياً، وعلى أن يراعى في توزيعها مبدأ المساواة، وشرط المحافظة على مقتضيات النظام العام والمصلحة العامة" (7).

عذراً إذا كنت قد اختصرت موضوع دور وسائل الإعلام من خلال مسألة واحدة تقريباً هي مسألة الخطاب الطائفي، بينما الموضوع يتسع لمسائل كثيرة لا تقل أهمية، لكن مبرر هذا الاختصار يعود إلى موقف شخصي، او إلى ثأر شخصي ضد الطائفية، لأنها دمرت وطني ويمكن باسمها ان يعاد تدميره في أي لحظة جنون، ولأن التخفيف من الطائفية، ان لم نقل إلغاءها، لا يمكن إلا عبر وسيلتين مطروحتين للنقاش: تغيير النصوص، وهو متعذر الآن ولأمد بعيد، أو تغيير ما في النفوس كشرط لتغيير النصوص. إذا كان المطلوب تغيير ما في النفوس، فهل أقدر من الإعلام على المساهمة بذلك؟

مراجع:

1- حسن كريم: تقويم دور وسائل الإعلام في زمن الحرب .مجلة "حريات"،العدد الخامس، 1966، ص22.

2- تقريرمنظمة اليونسكو عن الإعلام .الفصل الخامس : التلفزيونات الرسمية، ص95.

3- F.Balle:medias et societes. Ed. Montchrestien, paris,p.652

4- اسكندر الديك ومحمدالاسعد: دور الاتصال والإعلام في التنمية الشاملة .منشورات المؤسسة الجامعية- بيروت 1933، ص 121.

5- المصدر نفسه، ص122.

6- توفيق مشلاوي: الصحافة والفساد .مجلة الدراسات الصحافية العددالاول، ربيع 2002.

7- ابراهيم توتنجي: الصحافة الاستقصائية (بحث غير منشور).

8- يوسف خطار الحلو: واقع الإعلام المقروء، مجلة الصحافة اللبنانية –العدد15- حزيران 1993، ص31.

9- مجموعة قوانين المطبوعات.

10- قانون الإعلام الاذاعي والمتلفز.

___________________________

(1) المسألة الثالثة هي شفافية المؤسسات الاعلامية والتي هي من ضمن قوانين الاعلام اذا كان صحيحاً لا حريات من دون حرية الصحافة فالصحيح ايضاً ان لا صحافة حرة اذا لم تخضع لحرية السوق، يعني إلى تأمين استمراريتها من خلال القارئ أو المشاهد ومن خلال المعلن..

(2) لا نعرف اذا كانت المؤسسات تربح أو تخسر ولا نعرف عدد مبيعات الجرائد. إن عدم وجود شفافية في اقتصاد المؤسسات الاعلامية يطرح مسألة الفساد في الإعلام.

(3) طبعاً التعددية هي في تعددية المالكين وتعددية المضمون. ما تم مراعاته ولو شكلاً هو تعددية المالكين لأن في كل مؤسسة إعلامية نجد مساهمين من مختلف الطوائف.

(4) هذا القانون يفرض تعددية فإذا كانت المحطة لا تنقل الا برامج دينية معينة أو مناسبات دينية محددة لطائفة محددة فهذا مخالفة لروح القانون.

(5) فالوسيلة التي لا تنقل إلا القداس، تصبح في ذهن الناس محطة مسيحية والتي لا تنقل الا خطبة جمعة تصبح اسلامية هل هذا المطلوب؟ يعني استخدام الدين كوسيلة اضافية لتلوين طائفي لهذه المحطات.

(6) ممنوع نقل اي مناسبة دينية الا اذا كان يعتبر هذه مناسبة رسمية.

(7) وهنا يحق لنا التساؤل عما تعنيه عبارة المساواة والمصلحة العامة، هل مقصود ان 52 ساعة ستكون موزعة حسب الطوائف أم حسب شيء اخر؟