اليوم الأول - الجلسة الأولى

الحضارات تتحاور ولا تتصارع

معالي الدكتور أيوب حميد

الحضارات تتحاور ولا تتصارع، أما الصراع والنزاع والصدام، فهي مصطلحات تعبر عن المصالح والسياسات التي تتلطى خلف المشروع الايديولوجي العقائدي والمعتقدي.

فالحضارات بكلياتها تتواصل وتتفاعل وتتبادل، وهذه الخاصة الأساسية من خواصها مستمدة من كيانها الانساني والاجتماعي. فمن طبيعة الانسان أنه يتعلم ويعلم، يقلِّد ويقلَّد، يأخذ ويعطي، يؤثر ويتأثر، فإذا ما اتصلت المجتمعات وتماشت الحضارات، أدت الطبيعة الانسانية الاجتماعية ذاتها إلى مثل هذا التبادل، وإلى تفاعل الحضارات فيما بينها، وإلى تمازجها وتلاقحها، وأدى هذا إلى مظاهر ونتائج هي مقدمة الأحداث التاريخية والمولدات الحضارية.

يقول المؤرخ قسطنطين زريق:

إن الحضارات تشارك الكيانات الحية العضوية بعض خصائصها وصفاتها، من هذه الخصائص، الدينامية والتغيير حيث تنتج من اتصالها بعضها ببعض وتفاعلها وتبادلها العناصر والمؤثرات.

في حقل التعريفات والتوصيفات يمكن لنا أن نبدأ ولا ننتهي، ويصبح الأمر وكأننا نزيد على بعضنا أو ننقص عن بعضنا قليلاً، ولكن في الوقائع الأمر مختلف.

الحضارات بعرفي وحسب مطالعاتي تتمايز تبعاً للدين واللغة والأنماط الاجتماعية والقيم التي تتبناها تمايزاً ثقافياً وحضارياً. فكل حضارة تختزن من التراثيات ما يعبر عن حقيقتها ويحدد أبعاد هويتها الثقافية.

لذلك أخذت طبيعة العلاقة بين الحضارات تاريخياً أشكالاً مختلفة تحددها البنية الفكرية والعقيدية، فتارة تتلاقى وتتفاعل في حدود التثاقف المتبادل والافادة من الإبداعات والمعطيات الايجابية دون أن تغامر بذاتها أو تفرط بهويتها، وأخرى تُدخل العلاقات بين الطرفين لمرحلة الصراع وتتجاوز لغة الحوار، فتفقد الانسانية أهم نتائج الحوار وهي الاستفادة من المقومات النوعية والمبادئ الانسانية العالية، حيث يؤدي التفاعل الايجابي بين الحضارات إلى اعادة تشكيل العقل الانساني وصياغة الشخصية وابراز وعي عقائدي وفكري وثقافي.

في الصراع

أود لمرة واحدة ان أسمي الأشياء بأسمائها، خصوصاً وأن الوقائع العالمية الجارية قد طرحت مجدداً اشكالية حروب صليبية جديدة، أو أنها أثارت هذا الاصطلاح لوضع المسلمين أو الاسلاميين على خط النار بمواجهة الحملة العسكرية للولايات المتحدة الاميركية.

وعلى خلفية تسمية الحملة الاميركية بالمسيحية وتسمية من تستهدفهم الحملة بالاسلامية، أود بداية أن أقول إن المسـيحية التي هي دين محبة وأن الاسـلام الذي هو دين تسامح، وأن المسـيحية والاسلام حيث يجب أن يكملا بعضهما البعض، يجب أن لا يشكلا منطلقاً لاي تصادم بل يجب أن يكونا الحضن الرحب لحوار مفتوح مستمر.

ولكن انطلاقاً من التاريخ فإن العلاقة بين الاسلام والمسيحية، ولنقل بين النظم الدينية والسياسية التي مثلت الاسلام والمسيحية، تميزت في التاريخ بالتنافس والصراع والغزو المتبادل والمذابح، وكل ذلك باسم الدين.

والواقع أن تلك الصراعات كما يقول (لودويغ هاغيمان) الباحث الألماني وبروفسور الالهيات وتاريخ الأديان في جامعة مانهايم بالمانيا، يقول: إن الصراعات كانت في الواقع بهدف نشر النفوذ والسيطرة.

طبعاً إنني لا أنفي الفصول الهامة جداً من التعايش والتناغم بين المسلمين والمسيحيين في أكثر من حقبة تاريخية.

فحتى في تجربة الأندلس تعايش المسلمون والمسيحيون في وئام لعقود طويلة، بل وضم ذلك التعايش أيضاً اليهود واستمر ذلك حتى سقوط غرناطه عام 1492 ميلادية.

إلا أن واقع الأمر التاريخي يؤكد أن العثمانيين عندما دخلوا بعض المعاقل الأوروبية لم يكونوا مسامحين بل كانوا دمويين.

وبالمقابل فإن علاقة المسيحية الغربية بالاسلام، كانت علاقة المحتل والمنتدب، وكانت علاقة مأساوية ومؤسفة دون مساحات بيضاء، بل إنها تركت علامات فارقة كندوب وجراحات عميقة تمثلها وتدل عليها (اسرائيل).

هل تراني تسرعت في تسمية بعض الأشياء بأسمائها، والمطلوب أن لا أتجرأ، وأن أجر الدين عن الحضارات إلى الديانات.

ربما أكون قد استعجلت قليلاً، وكان يجب أن أطيل مقدمتي النظرية، إلا أن الموضوع أخذ حيزاً هاماً في مؤسسات الرأي العام الاعلامية والثقافية مؤخراً، وهوموضوع مطروح منذ أمد بعيد باستثناء دعاة التفكير الإقصائي، الذين وللأسف كانوا وربما لازالوا يقبضون على مقاليد الأمور ولا يريدون لنا ولمن كانوا قبلنا أن يؤسسوا لمنتدى حواري يتسع من قطر إلى قطر، توصلاً إلى قواسم عالمية مشتركة بين الشعوب والثقافات المختلفة حول الأمور المتعلقة بجوهر الحياة الانسانية.

أقول إن الذين كانوا يقبضون على مقاليد الأمور منعوا التأسيس كذلك لحوار داخل كل قطر بحد ذاته، حتى في بلد مثل لبنان تسمح مساحته الجغرافية والبشرية بأن يأخذ الانسان نفسه من أقصاه إلى أقصاه خلال ساعات قليلة، فإن الحوار معقد والإدراك لايجابياته لا زال دون المطلوب.

في الحوار

وبالنظر إلى مجريات الأحداث في عالمنا المعاصر نجد أنه، يوماً إثر يوم، تتزايد الحاجة الملحة إلى حوار حضاري كلي، يحل محل النزاعات الصراعية التي ما انفكت وتأثيرها في ازدياد، رغم تصاعد حصيلة الانسان من المعرفة وأدوات الاتصال.

وأول ما يبين عن حاجة الشعوب إلى حوار بين حضاراتها في الوقت الراهن، هذا التسارع المذهل في تقانة الاتصال الذي غدا معه الكون من تناهي الصغر، بحيث لم يعد ثمة مفر من الاحتكاك الحضاري في أضيق النطاقات.

وثاني تلك الأسباب يمليه فشل المؤسسات الدولية القائمة في احلال السلام والأمن الدوليين محل الحروب الاقليمية الناشبة اليوم.

وثالث تلك الأسباب يتأتى من المنهج الفكري الغربي الذي راح يسوغ السلوك الصراعي انطلاقاً من الافتتان بالسطوة الغربية في ميادين آلة الحرب والتكنولوجيا.

ورابع الأسباب يكمن في المعاناة التي مضت تطال حتى الدول المتقدمة، فيما تشير اليه تقارير التنمية من تفش للجرائم والمخدرات، وانهيار في أُسس الحماية البيئية الطبيعية، وازدياد في معدلات السكان، في ظل تناقص المكتشف من الموارد الكامنة وضآلة في حجم المساعدات الدولية مع ارتفاع في معدل الاصابة بالأمراض الفتاكة.

إن حالة كهذه تشير بأصابع الاتهام المباشر إلى الحضارة الغربية بوصفها المنتج الأساس لثقافة العصر وكيميائه في ظل هيمنة عاتية فرضتها على الثقافات الأخرى عبر آلتها التقنية والاعلامية الضخمة، فلا هي أفادت من تجارب الآخرين وثقافتهم في مواجهة المعضلات العالمية المتزايدة، ولا هي تركت الآخرين يقدمون لذواتهم ما يستطيعون به الاصطلاح مع عصر بقيت مقاليده في أيد بعيدة عنهم، بسبب منطقي من حالة اللاتوازن التكنولوجي.

ولعل أبرز سمات النهج العدواني والتعالي ما ظهر بعد عصر النهضة، حيث اختفت لغة الحوار واستبدلت باجراءات تعسفية وقمعية وتهميشية واستنزافية وتغريبية ضد الآخر وحضاراته، حتى يعيش التبعية المطلقة بعد أن يتخلى عن جميع ذاتياته.

وقد نظر الغرب لسياساته العدوانية بعد انتهاء الحرب الباردة في كتابات مفكريه التي نادت بنظرية نهاية التاريخ THE END OF HISTORY، وخلاصتها أن الحضارة الديمقراطية الغربية تمثل خلاصة الفكر الانساني، وأن لا مثيل لنظامها السياسي، وأنها استطاعت هزيمة النظم التي حاولت مقاومتها. وصور بعض المفكرين الغربيين أن النزاعات السياسية والصراعات بين الحضارات هي الأساس، إذ إن الخطوط الفاصلة بين الحضارات ستكون خطوط المعركة، أي أن العلاقة بين الحضارات علاقة تصادم، مما يجعل الغرب أمام مسؤولية خطيرة وخصوصاً العدو الحقيقي المتمثل في الحضارات الأخرى لا سيما الاسلامية، وأصبحت اوروبا وامريكا بهذه المفاهيم تعيش هاجس الصدام.

إلا أن المفيد قبل التحدث عن منطلقات الحوار الاشارة إلى أن الغرب – من جانبه – مضى يسرب رؤيته في التطور الانساني البشري بوصفه "عولمة" GLOBALIZATION تتألف منطوقاتها جميعاً من رؤية أحادية تستهدف التأثير الكلي في الثقافات الأخرى بما جعل منها هوامش دائرة في الفلك الغربي.

ففي المجال السياسي، تشيع الرؤية الغربية مفهوماً أحادياً لحقوق الانسان كما وسمها تطور التاريخ السياسي الاوروبي، تظلله افتراضات ثقافية وتاريخية غربية تلغي كل خصوصيات وثقافات حضارية أخرى، ظلت تمنح الانسان خير ما عندها من روافد الأخلاق والمعتقدات ضمن سياج من الحقوق والواجبات المعتبرة.

وفي المجال الاقتصادي، غدا جلياً أن الغرب لم يعد يحتمل بديلاً للفكرة الاقتصادية الرأسمالية، باعتبارها المدى الفكري الاقتصادي المسموح فيه بالمراوحة للنشاط البشري، ولتكون – من ثم – مؤسسات التمويل الغربية (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية) هي الممول النهائي لهذا النشاط.

وكنتيجة حتمية يجيء دور منظمة التجارة الدولية لتطبيق العولمة، لتكون المتحكم الأشمل في حركة النشاط التجاري بما يضمن لفلسفة اقتصاد العولمة صون مسارها احادي الاتجاه.

أما في المجال الثقافي، وهو أشد مجالات العولمة خطراً – فإن الآلة الاعلامية الغربية تمضي – دون هوادة – إلى ترسيخ وهم الثقافة الغالبة، لتتمحور دلالاتها وأفكارها في النفوس وتعصف بالأذهان، فتدفعها الحيرة أولاً إلى التشكيك في ثقافتها الأصلية ثم – في خطوة ثانية – لا تجد فكاكاً من تبني مظاهر ثقافة الغرب، مأكلاً ومشرباً وملبساً وسلوكاً استهلاكياً واختياراً معرفياً ورفاهياً.

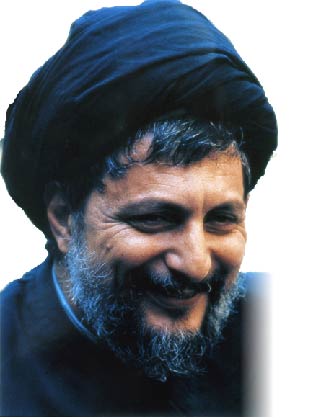

في الحضارة الاسلامية: اسمحوا لي هنا أن أستعين ببعض التعريفات التي وضعها المفكر الاسلامي ومؤسس مشروع المقاومة في لبنان والشخصية التي حولت الحرمان من حالة إلى حركة وأقصد بالطبع الإمام السيد موسى الصدر.

فالإسلام عند إمامنا يحترم حياة الانسان ﴿من قتل نفساً بغير نفس أو فسادٍ في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً﴾ [المائدة، 32].

ويشمل قتل النفس حسب التعاليم الاسلامية قتل الجنين، فلا انتحار في الاسلام ﴿ولا تقتلوا انفسكم، ان الله كان بكم رحيماً ﴾ [النساء،29].

الحرية وعدم الغاء الآخرين والمعاصرة، الحداثة (الانسان المكلف حر لأنه مسؤول). لكن هذه الحرية ليست مطلقة لأنها أيضاً مسؤولة. لله أوامره ونواهيه وهذه قيود.

وللآخرين حضور، ولهم حقوق كل حسب استعداده وطاقته.

فالانسان لا يلغي الآخر أياً كان موقفه الديني والسياسي والاجتماعي. فالاسلام يعطيك كل الانفتاح في كل حركة من الرسالات. فالله تعالى عندما أرسل الرسالات لم يرسلها من أجل ان تقولب الانسان وتجمده، ولكنه أرسلها لتفتح له آفاقاً أرحب، حيث يتجاوز الكون فيها إلى الله، وإلى آفاق الغيب، وإلى الانسان.

ومن هنا رأى إمامنا أن الحوار في الاسلام لا يزال يسبق كل مناهج الحوار لأنها تُدخل الذاتية في الحوار، اما المنهج الاسلامي فقد أبعد كل شيء ذاتي في الحوار، وبقي الحوار موضوعياً يفرض نفسه، وأراد لك أن تبحث عن مواطن قبل أن تبدأ الحوار بمعنى أنه لا يجوز الغاء الآخر لأن لهذا الآخر حضوره، وإن كان مخطئاً فليس إلا الحوار الموضوعي المقنع.

لقد وجد الإمام الصدر في الحوار أسلوباً راقياً في العلاقات ما بين جملة معتقدات، وإن تباينت، وأديان وإن اختلفت، وأفكار وإن تنوعت. كان يرى أن الهدف من الحوار ليس استجلاب طرف محاور إلى معتقدات الطرف الآخر، ولا عملية الغاء لكل ثوابته، ولكن هذه الثوابت لا تتعارض بالمطلق بل بينها ملتقيات يمكن أن تنتهي بالناس إلى التفاهم والتوحيد بواسطة الحوار الموضوعي لا الذاتي.

من هنا كان يقول: تعالوا لنجعل من الدين انسانية، ومن الانسانية ديناً. أنا لست ضد اليسار ولكنني ضد الالحاد، لأن اليسار اذا وصفناه بقوى التغيير فإنني أعتبر نفسي أحد أركانه فالايمان ليس تجريدياً بل يحدد معالم شخصية الانسان وسلوكه مرحلياً واستراتيجياً.

ويقول منفتحاً: إن تعدد الطوائف إذا كان يشكل عازلاً، أو ضعفاً أو خطراً، فإن تعدد الطوائف إذا أدى في النهاية إلى تبادل المعارف والتجارب والحضارات ومن ذلك ينتهي إلى قوة الوطن، إن الخطر ليس في تعدد الطوائف بل في تحول تعدد الطوائف إلى السلبية. والطائفية ليست مبدأ مشكوراً في الأديان لأن الأديان لا تدعو إلى السلبية. ويقول: "رأسمال لبنان انسانه، تعالوا نلتقي قبل أن تسد العقول الواعية والقلوب المفتوحة قبل أن تنسحب الايادي الممدودة".

"إن التعايش الاسلامي – المسيحي ثروة يجب التمسك بها وإن السلام لقاء محتوم بين المسلمين والمسيحيين لأن ديانتهما في الوسائل والغايات السلام. فاذا سقطت تجربة لبنان أظلمت الحضارة الانسانية".

في الانسان والمجتمع الاسلامي: اسمحوا لي هنا أيضاً أن استعين ببعض أدبيات الامام السيد موسى الصدر حيث يقول: "إن من أسباب التراجع فقد الانسان لمجتمعه الذي يصونه عن الانحراف والذي يوفر له الفرص المتكافئة وهذا أدى الى تداعيات خطيرة في السلوك والممارسة واستطراداً النتائج".

فالعلاقة بين الحاكم والشعب حكمها: عدم المبالاة الطبقية وعدم انفاق الزكاة (التكافل)، العنصرية، الشخصانية، الشعور بالفوقية والتمايز وتصنيف الناس ... الخ بما هو مخالف للشرع.

إن المطلوب علاج هذه المشكلة لأنه سلوك السبيل الذي يوصل الى المجتمع الاسلامي ويتطلب الغاء تلك الظواهر.

القياس ذاته بالنسبة لتلاقي الحضارات حيث أن سماحته يؤكد أن موقع الانسان واحد في كل الديانات وما ينطبق على سلوك الانسان المسلم ينطبق على سلوك الانسان في المسيحية.

إن هذه المسيرة الصدرية تؤكد أن حضارتنا الاسلامية تولي منزلة عليا للعقل والعلم والحرية ومؤهلة لتلعب دوراً في الحوار بين الحضارات, وهي التي تدعو البشرية للتعاون والتفاهم: ﴿يا أيها الناس إنّا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم﴾ [الحجرات،13] هذه هي رسالة الحضارة .

- اذن الحوار الذي نريده بين الحضارات، حوار يحول دون استمرار الحضارات في النظر الى بعضها من خلال مرآة مكسورة .

- حوار يقوم على الايمان بوحدة الأصل البشري، وعلى مبدأ التعارف والتسامح في مواجهة العنصرية ونفي الآخرين.

- حوار يؤكد على المشترك الايجابي بين الحضارات، والحوار لا بد أن ينطلق من استعداد كل حضارة لفهم الأخرى وتجنب اصدار أحكام مسبقة عليها، والاتفاق على إعادة صياغة صورة الآخر في إطار من التسامح، والرغبة المشتركة في بلورة قيم انسانية، لإحداث التفاعل الحضاري وقد تساعد في ذلك معطيات المجتمع الدولي الجديد القائم على انتاج المعلومات وتداولها بشكل سريع وميسور وواسع يتجاوز الحدود الجغرافية للدول وللحضارات وللثقافات.

قضايا الحوار:

إن الاتفاق على وجود قضايا محددة ترسم مناطق الاختلاف تعد المنطلق الأول لنجاح الحوار. ولعله من الوضوح بمكان أن الصراع الحضاري الدائر في شتى أقاليم المنظومة الدولية هو صراع تستثيره معضلات تستفحل – حيناً – حتى تبلغ حد المجابهة الحربية، وتخفت حيناً آخر، حتى لا تكاد تتعدى حدود التصريحات.

ويمكننا هنا حصر قضايا الحوار/ الخلاف الحضاري في خمس قضايا رئيسية تتمثل في:

1- حقوق الانسان.

2- الديمقراطية.

3- المسألة الدينية.

4- الاقتصاد الدولي.

5- ثقافة النوع.

مقتضيات الحوار:

إن هذه القضايا الخمس في إطار الحوار، لتستدعي درجة عالية من الشفافية تجعل من الثقافات مداراً لمفهوم التثاقف لا الانكفاء على الثقافة الذاتية، وما ذاك إلا لمنطق أصيل يقول بأن كل ثقافة – عبر الزمان – لا بد أن تحتوي على ما يمكن للبشرية أن تفيد منه علماً أو فناً أو فلسفة وليرسم ذلك كله اطاراً حقيقياً يشيع الرؤية العالمية لا المتعولمة.

وإن تفصيل هذه القضايا ليقود الى جملة من الحقائق التي يجمل الاعتناء بمسلماتها في إدارة حوار مثمر مع الآخرين، وتتجلى تلك الحقائق فيما يلي:

أولاً: ضرورة تبني الروح العلمي المنهجي في تصدينا للآخرين.

ثانياً: وجوب الالتزام بروح الفريق في متعلقات الحوار ( رؤية – اعداداً وتقديماً ) التزاماً يفضي الى الاتساق، الذي هو الشرط الأرفع لنجاح عرض أية قضية .

ثالثاً: تفاني المثقفين والمفكرين في الدول الاسلامية من أجل ترسيخ مفاهيم الحرية والممارسة الشورية ومحاربة أنماط التخلف، تمهيداً للحوار مع الغير لأن فاقد الشيء – حقاً – لا يعطيه.

رابعاً: ألا يكون عدم المقدرة على تطبيق كثير من الرؤى الحضارية الاسلامية مدعاة للنكوص عنها والقنوط من تجليها. ففي مقام الحوار الحضاري، يكفي – في الحدود الدنيا – الكشف عن المكنونات الفكرية ، فرب مبلغ أوعى من سامع، وإن تطبيق كثير من تلك الرؤى – الرؤية الاقتصادية مثلاً – رهين بالجدية في محاولات الخطأ والصواب، حتى تتكامل الأجواء الملائمة.

خامساً: الضغط على المنظمات ومؤسسات الرأي في العالم الاسلامي للاهتمام بالجانب الثقافي، وافراد ميزانيات يستطيع بها المهتمون تأكيد القيمة الثقافية لأي توجه في امداد حياتنا: اجتماعياً كان أو اقتصادياً أو سياسياً.

آملاً ان تكون مساهمتي اغناء للقصد من هذا الملتقى.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.