باسمه تعالى

ابتداءً، أشكر الهيئة المنظمة لمؤتمر (كلمة سواء) لاختياري لمنبرها، وتكليفي بمعالجة موضوع مشوق لي.

وأشكرها لاختيار الدكتورة لور مغيزل لترأس هذه الجلسة، وقد يكون هذا الاختيار بشفافية حدس لامس محبتي وتقديري لفقيد العلم والدكتور جوزيف مغيزل ولأسرته من زوجة وأولاد، وقد تحاضنوا الفكر والعلم.

واسمحوا لي بإبداء تقديري لطروحات زميل الجلسة الأب مشير عون، وفي ثناياها ما يقرب زوايا النظر مع الإمام السيد موسى الصدر، في جوانب من الحكمة العملية.

سيداتي وسادتي

رغبت إلي الهيئة العلمية لهذا المؤتمر أن أتحدث عن الوجه العملي في إدارة الإمام السيد موسى الصدر للكلمة السواء مع الأطراف الدينية والمذهبية والعلمانية في لبنان، فأبحرت في لججه، استطلع محاضراته وخطبه ودروسه وتفسيره للقرآن الكريم وإذا هي كلها مما يمكث في الأرض، بالإضافة إلى الزواهي من الألوان، وإلى النضار في المجتنى، دونها ما توصف به جمالات أعماق البحار.

وقبل أن أعرض ما قال، يجدر بي أن أتحدث عمّن قال، وليس إكساباً للقول مهابة القائلوهو من هو في وجدان الأمة، بل لملامسة المكتسبات التراثية، والتكوٌّن الذهني، وقدرة إمامنا المغيب على وضعها في حياة الناس اليومية.

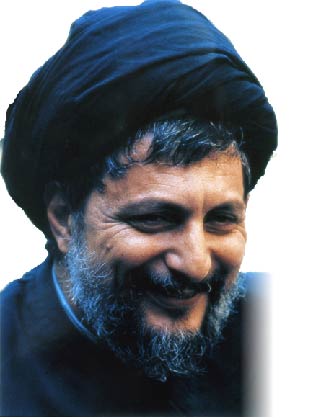

الإمام السيد موسى الصدر سليل سادة في الُفتيا والأحكام الشرعية، من قبل الأب والأم، متحدرة، دون انقطاع، من الإمام موسى بن جعفر الكاظم وآبائه صلوات الله وسلامه عليهم.

عَذُب ورِدُهُ وصفا، في بيته والحوزة العلمية في قم، من عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراً، فتملكته طاقة الفعل وقدرات التفعيل، فمنذ أن زقه أخوه الأكبر وأبوه العلمَ إلى أن استقام عوده، ومكن جناحه، وهو يأخذ عن الكبار جهاداً واجتهاداً، ممن تساوى عندهم استنباط الأحكام الشرعية مع استنهاض الأمة لإدارة شؤونها، فتساوق المعاش والمعاد.

تابع مجرى منهله، فنعم بغزارة منبعه في أرض الغريّ، إذ ولج بابا من أبواب علي، وفي النجف لا اكتفاء لمستزيد.

كان واحداً من عشرة مميّزين في جيله (1) ، استثاروا دهش مراقبي مسار الحوزة في قم، وكان أحد اثنين برزا بين المميزين الذين اختار غالبيتهم السوُّح العامة لمعركة النهوض ومواجهة الغرب، والعاملين على التغريب سياسيا وثقافياً واجتماعياً، دون تفريق بين من بيده سلطة القمع أو بيده سلطة الإيديولوجيا.

وما اختلفت أجواء النجف عن أجواء قم، فالصهلات الشموس واحدة، تواجهها رياح سموم موحدة، فاستزاد عزيمة للمواجهة كما استزاد علماً، وراكم أفكاراً وثقافات فَصحَّت عزيمته، والمتمايز لا يختار إلاَّ السبل المتمايزة، فإن كان طريقه يوصله إلى مرجعية مرموقة يشترك في نمطيتها آخرون، فإن الطريق موصلة أيضاً إلى ميادين لها إيقاعها وإيقاظها، فاختار منها ما يسميه الفلاسفة والعرفاء والأخلاقيون بالحكمة العلمية.

طريق الحكمة

والحكمة، نظرية وعملية، يُعرِّفها ابن سينا بالقول أنها: (استكمال النفس الإنسانية بتصور الأمور والتصديق بالحقائق النظرية والعملية على قدر الطاقة البشرية) (2).

وعن الكاشي السمرقندي (3) : (الحكمة هي العلم بحقائق الأشياء وأوصافها وخواصها وأحكامها على ما هي عليه، وارتباط الأسباب بالمسببات، وأسرار انضباط نظام الموجودات والعمل بمقتضاه ﴿ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً﴾ ]البقرة: 269[.

وعلم الحكمة أول قاعدة للأسس التي على العبد أن يلتزم بها للوصول إلى علم الخواطر والمشاهدات والمكاشفات الخاصة بالصوفية، فيعتبر المتصوف محمد بن اسحاق الكلاباذي أن علم الحكمة أول ما يلزم العبد، حيث يقوم على أساس علم آفاق النفس ومعرفتها ورياضتها وتهذيب أخلاقها، ومكائد العدو، وفتنة الدنيا وسبيل الاحتراز منها (4) .

ولأنها (العلم بحقائق الأشياء على ما هي عليه، والعمل بمقتضاه، فقد انقسمت إلى العملية والعلمية)، كما نقل الجرجاني (5) . ويوجز إبن سينا الحدود العامة للقسمين بقوله: (والحكمة المتعلقة بالأمور التي إلينا أن نعلمها وليس إلينا أن نعملها تسمى حكمة نظرية (علمية) والحكمة المتعلقة بالأمور العملية التي إلينا أن نعلمها ونعملها تسمى حكمة عملية) (6).

وما يهمنا في بحثنا هو هذا الجانب لأنه يناسق بين العلم فيه والعمل به، ويقسم إلى ثلاثة أقسام:

أ- حكمة مدنية: فائدتها أن تُعلَم كيفية المشاركة التي تقع فيها بين أشخاص الناس، ليتعاونوا على مصالح الأبدان ومصالح بقاء نوع الإنسان.

ب- حكمة منزلية: فائدتها أن تُعلَم المشاركة التي ينبغي أن تكون بين أهل منزل واحد لتنتظم به المصلحة المنزلية.

جـ- حكمة خلقية: فائدتها أن تعلم الفضائل وكيفية اقتنائها لتزكو بها النفس، وتُعلَم الرذائل وكيفية توقّيها لتتطهر عنها النفس.

ويبين إبن سينا تقسيمه هذا بأن (مبدأ هذه الثلاثة مستفاد من جهة الشريعة الإلهية، وكمالات حدودها تستبين بالشريعة الإلهية، وتتصرف فيها بعد ذلك القوة النظرية من البشر بمعرفة القوانين العملية منهم، وباستعمال تلك القوانين في الجزئيات) (7).

ويستخلص الدكتور علي زيعور من تعاريف السابقين فيقول: "الحكمة العملية هي التنظيم المحكم للعلائق التي تقوم بين مكونات الفرد. وداخل أعضاء الأسرة، وفيما بين الأفراد وداخل فئاتهم، وفيما بينهم وبين السلطة، وفيما بين الدول وبعضها بعضاً".

وأن "مباحث الحكمة تهتم بالتطورات المثالية للفرد وللأسرة وللعلائق الاجتماعية، وللدول في علاقاتها المتبادلة ونظرتها للبشرية".

وما دام مبدأ الحكمة العملية مستفاد من الشريعة، فمن البديهي أن تتسم، اجتماعياً وأخلاقياً وسياسياً، بالمثالية وبزوغ الروحاني في التجارب، فكان الإغناء المستمر للمثل والقيم هو المميز لتلك الحكمة. كما أنه من البديهي أيضاً أن تؤدي الحكمة العملية لأن: (تعطي وحدة وديمومة وانسجاماً للذات الإنسانية، إذ تلوّن الحكمة بطابعها طرائق النظر والمعيار والتدبير، وتقود الفعل والعلائق والقيم). كما أنها (تحرض على الخير وتدعو إلى القيم الرفيعة، تمنع الانفلات، وتخضع الميول التحتية لمقصد رفيع، يدهش إلحاحها على التوحيد والضم والتأليب في الفرد وفي العلائق وفي الحلقات الاجتماعية، وفي الحياتين، أو عالمي الغيب والشهادة) (8) .

طبيعة مثل هذا التوجه تنتج استقلالية نسبية عن السلطة، والتصاقاً بالجماهير يدفعها للاقتحام مع السعي التراثي للتحرر الفكري والسياسي والاجتماعي، بما تنتجه من مفردات كشف للتوجه المستقبلي، إذ إن من وظائف الحكمة قيادة البحث العملي باتجاه مصلحة الإنسان والمجتمع والطبيعة.

الحديث عن الحكمة يتسع لمزيد يتناول الأبعاد التربوية والتعبوية، ويفتح آفاقاً للمقارنة بين الفقه والفلسفة الاسلامية والعرفان والتصوف. لإبراز الخط الرفيع الذي يمنح خصوصية لكل منها، وإن انطلقت من مبادئ عامة واحدة، ولو كنا نرمي إلى التجوال في آفاق الفكر الصدري والممارسات، لتعرضنا للأمر لنتبين المنهج الذي اتبعه الإمام الصدر في مسيرته الجهادية وهو الفقيه المتسلط على أزمة الفلسفة، والمتدرج في المقامات العرفانية، وكان سقاؤه النظري منها، وسار في مسالكها، مبعداً عن نفسه الاستغراق بالمباحث النظرية ليتفرغ لحركة فاعلة ناشطة، متوسلاً الإرشاد والواجبات وآداب الأخلاق والمهام الوعظية، قائماً على نظر في الوجود والكمال، مثالي المنحى، تعليمي القصد مفتوح على المطلق، آمراً بالمعروف ناهٍ عن المنكر، مهيباً بالناس لإصلاح الخلل وتنظيم الأحوال والمآل.

منهج خاص

ولو أراد لاتخذ لنفسه عنواناً أو أكثر من عناوين الشهرة المتداولة: فقيه، أصولي، مفكر، فيلسوف، عارف، متصوف، محدِّث، مفسِّر، أديب، شاعر ... وهو مالك لمفاتيحها، راجح في ميادينها، متسلط عليها، بحيث لو أراد أياً منها لبرز مجدِّداً ومطوِّراً ومصلحاً، كما يراه زملاؤه، ولكنه آثر أن يبذل جهده بإعادة تشكيل المجتمع، وربما بأسلوب ومنهجية عرفانيين.

كان كل همه خلق جيل قوي له شخصية مؤثرة في محيطه وفي العالم الإسلامي، فلذلك توجه إلى التهذيب الخلقي والروحي والجسدي والعقلي للفرد وللجماعة، مركزاً على الاهتمام باندماج الفرد مع الجماعة, والجماعة مع أخريات بتحرر كامل من عبوديات الأرض بالخضوع الكامل لعبودية السماء، وبإيجاد رابطة وثيقة للإنسان في كل مكان، على تفهم للانتماءات القائمة.

وإننا ندرك أبعاد مراميه من خياره لأحد المنهجين السائدين في حوزات العلم الديني، حيث نجد منهجاً يعتمد بشكل مهم ورئيسي على العقل والتفكير المنطقي والفلسفي، ويعطيه حصة مهمة في الاستنتاج والوصول إلى الحقائق. ونجد منهجاً آخر يحاول أن يهمش هذا الجانب في حياة الإنسان معتمداً على النصوص وحدها، وقد عرف تاريخ البحث العلمي مدارس أهل الرأي وأهل الحديث، ومدارس الإخباريين والأصوليين.. وغيرها.

ومن داخل المنهج الأول المبني على إعمال العقل والتفكير في الأمور العقيدية، وبالخصوص مرحلة التوحيد، نجد من يعتبر ان هذا الإعمال لا يكفي للوصول، بل لا بد أن (يتم عبر القلب والمجاهدة والسير والسلوك وتصفية النفس وتهذيبها) (9).

كما أننا من داخل المنهج ذاته نقرأ دعوة لخروج الإجتهاد من الإطار النظري إلى ما يناسب مقتضيات الزمان والمكان: (إن إحدى القضايا، المهمة جداً في عالم اليوم المليء بالفتن، هو دور الزمان والمكان في مسألة الاجتهاد، وطريقة اتخاذ القرارات). ويجتذبنا الإمام الخميني لمتابعته: (إذا لم يكن لعلماء الدين حضور فاعل في جميع القضايا والحوادث، فليس باستطاعتهم أن يدركوا أن الاجتهاد اللفظي غير كاف لإدارة المجتمع) فلذلك يشترط أن (لا بد للحوزات وعلماء الدين أن يتحكموا دائماً بحركة الفكر وحاجة المجتمع المستقبلية، وأن يستبقوا الأحداث دائماً، ويقيموا متأهبين للرد على هذه الأحداث الرد المناسب) (10).

ومن يسير مع هذه النصوص في مراميها، يصل إلى فهم المنحى الذي بنى عليه تلاميذ الإمام الخميني، ومنهم الإمام الصدر، هذا المنحى الذي لا يكتفي فيه بإصدار الحكم والوقوف عند ممارسته، بل على الإنسان أن يتعدى مرحلة التنفيذ إلى مرحلة التصفية والتهذيب بالمجاهدة والسير والسلوك.

هذه الحركة الفكرية التي عاشها الإمام السيد موسى الصدر في سيرة الفقهي والفلسفي والعرفاني، إلى جانب دراسته الاقتصاد حسب المناهج الجامعية الحديثة، قد نأت به عما تؤهله إمكاناته في المواقع المتعارف عليها في بيئته من مرجعية أو أستاذية أو تأليفية أو بحثية، وكلها تنحصر بالجانب النظري، وإن كان يتمنى أن يتفرغ للكتابة بعد أن ينهي تجربته في المجال العملي، ليقدم نظرية مبنية على واقع تجريبي ومستلة من واقع حياة الناس ومدار حركتهم وأفق نشاطهم العقلي. وبهذا يحدث نمطاً جديداً في البناء النظري، إذ ينسل من النظرية – التراث مادة نسيجه ليضمه إلى نسج تراثه، فيغني الثقافة بتراكم حيّ.

كان منبره يجمع بين الخطاب الجماهيري المباشر والسلاسة والبساطة وبين المضامين الفقهية أو الفلسفية أو العرفانية، مغلفة أحياناً بحقائق علمية حديثة، أو بتجارب من حياة الناس، آخذاً مستمعيه في كل هذا إلى الآيات البينات، فتطمئن القلوب.

من أبرز نقاط اختيار الإمام الصدر للأسلوب العملي في التعاطي بالشأن العام، كان الخروج إلى مقتضيات الزمان والمكان، ولم يكن تقليدياً في هذا الخروج. إذ يقف عند الآتي من اهتمامات الناس، بل عمل على استباق الأحداث بالرد المناسب في أن يربي جيلاً مستقبلياً حقيقياً، بعيداً عن حاضر محكوم بتتابع الآنيات.

وفرق بين جيل يغرق حاضره بسلبيات ماضيه، وبين جيل يزهر حاضره بنواضر ماضيه مؤسساً لمستقبله، لذلك خاطب الزمان على ضيق المكان، وبلغة أهل الزمان وضمن حدود المكان، على أمل أن يتلقفها أهل الزمان الآتي في المكان الأرحب. دون أن يقطع الصلة مع الجيل القائم الذي هفا إليه بحرارة أخذ وامتلاك قدرة. وهذا شأن القيادة، وبالخصوص إذا توفّرت على تلبية حاجات مجتمعها، وتخلصه من شوائب آنياته، دون أن تنشد هي إلى التناقضات القائمة بين الفئات، أو تجتذب إلى طرف.

لقد امتازت قيادة الإمام الصدر بأسلوب فريد اتبعه، وهو أن يضع حلولا، في ظاهرها ليست من نسيج العقد المواجهة، وفي التأمل نلقيه قد نسل من الآتي حلاً يتدثر به الآن، ويقطع الطريق على ما قد يكون.

وهذا شأن من دخل إلى أعماق ذاته، وتحرر من قيود يومياته، فصفا واستصفى، وما التغيير في الكون إلا من داخل الإنسان، من تحويل الفكر والجسد إلى أمواج تسبح في الفضاء بكثير من التركيز الداخلي، فيشحن بطاقة قادرة على صنع الأفضل.

وحدة الكون ... والبشر

وما يوقفنا في رحلة الإبحار في أفكاره، ما في مضامينها وفي ثنايا طروحاته من إعداد لتشكيل ذهني في الإنسانية، ولإنسان شفافي المشاعر تجاه الآخر، وذلك بالتركيز على الاستنهاض الروحي عند كل فرد. دون أن يهمل كشف الزيف المتلبس بالحضارة، وبالذات الحضارة الغربية التي يجردها من الادعاء بأنها بنت الثقافة المسيحية.

ويشتد في الكشف عند ازدياد انعكاسات التطور التكنولوجي على شعوب العالم الثالث، المنبهرة بالسحر التقني الذي يجذبها إلى التبعية، مما يسهل وسائل إحكام القبضة الاستعمارية تثبيتاً لنهج الاستلاب، مدعمة بما في النتاج التقني من مفاجآت علمية، وتسارع مذهل حطم المسافات بين حواضر العالم الأرضي وربطه بعالم الكواكب والفضاء.

هذا التسارع قرب إلى الاذهان فكرة وحدة الكون، مما قرّب إلينا فكرة وحدة كوكبنا الأرضي، ليس سياسياً أو جغرافياً فحسب، بل ثقافياً أو معرفياً، ولهذا لم يعد غريباً أن نلتقي مع من هم في أقصى المعمورة، فنجدهم يدركون من أين نأتي، ولو معرفة عامة على الأقل.

هذه نتائج ايجابية، لا شك، كما أنها من محورية أدبيات الإمام الصدر، ففي غالبيتها يركز على وحدة الكون، ويبرز ما فيه من مسخرات للإنسان. إن كان في العوالم الخارجية، أو في عالمنا الأرضي، وقدرة الإنسان على الاستفادة من هذا التسخير مستشهداً بالقول:

أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر

ولكن ما هو سلبي، ومغرق في السلبية، هو أن ترتقي التكنولوجيا لتداعب النجوم بالدوران حولها، وتقيم ضيافة على سطح القمر، ولكنها تحتكر لنفسها الترقي، فلا تدع مجالاً للطاقات الفكرية أن تسهم في العلوم الإنسانية، وإن تخلف علم عن مواكبة العلوم الأخرى، فانعكاسه السلبي ينال من المجتمع ويصاب بخلل ما، أما المصيبة الكبرى أن تتأثر عملية بناء الإنسان المدبر للكون، وتجمد طاقاته الفاعلة، بحصر مداره الفكري في مختبرات التكنولوجيا بغرض السيطرة على الأرض وما فيها، وجذب حركة الأفلاك إلى دائرة غرفة عمليات، حتى الإنسان، ومليارات البشر يتحولون إلى أدوات مخبرية، بحيث بتنا نخشى أن تكون الهياكل المعدنية التي نشاهدها من خلال الشاشات، والمسماة بالإنسان الآلي، ما هي سوى الصورة المستقبلية للإنسان الفعلي، يفرغ من قدراته الفكرية، ويشكل للتفاعل بالإيحاءات، ويتحرك بالإشارات، كما هي الحالة التي نشاهدها في برمجة الإنسان الآلي المعدني.

مثل هذا التصور لمستقبل الشعوب والقوى، وحصر الإبداعات بمجموعة محدودة من عباقرة، هم أيضاً نتاج المخطط نفسه الذي يرسم بني البشر أناساً آليين.

مثل هذا التصور، أو التخوف، نلحظه في ثنايا أدبيات الإمام السيد موسى الصدر، وكأنه يشير إلينا، وإلى كل الذين أتقنوا فهم الإشارات بأننا مقبلون على عصر الصراع بين قوى الدمار العالمية وقوة العقل البشري، المدافع عن لمحات الإنسانية العالمية، وإن التسابق لتوفير وتخزين أسلحة الحرب وأدواتها لا يحول دونها سوى فكر السلام.

وأبرز ما يمكن ان نستفيده من الجانب النظري للإمام الصدر بهذا الخصوص هو تركيز أدبياته، وبشكل محوري كما ذكرنا، هو خلق الإنسان وتمييزه بالعقل الحر، وبتسخير جميع مخلوقات الله من شجر وحجر، وماء وسماء، وحيوان ونبات، تسخير هذه المخلوقات وكل من في الكون، ومنها الأفلاك، ليُعمِل الإنسان عقله لاكتشاف أسرارها وكوامنها، كما يحدث فعلاً، على أن تكون الاكتشافات لتفعيلها وطرح النتاج بين أيدي الناس واستخدامها لمصالحه وغاياته، وليس لتسخيره واستخدامه والهيمنة عليه.

النظام العالمي الجديد، قد يكون صيغة من صيغ تطوير أداء الفكر البشري وليس لسيطرة قوى الدمار، كما لا يمكن أن يختصر العقل البشري ليحصر في بضع عشرات من الناس، ويتحول المليارات من بني البشرية إلى دواب تسعى، تستهلك ما لا تدركه، كمثل حمار يحمل أسفاراً.

قد أجيز لنفسي أن أخرج بنتيجة لما ترمي إليه أدبيات الإمام الصدر، بأنها إعداد لقاعدة أو لمستقبل تلغى فيه الصراعات على أسلحة الدمار وانتاجها بين القوى، لتدخل في صراع بين قوتين عظيمتين: قوة العقل التدميري، وقوة العقل الباني، فيأخذ الصراع التاريخي بين الخير والشر منحى جديداً بعيداً عن أطره الفردية، ومناطقه المحدودة، ليكون صراعاً عالمياً تغرز فيه مجموعة دعاة التكنولوجيا مقابل مجموعة الدفاع عن العلوم الإنسانية باعتبارها الحافظة للنقاء البشري.

أما الخط الذي نرى أنه رسمه في هذا الاتجاه، اتجاه بناء الإنسان المفكر الباحث المطلق عقله في الآفاق، الكاشف الحجب انتقالاً بإيمانه إلى اليقين، فالتكنولوجيا تأتي في عداد ما يكشف عنه الحجاب.

رسم خطاً لمثل هذا الإنسان في ثلاثية استقاها من القرآن الكريم: ﴿قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين * يهدي به الله من اتبّع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم﴾ ]المائدة: 15- 16[.

فيعتبر أن هذه الآية (تضع أمام الإنسان صورة الرسالة الإلهية التي حملها الأنبياء، وفي أوصاف تتكرر مع كل نبي، ومع كل رسالة وهي: الهداية والنور والوضوح والكتاب والحكمة والتزكية، وعندما نقارن هذه الرسالة ومراحلها في الآيات الأخرى الموجهة إلى الإنسان، مع تصوير الخلق، نقترب من إدراك الهدف من الرسالة ومن إرسال الرسل) (11).

وبعد أن يوجز سماحته صورة القرآن المرسومة عن الخلق، بحيث نراه (وكأن الكون كله حياة وحركة وتناسق وتناغم مع الأدوار، ووحدة في الجوهر وفي الهدف).

وفي مقارنة هذه الصورة مع الصورة المقترحة للإنسان الذي يصبح – في حال تطبيقها – (منسجماً مع الكون ناجحاً، ويخرج عن الغربة وعن الفشل في حياته)، باتباعه سبل الكمال والسعادة في ثلاثية مرحلية السير كما رآها في الآية الكريمة، ومراحل السير هي:

1- الإهتداء إلى سبل السلام.

2- الخروج من الظلمات إلى النور.

3- الهداية إلى الصراط المستقيم

ومن خلال التفسير نراه يأخذ بهذه التراتبية في المراحل دون تقديم أو تأجير في إلزامية الوقوف عند مرحلة ثم الانتقال إلى أخرى، كما هو شأن التنقل في المقامات عند المتصوفة، أثناء سير وسلوك المريدين، ولهذا تدرج في التفسير: (فالسلام هو ضد الحرب والتصادم بين الإنسان ونفسه، وبينه وبين الناس والموجودات).

السلام هذا يتحقق عندما يمارس الإنسان دوره الطبيعي المتناسب والمنسق مع الأدوار الكونية الأخرى، حيث أن كل دور يكمل الأدوار الأخرى ويكتمل بها. وهذا التكامل المتبادل هو حقيقة السلام المطلوب، وسبله هي التعليمات الإلهية التي تقدم للإنسان بواسطة الأنبياء.

والسلام هذا، في الإنسان وفي المجتمع وفي الوجود، قاعدة للمرحلة الثانية من هدف الرسالة، وهي (الخروج من الظلمات إلى النور).

(من الظلمات بمختلف أنواعها من الجهل والمرض والتأخر والظلم والفقر، إلى النور بجميع إشعاعاته من: علم وصحة وتقدم وعدل وكفاية). وهنا نلاحظ أنه ذكر العلم والتقدم من إشعاعات النور، وقد ذكرها على سبيل المثال لا الحصر.

ويتابع: (إن السلام أساس لكل عمل اصلاحي، ولكل فكر سليم، فالنفس الحاقدة لا تقبل التقدم والكمال، والمجتمع المتناقض المتفسخ من الداخل لا يصلح لتنمية بذور التقدم).

إذا كان الحقد في مجتمع، صغر أم كبر، يحول دون التقدم والكمال، فكيف بنا إذا كان الحقد من نتاج في الحركة العقلية على نتاج آخر، أو إشعاع من النور على بقية الأشعة؟

السلام والخروج من الظلمات إلى النور، مرحلتان في سير الإنسان إلى الكمال والسعادة، وأخيراً يصل إلى المرحلة الثالثة من الهدف وهي الوصول إلى الصراط المستقيم فيقول: (وإذا لاحظنا أن التعاليم الدينية تؤكد في كلمة: إن ربي على صراط مستقيم، وندرك أبعاد هذا الصراط الذي هو أقرب وأدق طرق الكمال، وأكثر انسجاماً مع الوجود، ففي هذا الصراط تتجند طاقات الفرد والجماعة دون أن تهدر من الفرد أو الجماعة أية طاقة) وحسبنا هذا ليأخذ بنا التصور إلى الآماد البعيدة في طغيان جانب من الحركة العقلية على جوانب أخرى.

الحوار القرآني

بعد هذا التجوال العام والسريع الذي أوقفتنا أثناءه محطات نظر في مفاهيم عامة، ومنهجية عمل الإمام الصدر، بالمنحى العام، يجدر بنا أن نتقرب من موضوع اليوم ونتابع خصوصية في منهجه.

في أدبياته ينطلق من القرآن الكريم، فما عرض لفكرة إلا دعمها بآية، أو يشرع بالبحث من خلال آية، حتى أننا لا نجد فرقاً في البنية الأساسية لعمارة ما يقدم، بين ما يسمى محاضرة أو خطبة او كلمة، وبين ما اعتبر تفسيراً للقرآن الكريم، وإذا أجرى حواراً فما يخرج عن النمط القرآني.

وإن أردنا نلقي ظلاً على أسلوبه الحواري، فلن نجده خارج النمط القرآني، والقرآن الكريم لا يقتصر على الدعوة للحوار والمجادلة بالتي هي أحسن، بل تحتشد سوره بالأنماط العملية للحوار، تكتنفها الإشارات والرموز التي تجلل الحوار بالفرادة من المسارات والمسالك في دروب المقامات والمنازل الرفيعة، لمن يذكر نعمة الله عليه بما أنزل عليه من الكتاب والحكمة ﴿ومن يؤتَ الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً﴾ ]البقرة: 269[. والحكمة التي يؤتيها الله سبحانه، قد تتلوّن أساليبها ولكنها محددة الغرض ﴿قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه﴾ ]الزخرف: 63[.

الحوار القرآني لم يقتصر على محاولة الوصول إلى المشترك بين طرفين، أو محاولة الإقناع لطرف آخر في أمر من شؤون الدنيا، ولا يتسع مجالنا الآن لتصنيف أغراض الحوار القرآني، دون أن يمنع من إشارة عابرة، أولها أنه لقبول خلق جديد في الكون، مختلف عنه ومميز بالعقل، وليدخل عالم ما قبل الإنسان سيداً له ومسخراً إياه، وهو من غير مادته، كان الحوار الإلهي مع الملائكة ومن ثم إبليس، وبعدها مع آدم وزوجه.

وكل محاورة كان لها طابعها الخاص والمميز عن الأخرى، كما كانت لنتائجها خصوصية أيضاً وليست متشابهة، فقد بدأت بالإخبار بخلق الإنسان، واتخذ صياغة صادمة إذ سمي المخلوق بخليفة الله، وكان حوار انتهى بسجود الملائكة وتأبّي إبليس واختلاق مبدأ العنصرية، وعنصر التحدي، والموافقة الإلهية على الاختلاف بعد الطرد من المجتمع واللعنة إلى يوم الدين، بينما نتيجة الحوار مع آدم انتهى بالطرد مشفوعاً بالتوبة. فما هي المداليل للحوارات القائمة في بيئة واحدة ونتائج متباينة؟

حوار إبراهيم مع نفسه والإشارة القرآنية الرائعة إلى أن في داخل الإنسان (آخر)، لتعزز الإشارة لما ورد في القرآن الكريم بما بين الإنسان وما في الصدور، إن كانت النفس الأمارة بالسوء أو بما تسول النفس أو في الوسوسة وغيرها.

الحوار الإمتحان لإبراهيم وإسماعيل بموضوع ذبح اسماعيل، والحوار مع الوحي المتمثل بضيفي إبراهيم وغيرها من حوارات تعددت أطرافها وأغراضها ونتائجها مع إبراهيم.

ابتلاءات يوسف والحوارات التي جرت في قضاياه وأبرزها ما كان مع إمرأة العزيز، وهذا وإن كان بين طرفين ماديين في الظاهر، ولكن الباطن فيها هو حوار الحُسْن مع الشهوة، الحُسن الذي هو مركز استقطاب الشهوات الجنسية منها أو الكِبْر والغرور والتباهي، كيف يتحول هذا القطب الجاذب إلى قطب نافر، مع توفير الرغبة الجموح والشبق المشتهي، فيهبط العامل الثالث محاوراً بلا حوار ناطق، وإنما برؤية مخترقة أبعاداً، فينتصر الحُسْن على الشهوة، أو بالأحرى ينتصر الحسن على كل الأسباب الشهوية الكامنة فيه، ومن هنا ينتصر على ماضيه بامتلاك رؤية توصله إلى السلطة المطلقة ظاهراً، وإن كانت محكومة بالغفران واقعاً.

تتُّبعُنا لحوارات القصص القرآني، وغيرها من الحوارات تغذي رمزيتها أخيلتنا بالكثير من الإشارات إلى أبعاد وأبعاد، فحوار الوحي مع أم موسى، هو إقحام القدر في وسط الصراع المسيج بكل أسباب الاحتياط، وطيف امرأة عمران حوار الإحياء والخصب لقنوات اليأس والعقم، استتبع بحوار أكثر إعجازاً في أن تقلب الروحانية قانون المقاييس وأنماط الطبيعة في أعنف عملية خلق تجبه قوانين الإفراط المادي لبني إسرائيل، ويطول الوقوف، أو التعداد وأمثلة لها مداليلها المتباينة من حوار موسى مع ربه ومع فرعون، حوارات نوح، لوط، صالح، ثمود، ذي الكفل، ذي النون، يونس ... إلى آخر السلسلة الحوارية القرآنية، وفي كل منها حكاية، ولكل حكاية أغراض.

هذا المنهج انتهجه الإمام الصدر، فحاور المسيحيين دينياً، حاور السنة طائفياً، حاور الدروز فلسفياًَ وعرفانياً، حاور العلويين مذهبياً، حاور الطلاب والناشئة تطلعاً وأملاً، حاور المثقفين والحزبيين فكرياً، حاور الفلسطينيين ... السوريين ... العرب ... الثائرين ... السياسيين ... لم يترك فئة إجتماعية دون أن يتواصل معها، ولم يترك جماعة ذات علاقة ما بالشأن اللبناني، أو تساعد فيه إلا وأدخلها في جوّه الحواري للوصول إلى نتيجة في موضوع الحوار.

المناسبة التي نحن فيها لا تحتمل أن نقتطف من أدبيات الإمام الصدر أمثلة لما تعرضنا له، ولكن ما اخترناه لموضوع هذا المؤتمر فيه الدلالات الكافية، إذ يستشف منها وكأنه يخاطب الذات، وأن ليس في حواراته آخر في كل ما توجه به إلى الطوائف والمذاهب والمثقفين والحزبيين، إنما يرسم معالم لعمل يعني الجميع، ومفاهيم يمكن أن يتبانى عليها الجميع، ولذا جاز لنا أن نتساءل عن الآخر عند الإمام الصدر.

الوضع اللبناني الحالي، بما فيه من تعبئة نفسية تجعل القبول أو الرفض آحادي النظرة، ولكننا لا نستطيع أن نخرج من التأمل الايجابي بالنسبة لما يطرحه من وحدة الدين لواحدية المصدر، وهو الله سبحانه وتعالى، وإن تولى كل رسوم مهام أداء الرسالة بشرعة ومنهاج خاص به.

وأمام طرحه للوحدة الكونية، وقدرة الإنسان على التحكم بتدبيرها إلى جانب كروية الأرض حيث يتحد المبدأ بالمنتهى، أو يصعب علينا أن نحدد المبتدأ والمنتهى، بحيث نستطيع أن نقف عند أية نقطة ولنا أن ندعي بأنها هي المبتدأ، كما نستطيع أن ندعي في الوقت نفسه أنها المنتهى.

في مثل هذه الحالة تهتز عندنا فكرة الثقافة الخالصة النقية، وربما نعتبرها وهماً، بحيث نقف في حيرة أمام مقولة التعددية الثقافية، أو على الاقل، من إمكانية استمرار تعددية ثقافية في الزمن الآتي، والمنظور ربما.

مع فرضية الوحدة الثقافية، وتنوع المناهج، فأين الآخر؟ هل في المخالف لوحدة الثقافة، أم في المتحيز لنفسه شرعة ومنهاجاً.

في القراءة العجلى، ومن وحيها اختتم الحديث بمجموعة من أفكار طرحها الإمام السيد موسى الصدر، آمل أن يكون فيها إجابات لما يناسب مؤتمر (كلمة سواء). وإن كانت أول إجابة هي أن غالبية ما اخترته، كانت من الدروس التي كان يعطيها سماحته لفتيان حركة المحرومين، وهم الكوادر الأولى التي كان يهيئها لقيادة الحركة، وهذه الدروس كانت في غرف مقفلة ومقتصرة على مجموعة من الفتيان. وعنده الحرية الكاملة أن يقول ما يشاء مما يخالف هذا التوجه، ولكننا لا نجد حرفاً مخالفاً، في كل الاشرطة المسجلة بصوته، مما يؤكد أنه صاحب منهج لمستقبل يريده لإنسان لبنان، ولنوعية القيادة المستقبلية للبنان.

أكرم ما نقتطفه من الآية الكريمة التي استشهد بها سماحته في أحد دروسه، وهي توافق مناسبة هذا المؤتمر، ومنها تشرف اسماًَ: ﴿قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذَ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون﴾ ]آل عمران: 64[.

استشهاد الإمام الصدر بهذه الآية الكريمة أبعد من أن يكون شعار موقف أو نهجاً تآلفياً أو تأليفياً، لأنها هي بحد ذاتها فلسفة نهج، وقد استهلها تعالى بالأمر (قل)، وقد خسأ أحد مموِّلي الانحراف الفكري بالادعاء بأن هذه الكلمة مخصوصة بوجود النبي، فدعا إلى حذف (قل) من القرآن، ولو لم يكن أسير جهله لاستمع إلى الإمام الصدر دون أن يتآمر على إخفائه.

القرآن الكريم لم يكن ظرفياً، وإلاّ دخل في عداد الكتب التراثية، أما وأن المتبحرين بعلوم القرآن يرونه كتاباً لكل آن، فيعني أنه يحمل في طياته ما يساعد الأجيال المتعاقبة في شؤون معادهم ومعاشهم مما يستنبطونه من أمور لم تكن لتبرز سابقاً لأن كل جيل يستقي من القرآن الكريم ما يتوافق مع ثقافته ووعيه الاجتماعي.

لو تنازل هذا عن جهله وقابل الإمام الصدر لوضح له معنى قوله عن العمل الرباني أن الله (قي فعل دائم، وفي خلق دائم، وفي إبداع دائم مع الخلق)، وما على الخلق إلا أن يكون دائماً على فهم لرسالات الأنبياء وفيها (محاولة خلق جبهة من الأنبياء، وجبهة من خط المؤمنين) وقد بنى السيد الصدر فهمه لهذا من الآية القرآنية: ﴿آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله﴾ ]البقرة: 285[.

جبهة الأنبياء

من هنا يقول الإمام الصدر: (الإيمان بكتب الله ورسله، والقرآن الكريم كثيراً ما يحاول أن يقف عند الأنبياء السابقين، ويؤكد أن الايمان بمحمد (ص)، وحده لا يكفي، وأن المسلم يجب أن يؤمن أيضاً بجميع الأنبياء السابقين).

وعليه يعتبر (هذه المحاولة ضمن الأنبياء، أو ضمن الكتب، أو ضمن الأوصياء قائمة بشكل واضح. والمقصود من هذه المحاولة جعل الإنسان ضمن خط مستمر حتى لا يشعر بالغربة، وحتى بالمواكبة الكونية، وحتى يتأكد من سلامة الخط الذي هو يسير فيه).

ضمن هذا المفهوم، فالأمر (قل)، وإن كان مخاطباً فيه النبي، ولكنه يصبح أمراً لكل من يتولى المهام بعد النبي من الأوصياء الذين يأخذون الكتاب بقوة وينهجون خط الرسل دون تفريق.

وكما أن الأمر (قل) يخرج من خصوص إلى عموم، فإن الخطاب إلى أهل الكتاب أولى أن يتخطى خصوصه إلى عمومه، وقد حددت الآية طبيعة الكلمة السواء في: ﴿ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله﴾ ، هذه هي الكلمة السواء، فإن تم الإقرار بها ضمن شروط عبادة الله الواحد الأحد التي تحرر من عبوديات آلهة الأرض، فإن مثل هذا الإقرار يفرض طبيعةً ما على العلاقات البشرية في ما بينهم، علائق حرة كريمة نبيلة تكفل إسعاد بني البشر لما فيها من تطلع وطموح بعيداً عن التباغض والتحاسد.

قد يكون في ما اتخذناه من تفسير ما يحمل على الشبهة، فلذلك نعود إلى ما فيه خصوصية في المنهج الإسلامي، وقد أخذه الإمام الصدر من الآيات الكريمة، مستقرئاً إياها فلاحظ: (في الآيات المتعلقة بالإسراء، نرى الإسلام واتساعه وتصديق النبيين وحماية رسالاتهم قد ذكرت في يوم واحد لتؤكد احترام الإسلام بشكل صريح لجميع الديانات: ﴿إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون﴾ ]البقرة: 62[.

ويعلق الإمام الصدر موضحاً بأن الآية: (اعتراف وتصديق بأن الرسالات من الله، وأنّا لا نفرق بين أحد من رساله).

الاعتراف والتصديق والايمان وغيرها من القيم والمعايير، حتى بعث الأنبياء والرسل بدين يحمله النبي أو الرسول إلى قومه أو إلى العالم، ما هي غاياتها في نظر الإمام الصدر، ولصالح أية جهة، وتعني من؟ فهل الله هو المعني أم النبي أم المؤمن أم الإنسان بشكل عام؟

هذا يقتضينا متابعة القراءة في تعاليمه حيث يقول: (الرسالة الإلهية هي الإيديولوجية الوحيدة التي لا تشوبها شائبة الأرض والنقص، بل كلها كمال ونور وكتاب ﴿قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين﴾.

يبدو أننا نحتاج إلى استقصاء أوسع، فنحن إذا تصورنا أننا قد وصلنا إلى مراميه يستحثنا المسير، فندخل في قنوات أخرى وإن أحسسنا برابط دائم بينها، وما أعطاه للرسالة الإلهية وعدم تأثرها بشائبات الأرض يفسره في درس من دروسه بالقول: (إذا أراد الإنسان أن يضع قوانين كاملة لتنظيم علاقاته بالموجودات، لا بد له أن يعتمد القوانين السماوية، لأن أي قانون وضعي يتأثر بالثقافة المحدودة، والعواطف الخاصة، والمصالح الشخصية المختصة بواضعها، مهما حاول التجرد، وهذه الأوصاف تجعل في المبدأ القانوني شوائب من الظلام، أما المبدأ الذي هو النور والصفاء والوضوح، دون شائبة من ثقافة محدودة، أو مصلحة خاصة، أو عاطفة شخصية فهو المبدأ الذي يأتي من السماء، ولا يتأثر بهذه العوامل) ويوجز في مكان آخر: (... ووضع الإنسان في القافلة الكونية التي تبدأ من الأزل وتستمر حتى الأبد، لذلك فعليه أن ينظم علاقاته مع الموجودات، ويبدأ بالخروج من الظلمات إلى النور، فيدخل في الصراط المستقيم).

النور والظلمات والكتاب، من المفردات التي توقف عندها باهتمام كبير المفسرون والفلاسفة والعرفانيون، ونالت منهم مقاماً اصطلاحياً مرموقاً، ولكن الصياغة الصدرية تعيد النور والكتاب إلى التداول البشري الأسمي، وإن قامت بذاتها متجردة عن المواد الجسمانية. ولا ضير في هذا ما دام (قلب المؤمن من عرش الرحمن). والإنسان هو الغرض الأساسي لأوامر الله ونواهيه، ليخرج من وراء الحجاب ويكشفه، ومدركاً سائر المبصرات بباصرته، وإن استحال التبعيض عليه سبحانه وتعالى أو الانقسام بين نور ذاته وعين ذاته، فإن الإستحالة قائمة بين ما خطَّ سبحانه وبين سير الواصلين وسلوكهم.

من هذا نفهم وقفة الإمام الصدر أمام الله مخاطباً: (قلوبنا تهفو إليك، وعقولنا تستمد النور والهداية منك معتبرين أنك دعوتنا إلى أن نسير جنباً إلى جنب في خدمة خلقك، وان نلتقي على كلمة سواء لأجل سعادة خليقتك).

(اجتمعنا من أجل الإنسان الذي كانت من أجله الأديان، وكانت واحدة آنذاك، يبشر بعضها ببعض، ويصدق أحدهما الآخر، فأخرج الله الناس بها من الظلمات إلى النور، بعد أن أنقذهم بها من الخلافات الكثيرة الساحقة المفرقة، وعلمهم السلوك في سبيل السلام).

كانت هذه الوقفة في مستهل موعظة في كنيسة الكبوشيين، يفتتح بها أيام الصوم عند المسيحيين، لتكون مفتتحاً لوقفات تليها، يتداول فيها علماء الدين من المسلمين والمسيحيين المنابر في الأوساط اللبنانية دون حرج ولا اتقاء.

نعود للتساؤل: من المعني بعد الاعتراف والتصديق والإيمان في نظر الإمام الصدر، فيأتينا منه الجواب: (الإيمان بالله هو الايمان الذي يجعل الإنسان لا يرتاح أمام عذاب المعذبين "ما آمن بالله واليوم الآخر من بات شبعاناً وجاره جائع").

من هنا ندرك أن المعني هو المجتمع عن طريق إنسانه الذي يتمتع بزكاة نفس ورقتها، إذ تألم لألم الآخرين، فإذا التراحم عام في كامل البيئة، هذا الجانب الروحي الذي يستتبع جانباً آخر تعمم من خلاله العدالة الاجتماعية في حياطة كل إنسان قادر لجاره المعسر.

وإن كان الحديث الشريف يخصص بموضوع الإعسار المعيشي ولكن الإمام الصدر فهمه عاماً لكل حالة عسرة، وهذا واضح من نصه وما استشهد به.

ويتوسع في فهمه للإيمان، فيوضح لنا جوانبه الروحية والحياتية بقوله: (الإيمان يجعلنا نؤمن بأن الله في قلب المؤمن، وأن قلب المؤمن عرش الرحمن. وهذا الإيمان يربطنا بالله خالق الكون وبارئه ومدبره، هذا الإيمان يربطنا بعقل الكون وقلب الكون، بإرادة الكون وأحاسيس الكون).

قد نجد أننا أمام تساؤل كبير نستوضح فيه معنى (الكون) في ذهن الإمام الصدر حتى اعتبر له قلباً وإرادة وأحاسيس، وربما لا يكون الآن موقع البحث عن هذا في مباحث الإمام الصدر، فأحتفظ بالمساءلة لنفسي لأستمر في متابعة المساءلة الأولى وفي شواهدها: (للإيمان بالله والتدين بُعْدان: بعد نحو السماء معناه الإيمان والالتزام والإسلام لله رب العالمين، وبُعْد إلى الأرض يتلخص بالاهتمام والخدمة للإنسان).

بين الإيمان والتدين

ربما لا نجد فرقاً في المعنى وفي الجوهر بين الإيمان والتدين، ولكن لا بأس من متابعة الأمر علّنا نقع على توضيح للتديّن بشكل أكثر استقلالية: (كلمة الدين الصحيحة هي إذا قاد الدين حياتك، وأمّن الدين مستقبلك وحفظ الدين عرضك، ولوَّن الدين مجتمعك، ورسم الدين خطك، وإلاّ ليس هناك من شيء).

الدين إذاً ليس أمراً طقسياً، إنه عقل وتفكر وتدبر وحركة، ولا يتمكن الإنسان أن يمارسه لمجرد أن يعلن انتماءً، بل هو الفعل لعملية الإيمان، الإيمان هو الطاقة الشعورية في داخل الإنسان، والتدين هو الجانب الظاهر: الإيمان وقر في القلب والعمل الصالح يرفعه كما يقول الإمام الصادق عليه السلام. فإن كان الدين كذلك فيعني أن للدين مساراً، أو أن له مهيئات تجعله قادراً على الفعل، أو أنه هو النهج، فإذا مارسه الإنسان قاده إلى المحجة البيضاء، والذي بين أيدينا يقول: (الدين عبارة عن تربية الناس، تغيير مفاهيمهم، تغيير إيمانهم، تغيير عقلياتهم، تغيير عاداتهم، بعبارة مختصرة: الدين محاولة لصنع الإنسان من جديد).

هنا نقف عند فهم الإمام الصدر للدين، فهو الصانع لحركة التغيير في الإنسان، وهو النهج التربوي، هو مصدر القيم للإنسان، والسلوك البشري المطابق لها يصنف المرء بتدينه أو عدمه، ولذلك نقرأه: (أي صلاة مقبولة أيها المؤمنون؟ الصلاة التي تبعد الناس عن الاعتراض؟ الصلاة التي تخدِّر الناس؟ الصلاة التي تمكنكم أيها المسؤولون من الاستمرار في غلوائكم وغيكم؟)

لا .. هذه الصلاة ليست مقبولة، الصلاة المقبولة هي الصلاة المرتبطة بخدمة الآخرين: ﴿فويل للمصلين* الذين هم عن صلاتهم ساهون* والذين هم يراؤون* ويمنعون الماعون﴾ ]الماعون: 4-7[. يعني أنت إذا تجاهلت شؤون جيرانك فصلاتك تدخلك النار، لا تدخلك الجنة).

نعم ... نحن لا نخرج أنفسنا عن حدودنا، لا نريد علواً في الأرض ولا فساداً، نريد خيراً، نريد ممارسة إيماننا، نريد ممارسة اسلامنا, نريد الحق والخير).

قد نجد في القول: إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر معنى ضبابياً إذ تلُفُّ أبعاده الآلاف من أمثلة المصلين الذين لا نرى فيهم ما يطابق القول، وفوق هذا، فإن من يعمل على شرحه وكأنه يوهمنا أن مجرد القيام للصلاة فيه تجريد الإنسان عن الفحشاء والمنكر، وهذا ما يلف المعنى بالضبابية.

ولكن الإمام الصدر في فقرة مختصرة أدخلنا عالم الصلاة الأفيح، وجسد لنا السهو عن الصلاة بفاعلية نشطة، فليس الويل الذي عناه القرآن الكريم للساهين عن القيام بآلية الصلاة، وإنما الويل للذين يسهون عن الاهتمام بأمور المسلمين قبل الدخول في الصلاة، والذين يسهون عن أن العلو في الأرض والفساد من الأمور التي تتنافى مع الصلاة، وكأني بالإمام الصدر يريد أن يقول بأن الدخول في الصلاة ليس فقط بمقدماتها الشائعة من تطهر جسد ورفع وإقامة وعقد نيّة، وإنما أيضاً بالنظر والعمل في الشأن العام بين وقت فريضة ووقت أخرى، والنظر في داخل المصلي إن كان قد داخله شيء من العلو أو لامس أداءه بعض من الفساد. وبهذه الرياضة للذات بالخدمة والمراقبة بين فريضة وأخرى يتطهر الإنسان من الفحشاء والمنكر.

بهذا الأسلوب التربوي الذي يعيشه الإنسان مع نفسه، يسير في ما جاء به الأنبياء والرسل والمهام التي نُدِبُوا إليها: (إن الذي كانت تندب إليه جماعة الأنبياء عليهم السلام، أن يسير النوع الإنساني فرادى وجماعات على ما تنص عليه فطرتهم من كلمة التوحيد التي تقضي بوجوب تطبيق الأعمال الفردية والإجتماعية على الإسلام لله. وبسط القسط والعدل، أعني بسط التساوي في حقوق الحياة والحرية في الإرادة الصالحة والعمل الصالح، ولا يتأنى ذلك إلا بقطع الإختلاف والبغي واستخدام القوي للضعيف واستعباده وتحكمه فيه، وتعبُّد الضعيف للقوي، فلا إله إلا الله).

يتحدث سماحته عن جماعة الأنبياء، وذكر مجموعة من القيم الدينية، التي يمكنه أن يتحدث من خلالها عن الإسلام، فما هو – بالنسبة إليه – ما ندب إليه جماعة الأنبياء، وما هو الحيِّز الفكري في نظرته العملية: (الرسالة الإلهية بطبيعتها وبطبيعة وحدة الله ووحدة الإنسان ... ووحدة الخلق هي أيضاً واحدة، يحملها انبياء الله كل بحسب ظروفه ووعي أمته، ونضوج الفكر البشري في أيامه، ولكل منهم حسب الرأي القرآني شرعة ومنهاج).

جبهة المؤمنين

(إن جوهر الرسالات واحد، والهدف منها واحد، والتفاصيل ضرورية في مختلف شؤون العقيدة والعمل، فلا يصل الإنسان إلى الهدف من خلال التفاصيل التي وضعت لأجل الظروف المعاشة لكل أمة، فإن جبهة أنبياء الله واحدة، وكل منهم يصدق ما جاء به سابقه، ويبشر بالذي يأتي بعده.

هذه الجبهة التي تدعو إلى إطاعة إرادة الله لأجل كمال البشر وإسعادهم في مختلف جوانب وجودهم، ولكل أفراد البشرية وبدون تمييز).

وحدة المصدر للرسالة، تقتضي أن يكون بين المعنيين ببعث الرسالة لصالحهم وحدة في مجالات مختلفة، ومنها بأساسها الوحدة الثقافية، وهذا يناقض القول بالتعددية الثقافية لوحدة المصدر، ووحدة القيم، وإن كان لكل نبي شرعة ومنهاج فإنما ضمن حدود تقتضيها ظروف البعث، والآفاق الفكرية عند الناس المبعوث إليهم النبي.

هذه التفاصيل، قد يبدو أنها تشكل نمطاً جديداً يؤدي تراكمه إلى ثقافة جديدة بحيث تفصل جماعة عن أخرى تحقق التعددية، وقبل إبراز وجهة النظر بهذا الأمر، نتابع مع الإمام الصدر: (... ومن هذه الناحية، فإن هذه الجبهة تدعو بصورة خاصة إلى حماية المستضعفين، والمستضعفون هم الذين ظُلِموا واغتصبت حقوقهم فاستُعمروا واستُثمروا.

ومقابل هذه الجبهة يقف الطغاة والأقوياء والمستعمرون والمستثمرون، وكانت هذه الجبهة مجهزة بجميع الأجهزة الملائمة لهم.

إن السلاح الذي كان بيد الظالمين والطغاة كان دائماً متفوقاً بادئ الأمر، ولكن الأقوى هو الإيمان والانسجام مع واقع الكون والتضحيات التي تعتمد على وحدة الموت والحياة، واعتبار الشهادة حياة سعيدة متممة لهذه الحياة.

صفوف الأنبياء بعدهم تكتمل بصفوف الأولياء والشهداء والصديقين والصالحين من الناس، والجبهتان ممتدتان من الأزل إلى الأبد).

عملية الصراع بين الخير والشر وما يستتبعها، هي صورة وحدة الثقافة وكما أن الظروف المعاشة لكل أمة تقتضي تفاصيل للوصول إلى الهدف، فإن التفاصيل ليست في أساس المبدأ، وإنما هي وسائل في سبيله، ولذلك فالتراكم الذي يمكن أن تحدثه يمكن أن يغذي المبدأ العام المتوافق عليه بين الشعوب، ويمكن أن تستفيد منه الشعوب قاطبة إذا كانت التفاصيل لها عموميتها، كما يمكن أن يأخذ كل شعب ما يناسبه منها، دون أن تخل بعموميّة القيم.

وإذا كان هنالك من استعمال للتفاصيل الضرورية، على أنها هي الأساس ويتم التركيز عليها، فإن تعددية تحدث ولكن بقصد الانفصال، وصياغة طبيعة مصطنعة، وهي التي تميل نحو الشر فينتج استعمار واستثمار واحتكار وهيمنة وما إلى ذلك، حيث يفصل التحرر نفسه أيضاً عن العمومية بدافع المحافظة على الذات، والتخلص من سيطرة العملية الانفصالية الأولى.

ولكن العملية الانفصالية إذا وقعت من قبل قوة بدوافع سياسية وليست إنسانية، وإن ألبست كساءً فكرياً، فإنها توقع بنفسها بأن تكون هي عرضة أيضاً لعملية مواجهة مع طابع انفصالي أو تجزيئي، وفي هذا السياق نتمثل بقول الإمام الصدر: (.. مشاكل الرأسمالية، والتي حاولت الأنظمة الاشتراكية تجنبها، ولكن ابتليت بنوع آخر من الرأسمالية اسمها الرأسمالية الحكومية، الفرق بين الرأسمالية الفردية والرأسمالية فرق كبير، ولا ننكر تلازم الرأسمالية الحكومية الأكثر مع الناس، ولكن، عملياً، قضية الأرباح، السيطرة والطغيان، قضية استثمار الشعوب الأخرى قائمة) (12).

أما الإسلام فكيف يتعامل مع مفهوم وحدة المصدر والرسالة الإلهية والخلق الإنساني، فالإمام الصدر يقول: (هذا المفهوم أحد الأسس المعتمدة في الإسلام، والسبب، ونتيجة هذا الأمر: الانفتاح بالنسبة للأديان الأخرى، احترام الأديان الاخرى، عدم التعقيد والتناقض والفصل النهائي بين الأديان الأخرى، وهذا الأمر مفيد وواضح في محاولات القرآن الكريم، ومن نتائجه الاعتماد على المبادئ المكرسة سابقاً.

القرآن في أكثر من مكان يذكر أحكاماً وردت في الكتب السماوية السابقة فيؤكدها - ﴿ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون﴾ ]الأنبياء: 105[.

وتأكيداً أيضاً على الدعوة القرآنية لضرورات التوحد الإنساني في الله، يورد الإمام الصدر تفسيراً لهذا النص من سورة الروم: ﴿غُلِبت الروم* في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون* في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذٍ يفرح المؤمنون﴾ ]الروم: 2-4[ فيقول: (من هذه النقطة ننطلق لكي نتحدث عن التضامن الإسلامي مع المؤمنين بالله في كل مكان، وعن الرؤية العالمية للإسلام بالنسبة للأحداث المماثلة في العالم.

فالأحداث المماثلة في العالم يتأثر بعضها ببعض، وقد اعترف الإسلام بهذا التفاعل بين الأحداث حيث اعتبر أن غلبة الروم (المسيحيين) للفرس (الوثنيين) نصر وفرحة للمؤمنين، كما أن غلبة الفرس للروم حزن وألم للمسلمين في مكة.

أبعاد عالمية

(هذا التضامن بين الشعوب الذي أصبح مقدساً ومكرساً في العالم الذي هو الخط الصحيح للسير للمستقبل، هذا الخط وُضع من خلال هذه الآيات المباركات في أول نزول الإسلام، ولذلك فعلى الإنسان المسلم أن يفكر بالأحداث العالمية، وأن ينظر إلى الصراع القائم بين الحق وبين الباطل، وبين المستعمرين وبين الشعوب، وبين الطغاة وبين أهل الحق، فيرتبط مع أهل الحق ارتباطاً عاطفياً وثقافياً وإعلامياً يستعين بهم ويعينهم، لأن الحق واحد في العالم، والباطل باطل في جميع أقطار الدنيا، فنحن في أي وطن نتضامن مع أهل الحق نتضامن مع أهل الإيمان لمواجهة قوى الشر والعدوان، كنا نتضامن وسنتضامن بإذن الله).

هذا التضامن مع من؟ هل هو محلي أم إقليمي أم عالمي؟ سبق وكانت إشارة للتقدم التكنولوجي في العالم دون أن يرافقه تقدم في العلوم الإنسانية الباحثة في ما هو أبعد من المحيط المادي بنفس المستوى، ليحافظ على التوازن الفكري والتوازن النفسي في مختلف الحقول للحركة العقلية، وأن الصراع المستقبلي قد يكون بين هذين الحقلين – التكنولوجيا والإنسانيات ذات الأبعاد الكونية الضاربة في الآفاق والأنفس وأن الإمام الصدر يدعو لمثل هذا الصراع، وها هو في المؤتمر التأسيسي الأول لحركة المحرومين يلمح إلى هذا: (لنا حركات شقيقة في العالم، حركات دينية كنسية تهدف إلى إعطاء الإيمان بالله بعداً إنسانياً، أو إلى إعطاء النضال الإنساني في سبيل التقدم بعداً دينياً، وقد سمي المطران في أميركا الجنوبية بالمطران الأحمر، والمخابرات الأميركية تعتبر أن أخطر ما يواجهها من الحركات الدينية الاجتماعية ذات طابع ديني، ونحن يشرفنا أن نكون من هذا النوع) (13).

وفي دروسه الحركية للكوادر يربي الجيل على تبني عالمية النضال الإيماني فيقول: (نعتبر نضال شعب (زمبابوي) بقيادة رجال الدين ليس نضالاً شيوعياً.

نضال الناس في البرازيل يقودهم مطران تسميه المخابرات الأميركية مطراناً شيوعياً.

النضالات المؤمنة نحن نعتبرها شقيقتنا وحليفتنا، وإن كان أهلها لا يعرفون، نحاول من خلال المشاركة في المؤتمرات أن نكتشف هذه الحركات، ونفتح جسوراً معها، ونقيم اتصالات).

هذان مثلان كافيان للدلالة على الأخلاق العملية التي يريدها الإمام الصدر للأجيال القادمة، وللبناء الذهني على عالمية الإيمان بالله والجهاد في سبيله، وضرورة اتحاد المؤمنين في العالم وصولاً للقيام جبهة المؤمنين التي ذكرت سابقاً.

وقد يحلو للبعض أن يقارن هذا التوجه بما سبق لمصلحين اسلاميين آخرين أن أثاروه، مع إيجاد رابطة تأثر بهؤلاء المصلحين، ولكني قد لا أرى هذه المقارنة واقعية في كثير من الأحيان، وبالخصوص إذا كانت ينابيع الثقافة للمصلحين، وبنيتهم الفكرية من غير نتاج عصرهم، وإنما تعود إلى جذور أبعد عمقاً في التاريخ، وإذا كان لا بد من مقارنة بين فكر الإمام الصدر بما سبق، فنحاول أن نستشف كم هو قرآني أم محمدي أو علوي، يعني أن نستنتج أو نوضح المدى الديني في تكوينه الذهني، وقد وضح هذا في المقدمة. ولكن سياق النضال العالمي، ومنبع المثلين السابقين، فإننا نقرأ له في دروسه رأياً مبنياً على قوله الإمام علي عليه السلام: (الناس صنفان: أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق).

ويتابع الإمام الصدر بعد أن يستهل درسه بهذه الكلمة: (مهما كان الشعب ومن أية فرقة أو مذهب أو دين هو نظير لك في الخلق، هو إنسان، والإنسان هو تكوين المجتمعات، ومبدأ خلق المجتمعات.

القيمة في الشعب، وفي المواطن، بأن يكون إنساناً، فإذا كانت عقائده تخرجه من الإنسانية، فليس له حق المواطنية، إما إذا كانت عقائده لا تخرجه عن الإنسانية فله حق المواطنية لأنه نظير لك في الخلق).

قد لا أجد فهماً لقولة الإمام علي عليه السلام متساوياً مع هذا الشرح المختصر، وقد لا أجد مقياساً أو قاعدة للمواطنية في دوائرها المختلفة من محلية وإقليمية وعالمية على هذا المستوى الذي يمنح الكفاءة والأهلية للفرد بناء على إنسانيته المتمثلة بحركية فاعلية للعطاء الإنساني، مسخرة النتاج العقلي العالمي لصالح هذه الإنسانية واستقامتها.

هذه المواطنية وحركيتها استمعنا إلى رأيه فيها في المهرجان الشهير الذي أقامه في صور (14) لإعلان بلاغه للناس في ذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، وإبراز خطة العمل الشعبية لتحقيق المطالب، فهو بعد أن يعدد مناقب الزهراء عليها السلام يقول: (هذا الشأن الكبير لأجل عملها وسعيها، لا لأجل أنها بنت الرسول، وهذا هو منطق الحق ومنطق القرآن حيث يقول: ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى﴾ ]النجم: 39[، وكل انتساب، وكل ارتباط، وكل شيء لا يعود إلى عمل الإنسان فهو باطل، لا امتياز ولا تمييز بين البشر، كلكم لآدم وآدم من تراب).

ويستفيد من توافق التواريخ حينها للقول: (ذكرى فاطمة، ذكرى العمل والبطولة الجهاد، وقعت هذه السنة بين عيد العمال وعيد الشهداء، تأكيداً، في هذه السنة بالذات على ان الإنسان لا يمكن أن يحفظ كراماته، ولا حُرَمَه ولا عرضه، ولا مقدساته الدينية إلاّ بالعمل، وفي النهاية بالشهادة).

ويتابع: (أولئك الذين يفكرون بأن الوطن يحفظ بالصالونات او التصريحات، أو بالوعود أو بالاجتماعات في القصور، أولئك الذين يفكرون أن الحدود تحفظ بالوعود وبالكلمات، وأن الكرامات تصان بالألقاب والاجتماعات، تكذبهم فاطمة ويكذبهم محمد (ص) إذ يقول: (يا فاطمة اعملي لنفسك فإني لا أغنى عنك من الله شيئاً).

الوطن يحفظ بالجهاد والكرامات تحفظ بالشهادة، الشأن والازدهار والراحة تحصل من الثبات وتحمل المشاق).

هذا هو المواطن الصدري، أو المواطن القرآني، إن ضاقت الحدود الجغرافية للوطن حتى جدران الحي او اتسعت حتى ترامت في أفاق الكون.

الآخر

ما مرّ معنا من المنهج الصدري يقتضينا التساؤل: أليس عند الإمام الصدر (آخر)؟ والسؤال يفرض نفسه، وبالخصوص إذا تتبعنا سيره وسلوكه، وهما يضجان بالمجاهدة لآخر وآخرين، فمن هو أو من هم؟ إنه يحدد (الآخر) مستعملاً الأسلوب القرآني بادئاً بالنفي إثباتاً للأصل في العلاقات، فقد سمعناه في مهرجان صور يقول: (لسنا ضد أحد، نريد الخير للجميع). ثم يبين الطفيلية التي نبتت بين الجذور: (لنا عدو واحد: الشيطان وجنود الشيطان، طغاة الأرض، أولئك الذين يريدون أن يتحكموا في الناس دون أن يقدموا خدمة، أولئك الذين حكموا لعشرات السنوات دون أن يبنوا مدرسة أو يعمروا مسجداً أو يضعوا حجراً في بناء بيت أو ميتم، أو يبعثوا منحة دراسية لطالب، أولئك جنود الشيطان).

تأسيساً على هذا الفهم العدو، نسير معه لتحديده أكثر لتبيان الشيطانية المقصودة، فإذا هي بالدرجة الأولى تلك التي تحرف النتاج الإيماني عن مراميه فيقول: (أرجو مطالعة كتبٍ أمثال: بروتوكولات حكماء صهيون، حتى تروا كيف سمينا الحضارة الغربية حضارة مادية، وليس حضارة مسيحية، الحضارة الأوروبية ليست مسيحية، الباحث والمطلع على التاريخ يشاهد بوضوح أن نمو الحضارة القائمة المعاصرة وانطلاقها بدأ حالة تَنَكُّر للمؤسسين والبناة لهذه الحضارة، تنكروا للمسيحية بالذات ولدعاتها وحاربوهم، وكلمات هؤلاء معروفة، ومواقف الدعاة المسيحيين أيضاً معروفة.

فإذاً, الحضارة المادية ما بنيت على أساس دعائم المسيحية بوجه من الوجوه، فالمسيحية بريئة من الحضارة الغربية، كما أن الإسلام بريء منها بوجه واحد وبشكل واحد).

ويحدد المجال الشيطاني أكثر، مع ارتباط بما طرح من إقامة جبهة المؤمنين امتداداً لجبهة الأنبياء، واستمراراً لمهامها فيقول: (المعارك التي تدور الآن بين أمتنا وبين اسرائيل هي امتداد للمعارك الأزلية التي جرت وتجري، ولذلك فالسعي والمشاركة فيها، والجهاد في صفوفها، والاستشهاد لأجلها، كلها لإحياء جبهة الحق التي تأسست منذ أول الخلق واستمرت حتى الآن وستبقى وستستمر إلى النهاية).

المعارك الأزلية مع اليهود ومع الظالمين, موقف من الثوابت القرآنية يلقي الإمام الصدر ضوءاً عليها من خلال القرآن الكريم الذي (يلفت النظر مرتين إلى الأخطار التي تهدد حياة هذه الأمة فيتهم اليهود ويعبر عنهم بأنهم الظالمون، ولكن دون أن يقصد من ذلك التجني والتهجم دون سبب، بل يفلسف الاتهام وهذا الإجرام وهذه التهمة الحقيقية لليهود.

السبب الأول أنهم من القوم الظالمين يلخص في هذه الآية: ﴿مَثَل الذين حُمِّلوا التوراة﴾. نقف عنده هذه الكلمة: حُمِّلوا، فلم يقل حُمَلُوا أو تَحَمَّلُوا التوراة، بل حُمّلوا التوراة، وكأن الرسالة الإلهية جاءت على الرغم من نفسياتهم واستمرارهم في تعصبهم وأنانياتهم. (مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها): قرأوا التوراة وما فهموها، درسوا التوراة وما عملوا بها ﴿كمثل الحمار يحمل أسفاراً بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين﴾ ]الجمعة: 5[.

ويتابع الإمام الصدر: (فاليهود هم الظالمون لأنهم حُمِّلُوا التوراة ولم يحملوها، فكل من يؤمَّن على أمانة علم أو مال أو جاه ثم لم يمارس نتائجها ويخون الأمانة فهو من الظالمين).

ويبين السبب الثاني بالقول: (ثم يتابع القرآن الكريم فيذكر سبباً آخر لأنهم من الظالمين قائلاً: ﴿قل أيا أيها الذين هادوا إن زعمتم انكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين* ولا يتمنونه أبداً بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين﴾ ]الجمعة: 6-7[).

(إنهم كانوا من الظالمين لأنهم اعتبروا أنفسهم شعب الله المختار وأولياء لله من دون الناس، وهذه تهمة لله وانحراف في التفكير، فالناس سواسيه كأسنان المشط، ولا يختلف أحدهم عن الآخر، فالعقيدة المنحرفة، الأنانية التي تجعل من اليهود في أنفسهم أولياء لله من دون الناس، فيصنفون الناس صنفين).

ويقول: (هذا هو ظلمهم السابق، وهذا هو بعينه ظلمهم الحالي الذي يسمحون لأنفسهم أن يبنوا أوطانهم على جماجم الناس، ومجدهم على دمار الناس، فإنهم هم الظالمون).

(والقرآن الكريم له من الظالمين موقف، موقف وأي موقف، فهو ينذر الإنسان بأن لا يركن إلى الظالم، ولا يستند إليه، ولا يعتمد عليه، ولا يتخذه عضداً في الحياة، ومرتان في هذه السورة المباركة يؤكد أنهم من الظالمين، تنبيهاً لأخطارهم على الأمة).

رسالتنا في لبنان

هذا التطواف في النهج الحواري للإمام الصدر، حيث وقفنا على تعريفات وآراء، وتبيّنا الآخر عنده، نأتي إلى الخط الذي رسمه تحويلاً للمعارك من وجهتها في التقاتل الداخلي، وإخراجاً لشعب لبنان من معركة شيطانية، ولتحقيق معركة لها أبعادها في بناء شخصية إنسانية مجاهدة كونية المدى، أبرز الوجه المفترض لخوض المعارك: (رسالتنا في لبنان تتناقض مع رسالتهم، فرسالتهم عنصرية طائفية رافضة للتعايش، ورسالتنا تعايش وانفتاح وإنسانية مؤمنة.

وجودنا مناقض لوجودهم، مسيحنا تآمروا عليه وحاولوا قتله، إسلامنا تآمروا عليه ودسوا آلاف وعشرات الآلاف من الأحاديث).

هذه هي الأطر النظرية للأخلاق العملية عند الإمام السيد موسى الصدر، وقد عمل عليها سراً وإعلاناً، ولم استقص} كامل ما يخدم منهج هذا البحث، كما لم أبرز الأمثلة التنفيذية لهذه الأفكار، مقدراً حدود ما يحق لي قوله في هذه الجلسة. فشكراً لكريم حضوركم ونبيل استماعكم. ولله نرجو ألا يؤاخذنا في نسيان أو خطأ ولا يحمل علينا إصراً كما حمله على الذين من قبلنا، ويغفر لنا ويرحمنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

_____________________________

(1) الإمام الصدر، الدكتور محمد بهشتي، السيد موسى شبيري زنجاني – الشيخ أحمد آذري قمي – الشيخ ناصر مكارم شيرازي – الشيخ جليل جليلي – الشيخ مجد الدين محلاتي – السيد مرتضى جزائري – السيد عبد الكريم موسوي اردبيلي – السيد مهدي روحاني.

(2) ابن سينا – عيون الأخبار – ص 16 – وكالة المطبوعات/ كويت ودار القلم / بيروت.

(3) أبي خزام د. أنور فؤاد – معجم المصطلحات الصوفية – ص / 77 – مكتبة لبنان – بيروت – ط/1.

(4) شرف د. محمد جلال – دراسات في التصوف الإسلامي – ص/23- دار النهضة – بيروت - 1984

(5) أبي خزام- م.س.

(6) ابن سينا – م.س.

(7) المصدر نفسه بتصرف

(8) يراجع: زيعور د. علي: الحكمة العملية أو الأخلاق السياسية والتعاملية – من ص /7 -20 دار الطليعة بيروت ط /1.

(9) مطهري مرتضى – العرفان – ص/15 دار المحجة والرسول الأكرم – بيروت – ط / 1- 1992.

(10) خاتمي , د. محمد – بيم موج – ص /27- 30 – ترجمة ونشر دار الجديد –ط /1- 1997 - نقلاً عن صحيفة النور /21- ص /61.

(11) كل ما ورد بين هلالين () وبالحرف الاسود هو من كلام الإمام الصدر المحفوظ بالصوت والمفرغ مخطوطاً في أرشيف لجنة توثيق مسيرة الإمام الصدر.

(12) الصدر , موسى – وثائق المؤتمر التأسيسي الأول – 28- 30 أيار 1976 جمع مكتب العقيدة والثقافة في حركة أمل بتاريخ 10/6/1991.

(13) م.س. الشريط الثاني.

(14) بتاريخ 551974.